- 本文轉載自科技大觀園,原文為《超乎想像的運算力:量子電腦時代來臨,幾件你需要知道的事》

- 作者|簡鈺璇|科技大觀園特約編輯

- 審閱|張慶瑞教授

臺灣大學 IBM 量子電腦中心主任張慶瑞表示,IBM 希望 15 年內讓量子位元數突破千萬,屆時傳統電腦耗費「萬年」才能計算的線性代數難題,量子電腦在數分鐘就可迎刃而解,因此現在密碼學的系統必須調整,立即進入「抗量子」時代。

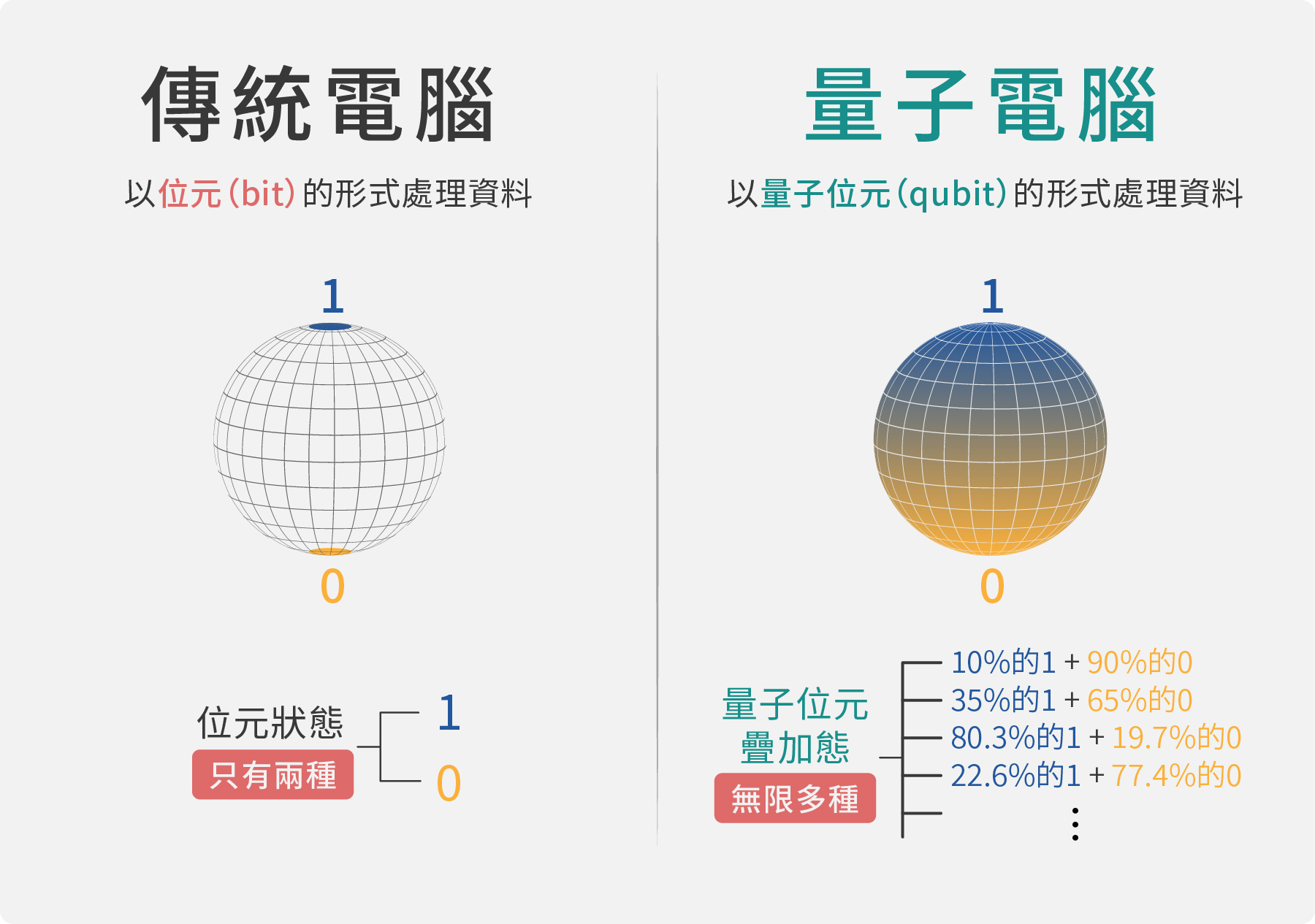

為什麼「量子電腦」像隻巨獸般無所不能呢?難道它是「超級電腦」的加強版,由更多的位元組成嗎?不是的,傳統電腦和量子電腦是兩種截然不同的資料處理形式。

神秘的量子行為,連愛因斯坦都無法接受

傳統電腦以位元(bit)的形式處理資料,每一個位元會在兩種狀態中切換, 這兩種狀態被標為 0 和 1;量子電腦則用量子位元(qubit)來做, 它可以 0、1 的線性組合的疊加態。

量子位元在疊加態(superposition)時,張慶瑞主任表示,假如把位元的位置以球體標示,南、北極位置分別代表 0 和 1,傳統電腦的位元只能在兩極之間切換,但若是量子位元疊加時,它能在二維球面上任何位置,不限於南北極。

量子電腦的具體表現,可以用「翻硬幣」的量子博弈遊戲來想像,一個黑盒子中有一枚硬幣,你跟電腦輪流去黑盒子裡翻硬幣,你可以選擇翻或不翻,你和電腦都不會知道彼此對硬幣做了什麼,數輪下來,打開盒子如果是人頭朝上就是你勝,反之就是電腦勝。

張慶瑞表示,如果是古典博弈,你跟古典電腦的勝率各是一半一半,因為古典行為只有翻或是不翻,位元只能以 0、1 兩種方式呈現;但量子電腦不一樣,它在黑盒子裡可能不直接翻成正或反面,而可能是將硬幣「轉動」起來,而這個量子轉動,不懂量子策略的人無法察覺。最後,只要你一開蓋觀測,硬幣就會變成反面朝上,量子電腦勝率達百分之百。

這聽起來非常不可思議,對吧!連愛因斯坦也難以接受量子力學,他曾說:「是不是只有當你在看它的時候,月亮才在那裡呢?」這個奇怪問題點出「量子行為過程無法被觀測」的神秘性質。沒有人知道在黑盒子裡,量子電腦到底對硬幣做了什麼事情,量子具體處在什麼位置,只要我們一觀測,量子疊加和糾纏等行為便會消失,量子就恢復古典粒子行為。

「要了解這個現象,恐怕要讀個十幾年物理學了。但現在量子電腦都被製造出來,你不如就接受它、用它吧!」張慶瑞笑著說。

量子糾纏 帶來雙指數成長的計算能力

量子的神秘力量不只如此,當粒子處於量子狀態時會有糾纏的特性,又稱為「量子糾纏」(quantum entanglement)。如同字面上的意思,「糾纏」指的是數個量子綁在一起成為命運共同體,張慶瑞提到,這就是「你泥中有我,我泥中有你」,彼此的狀態會連動,力量還能夠加乘,同時處理不同於古典電腦的計算。

大家都聽過「摩爾定律」(Moore’s law),指的是積體電路上容納的電晶體數量,每隔兩年便會增長一倍,大致說明電腦運算能力會呈指數型的成長,即 2¹ 、2²、2³ 。不過,張慶瑞表示,纏繞特性會讓量子電腦的計算能力以「雙指數成長」,即 22¹、22²、22³,這是今年Google量子人工智慧實驗室主任 Hartmut Neven 所提出的,又稱為 “Neven Law” [註1] 。

去年世界最快超級電腦 Summit 每秒能夠執行 20 億億次(2*1018)的浮點運算,它的非揮發性記憶體(NVRAM)達 800GB(gigabyte,10億位元組) [註2]。但張慶瑞提到,如果能控制量子彼此糾纏,並經過運算的除錯程序,量子電腦就能以 40 個左右邏輯量子位元,達成「兆」位元(1012)才有的運算能力,目前一般認為一個有除錯功能的邏輯量子位元,可能需要一千到一萬左右的物理量子位元組成。

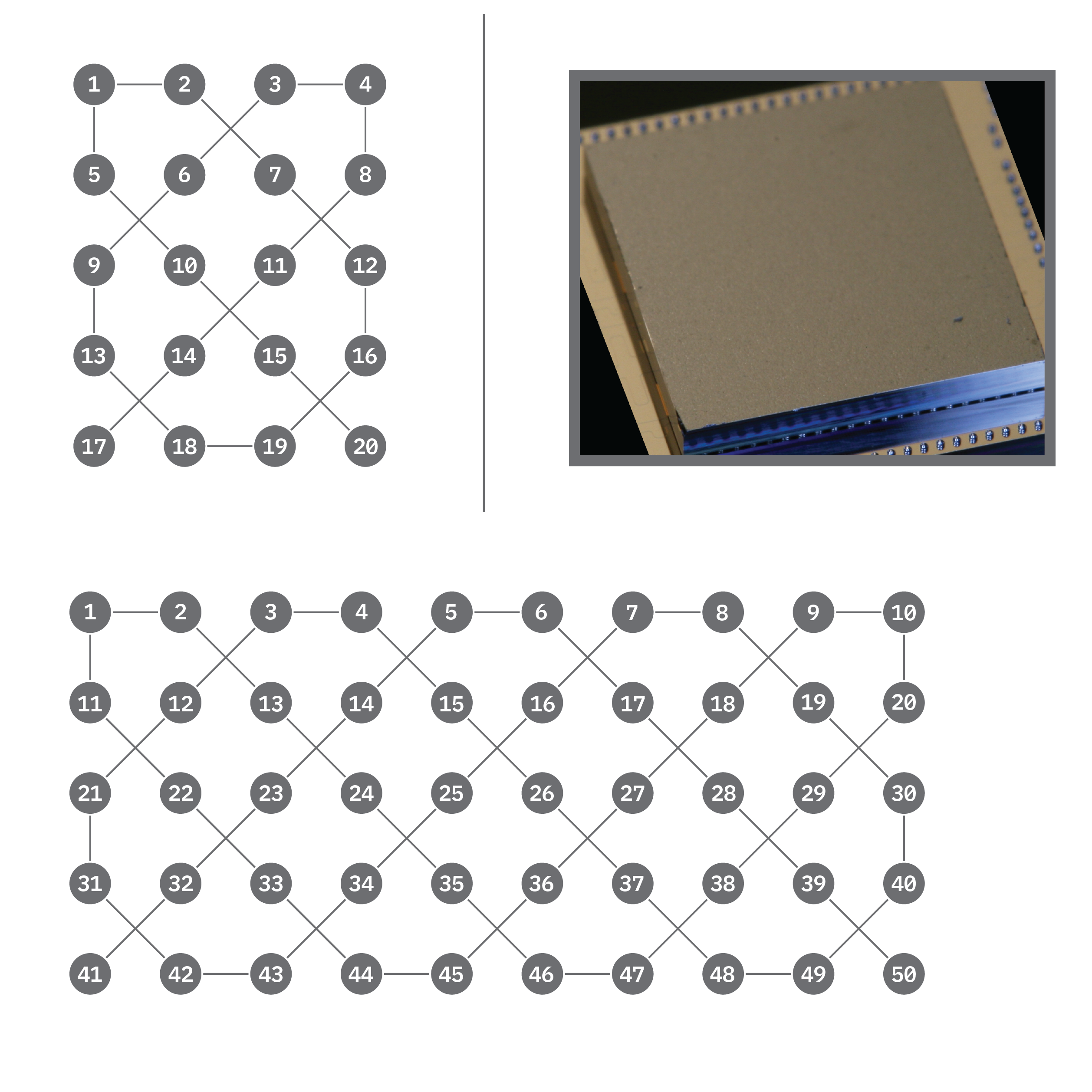

「這很難做到!」張慶端表示,目前 IBM 開放 5 個量子位元供大眾使用,只有兩位元糾纏而已,臺大與 IBM 合作可使用 20 個量子位元,也沒有全部位元糾纏。今年十月 IBM 53 個量子位元的新機器即將上線,預計有 16 個量子位元可以直接糾纏 [註3] 。

張慶端進一步解釋,量子難以糾纏是因為粒子是很難達到量子狀態,即便達到量子狀態,要長時間控制它也不容易,像 IBM 就採超導體材料製造量子位元,並以微波控制位元,但超導體必須在接近絕對零度(-273.15℃)的嚴苛環境下運作,亦有相干狀態壽命短等許多問題待克服,目前各國科學家還在尋求不同方式突破,主要當然政府也砸錢支持才會有突破。

量子電腦的應用:量子通訊、量子金融

目前世界上量子電腦商業運轉的進程是 IBM 量子電腦 53 位元,去年(2018)Google 發表 72 位元的量子處理器,但並未提供大眾使用。張慶瑞表示,量子電腦至少要 500 位元以上才能逐漸顯現威力,並進入量子優勢的階段。儘管量子電腦離商用還有段距離,不過現階段量子科技已在量子通訊及軟體應用上百花齊放呢!

張慶瑞提到,糾纏的量子之間,當一方狀態改變,另一方也會跟著變,所以開發量子網路系統就能增加訊息傳遞效率,因為知道一方的內容,就能得知另外一方的訊息。再者因為量子不可測量的性質,如果以量子作為秘密鑰匙,任何嘗試取得密碼的行為,都會造成量子狀態改變,因此可確保通訊無法被竊聽。

軟體開發以及應用部分正是「臺大 IBM 量子電腦中心」主攻的部分,張慶瑞提到今年在科技部支持下與 IBM 合作成立量子電腦中心,提供臺灣學界連接進入 IBM Q 系統的服務平臺。

目前 IBM 提供 20 個量子位元供臺灣的學術界成員使用,主要著墨的部分有兩類,一是處理基礎物理和化學的計算問題;二則是解決特定問題,尋找最佳解,例如:貨車要跑 100 個地點配送貨品,如何配送最有效率;工廠進出貨如何管理最有效率,金融最佳投資與風險控管等。

「現今 70% 量子電腦相關的新創公司,都只針對一個特定問題來研究與發展量子電腦解決方案。」張慶瑞表示,量子電腦最適合解複雜和大數據的難題,量子人工智慧、量子金融與區塊鏈都是很熱門的題目,

根據 IBM 報告估計,他們期待在 15 年後能進入千萬量子位元時代,也就是有超過 1000 個除錯的邏輯量子位元。屆時不用量子電腦就會喪失競爭力,因此即便現在硬體還不到位,新創公司也要搶奪先機、申請專利。

「我現在常跟大學生開玩笑說,你們及你們的下一代,應該無法脫離量子電腦了!五十歲以上可以不學,但是 20 歲以下必須要立刻開始。」張慶瑞坦言,這兩年大家才驚覺量子電腦的時代即將來臨,但大多並不重視,就如同 1968 年個人電腦剛出現一樣,當時並不知道現在會有人手多機的世界。

在家就能用量子電腦了!跟上前沿科技的第一步 ,從學寫量子電腦程式開始

IBM 在 2016 年就推出 IBM Q5 五位元量子電腦,供大眾在線上體驗量子電腦,在家就可以在 IBM Q Experience上註冊帳號,雲端連線使用它了!

至今全球約有 18 萬名用戶在 IBM 量子電腦上做超過1千萬量子電腦模擬計算,並發表超過 150 篇量子電腦相關文章,台灣目前則有約 50 名用戶 [註4] 。不過目前它沒有辦法像現在電腦一樣友善,有各種軟體直接幫你解答,你必須要自己寫程式告訴它:問題是什麼及如何解決問題。

不過,學習量子電腦的程式語言並不會太難,所以全球目前有許多聰明的高中生也在使用。張慶瑞表示,只是你要懂一點物理與數學,又有 Python 的程式語言基礎,把一些量子概念像是 Hadamard gate(H gate)等概念加入程式中,努力就可以學會。

臺大 IBM 量子電腦中心不定期開設量子電腦的入門課程,臺大校內也有選修課,每個月巡迴到臺灣各大學舉辦量子電腦課程。目前正預備辦理高中老師的培訓,希望也能在高中推廣量子計算的應用,培育未來的人才。九月底科技部也與量子電腦中心合辦「 量子電腦導航」,內容包括:量子電腦與其計算原理、量子程式教學、量子邏輯閘初用,大家可以至臺大 IBM 量子電腦中心查詢相關活動。

如果覺得學寫程式太可怕,不妨就下載 IBM 推出的 “Hello Quantum” 的手機遊戲吧!用破關解題的方式,逐步認識量子電腦的運算規則。破關征服它後,說不定你會愛上它。