鑑識故事系列:澳洲 Kathleen Folbigg 連續喪孩冤案

「我是負責代號『開放海灣』行動的員警。1999 年 7 月 8 日,新南威爾斯警方開始監聽並記錄,電話號碼(02)****-**** 的通聯。1999 年 7 月 16 日,於 Singleton 鎮 Millard 巷*號的民宅,建立監聽站。器材從當晚 11 點開始運作,直到 1999 年 8 月 4 日早上 9 點 10 分。」──澳洲〈Folbigg孩童死亡案件聲明〉[1]

1989 到 1999 年間,Folbbig 家的 4 名小孩,陸續出生,又相繼死亡。[2, 3, 4] 1999 年 3 月 1 日,么女喪命當天,警方啟動「開放海灣行動 」(Operation Open Bay):[2, 3] 造訪醫院,調閱病歷,勘查住所,監聽對話,並且諮詢醫學專家。[2]

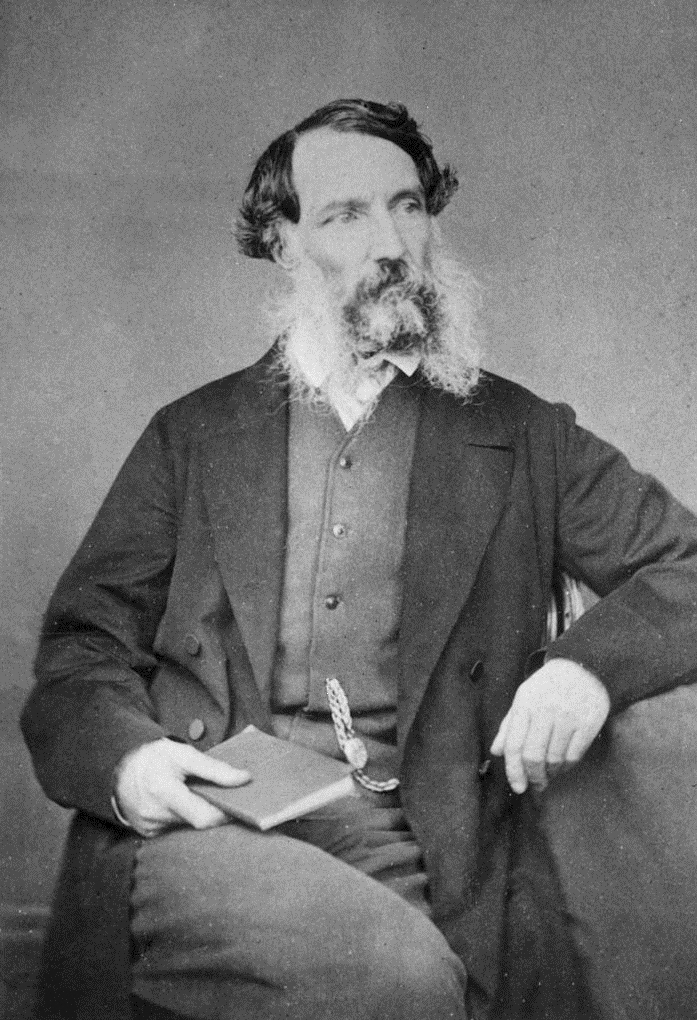

育兒日記 1985 年,18 歲的 Kathleen Megan Donovan 認識 Craig Folbigg。兩年後,結婚從夫姓。[4, 5] 1989 年 2 月 1 日,長子 Caleb 誕生。初為父母的 Folbigg 夫婦,開心地觀察嬰兒:那些特質似你,這個五官像我。沉浸於新生的喜悅,Kathleen 在日記中,詳載餵奶、泡澡、睡眠、門診、換尿布…,直到意外前幾刻鐘。20 日凌晨 2 點 50 分,她驚聲尖叫。Craig 見搖籃旁的妻子一臉惶恐,雖沒受過訓練,也硬著頭皮對兒子做心肺復甦。稍後,短遊人間的 Caleb,送醫不治。[2]

「1990 年 6 月 3 日──今天是 Patrick 出生的日子。」隨著第二個孩子的到來,回憶湧上心頭。Kathleen 寫道:「我心情複雜。能否勝任母職,還是像上回被擊垮。常懊悔懷上 Caleb 跟 Patrick,僅因生活不復從前。或許我不熱衷變化,走著瞧吧?」[3, 6][ 註1] Patrick 患有癲癇,Kathleen 仔細記錄抽搐次數及住院日期。[2, 6] 「我的生日。哇!本來滿心期待要和 Craig 出去吃晚餐,現下卻在醫院的躺椅上,陪伴搖籃裡睡覺的兒子。不過,只要他沒事就好。查無異狀,感謝上帝。」[6] 回家沒幾個月,Patrick 再次送醫。這次重創腦部皮質,即使病況穩定後出院,他卻從此失明。1991 年 2 月 13 日,早上 10 點,Kathleen 致電正在上班的 Craig:「又發生了!」死亡證明判定 Patrick 的腦部病變導致癲癇,發作時呼吸道阻塞,因而窒息喪生。[2]

二子接連猝死,隔年 Folbigg 家準備迎接第三胎。結婚紀念日那天,Kathleen 正計劃為女兒找教父、教母,並在日記中提到丈夫:「認識 Craig 七年了,時光飛逝,毫無遺憾,愈來愈愛他!」[2, 6] 懷孕期間,情緒起起伏伏。Craig 偏在此時先遞辭呈再找工作,還考慮接濟親友到家裡住,她不免憂心忡忡。[6] 10 月 14 日,Sarah 誕生。[2, 6] 兩個多月後,Kathleen 返回職場。[6] 1993 年 8 月 30 日,舊事重演。救護車於凌晨 1 點半趕到,淚眼婆娑的 Kathleen 領著急救人員進臥房,遺憾搶救無效。[2]

接下來幾年,Kathleen 沒有放棄希望。「我準備好了,並會得到支持與協助。若像上回那般瀕臨崩潰,便將嬰兒託付別人即可,不覺孤單。恢復運動,有助心靈和睡眠。我已經記取教訓。」字裡行間,力圖振作。[3, 6] Craig 抱怨收入不足,Kathleen 也感受到經濟壓力。兩人相處本來就會摩擦,個性差異有時令她婚內孤獨,「想來稍嫌傷感,Craig 是我唯一的家人」。[6]

感情的維繫,不就是滿足彼此的需求?「我有 Craig,而他想要小孩。這我做得到。」Kathleen 一邊自我期許,一邊矛盾焦慮。「會覺得自己不夠格,是由於還沒懷孕,好像是我的錯似的。說來也對,都發生多少事情了,就是活該斷後。我萬分憂鬱到無所適從。」等待受孕的日子裡,跟 Craig 的關係大致仍讓 Kathleen 安心。「我愛他,也愛我的家。我以此為傲。」[6]

1997 年 8 月 7 日,終於盼到 Laura 出世,[2] 但養育過程不如預期。「我對自己感到極度失望、憤怒和沮喪,終究失控了,大叫害她哭泣不止。幾乎想摔了孩子就走,最後僅將她輕放於地板。我回房,任她哭,那 5 分鐘宛如一輩子。我是世上最糟糕的母親。深恐 Laur a會離我而去,像 Sarah 那樣。我脾氣差,有時對 Sarah 又殘忍,所以她走了。在得到一點幫忙的情況下。」[3] 1999 年 3 月 1 日,午間 12 點 5 分,Laura 真的也走了。[2]

Folbigg 家的孩子,死後都有驗屍:壽命僅 19 天的長子 Caleb 和 10 個月大的老三 Sarah,喪生於嬰兒猝死症候群 (sudden infant death syndrome);生命才 8 個月的次子 Patrick,其死亡則跟癲癇拖不了關係;然而 19 個月大的 Laura 死因不明。 [3] 「開放海灣行動」的員警訪問 Folbigg 夫婦,並扣押被褥等物品;驗屍官則調閱 Kathleen 及 4 個孩子的病歷,還要求相關的醫師分別提出書面聲明:其一就自身觀察,描述 Folbigg 夫婦富有愛心,應無精神異常,而且沒有怠忽親職的跡象。[2]

么女離世幾天後,Folbigg 夫婦分別恢復工作和運動。又過了數週,Kathleen 搬出去住,並將育兒日記留置原宅。[2] 「好奇他是否偷讀我的日記,因而行徑怪誕。就我所知,這裡頭除了單純的想法,別無其他。」多年前,Kathleen 曾經如此胡思亂想,[6] 而今夢靨成真:1999 年 5 月,Craig發現該箱手稿,覺得內容可疑,遂當證物交出;[2, 4] 又找 Kathleen 對質,卻未得到正面回覆。氣憤之下,他向警方指控妻子的筆錄不實。不過後來的監聽逐字稿中,仍記錄到他給予 Kathleen 口頭支持。[2]

日記定罪 1999 年 7 月 23 日,警方偵訊 Kathleen,沒有律師出席。從早上 9 點 26 分到傍晚 5 點 40 分,共問了 937 題,大量涉及日記內容。Kathleen 否認殺害 4 名子女。[2, 3] 2001 年 4 月 21 日,警方分別以妨礙調查與謀殺罪嫌,正式逮捕 Folbigg 夫婦,[2] 但最後只有 Kathleen 被起訴。[3]

「輾轉反側,想著 Patrick、Sarah 與 Caleb,我嚴重質疑再懷這胎(Luara)是不是愚蠢的決定。對他們的愧疚,無法抹滅;對往事再現的恐懼,揮之不去;對於如果真的發生了,我跟 Craig 能否撐得過,這樣的擔憂也一直繚繞心頭。」[6] 在 2003 年的訴訟中,檢調細究 Kathleen 日記的字句。[3] 「去證明我沒問題,別的女人能,我也可以。這個懷孕的理由是否錯誤?是,我就這麼認為,不過為時已晚。…與嬰兒獨處,最令我驚惶。」[6] 母職的掙扎與反省,變為間接認罪的自白。[3] 甚至她 2 歲時,生父殺害生母,導致 Kathleen 在收養家庭長大的經歷,如今都能扯上關係。「顯然,我是父親的女兒」,這句話彷彿也意有所指。[4]

2003 年 5 月 21 日,孩子的父親 Craig 步出新南威爾斯州最高法院。他拭去淚水,對簇擁的媒體朗讀:「我向 12 位不認識的陪審員,致上最卑微的謝意。今日我們讓 4 縷美麗的靈魂得以解脫安息,並共享這份榮耀。」[3] 在沒有目擊證人、殺人凶器、側錄證據、精神診斷和明確犯案動機的情況下,[2] Kathleen 被判 40 年有期徒刑,30 年內不得假釋;上訴再審後,刑期縮短為 30 年,至少得關 25 年。[4, 5] 澳洲媒體大肆報導,Kathleen Folbigg 從此成為全國最惡名昭彰的女性連續殺人犯。[3]

梅多法則 在單一家庭中,「一個嬰兒猝死是悲劇;兩個就很可疑;三個即為謀殺,除非能拿出反面證據。」英國小兒科醫師 Roy Meadow 在 1990 年代,為多起兒童喪生案件出庭。儘管澳洲的 Folbigg 訴訟裡,無人公開引用其論述,幾名專家證人指出:孩子全都自然死亡的可能性,就像遇上「天災」、「墜機」或「小豬飛行」。[2, 3] 看似淺顯易懂的梅多法則 (Meadow’s Law),其實是把舉證責任推卸給被告,[3] 更別提若有遺傳性疾病等因素,這個推論是否依然成立。

「平反 Kathleen Folbigg」運動的臉書粉專。圖/Justice for Kathleen Folbigg on Facebook(Fair use) 「平反 Kathleen Folbigg」運動 「所有孩子都該是上學的年紀了。我總在他們的冥誕,憶起這些事。痛徹心扉,在所必然。」[2] 事到如今,Kathleen 失去 4 名子女,遭丈夫背棄,又身陷牢獄。她依然堅稱自己無罪,並不時將內心感觸化為文字,寄給從小認識,且始終相信她的摯友。[2, 3, 4] 後者和其他人發起「平反 Kathleen Folbigg 」(Justice for Kathleen Folbigg)運動,於 2015 年呼籲法官重新檢視科學證據。[4] 2017 年有個法律系學生在實習的時候,讀了 Kathleen 的故事,當下決心要跟到案子水落石出,後來乾脆成為她的律師。[3]

基因突變 Kathleen 於 2003 年入獄。[2] 是年人類基因體計劃 (Human Genome Project)剛完成 92% 的定序,可供相關研究參考;而剩餘的 8% 則要到 2022 年才補齊。[7] 2012 年,在一個有多起心因性猝死 (sudden cardiac deaths)的瑞典家族中,調鈣蛋白基因 (calmodulin gene)的突變初次被發現。[2, 8] 2013 年關注此基因與嬰兒猝死症候群 的論文問世。[8, 9] 之後科學家逐漸認識更多的突變種類,以及它們對心臟健康的影響。[8]

2019 年 Folbigg 案重啟調查,並有二組學術團隊參與,[10] 其中一組的多國科學家便是從上述基礎出發。他們基因採樣的來源,分別是 Kathleen 的口腔;長子 Caleb 和么女 Laura 的新生兒腳跟採血;以及次子 Patrick 與老三 Sarah 的冷凍遺體組織。[8, 10] 孩子的父親 Craig,則以經濟困難為由,拒絕提供檢體。[8, 11] 其律師解釋:「別忘了,他不是兇手,而且就連兇手抗辯也有法扶補助。」[11]

根據該團隊 2021 年發表於《EP Europace》期刊的論文:調鈣蛋白是一種會與鈣離子結合的蛋白質,扮演調節心臟收縮的關鍵角色;而調鈣蛋白基因 CALM1 、CALM2 和 CALM3 的某些突變,會影響編碼調鈣蛋白,進而引發能致人於死的心律不整。 [8] 他們引用 2019 年文獻中的個案為例:一對都有 CALM3 G114W 的美國姊弟,姊姊 5 歲時心臟病發;弟弟則 4 歲就心因性猝死。[8, 10]

基因定序的結果不出所料,Kathleen 跟兩個女兒 ,與美國案例雷同,都帶有另一種致命性的突變── CALM2 G114R 。 不過,擁有相同的問題基因,未必就注定發病。這個可能造成心臟病發死亡的突變,基於不完全外顯性 (incomplete penetrance),讓 Kathleen 倖免於難。[8]

調鈣蛋白基因異常所致的心律不整,發生率大約是 3,500 萬分之一。目前為止,全世界僅有 135 個已知病例。 然而,由於每人通常有二套染色體,從父母身上各得一套,統計基因學家形容 Kathleen 小孩得到此變異的機率,「好比擲銅板」。[10] 另外,Folbigg 家兩個男孩皆有罕見基因 BSN(Bassoon)。在動物實驗中,BSN 使年紀 6 個月以下的小鼠,一半都死於早發性癲癇。[8] 被梅多法則所駁斥,那種微乎其微,猶如雷擊的可能性,於此並非不會出現。畢竟這棵被閃電連續劈中 4 次的樹,碰巧長在雷擊區的山丘上。一位小兒神經科醫師這麼比喻。[3]

該篇研究立論確鑿,條理清晰,但起先用處不大──Folbigg 案重啟的調查,早在他們做完分析前就結束了。[8] 法官採信另一個團隊的結論,[10] 認為新證據無法確定死因,唯獨更加強調 Kathleen 有罪。[3, 4] 所幸該論文刊出後,掀起軒然大波,不僅有 3 位澳洲諾貝爾得主在內的 150 名各國科學家連署,[4, 10, 12][註2] 以及澳大利亞科學院(Australian Academy of Science)背書,[12, 13] 還得到法學界的支持,甚至吸引了公關和經紀公司義務宣傳。[3]

日記分析 在新的基因證據之外,當初作為主要定罪依據,卻沒有請專家分析的日記,也被翻出來檢視。[3] 「我的觀點是,日記內容不一定代表她謀殺孩子。考量眼前證據後,良善的解讀顯得較為可信。」數名鑑識心理學家和精神醫師,針對 Kathleen 的日記與精神狀態,闡述己見。「『暴力、虐待、狂怒及失控』傾向的人,我會預期累積較多的攻擊紀錄,例如:禁制令…但 Folbigg 女士沒有。」「那些日記反映悲傷母親典型的認知狀態,經歷著一波波嚴峻的情緒低潮。」[2]

換句話說,司法體系設定了不存在的母職標準,「她用自己的方式哀悼,但…(在外界眼中)做得不夠好。」Kathleen 的律師總結,並問道:「如果她哭了,是否又要被說成鱷魚的眼淚?我不覺得女人能贏,因為大眾的期望超出她們能力所及。」[3]

獲得特赦 2022 年 11 月 14 日,調查在輿論的壓力下再次展開。[4, 14] Craig 的律師不以為然地說,「一家 4 個孩子都在 2 歲前自然死亡的假設」,令人難以置信,新證據不會有任何作用。縱使如此,2023 年 4 月,檢方首度坦承對判決抱持合理懷疑。[3] 6 月 5 日,新南威爾斯州檢察總長於記者會上表示,基於司法正義,應該盡早釋放當事人,並鄭重宣佈:「Folbigg 女士已經獲得特赦」。未來就看刑事上訴法庭是否撤銷 Kathleen 的判決;還有她本人要不要提起訴訟,向新南威爾斯政府索賠。[15]

Kathleen 終於自由了。20 年來外面世界的改變很大,適應肯定挑戰重重。孩子的父親 Craig 透過律師,聲明其立場不變:「Folbigg 女士未獲除罪,她的判決仍在。」[15] 不過,現下沒有人能破壞 Kathleen 與其支持者的好心情。一路陪伴的摯友,把她接回家暫住,第一晚還舉辦睡衣派對,大肆歡慶。[15, 16]

https://youtu.be/0BssSHbf1J4?t=48

摯友迎接重獲自由的 Kathleen Folbigg。影/參考資料 16 司法改革 這個冤案暴露了新南威爾斯州的司法缺陷,Kathleen 的律師因此受到啟發,以司法救濟做為博士研究的主題。有人建議該州仿效英國的刑案審查委員會(Criminal Convictions Review Commission),平反過去其他被判謀殺罪的母親。「至關重要的是,我們不得錯失良機」,澳大利亞科學院執行長同意改革之迫切,並強調:「要發展對科學敏銳的司法體系。」[3]

備註 Kathleen Folbigg 行文偶爾不太通順,會出現文法和拼字錯誤。筆者翻譯其日記與信件時,有稍加潤飾,但仍保留原意。來自其他人物的引述,相對比較接近直譯。 或許是統計時間不同,連署的各國科學家人數,有一說是約 90 人,[4, 10] 另一說為超過 150 人。[3, 12] 參與的 3 名澳洲諾貝爾得主為 Elizabeth Blackburn、Peter Doherty 與 Brian Schmidt。[17] 參考資料 Ryan BM. (19 NOV 1999) ‘STATEMENT in the matter of: Death of FOLBIGG children ’. New South Wales Police, Australia. Woods GD, Cavanagh R, Rego R. (18 APR 2023) ‘2022/2023 Inquiry into the Convictions of Ms Kathleen Folbigg – Final Submissions on Behalf of Kathleen Folbigg ’. NSW Department of Communities and Justice, Australia. Parkes-Hupton H, Malone U. (21 MAY 2023) ‘Reasonable doubt ’. ABC News, Australia. Harris L. (05 JUN 2023) ‘Kathleen Folbigg’s tragic life started long before her babies died — now she is a free woman ’. ABC News, Australia. Australian Associated Press. (24 MAR 2021) ‘Timeline of Kathleen Folbigg’s case ’. The Western Australian. ‘Exhibit 18 – Diaries of Kathleen Folbigg ’. (13 APR 2023) NSW Department of Communities and Justice, Australia. ‘First complete sequence of a human genome ’. (12 APR 2022) U.S. National Institutes of Health. Brohus M, Arsov T, Wallace DA, et al. (2021) ‘Infanticide vs. inherited cardiac arrhythmias ’. EP Europace, 8;23(3):441-450. Crotti L, Johnson CN, Graf E, et al. (2013) ‘Calmodulin mutations associated with recurrent cardiac arrest in infants ’. Circulation, 127(9):1009-17. Hanrahan C. (06 JUN 2023) ‘The science that unlocked a rare genetic mutation in the Folbiggs — and set Kathleen free ’. ABC News, Australia. Lynch B. (24 AUG 2022) ‘Ex-husband of child killer refuses to give vital DNA evidence that could clear her name ’. The Mirror, UK. Arabia AM, Vinuesa C. (18 MAY 2022) ‘Academy responds to decision to hold second inquiry into the convictions of Kathleen Folbigg ’. Australian Academy of Science. McDermott Q. (17 JUN 2023) ‘Australian Story’s coverage of Kathleen Folbigg’s case helped kickstart the scientific research that ultimately freed her ’. ABC News, Australia. ‘2022 Inquiry into the convictions of Kathleen Megan Folbigg ’. NSW Department of Communities and Justice, Australia. (Accessed on 08 JUN 2023) Wells J, Malone U, Parkes-Hupton H, et al. (05 JUN 2023) ‘Kathleen Folbigg pardoned after 20 years in jail over killing her four children ’. ABC News, Australia. 7NEWS Australia. (06 JUN 2023) ‘How Kathleen Folbigg spent her first night of freedom | 7NEWS ’. YouTube. Brown R. (20 MAR 2022) ‘The scientists questioning a serial murder case ’. ABC Radio National, Australia.

-200x200.jpg)