器官移植可以救人一命,但是目前捐贈的器官卻供不應求。為了因應器官荒,在某些情況下可以採用活體捐贈者的器官。然而這也引起了許多倫理上的爭議。

器官移植自 2000 年起成為法國最受矚目的議題之一:每年六月,法國都要舉辦一日的宣導活動,讓大眾知道器官移植是「摘取一個在臨床上被判定腦死之個體的器官,並移植到另一位重症患者身上,可救人一命」。宣導活動讓我們大眾思考是否願意在死亡後捐贈器官,同時也指出因捐贈器官短缺而造成的結果,讓大眾知道每年有上百個病人因為沒有可移植的器官而喪命。

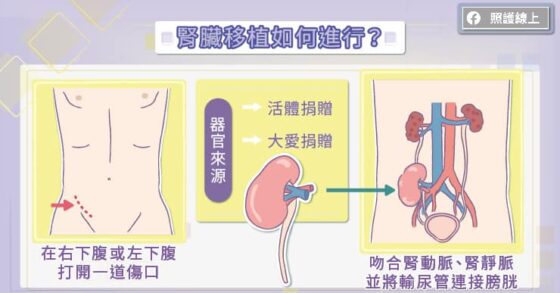

目前因應器官供體不足的變通辦法是採用活體移植。可進行活體移植的器官包括腎臟和肝臟,效果非常好,但是對器官提供者會產生較大的問題。以肝臟移植為例,大約七成的患者可以延長五年的壽命,的確是一種非常有效的治療方式;但活體移植技術卻是從一個健康的人體上摘除器官。器官摘除本身就有一定的風險,特別是活體肝臟移植(THDV)。

活體肝臟移植技術自 1990 年開始發展,從嚴重肝病患者之健康親友捐贈者的肝臟上摘取一片臟器,移植到患者的肝臟上。由於肝臟左右各有一片,因此供體和受者僅有的單片肝臟都會再生成能應付身體機能所需的大小。雙方體內的肝臟最後都會變成單邊但尺寸較大的肝臟。

有兩種危險性不一的情況適用這種技術。進行兒童肝移植時,供體被摘除約 40% 的肝臟,死亡率約為 0.2%,出現感染和併發症的機率約 8.5% 至 30%。對受者而言,接受活肝移植或是屍肝移植的效果大致相同。在成人的個案中,由於個體較大,所以需要摘除供體 60% 的肝臟。供體死亡的機率在 0.8% 至 1% 之間:目前全球有 33 個成人活體捐贈死亡的案例,其中 2 個在法國。感染和併發症的機率為 31%。受者接受活肝移植或是屍肝移植的效果大致相同。

有別於腦死移植,活體移植具有縮短病患等待器官的時間、根據實際需要延後移植的時機、取得未受損器官等諸多優點,代價是活體移植讓提供器官之健康親友的健康受危及。活肝移植也帶來倫理上的難題。

醫學倫理的考量

傳統醫學倫理建構在行善、不傷害、病人自主、秉持公義共四個關鍵原則上。在肝臟移植的例子中,這四個原則都受到挑戰。

從一個健康的活體上摘取器官,勢必違反不傷害原則。然而,這個行為的正常界限究竟在哪?捐贈者所需承擔的風險是無庸置疑的,但如何權衡每個個體的生命價值,即是我們所面臨的難題,癥結在於「不傷害原則」和「行善原則」之間的衝突:我們該如何權衡供體所需承受的風險,以及受者所能獲得的利益?對捐贈者而言,「救親友一命」是否真的能帶來心理上的善果?捐贈器官是否會有潛在的生理痛苦?

就「病人自主原則」而言,捐贈器官是案主自決的行為,我們必須確保這個決定過程是在完全自由且資訊充足的情況下進行。就捐贈者決定的「自由」而言,一個個體是否可以拒絕捐贈,即使他的親友的生命正受到威脅?我們是否有權利拒絕捐贈器官來救我們的兄弟、子女、父母的生命?患者的醫療團隊或家人的渴求盼望是否會對可捐贈者的決策過程造成間接的壓力?就「資訊充足」的前提而言,當一位潛在的捐贈者知道親友生命垂危時,我們很難保證他可以完全了解和吸收所有獲得的資訊。潛在的捐贈者當下往往為了救親友而不考慮自己未來將承受的健康風險。器官移植手術完成後,現實或許會有落差,部份捐贈者會面臨始料未及的感染或併發症等等。在這種情況下,我們確實可以質疑:捐贈者究竟「同意」了什麼?他對這個行為究竟了解了多少?

具有傷害性的捐贈?

就「公義原則」而言,主要的問題在於捐贈器官的「免費」特性上。在法國和全球大部份地區,捐贈的器官都是免費的。這種做法是否能夠保障一個社會不因非法器官交易而威脅到正義原則?器官捐贈者不但無法獲得任何實質的好處,更需單獨承受所有的術後風險,這是否意味了正義原則受到危害?對那些 30% 原本健康、最後卻必須終生承擔捐贈後遺症的捐贈者而言,是否有受到正義原則的保障?我們是否應該報酬或是賠償捐贈者的這種作為?

柯湘(Cochin)、苞垌(Beaujon)以及克姆蘭 – 比塞特(Kremlin-Bicêtre)三間醫院的肝病及外科部門多位研究人員,日前針對捐贈者、接受者以及醫療人員進行了一項訪談調查,結果如下所敘。

就「病人自主原則」而言,重點是捐贈者在決定過程中的自主性以及資訊的充足度。醫療人員認為大多數的捐贈者並非在完全自主的狀況下做出決定。醫療人員認為,儘管捐贈者不會受到外在環境的壓力,卻多半有自己的內在壓力:他們往往是在強烈的情緒、緊急的狀況下、非理性的狀態中做出決定。但是受訪的捐贈者卻多半表示他們的決定是經過充份考慮的,並認為他們在決定過程中都有非常充足的資訊,也經審慎考慮後才做出決定。捐贈者多半認為他們的決定是完全「自由的」,沒有受到來自任何人的壓力。

就「行善」與「不傷害」兩個原則而言,研究人員訪談了接受肝臟移植一年以上的捐贈者和接受者。就醫學觀點而言,療效大致上與現有科學文獻中的觀察相仿,約有 80% 接受移植的成人和兒童在一年後的狀況都不錯,大約 30% 的捐贈者在術後開始產生後遺症。這項調查也特別針對捐贈者的社會、家庭、職場等面向進行訪談,發現器官捐贈對他們往往帶來不利的影響:25% 的捐贈者表示生理的後遺症甚至會帶來工作和經濟上的困擾。在摘除器官前,他們都是健康的個體,不需要進行特別的手術治療。但如果摘除器官後發生後遺症,他們就成為病人,不但未享有特別的健康補助,還需面臨突發的健康狀況,部份私人保險會同意賠償這些額外的醫療支出,但部份保險公司則將之認定為「自殘」行為而拒絕賠償。

在這種情況下,即使雙方在調查中都同意捐贈器官有其風險,但也肯定它在救助患者生命上的價值,然而器官是否應為免費仍是一個棘手的問題。

誠如上面所提,25% 的捐贈者在術後會面臨嚴重的經濟困擾。他們希望能夠獲得實質的保證以及後遺症的醫療補助,而無須在助人之餘還得承擔醫療費用。不過,捐贈者也強調,他們爭取的純粹是後遺症的醫療費用,絕非器官的費用,他們也非常反對透過捐贈器官來獲利。但研究人員卻認為,進行活體捐贈時,所有的金錢補償都是一種獲利形式,將會危及捐贈行為的自主性以及醫學倫理。

因此,我們或許可以認定,對捐贈者而言,捐贈器官本身是一種「利益持中」的行為,它不應該是「免費的」,但也不應從中獲利;而醫療人員則認為這個行為應該嚴格謹守免費的原則。事實上,「賠償」和「報酬」的界限本來就非常模糊。捐贈者關注的焦點是捐贈後會面臨的工作和經濟問題;醫療人員則擔心「賠償」的問題,特別是如何界定與執行「賠償」。如果所謂的「賠償」是指賠償捐贈器官後遺症引發的工作薪資問題,我們如何保證醫院不會優先考慮處理中等薪資捐贈者的案例?如果需要賠償後遺症,這些症狀又該由誰來界定?如果這個後遺症包括了捐贈者的心理困擾,或是在捐贈器官很長一段時間之後才出現的狀況,又要如何處理?如果為了方便而訂出一套「標準賠償方案」,反而更像「報酬」的性質…。總之,這些問題在實務上都非易事。

賠償與商業性質的兩難

器官捐贈是否應有報酬的,這也是一個哲學問題。事實上,這是一種被法律與道德規範制約的狀況,這些規範的功能在於保證包括助人和無酬等等價值的倫理原則。但捐贈者面臨的不公平處境則挑戰了這個無酬價值。在此,兩個傳統的哲學觀點可以提供我們作為思辯的參考。康德哲學主張人體與人是不可分割的。一般事物可以用價值來衡量,但人(包括人體)則具有不可抹滅的「尊嚴」。我們可以在個體之間的關係下捐贈器官;但我們不能販賣器官,否則我們就將自己物化而使人的尊嚴泯滅。就功利主義的觀點而言,一個物品必須要發揮它最大的利益。在器官捐贈的例子中,受者的立場是要獲得最適合的器官。因此,透過捐贈行為來獲得器官並不能發揮最大的效率,所以透過國家機制來募得器官,也許可以合理化對捐贈者的賠償和報酬。

不過,上述兩種哲學觀點並不能完全表達受訪捐贈者的訴求,亦即在捐贈的前提下獲得後遺症的醫療賠償。本文也認為,醫療賠償不能做為誘發捐贈行為的動機,而是對捐贈者提供一種必要的保證。透過適當的醫療保證,一方面保障捐贈者的正義,同時表彰他們助人的義行,這與販售器官是完全不同的。

法國第 2009-217 號法令(Décret n° 2009-217)自 2009 年 3 月起,明訂社會保險完全給付所有器官摘除的醫事與手術,以及術後相關的治療。該法令事實上也鼓勵透過活體器官移植來解決器官不足的問題。這項法令在一定程序上也改善了捐贈者的福利,至少醫療程序已簡化不少。儘管如此,捐贈者近來對於後遺症賠償的訴求尚無結果,暫時還需單獨承擔所有的傷害,這個情況也讓我們仔細思考器官摘除本身是否就是一件具有傷害性的行為?要回答這個問題,首先必須決定我們是否同意社會保險給付捐贈者手術前後的費用,或者是否同意表彰和賠償捐贈的行為。本文的立場傾向提供捐贈者專有的賠償:捐贈者不應被視為醫療體系中一般的患者;他們完成了一個利人、勇敢卻具有高度危險性的義行。這樣子的義行難道必須是「免費的」才合乎「道德」嗎?

作者:噶奼(Valérie Gateau)為意義、倫理、社會研究中心(Cerces)博士後研究員,2009 年出版《器官捐贈的哲學」(Pour une philosophie du don d’organes)一書

譯者:駐法國代表處科技組

資料來源:Don d’organe, un casse-tête éthique—法國《人文科學》期刊(Science Humaine)2010 年 6 月第 216 期

轉載自國科會國際合作簡訊網 [2012-07-02]