- 科學新聞解剖室-案件編號 31

案情:霍金是章魚哥的接班人?

今年(2018 年)是台灣的選舉年,一年下來就選舉的結果,有著各式各樣的預測、算命,好不熱鬧。

對此,台灣的媒體也免不了要報導一番,譬如在〈大選年「神」預測?年底選舉藍綠 6 比 4 柯連任難!〉這則報導中,政經預言家 Master Wong 預測,如果國民黨派蔣萬安出來選台北市長的話,柯文哲就會輸掉。在〈究竟誰有總統命?命理專家斷言柯 P:2024 不可能〉這則新聞中命理專家周映君則指出,柯文哲要當下任台北市長沒有問題,但 2024 年當總統則不可能。而在〈命理師何榮柱「秒斷」大選 侯絕地逢生 柯苦盡甘來〉這則報導中,命理師何榮柱「秒斷」,柯文哲「前面會較艱辛,但會苦盡甘來」。

面對這種激烈的選戰,媒體每次總是會去訪問許多預言家或命理師,但是都沒有其他人可以問了嗎?

這個疑問讓解剖員想起了今年俄羅斯世界盃足球賽的一則報導,因為在各家預言之中竟然發現霍金的名字!剛逝世不久的霍金竟出現在〈世界盃神算子 章魚哥的接班人是?〉這篇報導之中,並且與高盛人工智慧 [1]、章魚保羅、俄羅斯神貓、比利等並列在一起作為「神算子」的一份子,這是怎麼回事?難道霍金想從科學家轉職為預言家嗎?

解剖

一、不是算命,霍金開「認真又科學」的玩笑

故事的起源是這樣的,2014 年世界盃,霍金接受了博彩公司 Paddy Power 的委託進行一項預測,他坦言 Paddy Power 有時為了噱頭會做出許多譁眾取寵的賭局,但由於這一次是邀請他以權威專家的身份進行預測,所以就姑且答應了。因此,霍金完成了一份名為〈Professor Stephen Hawking’s World Cup Study for Paddy Power〉的報告,同時也為慈善組織籌款。當然,這份報告並不是經歷嚴格審查的期刊文章,究竟霍金到底為這個認真的「玩笑」做了什麼呢?

霍金在這次的委託中主要嘗試去回答兩個問題:

第一,什麼情況下的世界盃最有利於英格蘭?

第二,在世界盃的十二碼大戰中,怎樣才能完美的射門?[2]

原來自 1966 年起到 2014 年,英格蘭已經踢了八屆世界盃,經歷了 45 場比賽,204 次十二碼球。霍金根據這些資訊數據,結合統計分析,嘗試來解答上述問題。例如在第一個問題中,他發現了在距離較近英格蘭的地方、溫度較低、海拔較低的球場,加上傍晚時間、穿客隊球衣(多數是紅色)等等情況中,英格蘭會取得較高的勝率。

而第二個問題中,他則發現由金髮球員主罰十二碼、目標射向球門的左上方或右上方、較長距離的助跑、以腳側射門等,都會有較高的得分率。最後,霍金把這些發現整合成兩條精確且複雜的方程式。

以第一條方程式為例,可以據此推出每個變數對英格蘭個別比賽勝率的影響,例如溫度每上升 1 度,英格蘭的勝率就會降至原來的 84%,如果我們可以得知方程中的所有變數,我們便可對英格蘭個別比賽的勝率作出預測。

不過這個「認真的玩笑」也僅止於此,雖然這條方程式並無法精確預測世界盃的冠軍,但它背後的基礎可不是神來一筆的掐指一算,而是紮紮實實的統計推論,霍金果然不是蓋的!

二、霍金不是在預言,是做「科學推理」:分析過去資料,從統計結果推測奪冠機率

這篇新聞中也提到了高盛金融集團 (Goldman Sachs) 運用人工智慧進行 2018 年世界盃的預測,他們使用了 20 萬個模型,導入各個球隊的特徵、近期表現及個別球員的數據,結合最新發展的「機器學習」,模擬出 100 萬個可能的淘汰賽結果,並以此計算出每支球隊在各輪晉級的可能性。

高盛利用這些結果作出了各種預測,例如每支球隊奪冠的機率等,最後預測最有可能奪冠的隊伍是巴西。雖然這個預測並沒有命中,但是如果因為這樣而把霍金與高盛所作的研究報告並列在一起,仍然是有點道理的。

二十世紀八十年代以後,西方科學哲學家已經了解到沒有一個單一的科學方法可以定義科學的本質,且能普遍適用到歷史的不同時期、文化、地域和領域。不過,科學哲學家還是可以從真實的案例之中歸納出不同的科學推理模式,而統計也就是其中一種科學推理的方法,不論是霍金,或是高盛的報告,大致上都是「統計推理」的範疇。[3] 例如高盛那一百萬個模擬結果中,有百分之十八點五的結果顯示巴西會奪冠;而霍金的兩條方程式亦可以推論出英格蘭在個別比賽的獲勝機率,以及個別球員主罰十二碼時的成功機率。

但解剖員要嚴正指出的是,這些統計推理與章魚保羅、球王比利的臆測相比,本質上有很大的不同。

例如在保羅的「職業生涯」之中,牠也只選過三面國旗(德國、西班牙和塞爾維亞),而這三面國旗都與章魚所愛吃的食物(如螃蟹蝦類)相似,所以 2014 年世界盃保羅之所以「神」,很可能只是巧合與本能。想確認牠是不是真的「神」需要更多的重複驗證,但這一切都將因保羅壽終正寢而不可能得知了。[4]

另一方面,每逢大賽,前球王比利也都會進行預測,但結果卻都適得而反,因而被戲稱為烏鴉嘴比利。不論保羅或比利如何做出「預言」,我們應該要知道,他們都不是在作統計推理,若理解到這一點,就不會把霍金、高盛報告和保羅、比利的「神算」相提並論了。

不同於占卜神算,使用「統計推理」者多會清楚地標示其可能局限,例如高盛就承認即便運用了巧妙的統計技巧,但因為足球本身就是很難預測的競賽,所以他們的預測仍然有著高度的不確定性。再者,統計數字本身也帶有人為建構的本質,例如人們都會把他們感興趣的變項量化,這樣一來,沒有被量化的變項就不會被考慮到,好比霍金與高盛也都各自採用了不同的變項作量化,霍金的兩條方程式更包含很多難以操作的變項,例如球證國籍、比賽日溫度、球場海拔高度等等,這都不是教練可以控制的。

不過,相較於占卜神算,統計推理還是有跡可尋,整個推論是否合理、是否可信,都能夠在過程中被拿出來一一檢驗與確認。

三、霍金如何被拱成神算師?行銷策略愈滾愈離奇

霍金只是認真地開了一個很科學的足球預測玩笑,但又是如何被拱成跟章魚哥並列為神算子的呢?

原來這個過程是霍金在完成報告後,也同時在 Youtube 上產出了一個簡報,這個簡報的逐字稿也同時成為 Paddy Power 對外發佈的新聞稿。霍金在簡報的開場白中,提到 Paddy Power 認可他作為理論物理家,比章魚保羅更為有資格進行預測,可能就這樣一句俏皮話就引導媒體情不自禁地把他和保羅放在一起了。

例如,Paddy Power 的標題是〈霍金圖解:英格蘭世界盃的成功方程式〉,《每日郵報》也訂下了〈加時賽取得勝利的簡史:霍金分析世界盃數據以建立出英格蘭的成功方程式〉,原本的一個行銷策略,造就了愈滾愈離奇的起源。

經過英國媒體報導後,華文媒體也紛紛翻譯和轉載,起初一些媒體還沿著 Paddy Power 的思路作報導,指出霍金的公式可助英格蘭爭勝奪冠,例如〈霍金數學統計教路 助英格蘭決戰世界盃〉、〈英格蘭如何才能奪冠?物理學家霍金研究解密〉。但隨時間推演,報導變得愈來愈離題了,例如:〈霍金用科學公式計算英格蘭隊世界盃奪冠概率〉、〈用 1 個月時間研究世界盃比賽 霍金教你用數學公式猜冠軍〉,要用霍金的公式來猜冠軍,其實是不太可能的。

更後面的標題就更歪了,開始出現把統計分析加上神秘色彩,例如:〈霍金“算命”:英格蘭如何奪冠〉、〈誰不想世界盃奪冠?你有霍金支招我有巫師整蠱〉,或者把保羅抓來相得益彰,例如〈世界盃預測的舞臺 章魚保羅唱罷 霍金登場〉、〈章魚哥接班人?史蒂芬‧霍金也來預測世界盃〉。

此外,在霍金的 Youtube 簡報之中,他的確提到他最看好的是巴西。原因是根據統計,30% 的主辦國會取得世界盃冠軍,而且球隊在自家地方作戰,環境上和心理上都有正面效應。不過,這個「猜測」其實與霍金所作的報告並沒有完全直接的關連,他的「統計推理」並不涉及冠軍的預測,但是媒體報導都把這些言論混合在一起了,以為霍金的方程式可以預測世界盃冠軍。例如:〈霍金算出 2014 世界盃奪冠公式 巴西奪冠英格蘭前途難測〉、〈世界盃各方預言帝爭先登場 學術派霍金算出巴西奪冠〉,更神奇的是還有報導指責霍金算錯了:〈霍金預測全錯竟理直氣壯 狡辯物理比足球更直接〉。

來到 2018 俄羅斯世界盃,霍金又在〈世界盃神算子 章魚哥的接班人是?〉及〈神預測 萌貓挑戰章魚哥〉這兩篇報導中再度登場,從這個過程中可以發現在全球化的資訊快速流通下,媒體在各種轉譯過程中的偏誤及渲染,並且像是陰魂不散的幽靈盤旋不去,造成每段時間的冷飯熱炒現象。看到這樣的狀況,解剖員感嘆 2022 的下一屆世界盃,如果霍金又再次顯靈,可能也就不足為奇了。

解剖總結

在這個事件中,霍金並不是完成一個正式的科研報告,只是利用簡單的「統計推理」加上足球元素來開一個認真的玩笑,除了展現他特有的英式幽默之外,還可以進行「科學普及」。只不過在博彩公司的推波助瀾及各類媒體二手、三手、四手的報導之下,偏離了許多原有的想法,尤其是一路轉傳到華文世界之後,「統計推理」與「預言」、「臆測」、「猜想」間的界線,都變得愈來愈模糊了。

此外,相關的報導中對於霍金實際進行的統計方式多沒有清楚說明,只是用很戲劇化的方式來凸顯娛樂性,造成許多報導意義上的誤解。

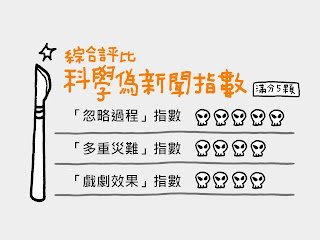

在台灣,星相命理深入民心,不論是政治、體育或民生議題,媒體報導都很容易採用相關的觀點,甚至在地震相關的新聞之中,也會有類似〈準到自己都害怕的命理師〉、〈據稱能預測 5 級地震的神人〉之類的報導,將科學的推論與玄學混為一談,看起來無傷大雅,但是日積月累之下對於全民科學素養的建立是很有傷害的,據此,本解剖室給予這系列新聞以下評價(13 顆骷髏頭):

(策劃/寫作:曾雅榮、賴雁蓉、黃俊儒)

備註:

- [1] 在台灣,Atirtifical Intelligence 一般都被翻譯為人工智慧,本文也會沿用這個翻譯。不過,相較於人工智慧,人工智能會是更好的翻譯。畢竟,既有的 Atirtifical Intelligence 儘管可以表現出強大的智能,卻不見得具有更為高階的智慧。

- [2] 原文摘錄:

1. What conditions suit England in a World Cup?

2. How do you take the perfect penalty in a World Cup penalty shootout? - [3] 陳瑞麟 (2014)。《科學哲學:假設的推理》。臺北:五南圖書。

- [4] 泛科學(2014 年 6 月 23 日)。〈為何不問問神奇的章魚保羅?—關於章魚的二三事〉。

-200x200.jpg)