作者 / 張白香

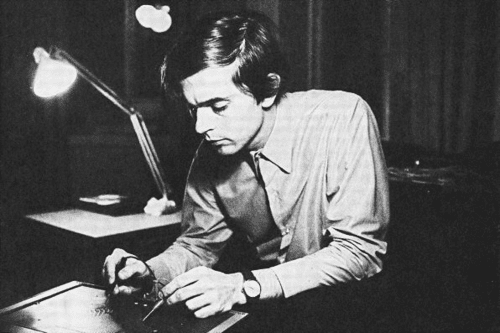

編按:出生於芬蘭的 Erkki Kurenniemi(1941-2017)身上混雜著各種不同身份:電子音樂編曲家、實驗電影製作人、電腦動畫家、機械工程師、發明家、未來主義者……等等。即使他致力於相關創作多年,但在北歐國家外卻鮮為人知,直到他2012年的展覽「in 2048」。

這次在TAxT桃園科技藝術節( 2017/10/06~11/05)中不只復刻出了他創作的電子音樂合成器,也播映了 Kurenniemi 的紀錄片《無法想像的未來》(Future Is Not What It Used To Be),讓我們對於這位混雜著科學家、人文主義者、藝術家等多重身份的 Kurenniemi 能有更深入的了解。

藝術與科技的分野?

當談及能夠穿梭不同專業的人物,如科學、藝術等差距甚大的領域,除了文藝復興時期的達文西,是否還有其他更接近我們今日生活中的天才?而在一個科技無所不在,卻又無邊無際的時代中,我們如何去檢視硬體、軟體跟日常生活中的關係?如何想像在科技並未成為大眾耳熟能詳的名辭之前,那些今日被歸類為科技的物件、技術,是怎麼被看待?從那種觀點中,是否又能得到有別於今日對科技的其他理解?今日的達文西,又可以從哪些形式,展現其融會貫通,跨越邊界的創新與想像?

平時我們總會認為藝術與科技,無論從表現形式、創造過程或領域特性中,有著相當顯著的差異,又以後者跟技術的關係較為緊密;藝術跟技術之間,一方面因為藝術給予外界神秘、強調靈感、奔放不受約束的印象影響,而不易被放置在分析的框架下討論,另一方面,藝術這樣的特質,令技術在其中所扮演的功能與重要性被隱蔽,而著重於強調藝術家本身的卓然視野。然而這樣的預設,也讓人不禁疑問:無論不同刻板印象的有效性,若是忽略科學與藝術的差異與分別,是否反而能夠因此流暢地在不同領域中穿梭?

如同Erkki Kurenniemi 同時有童話故事創作的母親,以及研究科學與保險精算的父親一樣,一邊教導他如何透過想像等思考技術的展開,去看見山怪(troll)以及其他被想像出來的東西,另一邊則讓他掌握各種物質性的技術,如科學、工程、設計等,令他得以成為一名創客與駭客,設計電子樂器、編曲、以及製作藝術裝置。

訊號的背後:是事實陳述,也是藝術饗宴

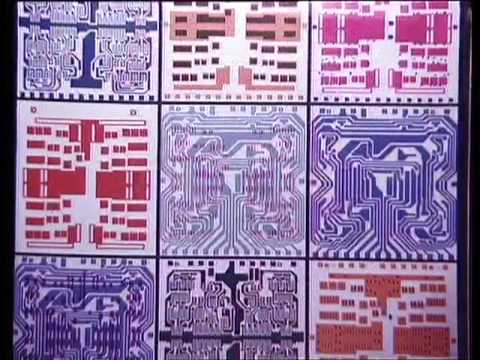

對於科學家來看,儀器所產生的線條與畫面,都只是傳達資料與事實的溝通管道,但是對於藝術家而言,這些線條的造型、樣式(pattern),螢光幕上的光影變化等等,都是未曾有過的視覺感知經驗,因而可能成為藝術創作的素材,並透過捕捉這些畫面成為作品。這好似二十世紀初印象派透過光學知識與技術的發展,認識世間萬物的顏色變化,都是來自於光線的反射結果,因而透過畫布進行實驗,嘗試捕捉光影轉瞬之間的變化畫面。Kurenniemi 的錄像作品之一 <On-off> (1963) 就是此般的實驗,這或有如 John Whitney Sr. 的 <Catalog> (1961) 、皆是以訊號直接的直接呈現作為表現手法,亦與資料/資訊視覺化(information / data visualization)的電子化有所相關。

然而Kurenniemi的實驗不僅於此,他對於電子化與數位化世界的理解與興趣是全面性的:在他的眼中,構成電子數位世界的元素、不僅僅是單一件儀器,而是各種儀器組合而成的異質性網絡。除了對電子訊號的視覺實驗外,Kurenniemi亦探討攝影機鏡頭對於影像所帶來的效果,<Electronics in The World of Tomorrow> (1964) 機械式的畫面位移、鏡頭的縮放,對焦與失焦,搭配機器運算與電訊傳播中話筒聲音所產生的環境(ambient)音響,這樣的實驗方式,貌似Peter Weibel 的 <Endless Sandwich> (1969),實驗攝影機與螢幕所構成的影像訊號循環回饋(video feedback loop)具有什麼樣的藝術特性。

在學院中,他首先接觸的是科學的知識,然而科學知識所構成的世界觀,並不能解答他對世界是否是個連續體或是分裂的疑問,有限或是無限。Kurenniemi 需要一個更具整體性的觀看方式,這促使他離開科學,投入藝術此一更不具典範限制的實驗自由度──即便他所自身的實踐與思考,本就沒有藝術與科技之區分,而更接近於以同樣的原理與系統,在不同媒介語言的相互溝通、轉譯對話中,創造未曾被描述過的敘事。

此一對於邊界的批判與挑戰,也反映於 Kurenniemi 對於物質與技術的思考上,他認為未來人和機器會結合在一起,人在哪結束,機器又從何處開始,彼此的邊界會變得更加模糊,那將是由人、社群、有意識的機器、會說話的動物,會思考的汽車、城市與電腦所組成的世界,彼此個體能夠以不同尺度思考,成為一動態而流動的共生體(symbiosis)。

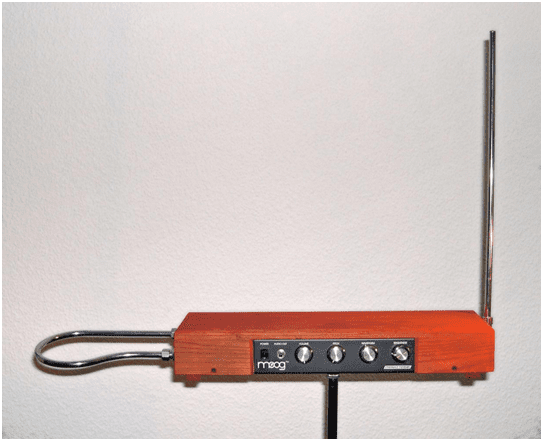

這種對於不同物質間特性相互流通的思考,甚早便實踐於Kurenniemi的作品中,如影像作品 <Computer Music> (1966),或是如他研發的樂器「DIMI」具有記憶功能,可以記住聲音指令。這種對於機械的洞見也令他的發明炙手可熱,不得不成立公司以應付生產需求,然而他並未因此而停止探索融合的可能,更開發了DIMI系列樂器,結合攝影機、電腦、管風琴鍵盤、感應器等元件,利用影像辨識 (DIMI-O)、多人共同互動並即時轉換動作為演奏 (DIMI-S),也曾與Samuel Beckett等人合作實驗其可能性。

Kurenniemi也很清楚地意識到,電腦中的程式編碼和樂譜,都是資訊透過不同媒介的分佈與表達方式,即兩者構造與組成方式有異曲同工之處,而彼此之間是可以互相轉換的,而這並不僅限於程式碼與聲音,實際上光線、影像、運動、顏色與氣味都能相互轉換,甚至電腦就能夠模擬世界的運作──電子遊戲便是一例。<Feel It Exhibition> (1968) 便是將聲音的震動轉化為可以接觸(haptic)的狀態,嘗試製作沒有正常聽力的人也能感受的展覽。

這種流動的思維,令他可以平均無偏差地(unbiased)看待所有構成事物的組成,進而形成一網絡性的思考方式,這讓他甚早就明白人類與自然彼此之間的未來,將是相互依存的。遺憾的是,即便有 Erkki Kurenniemi 這樣如先知般的人存在,並給予存在於未來的人依然受用的建議與預言,雖然其中不免有過於理想與大膽的猜測,這種概念於今日依然不甚普遍,人們依然將經濟開發與環境保護視為對立的價值,而未能從網絡的層次去思考與理解。或許在今日對於科技的發展與進步越發重視的當下,更需要透過回顧過往的歷程,才能平衡對於科學技術的觀看方式,重新思考一個合宜的科技觀點。

_____________________