試想,如果一本書只能隨機讀取千分之一的文字,是要如何瞭解書中的內容呢?這是一直以來困擾科學家的問題──到底要如何大規模記錄每一個神經元所傳遞的訊號呢?

文/陳摘文|於台大與德國歌廷根大學取得電機學士與神經科學博士學位,畢業後到美國珍利亞研究所進行博士後研究,於 2015 年回臺任教,目前任職於國立陽明大學神經科學研究所。

每天當你睜開雙眼,流暢的高畫質影音便自動傳入你的大腦,毫不費力地,大腦對這巨量的訊息進行即時分析,辨識出影像中的每張面孔,跟記憶中上百張臉比對。依據過去的經驗,你做出了決定。你的念頭在一瞬之間抵達了位於左腦的語言皮質,在那裡合成出你的反應──「親愛的,早安。」這一切都發生在幾個毫秒之間,你的大腦是怎麼辦到的?

竊聽神經元訊號

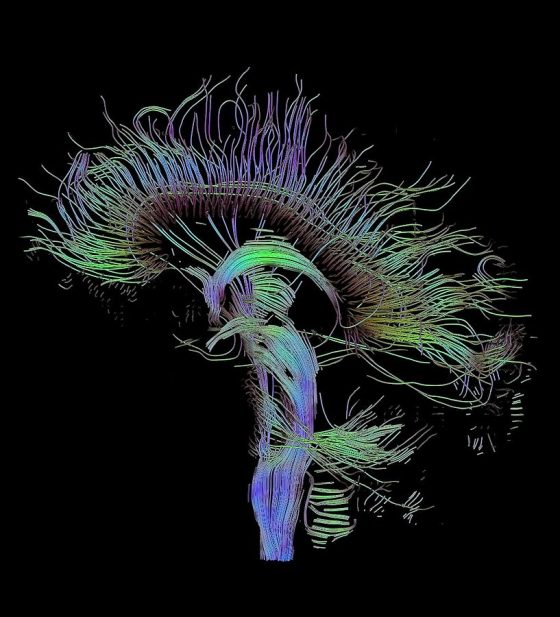

人類的大腦由上千億顆神經細胞組成,每顆神經元的型態不盡相同,可是他們都透過調變細胞膜內外的電位差來傳遞訊號。一個多世紀以前,科學家就已經知道神經細胞的訊號,是以全有(1)或全無(0)的數位方式傳遞,猶如電腦的運作方式。神經細胞的 1,是大小約 0.1 伏特,持續約 0.001 秒的膜電位脈衝,科學家們稱之為「動作電位(action potential)」。

一般認為,大腦神經元所有的溝通跟運算,都是透過動作電位來執行。這也難怪,一百多年來,科學家絞盡腦汁想要記錄神經元的電訊號,就如同特務在電話交換機夾上竊聽器一般,科學家在大腦中插入電極來竊聽神經元的秘密。可是,神經細胞的訊號非常微小,想要竊聽到單一細胞的訊號,電極必須要放在細胞旁邊,甚至要插到細胞裡面才行。然而,大腦像是個超高密度的積體電路,每立方公釐的組織裡擠著數萬個神經元。不夠微小的電極,或是實驗中最細微的震動,都是精密的神經網路最致命的殺手。

這些困難都難不倒鍥而不捨的神經科學家。隨著科技的發展,如頭髮一般細的微電極,超靈敏、低雜訊的放大器,以及穩定的機器手臂陸續發明。這讓科學家能將電極準確插入腦中,並在麻醉或甚至是清醒的大腦裡分離出單一神經元訊號,讓我們一窺大腦運作的秘密。到目前為止至少有十多位諾貝爾獎得主的研究(包括 2014 年生醫獎的 3 位獲獎者),都與神經電訊號的紀錄與分析有關。

然而,即使在科技進步的今天,用微電極記錄腦中的每一個神經細胞,仍然是遙不可及的夢想。因為這代表著要在腦中插入無數的電極,並精準放置在每個細胞旁邊。以目前最先進的電極陣列,在一立方公釐大小的空間裡最多能記到約十多顆神經元,只占總細胞數的千分之一。試想,如果一本書只能隨機讀取千分之一的文字,是要如何瞭解書中的內容呢?這是一直以來困擾科學家的問題──到底要如何大規模記錄每一個神經元所傳遞的訊號呢?

分子探針潛入細胞

如果有一種超小型探測器,小到能輕易的放到細胞裡,量測細胞的訊號並且用無線的方式傳送出來,這樣我們是否有機會大量竊取神經細胞的密碼呢?這聽起來像是天方夜譚,可是 2008 年諾貝爾獎得主錢永健(Roger Yonchien Tsien) 竟然在 20 多年前就想到了辦法。他的實驗室開發出一系列超小型的無線生理訊號探針。令人驚訝無比的是,這些探針竟然比細胞小了 1000 倍以上,而且可以由細胞自行合成,稱之為分子探針(molecular probe)。

生物學家很早以前就知道,細胞其實是複雜無比的微型工廠,無時無刻根據儲存在 DNA 序列中的基因藍圖,製造出細胞生存所需的超小型零件──蛋白質。根據不同 DNA 序列可製造不同的蛋白質,有的幫助細胞運送貨物,有的負責偵測細胞內的生理反應,有的協助細胞產生電訊號。

海洋生物學家下村脩(Osamu Shimomura)發現,海中水母的細胞竟然會製造可發出螢光的蛋白質。換句話說,早在千萬年前,演化的愛迪生就已經發明了超小型的分子燈泡,在黑暗中照亮著大海。錢永健有個充滿野心的想法:既然演化創造了能偵測生理反應的蛋白質,以及可發出螢光的蛋白質,我們是不是能結合這兩種蛋白的功能,把細胞內的生理訊號轉換成螢光的訊號,傳送給在細胞外觀察的科學家?

運用基因工程的技術,以及不斷的嘗試,錢永健的實驗室成功結合不同功能的蛋白質,創造出許多嶄新的螢光分子探針。這包括在 1997 年與宮脇敦史(Atsushi Miyawaki)首度發表的鈣離子螢光探針「變色龍(Cameleon)」。

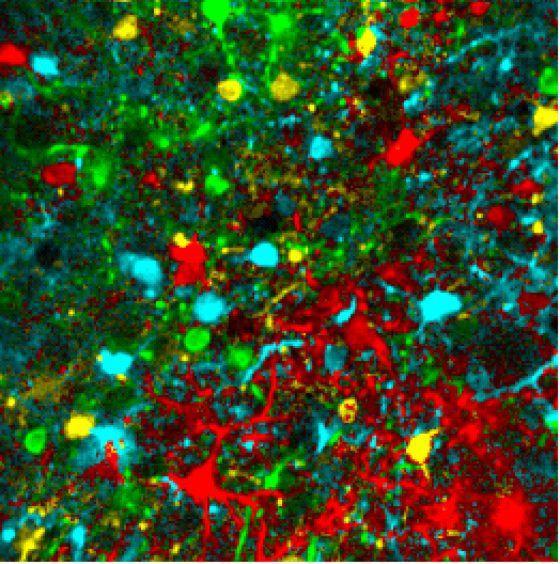

Cameleon 是可由細胞自己合成的蛋白質分子,會根據周遭環境的鈣離子濃度,發出不同亮度的螢光。在細胞質內表現 Cameleon,科學家便可透過觀察細胞發出的螢光強弱,即時地推測細胞內鈣離子濃度的高低。在神經細胞之中,鈣離子濃度與細胞電訊號(即神經動作電位)有非常緊密的關連。每當神經細胞產生動作電位時,細胞內的鈣離子濃度都會有短暫且微小的上升。讀取這些細微的鈣離子濃度變化,將能讓科學家間接推知神經細胞所傳送的電訊號密碼。

超敏感螢光探針

在錢永健的 Cameleon 推出之後,日本的中井淳一(Junichi Nakai),德國的格里斯貝克(Oliver Griesbeck)等人陸續嘗試改良鈣離子螢光探針的敏感度,希望能將神經電訊號透過鈣離子探針轉換成光訊號。我在美國珍利亞研究中心(Janelia Farm Research Campus)進行的博士後研究,也以改良鈣離子螢光探針的敏感度為主題。運用大規模突變與自動化功能篩選,我們的團隊在 2013 年發表了新一代的超敏感鈣離子螢光探針 GCaMP6。GCaMP6 對微小鈣離子訊號的敏感度比過去提高了十倍之多。這讓科學家第一次能夠可靠地在活體動物的腦中偵測到單一細胞、單一個動作電位所產生的螢光訊號。

用光學影像偵測神經訊號有什麼樣的好處呢?首先,非侵入式的螢光造影免除了插入電極造成的傷害。目前最常使用的雙光子顯微鏡技術,運用紅外線脈衝光來激發螢光分子,可穿透數十層的細胞,偵測到大腦皮質深處單一細胞的微弱螢光訊號。其次,光學顯微鏡可以清楚解析細胞的型態與位置,讓我們瞭解所記錄細胞的身份。最重要的,光學方法讓大規模的神經訊號讀取不再是夢想。運用基因轉殖,科學家可在腦中每一顆神經細胞都放入鈣離子偵測蛋白。結合視野較大的鏡頭,可同時記錄數百或數千顆神經細胞。這種紀錄規模是過去運用微電極所無法想像的。

大規模讀取神經訊號

短短幾年間,運用螢光探針大規模讀取神經訊號的技術已被廣泛運用在果蠅、斑馬魚及小鼠等模式生物研究。去(2015)年 12 月,一個日本東京大學的團隊甚至將此技術成功運用在讀取靈長類動物的神經訊號。觀察活體腦中細胞的實驗大都需要在頭部固定的情況下進行,以避免影像的振動。但實驗者仍可透過虛擬實境,研究大腦對外界刺激的反應與編碼。當中野心最大的計畫之一,是由微軟共同創辦者艾倫(PaulAllen)資助 3 億美金的「大腦天文台(Brainobservatory)」計畫,期望用最新科技探索腦內的小宇宙。這個計畫的短期目標是對小鼠視覺皮層的編碼功能做一個徹底的繪測,採用的便是以鈣離子螢光探針進行大規模神經紀錄的方法。

螢光探針的發展讓我們輕易的記錄腦中上千顆神經細胞的訊號,可是全腦的神經細胞還是遠大於這個數量──我們有辦法觀察腦中每一個神經細胞的訊號嗎?

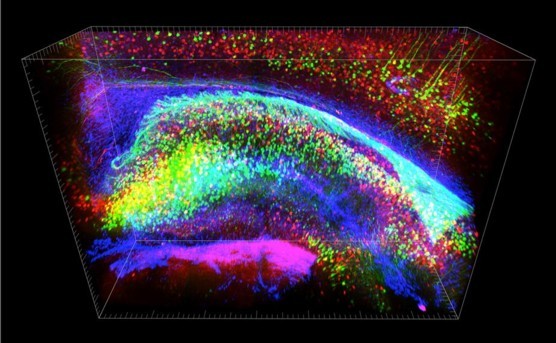

2013 年, 美國阿倫斯(Misha Ahrens)與凱勒(Philipp Keller)的團隊運用鈣離子螢光探針及光片照明顯微術(Light sheet microscopy),在斑馬魚幼魚中成功地達成了這個歷史性的目標。斑馬魚幼魚的皮膚與大腦都接近透明,整個大腦的長寬不到 0.8 mm,厚度不到 0.3 mm,總共約只有 10 萬顆神經細胞。利用轉基因的方式,他們在幼魚腦中每一顆細胞中都植入了鈣離子敏感的螢光蛋白。結合超高速影像系統,他們幾乎可同時觀察腦中所有神經細胞的活性。

- 左側是使用鈣離子螢光探針及光片照明顯微術所觀測到的腦神經細胞

在實驗當中,幼魚被包埋在透明凝膠中無法自由移動。可是透過紀錄控制肌肉的運動神經,實驗者可以推知小魚「希望」往前游,往右轉或是往左轉。運用這種方法,這兩人的團隊解析了幼魚腦中將外界刺激轉換成行為控制訊號的完整迴路。在達成記錄斑馬魚全腦神經細胞的里程碑之後,科學家們正致力發展更新的技術,希望能在哺乳類動物(如小鼠)的腦中上也能夠記錄所有神經細胞。

相較於斑馬魚,小鼠大腦與人腦更為接近。而且許多神經退化與精神方面的異常,都可以在小鼠上進行模擬。如果能在清醒的小鼠腦中全面記錄分析每個細胞的功能,或許我們能夠更進一步找出失憶症、自閉症、憂鬱症或知覺失調症的大腦中,究竟出了什麼樣的問題。

突破活體觀察的障礙

然而,即便是小鼠,同時觀察腦中所有的神經細胞仍是目前無法達到的目標。小鼠的腦比斑馬幼魚的腦大了上千倍,共有約 7000 萬顆細胞。目前用光學技術能夠觀察到的細胞,仍侷限於最表面的大腦皮質。較深的腦區,如掌管記憶的海馬迴與掌管情緒的杏仁核等,仍需透過安裝較為侵入式的內視鏡才可觀察。主要原因是光線通過大腦組織時會產生散射,無法在腦中深處聚焦成清晰的影像。最近雖然有許多實驗室發展出讓腦組織變成透明的方法,如史丹福大學戴瑟若斯(Karl Deisseroth)的 Clarity,與清大江安世院士的 Focus clear 等,可是這些技術都只能用在死去的組織,而無法用在活體的觀察。

目前有許多正在進行中的研究正嘗試著提高活體螢光影像的觀察深度。這包括從天文物理學借來的「適應性光學(adaptive optics)」技術。天文學家在使用地表望遠鏡觀察遠處的星體時,也同樣面臨了光線通過大氣層散射造影像模糊的問題。適應性光學於是利用可任意變形的鏡子,補償不同路徑光線的相位,重新達成聚焦。透過這樣的方式,神經工程學家希望能透視到更深的腦區。

除此之外,還有透過三光子激發、光聲造影等方式來提高影像深度。但這些方法都需要同時發展能配合的分子探針。或許不久的將來,活體光學影像的觀察深度又將有巨大的突破。不論這些技術最終如何發展,可以確定的是,在物理、生物、工程、分子、認知等領域的通力合作之下,腦科學的研究與發現將不斷帶給我們更多驚奇與讚嘆。

本文原刊載於《科學月刊》2016 年 7 月號,由作者授權刊出。

延伸閱讀

- Chen, T-W et al., Ultrasensitive fluorescent proteins for imagingneuronal activity, Nature, Vol. 499(7458): 295-300, 2013.

- Ahrens, M. B. et al., Whole-brain functional imaging at cellularresolution using light-sheet microscopy, Nature Methods, Vol.10: 413-420, 2013.

0GGK0374_痛:牛津非常短講012_立體_300dpi.jpg)