此影片可全螢幕觀賞,如頻寬夠可在放映後點選更高畫素觀看,效果更佳。錄影器材:Panasonic HDC-HS700

弧邊招潮蟹或稱網紋招潮蟹,2011年10月24日在香港米埔濕地拍到弧邊招潮蟹啣泥蓋住泥灘洞口的行為,那是牠要回去休息,將洞口掩蓋免得潮水上漲時灌水進洞,好生聰明。

底下參考資料取自:台灣物種名錄

| Kingdom Animalia 動物界 | |

弧邊招潮蟹(大栱仙;網紋招潮蟹;大小管仔;大螯仙) |

|

原發表於 賴鵬智的野FUN特區

此影片可全螢幕觀賞,如頻寬夠可在放映後點選更高畫素觀看,效果更佳。錄影器材:Panasonic HDC-HS700

弧邊招潮蟹或稱網紋招潮蟹,2011年10月24日在香港米埔濕地拍到弧邊招潮蟹啣泥蓋住泥灘洞口的行為,那是牠要回去休息,將洞口掩蓋免得潮水上漲時灌水進洞,好生聰明。

底下參考資料取自:台灣物種名錄

| Kingdom Animalia 動物界 | |

弧邊招潮蟹(大栱仙;網紋招潮蟹;大小管仔;大螯仙) |

|

原發表於 賴鵬智的野FUN特區

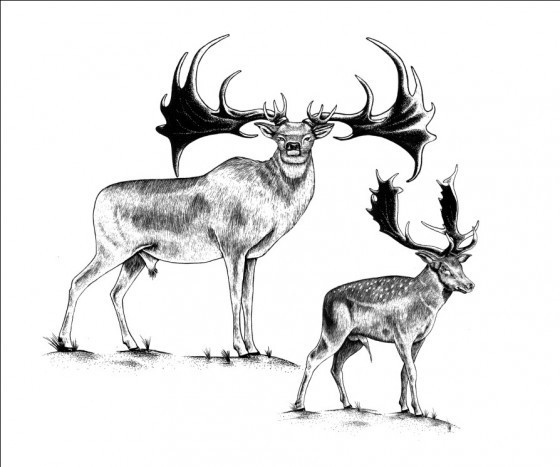

身體部位發育不良,僅是雄性物種付出的其中一種代價而已,武器越大,成本越高。馴鹿的鹿角超過一百五十公分長,重達九公斤,占一隻雄鹿總體重的兩成以上。麋鹿的鹿角將近兩公尺長,重達十八公斤,已滅絕的愛爾蘭麋鹿(Irish elk)中,體型最大的鹿角有四點二公尺寬,重達九十公斤。不過,若以相對體重的比例來看,擁有「最大動物武器」頭銜的並不是麋鹿,不是甲蟲,而是招潮蟹,大螯的重量占公蟹體重的一半。發育中的公蟹,其體內一半的能量和營養都用來長武器。

粗壯的螯和巨型生理構造不僅要費力打造,也要耗費許多能量維持。蟹螯並不僅僅是空洞的裝飾,裡面是有力的肌肉,足以粉碎雄性對手的外骨骼。肌肉組織非常耗能,而且肌肉細胞內的粒線體濃度特別高,它們負責將儲存的養分和氧氣轉化為可用能源。一般都稱粒線體為「細胞發電廠」,在肌肉細胞,它們提供收縮肌肉和開關蟹螯所需的能量。肌肉細胞含有許多粒線體,維持的成本十分高昂,即使處於休息狀態也是。帶有大螯的公招潮蟹,體內肌肉最多,為了要維持肌肉細胞活性,必須大肆燃燒能量。休息中的有螯公蟹,新陳代謝率比雌性(沒有巨螯)幾乎高出百分之二十。揮舞大螯或打鬥時,所消耗的能量又更多。螯越大,消耗能量越高。

帶著一隻巨螯跑步也很耗能。本特.艾倫(Bengt Allen)和傑夫.李維頓(Jeff Levinton)巧妙地設計出一種欺騙招潮蟹的伎倆,讓牠們到氣密箱內的跑步機跑步。招潮蟹跑步時,肌肉會不斷收縮,燃燒氧氣,在氣密箱中釋出二氧化碳。艾倫和李維頓測量每隻招潮蟹在跑步機上跑步時,兩種氣體的濃度變化,從實驗所得出的數據中,他們計算出招潮蟹跑步的新陳代謝量。想像一下,抱著一大包狗餅乾跑步會有多累,就知道螯大雄性跑步時比螯小雄性、或是沒有巨螯的雌性燃燒更多能量也不足為奇。

讓我們對螃蟹公平一點,以適當角度來看待他們,想像你背著和自己體重相當的東西,這正是螯最大的招潮蟹所要面對的(所以,對我來說,等於是手上抱著三包二十三公斤的狗糧,外加一塊煤渣空心磚在跑步)。我只能說,祝你好運!大螯螃蟹燃燒的熱量比小螯的螃蟹多,而且很快就累了,因為身上沉重的負荷,讓牠們的肌耐力大幅降低。

損耗的例子不勝枚舉。母招潮蟹有兩個攝食螯,可以在泥沙間尋找各種食物碎片。這是一種精細但乏味的攝食方式,招潮蟹撿拾食物時得不停地使用攝食螯。公招潮蟹只有一隻攝食螯,另一隻已經特化成戰鬥用的武器。公蟹「主要的」巨螯沒有辦法用來覓食,所以只能用另一隻來覓食。對已經能量短缺的公蟹來說,等於攝食速度慢一半,因此公蟹必須花費更多時間來進食,或用剩下這隻螯加速覓食,以補償不足的能量。

花在覓食的時間越長,表示暴露在天敵眼前的時間越長。張牙舞爪的巨螯公蟹,行動起來有點麻煩、沉重和笨拙——這三項特點組合起來真是危險。幾項針對招潮蟹的田野調查顯示,落入鳥類口中的公招潮蟹不成比例的高。我個人最喜歡引用的一個例子是約翰.克里斯提(John Christy)和他的同僚,包括派翠西亞.拜克威爾(Patricia Backwell)和古賀恆則(Tsunenori Koga)等人的研究。他們調查了巴拿馬太平洋沿岸泥灘地上的畢比氏招潮蟹(Uca beebei)自然族群,發現大尾擬椋鳥會大量捕食這種招潮蟹,而且這些鳥類會使出一古怪的捉螃蟹招數。大尾擬椋鳥在追螃蟹時,經常會使用一種「反轉跨步假動作」(feinting reverse lunge)。牠們不會直接對螃蟹下手,而是瞄準螃蟹側邊,看起來像是擦身而過。一旦牠們擦過螃蟹,就迴旋轉身,出其不意地從對角線上攻擊,往往使螃蟹來不及反應。

採用這種方式的大尾擬椋鳥,捉蟹成功率比直接衝向螃蟹高出兩倍,值得注意的是,採用反轉假動作的鳥,幾乎都是抓到公蟹。公蟹身上那隻巨螯,成為鳥衝刺而下時的首要目標。在這個族群中,公招潮蟹被捕食的數量比例遠高於母蟹。暴露在外的時間越長,遭到捕食的風險就越高,這成了每隻公招潮蟹製造和揮舞武器所要負擔的普遍成本。在招潮蟹族群中,雄性遭到捕食的機率偏高,可歸因於更加顯眼的外型、耐力降低和笨拙的行動,甚至可說掠食者刻意挑選這樣的獵物(公蟹螯中大量的肌肉比母蟹更具營養價值)。

對鹿的研究讓我們看見武器成本的最佳實例。我們無法將鹿塞進小塑膠管,而且牠們的發育過程遠比糞金龜來得長,要用牠們做人工選汰的實驗困難重重。不過還是有其他方法可以研究鹿群中的性擇怎麼作用,而且事實證明相當適合。主要原因是鹿體型大,很顯眼而且容易觀察。鹿的個體也很容易標記與追蹤,在十幾隻雄鹿間追蹤成功的鹿戰士和能夠交配的成熟個體數量,以及成功吸引到的雌鹿個體數量是可行的。此外,雄鹿每年都會掉鹿角,來年重新長出。脫落的鹿角可拿來稱重與測量,甚至還能夠磨碎或燃燒,進而計算武器的熱量消耗狀況和礦物質含量。

長期監測雄鹿個體,可以確定牠們用於覓食、追逐雌鹿和戰鬥等活動所花費的時間。朝牠們發射鎮靜劑後,生物學家約有一小時左右的時間接近雄鹿,測量身高、體重和年齡(從牙齒來判斷),同時計算體外寄生蟲數量,以抽血樣本來估量體內寄生蟲和感染狀況。在繁殖季,也就是發情期前後,分別收集這些資訊,並比較前後數值的差異,可以讓我們看出交配機會對雄鹿而言多麼重要。事實上,發情的雄鹿體重會快速下降,發情期間身體狀況也直線下降。武器、身體耐力還有睪固酮,以及隨之而來的侵略戰,可能會毀掉一隻雄鹿的健康。

在現存生物種中,黇鹿(Dama dama)和馴鹿的鹿角,是最為巨大的。黇鹿原產地在歐亞大陸,以色列考古證據顯示,黇鹿肉是人類重要食物來源,而且早在舊石器時代(一萬九千年前至三千年前)人類就開始食用鹿肉。最遲在公元一世紀時,由羅馬人引進歐洲,傳至英國。如今,最常被研究的一個黇鹿族群,分布在一個相當不尋常的地方,是愛爾蘭都柏林市的城市公園裡。鳳凰公園(Phoenix Park)可不是一般的市區公園,這是歐洲數一數二大的封閉式公園,占地超過七百萬平方公尺,當中有草原、丘陵與森林。當中有林蔭大道和人行道穿林而過,動物偶爾也會亂入人類的野餐,或是參加慢跑和少許遊行活動。此地鹿群,自十七世紀以來就在此地不受干擾地生活,很容易觀察到牠們豐富且具戲劇性的交配行為。

黇鹿的鹿角呈扁平彎曲的巨大掌型,外緣環繞叉狀物,像是手掌上張開的手指。大型鹿角外緣可能長有七十多根分叉,寬度可達二點七四公尺,超過雄鹿自己的身長。在每年九月到十月,有五週時間,發情的雄鹿會揮舞著笨重鹿角,在牠們竭力固守的一小塊地盤上,顯現雄性魅力,咆哮不已。牠們不斷以沙啞聲音叫喊,直到聲嘶力竭,牠們會刨土,在翻起來的每一土塊,灑下充滿睪固酮的尿液,以此來吸引雌鹿,並威嚇前來競爭的雄鹿。

托馬斯.海登(Thomas Hayden)和艾倫.麥克利戈特(Alan McElligott)追蹤這個黇鹿族群超過十五年,在這段期間,鹿群平均數量在三百到七百隻之間擺盪。他們觀察了三百一十八隻雄鹿一生的發情行為以及戰鬥和交配的成功率,記錄贏得戰鬥的個體、成功交配的個體,以及牠們的後代數量。他們還檢視了雄性為求偶所付出的成本:每隻雄鹿將失去多少體重,最後會變得多麼體弱多病,以及是否能夠在冬天來臨之前補足失去的體重。

並非所有的雄性個體表現都相同。事實上,以繁殖成功率而言,絕大多數下場都很悲慘。四分之三的雄鹿在還沒來得及長好武裝前就戰死了,而且高達九成的雄鹿一生之中從來沒有機會能和雌鹿交配。在體型長到足夠大,武裝達到一定等級的雄鹿中,多數都會在地盤捍衛戰中受重傷,並損害身體健康,在此過程中牠們累積了壓力、互撞所留下的傷口、寄生蟲和病原體,但雌鹿通常對牠們拼死維護的地盤不屑一顧。

為了展示地盤與吸引雌性,鹿必須戰鬥,這是一項沒完沒了的任務,在發情期間,雄性平均每兩個小時就要打鬥一次,不分晝夜。多數時間牠們都沒有進食,但不論是向雌性展示,還是與雄性打鬥都非常耗能。最後,雄鹿會在這個時期失去四分之一以上的體重。對一隻普通雄鹿來說,相當於二十七公斤。等到發情期結束,大部分雄鹿又餓又累,身上長滿寄生蟲,還有一堆在戰鬥中受的傷,有擦傷、瘀傷、骨折和砍傷。在冬季來臨之前,受創的雄鹿只剩下短短幾週時間來恢復健康和體重。無法恢復的雄性通常在春天之前就會死去。

榮恩.摩恩(Ron Moen)和約翰.巴斯特(John Pastor)用另一套完全不同的方法來衡量雄性麋鹿所付出的代價。他們將一隻麋鹿個體所吸收的礦物質、碳水化合物、脂質和蛋白質精確量化到毫克,然後將資料送入生化模型中分析,這個複雜模型是以脊椎動物生理學為基礎所建構的,能夠準確計算出一隻雄性要犧牲多少生理需要才能長武器。結果顯示,在整個生長季期間,雄麋鹿初長鹿茸時,每天需要投入總營養攝取量的百分之五十,等到鹿角生長期高峰,需求量更是達到百分之百(身體的基礎代謝率增加一倍)。整個鹿角生長期,能量需求是維持平常身體基礎機能的五倍。

鹿角對蛋白質需求也很高,但研究發現,對麋鹿而言,蛋白質不虞匱乏,雄鹿可以透過大量進食來確保鹿茸生長所需的額外蛋白質。真正的關鍵其實是鈣和磷,兩者都是長骨質的必須材料,並且都不容易從攝食中取得。在麋鹿和馴鹿兩種鹿身上,鈣和磷需求量非常高,牠們不得不從體內其他骨骼「借用」。由於無法從日常飲食中足量攝取,牠們會從骨骼中析出鈣和磷,再分配到鹿角中。這無異是一種赤字開銷,是一種不可持續的透支。在發情期之後,牠們必須趕緊攝食,補充耗盡的骨本,要是沒有補好,下場將會十分淒涼。

總之,鹿角之於雄性,就跟生殖繁衍之於雌性一樣,成本極高:打造和使用鹿角的能量和所需的營養,等同雌鹿生產與哺乳兩隻小鹿到斷奶。長鹿茸時,全身骨質大幅減少,使雄鹿骨骼變得更脆弱,更容易骨折。從本質上來看,長鹿茸會引發季節性的骨質疏鬆症,偏偏這時又是一生中最需要體力的危險時候。對雄鹿來說,在發情期骨質脆化可是再糟糕不過,因為這是測試實力的時機,牠們會一遍又一遍地在無情而殘酷的戰鬥中爭奪優勢和繁殖機會。

在許多大型鹿科動物中,長鹿茸所引發的季節性骨質疏鬆症,使他們在戰鬥中容易受到嚴重傷害。雄麋鹿出現肋骨和肩胛骨骨折的比例甚高。在歐洲馬鹿(red deer)族群中,四分之一的成熟雄鹿會在發情期戰鬥中骨骼斷裂或遭其他傷害,每年有百分之六的雄鹿受到無法復原的永久性傷害。在駝鹿(bull moose)族群中,每年有百分之四的雄性在發情期間因為不斷打架受傷而死,而繁殖期中,有三分之一會因為戰鬥受傷而死去。

摩恩、巴斯特和約瑟夫.科恩(Yosef Cohen)又以非常高明的研究方法做了延伸,他們將這套脊椎動物生理機能模型應用到已滅絕的大角鹿(Megaloceros giganteus)上,即俗稱的愛爾蘭麋鹿。從生物學來看,這些鹿既不是麋鹿,也稱不上是愛爾蘭糜鹿。大角鹿是黇鹿近親,曾經廣泛分布在整個歐洲、北亞和北非,直到約一萬一千年前滅絕為止。只是大多數化石標本都來自愛爾蘭(這就是牠們得到這個綽號的原因),主要是在一萬兩千到一萬一千年前阿勒勒(Allerød)時期的湖水沉積層中發現的。這些體格壯碩的鹿所頂的鹿角是目前已知最大,超越所有物種,在最大雄鹿個體身上,寬度可達三點六七公尺。從化石骨骼可以確定大角鹿的身體尺寸和比例,摩恩、巴斯特和科恩將數值整理好,用來估計生長成本,如何才能長出頭上那對令人難以置信的武器。果不其然,大鹿角造價高昂,比麋鹿和馴鹿所耗費的能量又多出一半,而且每天所需的基礎代謝能量是麋鹿和馴鹿的二點五倍。對鈣和磷需求更大,而季節性骨質疏鬆症可能特別嚴重。

大角鹿消失的時間恰逢地球的「新仙女木期」(Younger Dryas),這時氣候變化劇烈,可能導致鹿群食物品質降低,讓雄鹿更難以補充鈣和磷,使他們長不出大角。在阿勒勒時期,大角鹿住在有高大柳樹和雲杉的森林,那裡長有相對豐富的草。然而,根據花粉記錄,在「新仙女木期」的晚期,因為進入短暫冰河期,氣溫驟降,植物種類組成有了大幅轉變。大角鹿族群棲地相對快速地變成了凍原,能夠食用的草品質大不如前。可能因為食物質量突然下降,營養取得變得更加困難,成本更高,甚至影響到雄鹿補充每年從骨骼挪用掉的鈣與磷。若真是如此,那麼打造雄性武器的高昂成本,可能也是促使這個物種數量縮減乃至滅絕的一大因素。

最終,只有最大的、適應力最強的以及武裝最完備的雄性會在這場繁殖競爭中勝出。在鳳凰公園的黇鹿群中,十隻雄鹿只有一隻有機會交配,而且多數交配機會(百分之七十三)都被百分之三的雄鹿壟斷。九成以上的雄鹿都失敗,只有極少數成功,就是因為這樣極端的成功繁殖率,才會產生強大的性擇,而且,都偏向體格好、耐力強和具備大型武器的個體。對最健壯的雄性而言,投資在武器上的一切,都因為有機會繁衍後代而有了回報,足以抵消所有代價。但對其他雄性動物來說,投資終極裝備的成本確實所費不貲。

施習德教授指出,麗彩招潮為1858年由美國學者史蒂波生(Stimpson)在香港所發表的新物種,之後一直被認為與粗腿招潮為同種,因此屬於無效種。直至今年,研究團隊經由各地的標本採集,以及形態、體色、DNA的比對,證實麗彩招潮與粗腿招潮並不相同,因而確認其為有效種。

麗彩招潮產於台灣、中國東南沿岸(含海南島)、香港、越南一帶,屬於大陸性的物種,與偏大洋島嶼性的粗腿招潮,在生物地理分布上有明顯的區隔。但在台灣西南岸、澎湖與東沙島,兩個物種則是混雜棲息,再加上外形相似,因此常被誤認為同種。

施習德教授表示,麗彩招潮與粗腿招潮的區別,在於前者的背甲前側緣明顯,且彎向背側緣;眼柄帶紅色;背甲多為藍底,有黑色橫帶,部分雌蟹前背甲為橘紅色。

目前棲息於台灣的12種招潮蟹,分別為粗腿招潮、糾結招潮、乳白招潮、弧邊招潮、四角招潮、三角招潮、北方招潮、屠氏招潮、窄招潮、台灣招潮、賈瑟琳招潮與麗彩招潮。

施習德教授為台灣生物多樣性研究領域重要學者之一,投入招潮蟹研究已近30年,2010年曾發表新物種賈瑟琳招潮,成為首位發現新種招潮蟹的東方學者,累計所發表的新物種數高達20種,包含甲殼類(蝦蟹)11種、蚯蚓類9種。

麗彩招潮蟹小檔案:

國立中興大學新聞稿 (2012/10/3)

2009 拍攝於台中高美濕地,由東海大學學生陳易偉、曾廣瑜、王淳宇拍攝製作。參與行政院主辦Hot 科學短片競賽,獲得佳獎。希望藉由淺顯易懂的短片呈現方式,發起人們的環境保育意識。共同為生態環境進一份心力。

短片獲作者同意,刊載於PanSci

相關報導:

【蘋果日報】大學生拍生態片 樂抱三獎(2010年03月16日)鄭敏玲╱台中報導

東海大學生物科學系大四學生賴柔潔、王淳宇、許智皓、陳易偉、曾廣瑜參加國科會二○○九年「HOT!科學短片競賽」,參賽的三部影片獲得一個第三名及兩個佳作,是獲獎最多的大專院校團隊,拍攝期間飽受熬夜、蚊蟲叮咬之苦,也曾險些因漲潮受困,但學生們不以為苦,希望透過影片呼籲民眾更重視生態保育。

徹夜蹲池邊

賴柔潔與許智皓合拍《艾氏樹蛙的一生》與《青蛙王國─蓮花池》獲第三名及佳作,賴柔潔說:「為了拍出青蛙最活潑的生態,拍攝的七個晚上徹夜蹲在池塘邊或水溝中守侯,且過程中幾乎要保持不動,連蛇經過也要視若無睹!」許智皓則說,兩片雖然都只有五分鐘,卻花了八天七夜拍攝、十多天剪輯配樂及渾身被蚊蟲叮咬的代價,但拿下佳績「很值得!」

王淳宇、陳易偉、曾廣瑜花兩天在高美濕地拍《高美的居民─螃蟹》獲佳作。王淳宇說,他們抱著錄影機趴在濕地上一整晚,全身沾滿泥巴。

陳易偉說:「拍到忘了漲潮,差點回不來了!超驚險的!」曾廣瑜則表示,濕地上垃圾成堆還有死雞,「真的希望透過影片呼籲大家隨時愛自然、保護地球!」