文/葉致微|曾經只為學測唸物理,現在卻為瞭解物理學家發憤自習;把粒子物理當文化觀察,以社會學理解知識的生產與傳播。現就讀於英國愛丁堡大學。

2013 年是物理學界風光的一年,位於瑞士日內瓦的歐洲核子研究組織(CERN)正式對外宣布,實驗物理學家在大型強子對撞機(Large Hadron Collider, LHC)的實驗中,發現了希格斯粒子。別稱「上帝粒子」的「希格斯粒子(Higgs boson)」,在主流的粒子物理理論「標準模型(Standard Model)」中,扮演著關鍵角色:它負責給予基本粒子(fundamental particles)質量。自 1964 年被希格斯(Peter Higgs)與恩格勒(François Englert)等數名理論物理學家提為假說後,物理學界便殷殷期盼著高能物理實驗能夠證實此粒子的存在及作用。50 年後,期待成真,高齡 84 歲的希格斯與高齡 81 歲的恩格勒,也於同年獲頒諾貝爾物理學獎。大型強子對撞機因此得以順利閉關升級,兩年之後,撞擊能量翻倍成長,來到 13 TeV(13×1012 電子伏特),新任務是在 2020 年之前,更瞭解希格斯粒子的運作機制,以及探索任何超越標準模型、超越對稱性的物理發現。

希格斯粒子的發現引發了媒體爭相報導,一時間成為科學新聞的熱門話題。為了模擬宇宙大霹靂爆炸瞬間的高能量撞擊,建造號稱人類史上最大型實驗儀器的大型強子對撞機,必須鑿開深 175 公尺,長 27 公里的地底隧道,期間耗費無數時間、金錢、人力。因此,自 21 世紀初開始建造後,即成為媒體及社會大眾關注的焦點。在對撞機正式運轉之前,媒體論述關注於對撞機的實驗風險,擔憂如此高能量的軌道撞擊,恐在地球表面引發類似黑洞的效應:以龐大的引力吞噬地球上的物質。歐洲核子研究組織認真看待媒體及社會大眾對對撞機的觀感,所以,為排除此風險疑慮,成立了一個由獨立科學家組成的安全評估小組,監督對撞機的實驗安全性。2008 年之後,對撞機開始運轉,全球金融海嘯卻延燒各國經濟;緊縮的資源,使得歐洲對純科學、探索未知的資助,在媒體及輿論的關注下,備受爭議,歐洲核子研究組織甚至面臨預算被刪減。於是,延續著十餘年來社會對歐洲核子研究組織、大型強子對撞機的關注、猜疑,希格斯粒子的發現,不僅對物理學家意義非凡,對媒體、公眾來說,也終於有線索可以嘗試理解高能粒子物理的研究貢獻與價值。

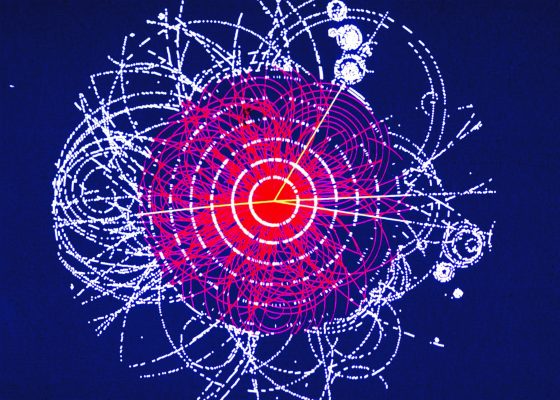

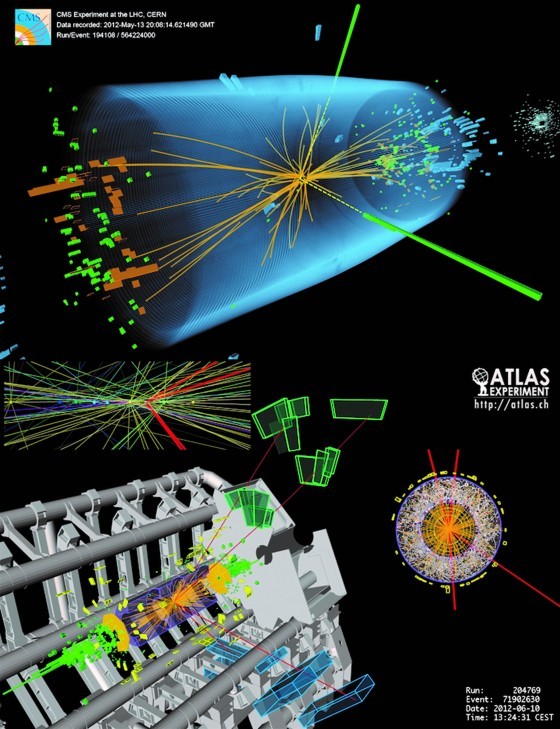

在媒體報導希格斯粒子的熱潮中,除了文字說明之外,一批色彩豔麗、線條清晰的數位影像被大量使用(例如首圖及下圖);它們像是照片,似乎捕捉了希格斯粒子在對撞機內被發現的瞬間。然而,我們真的能夠以肉眼見證比原子還小的粒子嗎?如果答案是否定的話,這些數位影像呈現出了什麼樣的事實?身為一個觀看者,這些問題縈繞在我心中,久久不去。

希格斯教授獲頒諾貝爾物理學獎的當下,我恰巧在他任教的學校:英國愛丁堡大學,開始了科技與社會研究(Science and Technology Studies)的學業。著迷於科學溝通的我,參與了多場於愛丁堡(蘇格蘭首都)及倫敦(英格蘭首都)舉行,向社會大眾溝通希格斯粒子的推廣活動。因此,在一場位於蘇格蘭國立博物館舉行的科學講座,我旁聽到一段非常有趣,與這些數位影像有關的,物理學家與社會大眾的對話:

“請問,在這些影像當中,希格斯粒子在哪裡?”──社會大眾

“其實,影像裡並沒有希格斯粒子,我們只能看見它的行經軌跡。” ──物理學家

這段對話間接回答了縈繞在我心中的疑問:我們的確無法以肉眼見證希格斯粒子的存在。但是,在圖文並茂的媒體報導、溝通推廣情境之中,觀眾似乎以為他們能夠透過影像看到希格斯粒子;不過,溝通者卻明知事實並非如此。那麼,這些影像究竟意圖呈現什麼?我想要瞭解科學溝通者使用這些影像的用意。

我訪問了上述對話中的物理學家安潔莉卡(化名)。安潔莉卡曾是希格斯的學生,目前在愛丁堡大學物理系任教,同時也參與了大型強子對撞機的實驗。因此,她十分瞭解希格斯粒子研究,也有豐富的公眾溝通、科普教育經驗。她告訴我,這些影像是在實驗結束,以實驗數據重建而出的模型。她在蘇格蘭國立博物館的講座所使用的影像,由和她一起在對撞機進行實驗研究的博士班學生設計。歐洲核子研究組織自行開發了一套數位影像製作軟體,提供給成員使用,當有人需要圖像輔助說明,特別是在公眾場合解釋希格斯粒子研究時,這些學生便將對撞機所記錄下來的實驗數據輸入影像製作軟體,篩選出畫面最清晰、線條最乾淨的資料視覺化(data visualization)結果,再輔以更生動的 3D 圖像設計、更鮮豔的色彩配置,完成一張張美觀的數位影像。這些影像在對外流通之前,需要經過內部審核;它們要被上傳到組織內的共同檔案空間,沒有成員提出任何疑慮或異議之後,才能開放使用。也就是說,這些影像並不是物理學家們拿來觀察、分析、判斷希格斯粒子是否存在的第一手實驗證據;它們是為了方便展示實驗結果,促進溝通而被創造出來的影像。

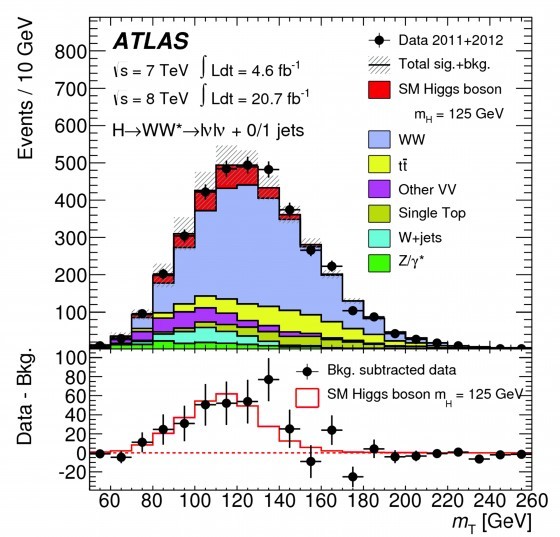

對於粒子物理學家來說,沒有人能夠親眼目睹希格斯粒子。粒子物理以量子力學為理論基礎;理論上來說,粒子具有波動性,會隨著時間移動,並產生能量與質量的轉換,所以,希格斯粒子並非具有固定形狀、位置的物質。負責給予基本粒子質量的希格斯粒子,其實是希格斯場的擾動(像是水面上的漣漪),一旦測量到擾動,便能證實希格斯場的存在。另外,對測量方法而言,對撞機每秒製造出 6 億次撞擊,裡頭的粒子以近乎光速的速度前進,撞擊後又以不到 10-22 秒的時間衰變。實驗物理學家根本來不及看到,更無法捕捉希格斯粒子,只能設計最先進的探測器,記錄衰變瞬間對撞機內的物理現象,並將之數位化。隨後,再根據衰變數據,例如:各種粒子的軌跡、動量和能量等性質,分析是否有符合理論預測的希格斯粒子衰變,間接證實希格斯粒子的存在。因此,發現希格斯粒子的過程,跟視覺上的觀察毫無直接關係,而是一連串的數據演繹;統計圖表(例如下圖),反而是粒子物理學家在社群內部經常使用的影像,它們所代表的特定數據,正好符合希格斯粒子及其衰變的物理性質。也就是說,物理學家們,其實是透過數據,「看」見了希格斯粒子。

然而,縱使安潔莉卡知道希格斯粒子無法由肉眼觀察,她仍然認為那些實驗完畢之後才設計出來的影像,對一般觀眾來說,就好比相片,逼真地呈現出希格斯粒子在對撞機裡被撞擊而出的模樣。這也是為什麼,影像中並不會顯露出實驗數據(頂多保留實驗發生時間),因為唯有如此,畫面才會像是一張張捕捉瞬間的相片,讓觀者產生身歷其境的感受。科學史學家謝平與夏佛在 1985 年出版的《利維坦與空氣泵浦》一書中,論述過「親眼見證」實驗的操作成功,對於科學能取信於人,並廣為散播,有著關鍵的作用。所以,我認為這些如相片般的生動影像,也有「親眼見證」的功能;由於親眼目睹大型強子對撞機的實驗過程,以及希格斯粒子的存在,是一件理論、實務上皆不可能的任務,因此,為了在媒體、社會大眾之間,製造「虛擬的親眼見證」的效果,粒子物理學家們運用了想像力、創造力,以及藝術天分,「具象化」了希格斯粒子的存在;而觀眾,在科學溝通、教育推廣的情境之中,除了以理智瞭解希格斯粒子的意義,更以感官、想像,去體會希格斯粒子的存在。

歐洲核子研究組織所創造出來的這些數位影像,大量的出現在科學公眾溝通的情境之中:電視、網路、報章雜誌、博物館、科學節等等。歐洲核子研究組織甚至號召藝術家,以這些影像為靈感創作,串聯出蝴蝶效應一般的親眼見證、集體共感。這種影像與觀者的互動關係,與我們的刻板印象,認為科學是理性、邏輯的;科學影像是客觀、真實的,有所不同。科學傳播的過程,在這個案例之中,是理性與感性、邏輯與美感的緊密交織。換句話說,縱使希格斯粒子並不具備可供肉眼觀察的性質,實體影像依然扮演著溝通橋樑的角色,將物理學家抽象的知識追尋「翻譯」成生動的獵捕、發現瞬間,提供社會大眾一個具象的學習媒介,領略科學的博大精深。然而,觀看者若是能反思溝通情境中,「轉譯之必須」所帶來的「失真之可能」,也許當前大舉「有圖有真相」的影像溝通文化,可以受到更多的懷疑與檢視。下次,在看到科學影像時,不妨大膽提問影像和真相、溝通者和接收者之間的交互關係究竟是什麼。

本文選自《科學月刊》2016 年 4 月號

延伸閱讀:

什麼?!你還不知道《科學月刊》,我們46歲囉!

入不惑之年還是可以當個科青