導航:在腦內與外界

在九○年代初,國內有一件事越來越顯著,即,有許多道路交通事故是由不熟悉環境的駕駛所導致的:他們開得太慢,妨礙了交通流量,還無預警地突然剎車,而引發許多行車事故。地理課顯然失效,因為許多人都讀不懂地圖了。他們一到陌生的城市便駕駛得很不安心,因而對自己和他人形成危害。於是交通部、文化部和汽車業的代表們便研討起可行的解決辦法。到了兩千年,美國國防部對全球衛星導航技術的改善,促使所有的新型汽車全面採用數位導航系統。從二○○一年開始,導航系統便跟安全氣囊一樣將成為強制規定。其思考邏輯很簡單:要是大家都在車上設置一個有著地圖資料的螢幕,就可以再度學習辨認方向,因為有一名最佳數位導遊可以使用:汽車導航系統。於是,不熟悉路線的情況就不會再發生了。

現在你當然會注意到事情不太對勁:雖然確實有越來越多由不熟悉路線的駕駛所造成的市內交通事故,而兩千年美國國防部也確實達成導航系統衛星放送精確定位的訊息,但車內數位導航系統的強制規定卻一直沒有出現。系統是被採用了(以自願方式),如今也有許多人在車上使用這種儀器;但要是以為人們因此學會更好的導航,那就大錯特錯了。完全相反!在車內設置衛星導航系統的人,是被導航而不再是自己導航:他本身定向、定位的能力減弱了。

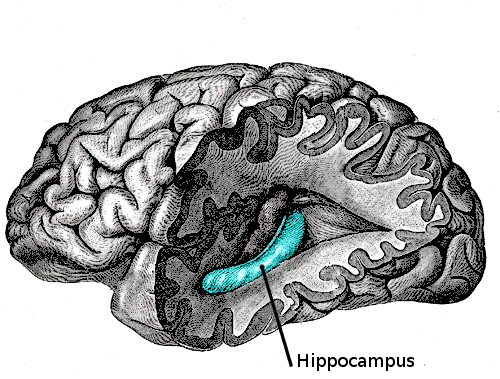

這種能力根源於腦內相當特定的部位,海馬體(hippocampus)。海馬體中有主司特定位置的細胞,因為細胞會學習這些位置。大家可以察看這種學習過程,也就是察看尚未譯解任何位置的細胞,如何變成所謂的位置細胞。憑藉這種細胞的活動,甚至還可以指示出某隻實驗動物當時的位置。藉由細電極讀取動物腦內的訊息,便是最終做了動物本身要做的事情。目前我們可以藉由這種研究,來詳加了解人腦是怎樣達成空間定位的。

從上個世紀末我們就知道,必須熟悉陌生地域的人是憑藉海馬體來實現的。實驗證實,在迷宮中找出路的受試者,其海馬體有活化的跡象。兩年之後,研究人員發現,倫敦司機的海馬體比實驗中控制組的人來得大。要是考慮到必須熟悉大約兩萬五千條街道以及上千個地方和名勝,才能在倫敦當司機的話,這個實驗結果就不令人驚訝了。這種知識需要經過大約三、四年才能獲得。他必須接受一連串的考試,等到全部通過之後才能拿到執照。這種作法在世界上是獨一無二的,對乘客當然有很大好處:司機對路線瞭若指掌。

在腦內的學習

正因為倫敦司機學會好好認識自己的城市,所以在他們腦中所達成的這種記憶過程特別容易研究。腦部在學習時所發生的情況會變得顯著,而且可以顯示出倫敦司機所經歷的年數在自己海馬體的容積上所產生的影響:倫敦司機在街道上歷練越多年,這塊負責導航的腦區也就越大。所以記住許多地方的人,所儲存的腦區就會成長。

這條法則不僅適用於特定地方、甚至英國首都的計程車業,也相當具普適性。學習雜耍的人,在負責處理視覺動作腦區的容積可測量到有所增加。同樣地,在比較其學習過程時,音樂家也比對照的受試者更傑出。學習演奏小提琴或吉他的人,負責左手手指腦區的容積會變大。管弦樂手一般都有較大的聽覺腦區,這甚至依他們在管絃樂團中的演奏位置而有所分別。醫科學生必須為了所謂國家考試而記住很多事實:人的記憶力很少受到這樣的考驗,而且實驗證實,這種對許多事實的緊湊記憶會對海馬體容積發生影響。實驗結果也顯示,在學習過程之後所擴大的容積會繼續維持。

如果想要對長期過程的原因和影響表示看法,就不能迴避縱向追蹤研究:必須測量某種大小,例如海馬體在特定較長的經歷期間之前和之後的容積。如果在某些接受特定訓練者,以及未接受特定訓練者之間作比較時發現相當的變化,這些變化就很有可能是由這項訓練所導致的。這種研究已經做過。除了剛才提到的醫科學生之外,更有另一項關於倫敦計程車司機(怎會是別的呢?)的新研究。

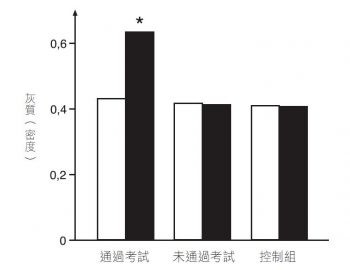

倫敦的神經科學家探究了七十九名男性計程車司機,在訓練前和訓練後三、四年海馬體的成長;同時也對控制組的三十一名男性受試者進行測試。在訓練結束時,七十九位初學者當中,有三十九名通過考試而成為有執照的計程車司機。所以這裡可以比較三個組別海馬體的成長:一組是學成的,一組是經過嘗試但失敗的,第三組則是沒有經歷過這種學習過程的控制組。各組在年齡、學歷、智力以及數個月的訓練時間方面,並沒有顯著差異,但在每周訓練時間方面卻是有的。通過考試者的平均訓練時數達到三十四.五小時,而沒有通過考試者則只有十六.七小時。正如圖1.7所清楚顯示,通過執照考試的計程車司機們,海馬體的灰質(也就是神經細胞)有顯著的增加(唯獨他們才有!)。

現在可以推論,即,他們是以司機身分來移動的,而導致海馬體成長的就是這種持續移動的印象。由於神經科學一連串的發現實際上把自行移動跟海馬體的活動聯繫起來,所以這種解釋沒有從一開始就被排除。要證明倫敦計程車司機海馬體變大,確實跟數年來在英國首都所獲得的導航超常能力有關,他們的腦就不應該拿來跟正常的控制組成員做比較,而是應該跟相當特別的控制組,倫敦的巴士司機做比較。這些人在交通時間跟計程車司機一樣地移動,另一方面他們卻只行駛特定的路線,而不需要特別的地方認知。除了幾年的導航訓練,其他的前提條件則相等。倫敦的腦科學研究者於是研究了十八名有照的倫敦計程車司機和十七名倫敦巴士司機,兩組在年齡、學歷、駕駛經驗和智力方面都沒有顯示任何組別差異。然而,結果只有計程車司機顯示出海馬體增大。

雖然海馬體是腦部相當微小的構造,對於全腦的運作卻相當重要。海馬體不僅儲存了互相連結的(實際)地方認知,也在腦皮質儲存了位置(「地址」),在這裡給特定的性質或特徵編碼。而兩者的連接便形成了所謂的事件(「昨天兩點半左右,我在廚房把綠茶杯掉在地板上而粉碎。」)。腦皮質透過緩慢學習而形成由許多模組所組成的特徵地圖,而海馬體卻是不斷將事物結合起來,從我們腦皮質的多種激奮中形成事件、體驗和長期的記憶內容。

很久以前就有人推測,海馬體中不斷受到重度負荷的神經細胞,會在額外的負擔(例如壓力)之下遭受衰亡的威脅。所以壓力不僅會提升高血壓、心肌梗塞、胃潰瘍、賀爾蒙問題(成長和性的障礙)、肌肉萎縮(藉由分解蛋白質來儲備能量),以及免疫系統減弱(傳染病和癌症的增加)的風險,也會導致腦中神經細胞的衰亡。

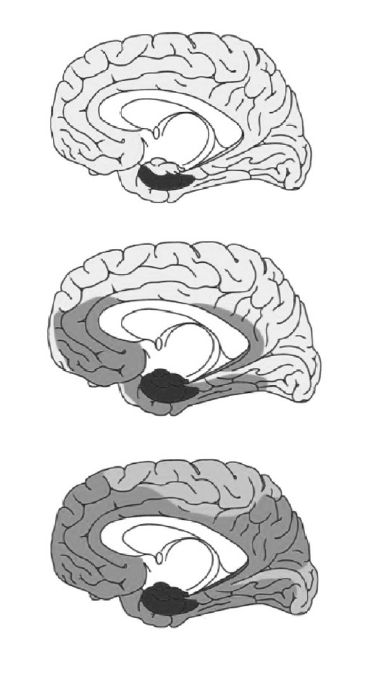

先前法蘭克福解剖學家布拉克(Heiko Braak)的研究,便證實阿茲海默症根源於海馬體的區塊,且隨後會沿著與腦皮質其他腦區的許多連結而擴散(參閱圖1.10)。