- 作者 / 劉育志 醫師

- 受訪者 / 劉嘉仁 醫師

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《精準醫療突破治療瓶頸,控制多發性骨髓瘤,血癌專家圖文解說》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

「免啦!免啦!」七十多歲的老太太擺擺手說,「醫生,我不要治療啦!」

因為骨頭痠痛而就診的老太太,萬萬沒想到最後的診斷竟然是血癌。一聽到血癌,老太太便聯想到打針、住院、化學治療,於是搖頭拒絕。

「你先不用擔心,」醫師仔細地解釋,「你的病名叫做多發性骨髓瘤,目前大多可以使用標靶藥物治療,只要狀況穩定,就不太需要住院。」

聽完醫師的說明,老太太才鬆了口氣,願意接受治療。臺北榮民總醫院血液科劉嘉仁醫師分享,「老太太接受標靶藥物治療,合併一些免疫調節藥物及類固醇,讓多發性骨髓瘤得到很好的控制,到現在還是規則的回門診追蹤、治療,狀況相當穩定。」

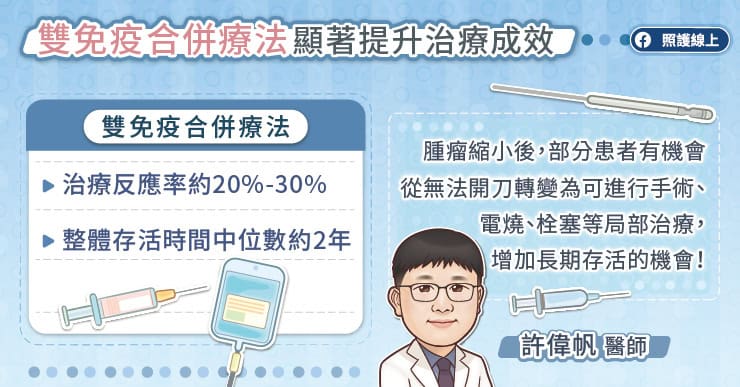

過去只有傳統化學治療的時代,治療選擇有限,多發性骨髓瘤患者的平均存活大概只有兩年左右,劉嘉仁醫師指出,目前已經有多種標靶治療藥物,可以從第一線、第二線、第三線、第四線、使用到第五線,都不須使用傳統的化學治療。許多病人的存活都已經到達五年以上,甚至有部分患者能夠達到完全緩解!

源自白血球的癌症—多發性骨髓瘤

在台灣,「多發性骨髓瘤」與「淋巴瘤」、「白血病」並列為三大血癌。多發性骨髓瘤是第三常見的血癌,過去每年台灣大概會新增三百至四百位患者,劉嘉仁醫師提醒,隨著發生率的增加以及診斷的進步,現在每年大約新診斷七百位病人。

多發性骨髓瘤的成因是漿細胞的變異。漿細胞是一種負責製造抗體的白血球,因為基因突變導致漿細胞不正常生長並製造不正常的抗體,就會導致多發性骨髓瘤。最常見的危險因子是年紀大,接觸化療物質或輻射等。

多發性骨髓瘤比較好發在老年人,男性會比女性的發生率稍微高一些。劉嘉仁醫師說,過去認為多發性骨髓瘤是一個嚴重不可治癒的疾病,病人存活時間約 2 年;但隨著標靶藥物的發明及治療的進步,現在許多病人存活可達 5 年以上。

被稱為「螃蟹病」的多發性骨髓瘤

多發性骨髓瘤的常見症狀被形容為「螃蟹(CRAB)病」,因為 CRAB 這四個英文字母分別代表了多發性骨髓瘤的四大症狀。

- C:代表高血鈣(hyperCalcemia),患者會伴隨著噁心、嘔吐、吃不下、脫水、口渴、便秘、腹痛、全身無力或意識昏迷等症狀。

- R:代表腎衰竭(Renal failure),患者會因為腎功能不佳而出現水腫、疲倦、沒胃口、蛋白尿、電解質失衡等症狀,嚴重的病人甚至誘發心律不整或需要洗腎治療。

- A:代表貧血(Anemia),可能會有頭暈、疲倦、全身無力,嚴重時走路會喘或呼吸上氣不接下氣。

- B:代表骨頭痛(Bone pain),當骨頭被多發性骨髓瘤侵蝕,會造成骨頭痠痛,其中最常見的是下背痛,嚴重者甚至會導致病理性骨折或神經壓迫。

此外,有些病人會有體重減輕、手腳發麻及反覆感染等症狀。

「由於症狀多變,病人經常會因為不同的症狀而在不同的科別就診,最後才發現是多發性骨髓瘤,」劉嘉仁醫師解釋:「有些患者因為下背痛去到骨科,經過檢查才意外發現病因不單純;或是因為腎臟功能變差,到腎臟科求診後才發現多發性骨髓瘤。」

多發性骨髓瘤的精準醫療

當患者出現症狀,醫師懷疑可能與多發性骨髓瘤有關時,最初步的檢查是抽血檢驗免疫球蛋白的比例,進一步可以做血液及尿液的免疫電泳檢查。劉嘉仁醫師提醒,「確定診斷時,仍需要做骨髓切片以及全身影像檢查。」

多發性骨髓瘤的治療已進入精準醫療的時代,可以運用多種標靶藥物合併免疫調節劑及類固醇治療。劉嘉仁醫師表示,目前大部分藥物已納入健保給付,只要依健保的規範及順序使用,可大大減輕病人的負擔。

在患者體能狀況許可時,骨髓幹細胞移植可以讓疾病治療地更徹底、提高治癒率,並延長存活期。若患者年紀在七十五歲以下,體能狀況不錯,都可以考慮作幹細胞移植。

「我們會先做一個誘導治療,利用標靶藥物治療合併免疫調節劑以及類固醇,讓病人得到疾病的緩解,待疾病緩解之後,再進行骨髓幹細胞移植。」劉嘉仁醫師表示:「如果能將指數降低 90% 以上,骨髓移植可以達到很好的效果。」因此,在進行幹細胞移植前,需用化學藥物將骨髓中的骨髓瘤細胞清空,再進行骨髓幹細胞的輸注。

多發性骨髓瘤復發時該怎麼辦?

「過去一直認為多發性骨髓瘤算是比較不可治癒的疾病,因為多發性骨髓瘤容易復發,且每次有效治療的時間會遞減。」劉嘉仁醫師分析:「但是隨著標靶藥物的進展,以及很多新藥的發明,多發性骨髓瘤的治療成效已大幅提升。」

當病人在第一線治療後復發,醫師會選擇第二線標靶藥物,搭配不同的免疫調節劑作為新的組合治療。劉嘉仁醫師說,後續還有第三線、第四線、第五線標靶藥物,許多患者的存活已可達到五年以上,幾乎都不會用到化學治療藥物。目前認為多發性骨髓瘤比較像是慢性病,是需要長期治療的癌症。

劉嘉仁醫師說,「多發性骨髓瘤的患者年齡較高,常常會因為害怕副作用而拒絕治療,但是現在的治療以標靶藥物為主,副作用較少,也不太需要住院,便能得到良好的控制,幫助病人維持高品質的生活。」

貼心小提醒

多發性骨髓瘤是漿細胞變異所產生的疾病,常會造成頭暈、疲倦、貧血、水腫、骨頭痠痛等症狀。劉嘉仁醫師叮嚀,如果有相關症狀,可能不是單純的老化,應盡快就醫檢查,把握治療時機。

過去認為多發性骨髓瘤是個嚴重不可治癒的疾病,但是隨著標靶藥物的進展,目前已可利用不同的治療組合把疾病控制穩定,幫助患者改善症狀並且兼顧生活品質!

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《精準醫療突破治療瓶頸,控制多發性骨髓瘤,血癌專家圖文解說》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接