講到高生物多樣性的生態系,想必許多人會想到熱帶雨林。不過,要找物種繁多的生態系,其實不用大老遠到雨林,只要看看你的腸道就行了,腸道環境內也有著由眾多腸道微生物所構成的複雜生態系。說到腸道微生物,最為大眾所知的就是腸內菌了,不過既然是生態系,那就一定有腸內菌的天敵。

近期發表在 Nature Microbiology 上的研究就指出,除了腸內菌,我們的腸道還有大量專門感染細菌的病毒 – 噬菌體的存在,而且這些噬菌體大部分都是新品種(Nayfach et al., 2021)。

腸道微生物群

人體的腸道居住著眾多微生物,其中包括細菌、真菌和病毒。這些微生物的種類和數量都非常龐大,單看細菌,腸道內的細菌種類就多達上千種,其細胞總數可達100億。這群數量龐大且種類繁多的微生物,在我們的腸道內構建出極其複雜的生態系統,而這個生態系統也與我們的健康息息相關(Nayfach et al., 20201)。

最初人們以為腸道微生物的功能,只是協助消化食物。不過近來發現,腸道微生物對人體可謂影響深遠,從免疫、消化到神經等,都會受到腸道微生物的影響。在免疫的部分,腸道中的益生菌在抑制壞菌生長的同時,也會分泌細胞因子,協助免疫細胞辨識並消滅壞菌;消化的部分,腸內菌不僅可以製造一些人體所需的維生素,同時也能協助代謝一些我們無法消化的物質;神經方面的影響就更有趣了,我們的大腦與腸道是密切聯繫的,而這個聯繫被稱為「腸腦軸」。近來發現,腸內菌可以透過交感神經與大腦溝通,進而影響到人的行為與情緒4。總之,隨著對腸內菌的研究越多,人們就越發現牠們對人體健康是如此的重要。

目前科學家對腸道微生物中的「細菌」研究最多,但正如前文所述,腸道是個複雜的生態系統,裡面可不只有細菌。事實上,我們的腸道內也有大量的病毒棲息著,而這些病毒也可能與我們的健康息息相關。因此,近期發表在 Nature Microbiology 上的研究就使用總體基因體學[註1],對腸內病毒群進行大規模的定序分析,期望更了解這些在我們體內的陌生「鄰居」們(Lynch et al., 2016)。

除了細菌,腸道內也充滿著的病毒

研究團隊首先從總體基因體學的公開資料庫中,選擇了 11,810 筆人類糞便樣本的定序結果,這些資料分別來自 61 個不同的研究,其中的樣本包含了 24 個不同國家的人,而受試者包含了多種年齡、生活模式和疾病狀態。

對這些總體基因體學的數據進行初步分析後,研究人員從中找出了 189,680 個與病毒相關的基因組,進一步分析顯示這些基因組涉及 54,118 種病毒。在與所有的病毒數據庫比對後,他們發現這其中 92% 的病毒是新種,而這些病毒能編碼出超過 45 萬種不同的蛋白質。

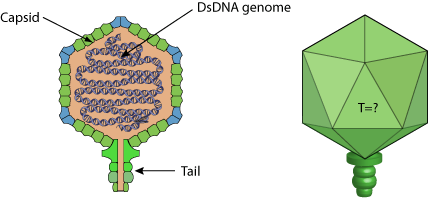

另外研究人員也發現,這 5 萬多種病毒中,超過 75% 都是噬菌體,而這與先前不少人類腸道總體基因體學的研究結果吻合。不過這個結果倒沒有讓研究團隊太意外,畢竟噬菌體是專門感染細菌的病毒,做為細菌的天敵,出現在有大量細菌生活的的腸道生態系統中,實屬正常。

在知道大部分的病毒為噬菌體後,研究團隊接著想了解這些噬菌體的主要獵物是哪些細菌?而他們分析的方法,是通過比較細菌體內的 CRISPR 序列和噬菌體的 DNA 序列。

細菌的免疫機制:CRISPER 序列

CRISPR 是細菌的免疫機制,可記住曾經來犯的噬菌體。當噬菌體入侵細菌後,會將自己的 DNA 注入到細菌中,並佔用細菌的生化工廠來大量複製自己。而當複製完成後,有些兇狠的噬菌體還會使細菌破裂,讓自己能快速散播出去!

不過有些細菌在僥倖存活後,會挑選一段噬菌體的 DNA 序列,並將該序列插到自己的 CRISPR 序列中,以此將這個噬菌體的特徵記錄下來。當該噬菌體再來犯時,細菌就能依靠CRISPR序列快速認出並破壞噬菌體的 DNA ,提高自身的存活率。

延伸閱讀:人體基因編輯是在編什麼?五分鐘搞懂基因神剪 CRISPR

而在分析腸內菌體內的 CRISPR 序列後,研究人員發現這些腸內噬菌體絕大部分的獵物是厚壁菌門 (Firmicutes)和擬桿菌門 (Bacteroidetes)。這個結果也沒讓他們太意外,畢竟厚壁菌門和擬桿菌門在整體腸內菌中是佔比最大的 (約佔80%),噬菌體以牠們為目標非常正常。

不過研究團隊在分析噬菌體的亞種後,倒發現了一個讓他們想不到的結果,那就是這些亞種有著明顯的地理分布。例如 2014 年發現的神秘噬菌體 crAssphage(Dutilhet al., 2014),在亞洲很普遍,但在歐洲和北美的糞便樣本中很少見或不存在。研究人員推測,這可能是由於這個病毒亞種只在特定人口中有局部擴張。

前文提到,這些腸內病毒能編碼出 45 萬種不同的蛋白質。但當研究人員深入分析後,發現這其中有 45% 的蛋白質與現有的病毒數據資料庫不匹配,甚至有 75% 的蛋白質其功能是未知的。這些結果都顯示了,人類對這些居住在我們腸道內的病毒是多麼地陌生,也揭示了未來對腸內病毒群的研究,充滿著許多潛力。

腸內病毒群與我們的關係

那這個研究的結果,能提供我們甚麼訊息呢?研究團隊表示,這個發現有助於發展噬菌體療法7。噬菌體療法是將噬菌體用於治療細菌感染的方法,由於噬菌體只會感染細菌,對人體不會有影響,因此不少科學家將其視為抗生素治療的替代方案。

越來越多的研究指出腸道微生物對健康的重要性,因此科學家們也嘗試不同的方法如飲食控制、食用益生菌甚至是糞便移植,來調整人體的腸道微生物群,希望能改善人體健康,而噬菌體療法或許是這個目標的候選方法。噬菌體療法不僅能用噬菌體精準地攻擊腸道中的致病菌群,等到我們對腸內菌和腸內病毒有更多了解後,或許就有能力使用噬菌體對腸內菌群進行精準的控制。

不過要注意的是,雖然人類腸道中的微生物生態系統是目前被科學家研究最多的,但 70% 生活在此的微生物其實都無法在實驗室中培育,若無法培育,我們就很難對其有更深入的了解。而這篇研究的資料就表明,腸內病毒群的多樣性不僅遠超我們想像,而且仍有許多未知的病毒仍有待我們去發現與研究。要對人體腸道中的所有微生物進行分類和分離,我們還有一段很長的路要走。

或許未來,這些生活在我們腸道中的病毒將不再是陌生的鄰居,而是協助並提升我們的健康的好夥伴~

註釋

- 總體基因體學:是一門直接取得環境中所有遺傳物質的研究。早期研究微生物基因體的方式是將環境中的基因 DNA 或 RNA 轉殖到大腸桿菌內,利用複製選殖方式,分析在自然環境中的特定基因多樣性。但是,由於絕大多數的微生物基因並不是合複製選殖的方法,因此這種方法會遺失環境中大量的微生物基因。而隨著 DNA 定序技術的進步與成本的降低,讓直接定序環境中 DNA 的方法得以實現,也讓科學家更能了解環境中的微生物多樣性。

參考資料

- Nayfach, S., Páez-Espino, D., Call, L. et al. Metagenomic compendium of 189,680 DNA viruses from the human gut microbiome. Nat Microbiol (2021).

- Gut microbiota

- Lynch SV, Pedersen O. The Human Intestinal Microbiome in Health and Disease. N Engl J Med. 2016 Dec 15;375(24):2369-2379.

- 腸腦軸

- 噬菌體

- Dutilh, B., Cassman, N., McNair, K. et al. A highly abundant bacteriophage discovered in the unknown sequences of human faecal metagenomes. Nat Commun 5, 4498 (2014).

- 噬菌體治療