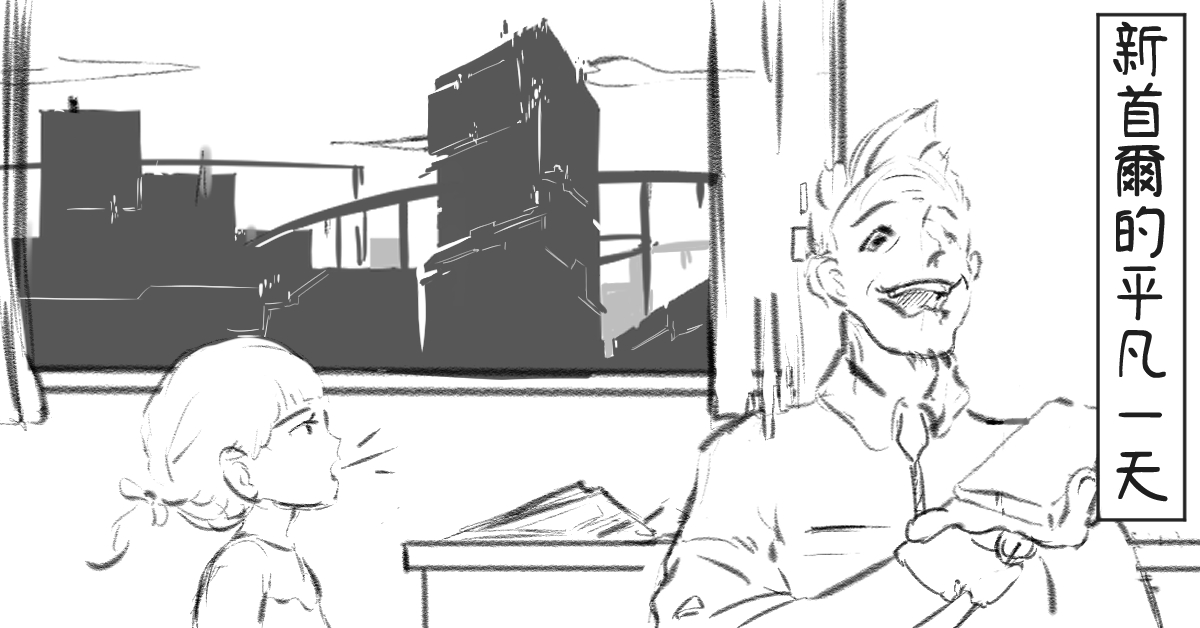

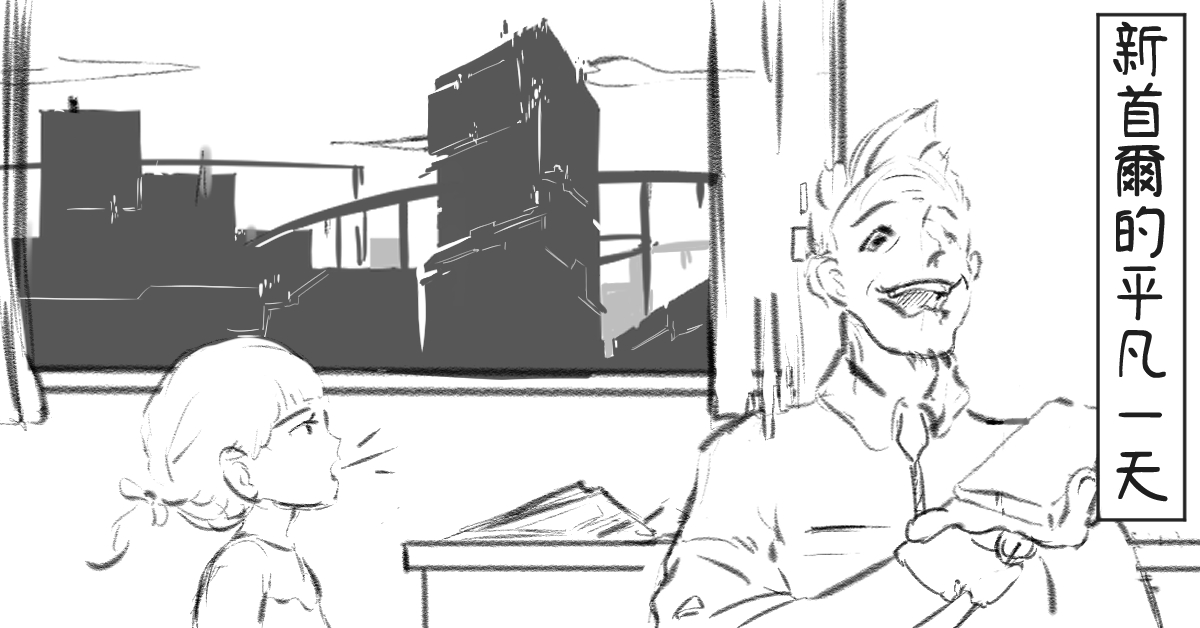

A 編按:每周一、三、五晚上九點,泛科學將連載第二屆泛科幻獎的得獎作品!由於每篇得獎作品都是超過萬字以上的中篇小說,為了方便閱讀,我們把每一部作品拆成三個章節分別上傳,預計每週能看到一篇完整的得獎作品!

不想錯過連載?請密切鎖定泛科幻獎!如果想看前面的章節,可以點選標籤中的篇名,或是直接進入泛科幻獎帳號搜尋。

殘響街是一條夾在樹木縫隙間的下坡街道。越是向前走,陽光就越是稀薄。她們前進的道路兩側裝配螢火般的微弱燈源,照亮她們前方幾步路,隨著腳步聲輕飄飄地點亮和熄滅。

立方體的影子在螢火點起時投在龐大的建築牆面,讓街道像被被斧頭劈砍過般千瘡百孔,但在幾步路後,新的光源又將之修復,恢復舊觀。機械運作的轟鳴悶悶地從緊閉的大門內傳來,僅餘乾巴巴、抽象陰鬱的殘響。自動駕駛的車輛接二連三,無聲地從她們身邊經過。儘管交通繁忙,卻完全沒有人類的氣息。

「這裡是新首爾的工廠。」常住乾癟的聲音傳來。「這條街道通往城市的最深處,一座龐大的地下迷宮。迷宮生產、加工、製造、運送所有妳見到的事物。這裡加工鐵礦、製造機械、切割植物,生產殖民地人類需要或不需要,知情或不知情的產品。就連主政者也不知道這裡有多廣大。我也不知道。只有機械知道真相。這裡沒有任何溝通,只有多中心的電子信號流操持一切。即便一兩座伺服器失效了,數據們也會換一個中心運算,直到機械自動修復硬體為止。這是一個自足的生態系。」

「我爸爸會在這裡嗎?」枚京躲在孔雀的羽毛裡問。

「我不知道妳爸爸在什麼地方。」他說。「但如果上面沒人知道,那就只能是這裡。這裡有許多人類,只是隱沒在機械裡面,難以察覺。他們是殘響街備用的零件… 提供靈感,供它從事必要的自我更新。現在,我們到了… 這是我的工作室,我的廠房… 我的祭壇。」

他按下按紐,開啟左側一扇漆黑的大門。無數低不可聞的耳語從黑暗中傳來,疊加在一起,像強自克制的哭號。廠房內沒有燈光,只有機械的指示燈倉促地移動,發出零件結合和管線輸送物質的聲響。

「歡迎光臨,請問我能為您做什麼?」枚京受低沈悅耳的女性耳語吸引,朝黑暗中走去,燈火為她在周遭亮起。水銀色的流質平台上,一位穿著整齊,塗了藍莓色口紅,美麗得不可思議的女服務生從黑暗中走來,對她露齒而笑。枚京看見她的身體由無數切面緊密疊加而成,但每隔兩三層就有一層被抽去,讓她望上去顯得稀薄,像噴泉旁的水霧。她盈盈笑著,忽然往下跌碎成無數微粒,沉進流質的平台裡,然後又從原先出現的位置走來,說:「歡迎光臨,請問我能為您做什麼?」

「可為什麼?」枚京困惑地問。「她看起來明明是… 真的。」

常住乾乾地笑了一笑。「我剛剛說我是『攝影師』。妳知道地面上的人怎麼稱呼我們這種人嗎?我們是『祭司』。因為我們帶死者回來。妳看到的是 4D 列印的半成品,一位南非的葬儀社老闆在一百年前創造了這個技術的雛形。我們能印出一組會移動、能夠觸摸的影像,完美複製逝者的物理條件,包括習慣動作、聲音、體溫… 和機械、複製人、以及 AI 生成的仿真影像完全不同。這東西,說起來很奇怪,但似乎是有靈魂的。或者說,我們被欺騙,去相信他們是有靈魂的。」

「我們的業績不好也不壞,但一直有訂單。是這樣的:如果每天早上醒來,走到餐桌前,對面都有個再也不會和妳互動的人,捧來剛炒好的蛋和熱牛奶,問妳睡得好不好,而他眼眸裡包含的愛意仍是真實的,妳會怎樣?人類始終沒有進化到可以對回憶視而不見,所以人們討厭我們的產品。但那愛意可是真實的,所以人們也不能棄絕我們的產品。我們負責印製,我們也負責回收。我們一而再、再而三地喚回消逝的人格,多次收費,但沒有人責怪我們經商不厚道。」

「這是各取所需。」他說。

常住在機台旁按了個按鈕,將女服務生變回銀色的池水。

「這是商品。」他說。「憑弔是我們的主要業務,但我們也提供讓人賓至如歸的商用影像。這是某間連鎖餐廳的代言人,在地球上,她是位炙手可熱的明星。但在這裡,」常住笑了笑:「她是個努力達到真實的倒影。」

常住跑了一圈,讓周遭機台的燈光亮起,無數重複同樣動作的人形被照亮,陰影在牆面上顫動,像原始的祈靈儀式。

「我們的影像可長可短,一切全憑客戶需要。我們既拍攝,也收穫腦海裡的音容笑貌,再重製出來。只要不和這些影像互動,它們就是 100% 真實的。妳可以觸碰、可以聆聽,也能呼吸到他們氤氳揮發的情感。妳可以反饋自己的絕望、冷漠、憎恨和愛。妳可以拿刀砍他,開槍打他,讓他流血,讓他缺隻胳膊。妳也可以餵他吃東西,只要影像裡的他在吃東西。」

「我們的產品還可以在很多意想不到的地方發揮作用。大概人類的靈魂既指向過去,指向現在,也指向未來吧。這是我近期特別驕傲的一件作品。」常住說著,走到幾公尺外的一座機台前。

「我想我捕捉到惆悵的本質了。」他說。

那是組包含了三個場景的複合影像。影像裡的人物從左向右移動,每跨越一個場景,面容就變得更為蒼老。影像從舞台開始,穿過一座酒吧,最後在美術館角落裡屈膝呆坐。他是個長得像二十一世紀初韓國影帝宋康昊的中年男子。

舞台上的他只有三十多歲,似乎在參與一齣海納穆勒編寫的前衛戲劇。酒吧裡的他則已經五十出頭,一手拿著香菸,一手拿著球竿,一個人繞著撞球檯打轉,偶爾舉起桌上的啤酒杯喝上幾口,任泡沫停在落腮鬍裡,也不去擦。沒有人來跟他說話,他也不去注意酒吧裡的其他人。最後,他走到美術館角落,望著一幅寫實的宋康昊肖像默默不語,最後走到門口坐下。

枚京不知道是誰,基於怎樣的心情訂製了這組影像,對這組影像代表的意義也矇懞懂懂,但她這輩子卻第一次有了如此深刻的感傷。她雙手下垂,眼睛盯著鞋子,許多可怕的細節在眼前一閃即逝。孔雀長滿翡翠色羽毛的身體輕輕地撞了她一下,用鳥喙碰她的臉,她舉起手來,才發現自己臉頰濕漉漉地流著淚。

常住掏出一條髒兮兮的手帕,把內側勉強能看到花紋的一角翻到外面,遞給枚京:「為什麼哭?」

「我在想爸爸。」枚京推敲每日早飯的細節,得出了絕望的結論。

常住以藝術家獨有的冷血,打開了手持攝影機,睜大眼睛,咧齒而笑,露出黃色的牙床,叨叨絮絮地說:「嗯… 很好… 枚京,繼續說。啊,枚京哭了。這是多麼動人的淚水啊。」

朴枚京放聲大哭:「我永遠都找不到爸爸了。他和這個叔叔一樣,是印出來的。我為什麼會不知道?爸爸的話都不是對我說的,爸爸從來沒有讀睡前故事給我聽,從來不問我白天在做什麼,永遠都那麼忙。他只會吃早飯、睡覺,還有工作。媽媽是不是準備了很多不同樣子的爸爸,怕我發現?我沒有發現。何何,是這樣嗎?所以你沒有跟爸爸一起玩嗎?因為你一直都知道爸爸是印出來的,不會理你,對不對?」

孔雀低下頭,想要靠近枚京,卻被她一手推開。

「我不要。大家不要再騙我了。我不想回去了。家裡沒有我相信的人了。」

「不是這樣子的。」敏賢的聲音從樓道傳來。

常住露出詫異的表情:「妳是誰?妳怎麼能找到這裡?」

敏賢舉著槍,指著常住,快步走來:「關掉你的攝影機,變態。我女兒不是讓你做這種事的。」

「火氣不要這麼大。噢,小心點。」面對孔雀威脅的低吼,他乖乖地關上了攝影機。

「刪掉它。」敏賢把女兒摟在懷裡。「否則我不知道我會做什麼。」

常住把攝影機翻過來,按了幾個鍵。

「一乾二淨,夫人。」

「枚京,妳好嗎?有沒有怎麼樣?」

「我不好。」她說。「媽媽,妳為什麼騙我?爸爸不在了,我知道。」

「不是那樣。我讓爸爸自己跟妳說吧,好嗎?」

敏賢從袋裡掏出一顆金屬球,向上一拋。金屬球浮在空中,轉了幾個圈,投下根在的全息影像。

「枚京。好久不見。對不起。」它說。

「爸爸?是爸爸嗎?」

「對。枚京,對不起,爸爸騙了妳。我可能太執著於怎樣是真的,怎樣是假的,反而搞錯了很多事情的優先順序。」

「爸爸,你在哪裡?」她問。

「我在木衛四,親愛的。」全息影像說。「又叫卡利斯多。我參與了政府制定的類地天體改造計劃,非常非常忙碌。我給妳看看這裡的樣子吧。」

它叫出一組影像,龐大的星體和機械在木星作為背景的空間運轉著,搭建類似火星的天幕。

「妳看,是不是和火星上的結構很類似?但引力條件、大氣和地質都很不相同。卡利斯多沒有軌道共振效應,不會有熱潮汐,所以沒辦法像其他星體那樣自我發展。但換句話說,也比其他星體更穩定。我們想要找到一種新的編碼技術,讓碳原子可以自動生成我們需要的架構…我們試著重新編寫碳原子結合的公式,但還沒有找到最適合的方法。」

「聽起來好難啊。」枚京說。

「不難,一點也不難。」它說。「等枚京長大的時候,這一切就可以輕易完成了。人類將可以去到更遠的地方,完成更了不起的事。爸爸是為了這樣的未來在工作。但這裡的自轉時間和火星太不同了,工作也很忙碌,我沒有辦法定期和妳們聯絡。爸爸不知道這裡的工作多久才會結束,但我也不希望枚京的生活裡沒有我。我預先錄製了很多影像,希望給妳更真實的體驗,但反而讓妳難過了。對不起,是爸爸不好。」

「沒關係,爸爸。」她說。「現在知道爸爸一切都好,我就很高興了。可是爸爸媽媽是怎麼找到我的呢?」

「因為何何。」全息影像說。

「寶貝不會以為何何什麼也不跟我們說吧。」敏賢說。「我們在工作的地方,還是可以接收何何傳來的影像和訊息,可以即時知道妳在做什麼。不然妳覺得爸爸媽媽怎麼這麼壞,對妳不聞不問呢?爸爸有的時候,還會搖控何何跟妳玩呢。妳會不會覺得何何有時候特別像人?」

枚京想了想,點了點頭。

「至於為什麼何何不說話、不讓妳知道爸爸也透過何何陪妳… 妳可以怪爸爸。他有奇怪的癖好。」敏賢白了根在的全息影像一眼。

它抗議道:「那是完美主義!仿生結構畢竟是我的專業,那當然要真實還原動物的生態啦。妳見過會說人話的孔雀嗎?」

敏賢聳聳肩,撫摸破涕為笑的女兒的頭髮:「沒事了,沒事了。」(There, there。)

「爸爸媽媽是很愛妳的。」根在的全息影像說。「我也很想碰碰妳,抱抱妳。我嫉妒媽媽,也嫉妒何何,她們可以觸碰到枚京,但我沒有辦法。枚京,妳會原諒爸爸嗎?我保證,等到這趟結束回家,我就不再出遠門了。我要在新首爾陪著妳們。」

「沒關係,爸爸。沒關係。」心情放鬆之後,朴枚京倒臥在孔雀身上,強烈的睡意覆蓋了她。「爸爸,我好睏。但我還想和你說話。」

「沒關係,枚京。」他說。「等妳醒來,可以打給爸爸。爸爸就算不能馬上接,還是會在有空的時候聯絡媽媽,約好通話的時間。好不好?爸爸跟妳打勾勾。」

「打勾勾。」枚京咕噥著回答。

「何何,你先帶她到地面上等我。」敏賢說。「我馬上就上去。」

孔雀點點頭,把女孩包裹在柔軟的羽毛裡,朝工廠外走去。

敏賢目送她們離去,沈默不語。

「恭喜妳,夫人。家庭的危機成功解決了。」常住說。「現在,可以不要再拿槍指著我了嗎?」

敏賢放下槍,嘆了一口氣:「謝謝你,申先生。辛苦你了。」

「不不不,這是一次很好的經驗。對以藝術家自詡的我來說,可真恨不得這種事天天都發生。但就像之前說好的,我可以把整組錄像拿來用,對吧?」

「只要你確定枚京不會看到,我沒有意見。」

「放心吧。我已經紀錄了她的虹膜、基因、走路姿勢、聲調和其他各種信息。我會植入在輸出的作品裡,她永遠也見不到這些影像。」

「那就好。」敏賢說。「這次真的 – 很謝謝你的幫助。」

「很有趣的體驗,不是嗎?」常住按了一個鈕,表層的影像滑落,露出他光頭、穿著黑色毛衣、長褲和褐色牛津鞋的真實面目。

「那之後也麻煩您了… 我們需要更真實的 4D 影像。」

「沒有問題。我是專業的。」常住說。「對了,夫人,算是出於我的好奇心吧:尊夫真的在木衛四過世了嗎?」

「我不知道。」她搖搖頭。「我已經一年沒辦法和他取得聯絡了,問政府,他們也只說:『這是國家機密,很抱歉,但無可奉告。』我真的不知道他現在在哪裡做什麼。我就當作真的是那樣了吧。」

敏賢用指甲掐自己的額頭,悠悠地說:「我也已經習慣了。我本來只是想,能瞞多久是多久… 但看來這個方法不能再用下去了。AI 生成的全息影像也只能再用一段時間,我得想到更好的方法。」

「只要還有我能幫上忙的地方,隨時樂意效勞。」常住說。

敏賢點了點頭,靜靜地離開工廠。申常住凝望她結實,但微微顫抖的背影,從喉頭發出一陣單薄的竊笑。

「這可真的太有意思了。我們被糾纏在幻影當中,直到我們全副的幸福和熱情都損耗殆盡,無力給付代價為止。我們密密麻麻的愛意、我們陳腐的親情,都在日常的需要裡揮發,變作乾涸的流沙。但我怎麼就沒法割捨掉對這種惆悵的熱愛呢?申常住啊申常住,你是個習慣於遷就和妥協的罪人。你大概是這座城市裡最最邪惡的人吧。」

申常住喃喃自語,說著沒有邏輯、沒有道德判斷,也沒有情感,專屬於人類社會旁觀者的荒誕台詞。他的身邊環繞工廠裡最後一盞燈火,照亮他似哭似笑的臉龐。在光線無法照亮的空間裡,無數機台運作著,打磨已逝者的切面,一點一點疊加上去,重現他們的音容笑貌。

這天,朴枚京早早就躺下了,聽媽媽述說和爸爸認識的經過。她從來沒有聽過這些,興奮得難以自己,頻繁發問,恨不得把媽媽的記憶都一股腦兒掏出來。敏賢抱著女兒,撫摸她幼小的頭頸,毫無章法地聯想起一件事又一件事,感染了女兒的快樂,也忍不住發笑。

當金敏賢意識到:「啊,我睏了」的時候,朴枚京已蘇蘇睡去,而她也疲乏得難以動彈。她腦海裡的念想和房裡的燈光一同淡去,天幕又開始呼吸,指示的燈源閃爍,看起來像一幅法國畫家蒂索 ( James Tissot ) 的室內場景。敏賢緊握女兒小小的手,心想:「今天晚上就一起睡吧。這樣也蠻好的。」