不抽菸也會得肺癌?PM2.5 如何「叫醒」沉睡的癌細胞?

不好意思,你很可能會得這種癌症。其實,我也是。

它就是台灣十大癌症榜首,肺癌。

現在,根據 2023 年 11 月衛福部發布的最新統計數字,肺癌一年的新增病人數已經超越大腸直腸癌,成為台灣每年癌症發生人數之最,堪稱臺灣人的「國民病」。

可怕的是,肺癌在癌症之中有三個之最:死亡率最高、發現時已經是晚期的比例最高、醫藥費也最高。現在再加上發生人數最高,堪稱從癌症四冠王。

你說肺癌是抽菸的人的事?錯!台灣抽菸人口比例在全球排名 30,比日本、韓國、中國和多數歐洲國家都還低!顯然抽菸並不是肺癌的唯一主因!那難道是二手菸?還是空污惹的禍?還是台灣人的基因天生脆弱?我們到底要怎麼做才能遠離肺癌?

臺灣人的肺癌特別在哪? 癌症和基因有關嗎?根據衛福部國健署的說法,肺癌人數的增加,其實與 2022 年 7 月開始推動肺癌篩檢的政策有關。

隨著篩檢量的上升,近年內肺癌的確診人數預期還會再往上。

原來是因為篩檢量啊,那就不用擔心了。但換個角度想,這才是肺癌最可怕的地方,它可能已經存在在很多人身體裡,而我們卻沒能發現它。肺癌早期幾乎沒有症狀,高達 50% 的患者發現時已經是第 4 期。屆時不只肺部遍布腫瘤,癌細胞可能還轉移到大腦、骨頭等器官,讓治療變得加倍困難。

對付肺癌,最關鍵點是愈早發現愈好。按照國健署統計,如果第 1 期就發現,5 年存活率可達九成以上,第 2 期發現降為六成,第 3 期存活率大約三成,一旦到第 4 期,僅僅剩下一成。

當然,最好的方法,就是做好預防,打從一開始就不讓癌細胞誕生。

那麼我們就要先了解問題到底是出在環境,還是你、我身體中的基因? 過去關於肺癌的遺傳研究,多半以歐美國家為主,套用到我們身上總有些牛頭不對馬嘴。幸好,我這裡一份以臺灣人為主角的大規模研究報告,將為我們揭露答案。

這份研究是由中央研究院團隊主導,結合臺灣大學、臺北醫學大學、臺中榮總等單位的研究,還登上生物領域頂尖期刊《Cell》2020 年 7 月的封面故事。非常具有權威性,不能不看。

同時,這也是全球第一次完整剖析東亞地區肺癌的成因。他們的主題很明確:「為什麼不吸菸也會得肺癌?」

在西方,肺癌病人裡面只有 20% 左右的人不吸菸。但是在臺灣,卻有超過一半的肺癌病人都不抽菸,顯示有其他致癌要素潛伏在基因裡作怪。另外,臺灣肺癌病人的男女比例和西方人也大不同,臺灣女性通常更容易罹患肺癌。 為了瞭解肺癌,研究團隊取得肺癌病人的腫瘤和正常組織,解讀 DNA 序列和蛋白質表現量,最後鑑定出 5 種和西方人明顯不同的變異特徵。

其中最受關注的,是一種 APOBEC 變異,因為它有可能是臺灣女性為什麼容易罹患肺癌的關鍵。

這種變異特徵屬於內生性的,也就是人體機制自然產生的 bug。

APOBEC 不是指單一基因,它是細胞內負責編輯 mRNA 的一組酵素,包含 11 個成員。主要功用是把胞嘧啶核苷酸(C)轉變尿嘧啶核苷酸(U)。簡單來說,APOBEC 原本是細胞正常活動的一環。但因為它有改寫核酸序列的能力,在 DNA 修復過程同時活躍時,就很有可能出事。這就像是一個創意豐富的阿嬤,看到破損的古畫,就在沒和別人討論的情況下上去東湊西補,用自己的方式重新修復了這件藝術。一個與原本不同的突變細胞可能就這樣產生了。

APOBEC 變異在臺灣女性病人身上特別明顯,舉例來說,60 歲以下沒有吸菸的女性患者,就有高達四分之三有這種變異特徵。研究團隊認為,APOBEC 出錯造成的基因變異可能是導致女性肺癌的關鍵。 除了內生性變異,另外一個容易導致肺癌發生的,就是周遭環境中的致癌物。

致癌物有哪些?

研究團隊總結出 5 種肺癌危險物質:烷化劑、輻射線、亞硝胺(Nitrosamine)、多環芳香烴(PAHs),還有硝基多環芳香烴(Nitro-PAHs)。

其中,亞硝胺類化合物主要來自食品添加物和防腐劑,多環芳香烴大多來自抽菸和二手菸,硝基多環芳香烴則是透過汽機車廢氣和 PM2.5 等毒害肺部。

他們進一步分析,大略來說,女性在不同年紀,致癌因素也有差異。60 歲以下的女性肺癌病人,APOBEC 特徵的影響比較明顯;70 歲以上的女性患者,和環境致癌物的相關度比較高。 既然找到致癌原因,我們該如何著手預防呢?你知道肺癌,其實有疫苗可打!?

空氣污染和肺癌有關嗎? 有沒有癌症疫苗?想預防肺癌,有 2 種對策,一種是「打疫苗」,一種是「抗發炎」。

是的,你沒聽錯,英國牛津大學、跟佛朗西斯.克里克研究所,還有倫敦大學學院在 2024 年 3 月下旬公布,他們正在研發一款預防性的肺癌疫苗,就叫 LungVax。它所使用的技術,和過往牛津大學協同阿斯特捷利康藥廠製造 COVID-19 AZ 疫苗時的方法相似。

他們已經募到一筆 170 萬英鎊的經費,預計未來兩年資金陸續全數到位,第一批打算先試生產 3000 劑。不過,關於這款肺癌疫苗,目前透露的消息還不多,我們挺健康會持續追蹤這方面研究的進展。

在疫苗出來之前,我們還有第二個對策:抗發炎。發炎和肺癌有什麼關係呢?這就要先回到一個問題:為什麼空污會提高得肺癌的機率呢?

一個很直觀又有力的推測是,空污會導致肺部細胞 DNA 突變,因此而催生出腫瘤。

但是修但幾勒,科學要嚴謹,不能只看結果。科學史上發生過很多次表象和真實截然不同的事件,空污和肺癌會不會也是這樣?

2023 年 4 月《Nature》的一篇封面故事,明確地說:Yes!肺癌真的和我們想的不一樣。

其實早在 1947 年,就有以色列生化學家貝倫布魯姆(Isaac Berenblum)質疑主流觀點,他提出的新假設是:除了 DNA 突變以外,癌細胞還需要其他條件才能坐大。用白話說,就是肺癌是個會兩段變身的遊戲副本頭目,正常細胞先發生變異,接著再由某個條件「扣下扳機」,突變細胞才會壯大成腫瘤。

也就是説,只要攔住任一個階段,就有機會能防範肺癌。假如這論點正確,全球肺癌防治的方向將會直角轉彎。

《Nature》的研究支持這個假說,扭轉了過去 70 多年來的看法。在這項里程碑研究中,臺灣也是要角。

時間回到 2020 年,《Nature Genetics》上發表了一份針對 20 種致癌物質的研究報告,包括鈷、三氯丙烷和異丙苯等,但注意,這研究指出這些致癌物大多沒有增加實驗鼠的 DNA 變異量。

這個現象實在太違反直覺,過了 3 年,疑團還是懸而未決。直到《Nature》的跨國研究出爐,才解開部分謎底。

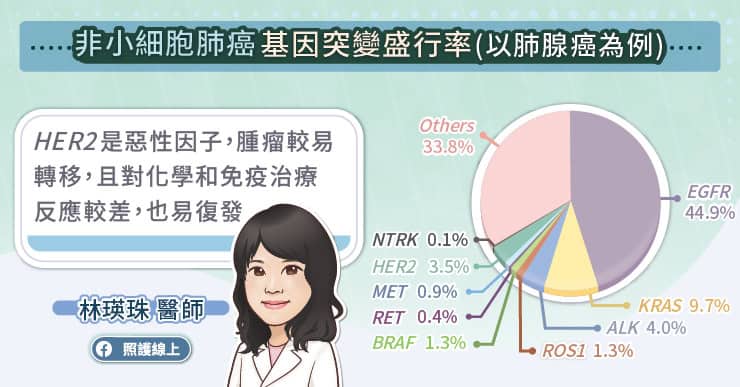

英國倫敦佛朗西斯.克利克研究所主導 2023 年的一項研究,他們鎖定對象為肺腺癌。肺腺癌是典型「不吸菸的肺癌」,台灣每 4 個肺癌病人就有 3 人是肺腺癌,尤其是女性肺腺癌患者有高達九成不抽菸。 為了抽絲剝繭探明空污和肺癌的關係,研究團隊聚焦在肺腺癌患者常發生的表皮生長因子受體基因變異,縮寫 EGFR。他們收集英國、加拿大、韓國和臺灣四國大約 3 萬 3 千名帶有 EGFR 突變的病人資料,進行深入分析,並且發現 PM2.5 和肺腺癌發生率有顯著關聯。研究團隊進一步用小鼠做試驗,把小鼠分成吸入和未吸入 PM2.5 兩組,結果發現吸入組更容易長出惡性腫瘤。

到目前為止都還不算太意外,然而,團隊切下肺部細胞、分析 DNA 以後發現,DNA 的突變量居然沒有明顯增加!但是有另一件事發生了:堆積在肺的 PM2.5 顆粒會吸引免疫細胞從身體各處聚集過來,並分泌一種叫做 IL-1β 的發炎因子,導致肺組織發炎。

這下子有趣了,根據克利克研究所團隊的檢驗結果,估計每 60 萬個肺部細胞有 1 個帶有 EGFR 突變,這些細胞在發炎環境裡會快馬加鞭生長。相反的,當他們給小鼠注射抑制 IL-1β 的抗體,肺癌發病率就跟著下降。 《Nature》一篇評論引述美國加州大學舊金山分校分子腫瘤學專家波曼(Allan Balmain)的看法。他總結說,空污致癌的主要機制,可能不是因為空污誘發了新突變,而是持續發炎會刺激原本已帶有突變的細胞生長。換句話說,本來在熟睡的壞細胞會被發炎反應「叫醒」。

這會給肺癌防治帶來巨大衝擊,這樣一來,問題就從「用公衛或醫療方法防止 DNA 變異」變成了「如何抑制發炎」。

人體的細胞每天不斷分裂,用新細胞替換老舊細胞。但是這就像工廠生產線,良率無法百分百,組裝幾十萬產品難免會做出幾件瑕疵品,也就是帶有基因突變的細胞。換句話說,從自然界角度來看,DNA 變異是一種自發現象,醫療手段實際上幾乎不可能阻止。

但是,降低發炎卻是有可能做到的,例如注射抑制 IL-1β 因子的抗體。不過,就公共衛生來說,要給幾千萬人施打抗發炎因子藥物根本不切實際,因為太花錢,而且也可能造成其他的副作用。 波曼在《Nature》評論裡建議,透過簡易可行的飲食方式來降低體內發炎,或許有機會減少某些癌症的風險。這也就是說,科學家應該重新回來審視,怎樣把每天的生活點滴點石成金變成防癌手段。

這也等於預告了肺癌的下一階段研究方向,除了內科、外科醫療科技持續精進,尋求預防惡性疾病的最佳飲食要素,也成為聚焦重點。

也想問問你,關於肺癌,你最看好的下一個突破是什麼呢?

希望有篩檢技術 2.0,不但百發百中,如果連X光都不必照,只要抽血就能順便驗出有沒有癌細胞,那該多好。

當然是癌症疫苗,最好是能一勞永逸。

科學證實有效的抗發炎防癌食物組合,我一定立刻加入菜單,不過還是希望味道要好吃啦。

留言告訴我們你的想法吧,如果你覺得這集的內容特別實用,記得分享給你的親朋好友!

歡迎訂閱 Pansci Youtube 頻道 獲取更多深入淺出的科學知識!