【請先閱讀上篇:你不夠善良——科學衝擊哲學?惹火的道德心理學(上)】

別迷信自己永遠正義

然而更大的問題也來了,假如出現部落與部落之間的族群競爭呢?每個族群都有自成一系的道德信念,不管是來自原始宗教或是道德信條,這些信念難以促成族群層面之間的合作,並且深信己方是正義的,對方是邪惡的。(或:我信的是真神,你信的是假神。)

格林將「團體可能因為自私自利,而偏好某些道德價值勝過其他價值」,稱為「偏私的公正」(biased fairness),簡單來說,就是人人總是認為自己 / 己方是對的,對方是錯的。在1982年中東貝魯特大屠殺發生後,有研究人員分別讓阿拉伯人和以色列人觀看當年同一段新聞報導,儘管內容一模一樣,但雙方完全認定新聞只偏袒對方。還有另一項關於政黨的心理實驗,喬福瑞.柯亨(Geoffrey Cohen)找來一批偏好民主黨的自由派人士,與偏好共和黨的保守派人士參與實驗。

柯亨發現,只要他將某項政策,向自由派人士說成是民主黨提出的,即使內容非常保守,自由派人士照樣贊成;反之亦然,向保守派人士說政策是由共和黨提出的,即使內容非常開放,他們也照樣贊成。事後,大部分參與者均否認,當初自己受到黨派影響,從而誤判了內容。研究意味著,自己支持一方所提出都視為對的,蓋過了對內容的思考,總之贊成「自己人」就好了。老實說,筆者極有興趣在香港試驗一下,看看自稱民主派人士以及建制派人士的反應。

太誇張了吧?那麼討論死刑的話題如何?假如雙方足夠冷靜,把正、反理據看得清清楚楚,會減少對己方的盲目認同,較諒解對方的觀點嗎?曾有研究員將支持和反對死刑的詳盡理據,分發給雙方閱讀,讓他們細心考慮過後再作判斷;結果,人們看後反而加強了自己立場的信心,更加認為自己支持的理據更有說服力,對對方的觀點沒有較多諒解,情況倒是變差了。

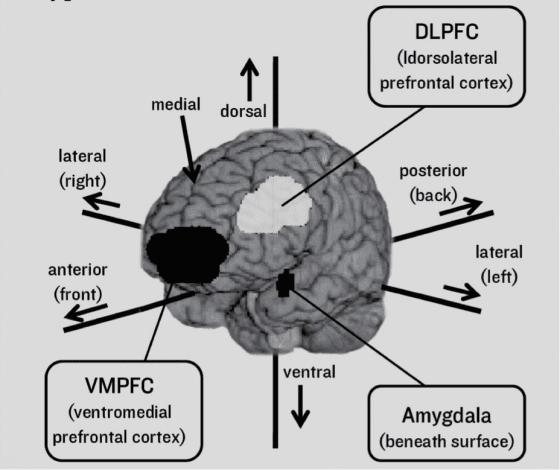

格林就上述各點,再以神經科學的角度作出解讀,不論是指個人避免傷害旁人的直覺,抑或團體「偏私的公正」背後的直覺基礎。他指出神經科學權威學者之一安東尼.達馬西歐(Antonio Damasio)發現,人類不同的道德情感機制與大腦「腹內側前額葉皮質」(ventromedial prefrontal cortex,簡稱vmPFC)非常相關。假如腦區受損,病患即使看到血淋淋的恐怖場面,身受重傷的受害者,他們也會指沒有任何感覺,就是出現了情感障礙。大家別誤會,他們並非智商出了問題,而且仍然有是非對錯的相關認知,只是他們一點感覺都沒有,有點像我們知道的人格病態者(精神變態)。

再拆解「電車難題」辯中辯

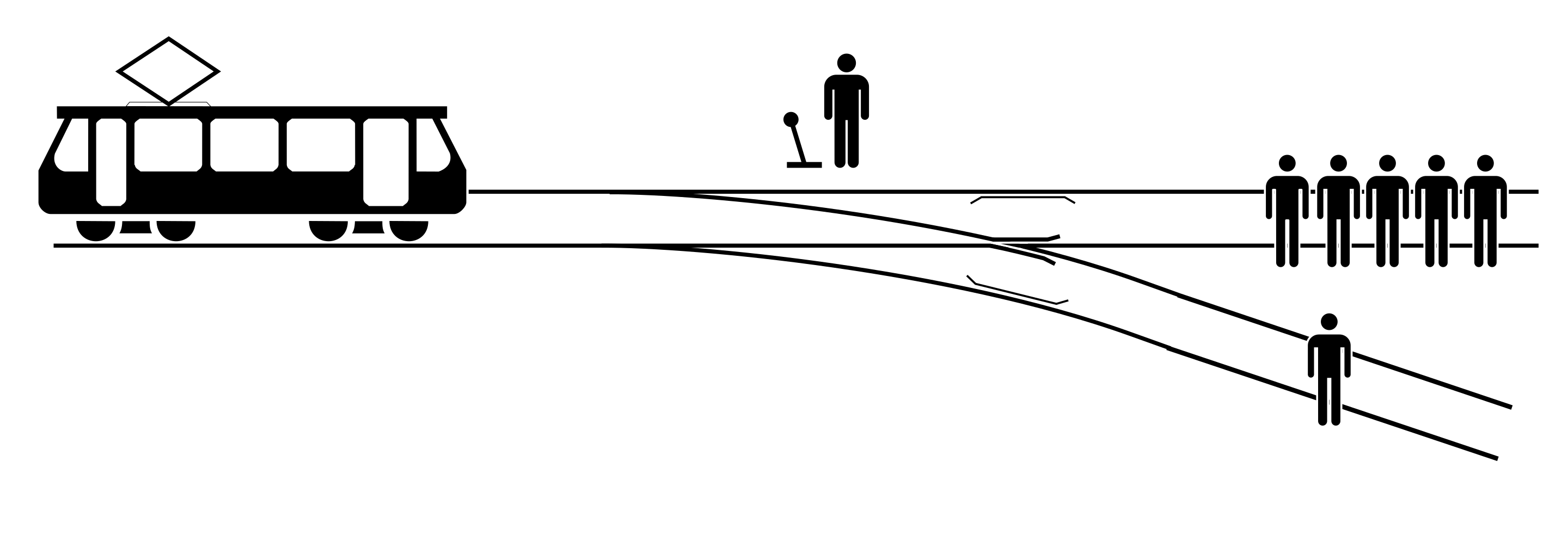

還記得那多重設問的電車難題吧?格林簡直是這方面的專家。他認為第一重設問:「轉轍器難題」(switch dilemma)無甚爭議,同樣,研究電車難題的哲學家茱蒂斯.賈維士.湯姆森(Judith Jarvis Thomson)認為純就此重設問來說,以功利主義(Ulitarianism)進行道德抉擇,道德上可以接受;格林也交代全球絕大部分人也認為可以接受。(筆者當然同意,詳見《舉世爭議的「電車難題」是戲弄人的詭辯》一文。)

格林比較關心的是第二重設問:「天橋難題」(footbridge dilemma),就是推人下橋拯救路軌上五人的問題。首先,格林設計了一項實驗,透過功能性磁震造影(functional magnetic resonance imaging, fMRI)檢視受試者在閱讀、回應兩重設問時的大腦反應。一如格林所料,在天橋難題中,當人們認為自己要親手推人下橋時,大腦處理「道德情感」的腹內側前額葉活動也一併增加;反之,轉轍器難題中,當人們大都選擇殺一求五,以功利主義作出抉擇時,卻是「抑制慾望」的背外側前額葉(dorsolateral prefrontal cortex,簡稱dlPFC)活動增加,而此一區域,往往是不同實驗,需要受試者刻意自制,以理性思考時較活躍的大腦區域。

此外,他指出學者馬利歐.孟德茲(Mario Mendez)與同僚找來額顳葉失智症(frontotemporal dementia, FTD)病患進行天橋難題判斷,這些患者受影響的腦區也有腹內側前額葉,亦即導致情感障礙的區域。結果,接近60% 的病患願意推人下橋,而健康人士只有20%會這樣做,前者高出三倍之多,使上述兩項關鍵實驗得到相關性支持。此外,亞米泰.薛哈夫(Amitai Shenhav)的一項關於處理恐懼反應的「杏仁核」(Amygdala)研究所示,在天橋難題中,杏仁核與人們抉擇的負面情感有正相關;格林補充,杏仁核的反應像警報器一樣,當它活躍時,也關係人們不採取功利主義抉擇。

一些急躁的朋友,或許此時已憤憤不平要問:

豈有此理﹗格林是否想說,決定不推人下橋時,只不過是非理性的情感,而推人下橋殺一救五反而是理性大腦的抉擇﹗你支持殺人嗎?太冷血了﹗

事實並非如此,格林倒是認為,我們確實可有很多理性依據,種種推論,決定不推人下橋。例如,任意犧牲旁觀者很可能令人仿效,造成社會秩序恐慌混亂,也可以詳細思考尊重生命的重要性等。但是,當我們相信是上述抽象的理性思考,驅使我們最終拒絕推人下橋,那麼,當人們接受測試時,理應是「背外側前額葉」非常活躍才對,可是事實不然,真正令不少人拒絕推人下橋的,是強烈的道德直覺。

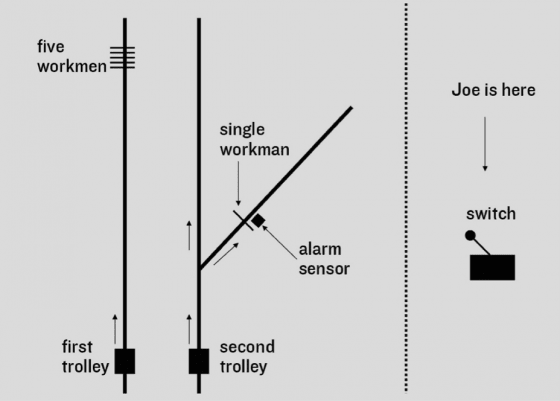

為此,格林設計了一個稱為「撞擊警報情境」的電車實驗,這次,路軌設計是分開兩條獨立的軌道,一條純直線軌道行駛電車,前方站有五人,不停止電車他們會被撞死;另一條獨立軌道也有一列電車,若受試者在遙遠的地方,按下轉轍器,讓電車轉向分岔路,撞死一人,觸發那裡的警報,令所有軌道立即停電,便可成功拯救那條直線軌道上的五人。你們應該很快明白,假如理性思考,這樣做根本跟推人下橋並無大分別,同樣是刻意視他人作為「一種手段、一種工具」,是有違人們一般道德信念的目的。可是,依然有86%的人殺一救五,與最初沒有爭議的第一重設問的87%幾乎一樣﹗為甚麼?這就是格林苦心重新設計,只要繞過人們敏感的道德直覺,不用想像自己推人下橋,轉轍器擺在遠方,兩條軌道分開處理,便令到人的情感反應大減,從而輕易作出抽象的功利主義抉擇。

可是,請別誤以為格林輕輕放下天橋難題,他和同事設計了一個更曖昧的版本,以突顯電車難題的弔詭之處:如果電車不停下來,就會撞上爆炸箱,炸毀水壩,淹沒一整個城市,造成數百萬人死亡。如果把一人推下去,觸發機關立即拯救數百萬人性命。你會如何抉擇?

筆者認為這版本的妙處,在於是否追求更大的善,無論事前再確信某種道德信念,還是要依據實際情況重新思考、調整。不知你如何抉擇?轉一轉事例煽動你就不理性了。

還有一個令人情理衝突的實驗。學者紹恩.尼可斯(Shaun Nichols)與約書亞.諾伯(Joshua Knobe)以兩個虛擬世界,詢問人們的責任判斷。二人設定一個 A 世界,在這世界裡,所有發生的事情都是100% 命定的。人們被問及在如此世界當中,應該為自己的行為負上完全的道德責任嗎?結果,只有5%的人回答需要負全責;這沒大不了,很合乎預期,相當理智,也根據抽象原理推論。

可是,當他們具體地在 A 世界描述以下事情後,反應截然不同了:有一名為比爾的人,他迷上自己的女秘書,認定唯一跟她一起的方法,就是殺掉現任妻子以及三個小孩。他設計了一場大火,布下機關,終於將全家燒死了,順利跟秘書一起。人們再回應這事例時,面對同一個100% 被命定的世界,卻立即轉向認為,比爾需要為自己行為負全責。問題是,剛才為何95%的人斷定活在 A 世界的人不必負全責?難道那種清晰的抽象推論,突然因為觸動情感,一掃而空?

此刻我們開始明白,道德直覺影響之大,同時,無論你喜歡抽象思考道德義務、生命價值,抑或功利主義的運算推理,求最大效益,大腦主責處理的區域是「背外側前額葉」,而不是主責情感和恐懼的大腦區域,只要蒙騙人們的情感直覺,同時又忽視抽象思考,原本在推人下橋的情境不同意殺一救五的人,在繞過情感的設計之下,不知不覺會以功利主義抉擇。難怪海德特引述學者研究,無論主張功利主義的邊沁(Jeremy Bentham),或是主張義務論(Deontological theories)的康德(Immanuel Kant),都很可能患有「亞斯柏格症」(Asperger’s Syndrome),沒怎麼情感掙扎,抽離地思考問題,二人分別在於康德症狀相對輕微。因此海德特亦指,西方社會部分受深厚教育的人士,若像邊沁與康德那般聰明又略帶自閉,極易成為自由派人士,偏好抽離思考避免傷害和公平的道德原則,變成全球相對少數的「WEIRD」一族,即:西方的(Western)、高知識分子(Educated)、工業化的(Inductrialized)、富有的(Rich)、民主的(Democratic)。

總之,格林將一系列大腦研究,歸納為情感與理性交織的「雙重程序大腦」,就像一部現代攝影機,有自動模式,也有手動模式。自動模式預先設定好感光度、光圈等,方便快速拍攝; 情況猶如我們的道德直覺 / 情感直覺,是演化給我們的自動設定,抉擇飛快,一瞬間感覺已作出判斷,像大自然世界替生物存活下過億萬步棋,最後的經驗累積成高度直覺。但一些需要細緻調節的畫面,則要親自調校各項設定值;猶如我們的理性思考,細緻推考想法,分析概念,有時甚至抑制情感干擾,務求作出情理兼備的判斷,而身處現今複雜社會文化底下,若單憑遠古的直覺決策,未必正確。格林強調,在一般生活之下,對身邊親朋直覺關懷,首先保護他們,合乎情理,這並不構成甚麼問題,也有利促進團體內的和諧共處,可是,當問題觸及涉及大量團體的公共政策、環球問題,純靠直覺可能有「道德近視」的情況出現,只知維護自身陣營的信念,無助達成更大的善,凝聚共識。

該為「功利主義」平反了?

總括研究所得,格林認為我們現今對人性的了解越多,好應為一度被打成萬惡的「功利主義」平反,但由於它的名字極易受到誤解,令人誤以為功利主義無關「更大的善、快樂、幸福」,以為它不過主張「生活就是持續的算計,為每個決定加上成本與效益的計算」,甚至是一種財富最大化的想法,只要有利益可圖,犧牲少數人換取更多財富效益,難道不是應該做嗎?

格林不認為這是正確解讀功利主義的取態,並不是追求更大的善有何問題,而是過往質疑功利主義的說法,不少脫離了對人性喜惡的了解,以及對生活經驗的掌握,變成虛空的概念遊戲,所以指斥功利主義者會同意,壓迫少數以換取更大利益,變相合理化奴隸社會等等。又或人們抱持功利主義信念,會否造成彼德.辛格(Peter Singer)拋出的反思,每人每天不斷將剩餘的財富物資捐獻給各地窮苦大眾,以至在城市生活的功利主義者,理應放棄更好的個人生活品質,以無盡地拯救全球貧困者?

格林對此逐一回應。例如,根據快樂研究對人性的了解,一批能夠擁有奴隸的人,透過奴役他人換取更大的效益,情況等於在經已不錯的生活水平上,增加額外的得益,在真實的研究和經驗之下,這根本不能提升甚麼快樂。另一方面,若一批人成為奴隸,即使可能是相對少數,他們失去自由和尊嚴,付出沉重體力,每天生活承受龐大壓力,在他們未能增加別人多少快樂之餘,個人的快樂將有極大損失,肯定有悲慘的結果。是故,格林並不在「可能性」上糾纏,功利主義概念如何「可能」變成奴隸社會,也不糾纏論證每一項被稱為「快樂」的事情,它最精確的概念定義如何,卻是問生活「經驗」的各種實際「品質」,是否有所提升,人們生活各類衣、食、住、行的快樂需求如何,缺乏它們後的痛苦如何,通通有相關研究、具體經驗加以支持,功利主義並不是一種玩弄虛幻概念的遊戲。筆者相信,這種略經包裝的「後果論」(consequentialism)分析方向,格林是受他的思想家導師—亞馬蒂亞.森(Amartya Sen)的啟發,將生活品質(快樂)、社會福利訴諸經驗上可實證的本位。

繼而,格林就捐獻財富給有需要人士,捐獻的程度也訴諸經驗分析。他認為一個真正合乎情理的功利主義者,必須考慮其他人共同承擔道德義務;因為只有極少數人才能承受的捐獻程度,放棄了一切生活品質而幫助他人,只會嚇怕其他人參與道德義務,如此少數人做到,同時難以廣泛持續的捐獻,根本是脫離人性,不可能是功利主義者所支持的。格林認為若要譴責一些人不肩負道德義務的,首先是那些生活奢華的人,譬如買大量禮物給自己子女,卻完全對窮小孩無動於衷,又或捐獻百萬美元給「大都會美術館」(Metropolitan Museum of Art)添加藝術品,也不幫助有需要人士,這是說不過去的。

基於上述對功利主義的詮釋,歷史遺留太多不幸誤解,格林提議以新的名字和論述,重新將之定位,將根據科學對人性的了解,考慮總體生活品質提升,訴諸經驗實證的推論方式,稱為「深度實用主義」(deep pragmatism)。假如你相信「人權」無價,但當你論述它的價值如何影響人類的福祉時,你能不扯上歷史的、生活的「經驗」作為支持嗎?還是你認為人權等道德信念,它的本質猶如「數學」公式,從基本不證自明的抽象概念,一步步嚴謹推出結論,真的是這樣嗎?懂得加以反思,才是理性學問跟純粹宗教信仰的根本分別。

那麼,我們回頭再看德國總理梅克爾處理難民事件的高明,她正示範了格林主張的「深度實用主義」,梅克爾誠實地訴諸德國所能收容的難民數量,滿足人道信念之餘,未有盲目根據人道立場全面收容,也以領頭的號召力,意圖影響歐洲國家一同分擔,共同作出持續援助。這不就是恰到好處的道德「實踐」嗎?

這裡不是務求提出甚麼鐵定真理,筆者相信開放討論永遠是趨向真理的基石。不管各位知識分子所屬的學系學派為何,也不管你們是否對海德特及格林的研究感到冒犯,皆因二人或多或少認為,不少歷史上的哲學家也許脫不掉「直覺先行,決策在後」的思維模式,建構理論時免不了受湧上心頭的強烈直覺影響,再依此加上種種看似言之成理的「解釋」(這方面威爾森被譽為「先知」)。未知是否意味著,休姆(David Hume)的哲魂彷彿在震懾古今:

理性只不過是熱情的僕人。

Reason is and ought to be the servant of the passions.

(後記:格林指他此著作出版,是押上了全組研究員的前途。也許他預料受全球各界熱議甚至攻擊,這分勇氣值得敬重。筆者認為這是新潮,無論如何艱難,值得我們持續地加以深思。)

- [註四] Babies are smarter than you think

- 封面圖片來源:en.wikipedia.org