文/Margaret D.Lowman

上千片的樹葉採樣

成為樹冠生物學家並不是我一開始的目標,只是隨著研究的進展,各種想法自然而然地把我帶到樹冠這塊領域。我早期和雨林接觸的經驗讓我很沮喪,因為那時候我身邊根本沒有其他同事,雪梨大學的學生跟教職員也都沒有參與雨林研究,因此我對雨林的了解僅限於書本,不然就是和偶爾來大學參訪的科學家討教。

我記得最一開始在構想博士論文計畫時,我一心一意想要研究的是雨林樹冠層裡的蝴蝶。我想像自己身處綠野,坐在盪鞦韆上細數色彩繽紛的鱗翅目昆蟲,那感覺多開心啊!但我的指導老師比我實際多了,他提醒我,博士論文需要收集大量的研究數據,因為蝴蝶的活動範圍很廣,且行蹤成謎,他很擔心我到了雨林以後,會連一隻蝴蝶都找不到。百般不情願下,我只好把研究對象改為行動力比較差的生物:樹木。我決定研究雨林樹葉的生長模式,這也是我在蘇格蘭碩士論文的延伸,當時我研究的是植物氣候學以及樺樹的光合作用,只不過蘇格蘭的樹最高也就十五呎而已。

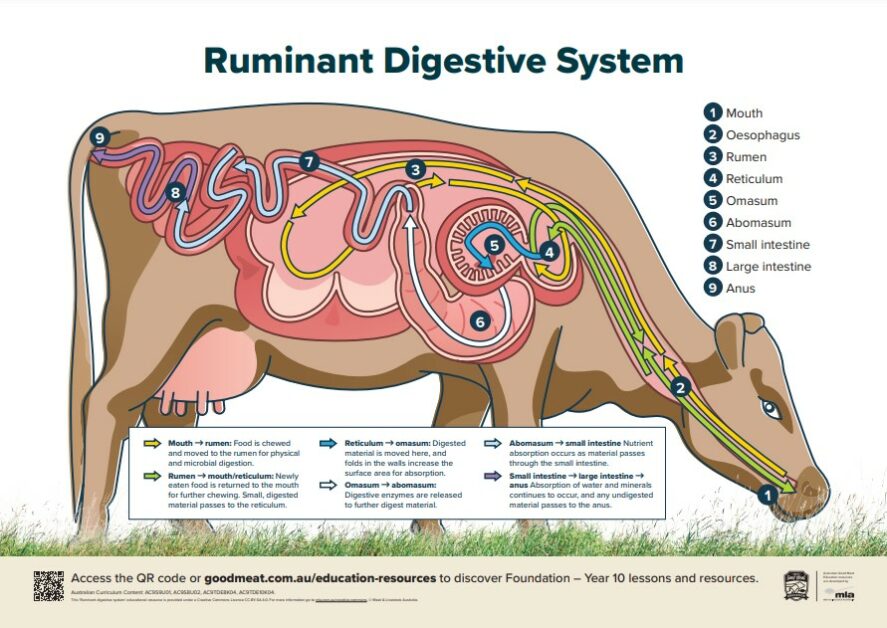

儘管樹葉是森林生態系統相當重要的驅動力,但和雨林樹葉相關的文獻還是非常少,而一九七○年代以前,大部分的雨林生態研究都是敘述性質,而非實驗類型。葉子在不同季節時會產生什麼變化?葉子的生長模式又是什麼?這其中可是包含了發芽、生存、壽命長短、死亡以及衰變等各種面向。我希望在研究中設計有效的實驗,然後以葉子為研究單位進行重複試驗。若是把整棵樹株當作研究的單位,那麼在複製研究時,不僅範圍太大,也不容易達成。

身為一個用功、又全心全意投入在研究工作的學生,我真的是把自己完全地投注到田野研究裡,滿腦子都是雨林樹冠。我當時的目標是研究澳洲東部最常見的亞熱帶和熱帶雨林樹種,試圖了解這些樹種的葉生長型態,以及食植行為對樹葉生存率的影響。我的研究問題包括:熱帶雨林樹冠層中葉子的壽命有多長?是什麼因素誘發新葉萌芽?為什麼樹葉會在溫暖的環境中死亡,冬季時卻不會掉落?

為了要研究這些問題,我給樹冠層裡上千片樹葉做了記號,仔細採樣,並將各種因素也考量進去,例如空間(以樹群、個別的樹木或枝葉為單位,看不同樹種、位置、高度的差異)和時間(以季節和年份來看樹葉生長的差異)。我僅選擇了五個不同的樹種,做樹葉生長型態的比較,因為熱帶雨林樹冠有數千種,要全部研究是不可能的。我所選的五個樹種都有其生態上的重要性,並且也擁有特殊的保護機制,以阻絕昆蟲帶來的傷害(譬如非常螫人的細毛、異常堅韌、數量稀少,或帶有毒性)。

我超時工作,記錄著那些標識有記號的樹葉如何對抗草食性動物,這點對樹葉壽命來說非常關鍵。但我萬萬沒想到,有些樹葉竟然可以存活超過十二年,這也讓我田野研究所花的時間,比原本預期的還要更久。驚訝之餘,這也反映了我從小在紐約州長大所形成的「溫帶本位偏見」,因為溫帶樹葉的壽命,大概只有六至八個月而已。

若想驗證雨林樹葉成長動態學的各種假設,我大可以選擇在地表高度的樹葉樣本,但如此一來,我的研究結果可能會有所偏差,因為地表的環境較陰暗,但絕大多數的樹葉都是在地表之上生長,沐浴在充足的陽光裡。我站在地面上抬頭仰望,還發現了另一個不該把自己局限在地面、非得登高進入樹冠層不可的理由:生物的多樣性,都是集中在樹頂。

草食性動物對樹葉的生長型態可能有著重大影響,一九七○年代晚期,史密森尼學會的昆蟲學家泰瑞歐文所收集的實證指出,地球上絕大多數的昆蟲棲息地都是在森林的樹冠層。一想到樹上可能充滿了各式各樣的昆蟲和植物,我對樹冠層又更感興趣了。

立志成為爬樹達人

我原本沒想過把爬樹當成職業,事實上,我曾經無所不用其極,尋找不需要爬樹的替代方案。像是訓練猴子,想辦法把大型長焦相機固定在滑輪上;或是冒著摔下山谷的風險,趴在懸崖上觀察與我視線同高的雨林樹冠。但是這些方法對於收集有效的研究資料來說,都太不切實際了,所以我決定成為一個爬樹高手!

我永遠也不會忘記自己第一次爬樹的經驗,那是一九七九年三月四號,剛好是我媽媽的生日,我爬的是一棵角瓣木。這種樹在雪梨南方的皇家國家公園裡,可以超過三十公尺高。即便城市範圍不斷擴張,所幸澳洲東南部沿海還有幾處維護良好的暖溫帶雨林,那時我打算利用這一帶來收集光合作用的相關數據,也因為地點臨近雪梨大學,我希望可以善用資源,順便進行其他的研究工作。角瓣木是我研究的五個樹種之一,經濟效益也很高,它厚實的蠟質葉面,看起來就很難被昆蟲啃咬。

我很幸運地被當地一個洞穴探勘社團「收留」,他們教我如何使用攀爬的工具和繩索,不過他們的技術主要是拿來探勘地底洞穴。他們看我一點經驗都沒有,肯定覺得我很好笑吧。因為那時候澳洲都還沒有登山用品店跟戶外活動的產品型錄,我只好拿汽車的安全帶,聽從我的老師茱莉亞‧詹姆斯和艾爾‧瓦里亞德的指導,一針一線縫製自己的第一個安全扣帶。

我先在雪梨大學植物學系系館旁的一棵樹上實際練習,然後就直接攀爬角瓣木了,我也在那裡學會用彈弓在樹木上固定繩索以及垂降的方式攀樹。就像大多數的初學者,我努力想要改變身體的重心,好讓自己不要再晃來晃去,但我還是晃得一塌糊塗、東倒西歪的,雖然隔天我全身痠痛到不行,但是爬樹真的很好玩!

從那天起,我就再也沒往回看……或是往下看了!有了更進一步的指導,我想澳洲雨林裡任何一棵健壯的樹,我都有辦法攀爬到最頂端,帶著我的裝備:七十公尺的「藍水二代」攀登動力繩索、我自製的安全扣帶、兩個上升器、一個鯨魚尾環扣、一個自製的彈弓、一堆鉛錘和魚線,還有田野筆記本,我已經準備好研究樹頂上的各種生命了。

我在澳洲研究的那幾年,開了好幾十萬公里的路,為的是每個月到溫帶、亞熱帶和熱帶雨林定期觀測樹冠層的樹葉變化,我也列了一個實用的田野研究裝備清單。這些野外旅程也讓我有機會看看澳洲內陸的生活,接觸這座島上的文化。

我也遇到好多和藹親切的人,他們的人情味豐富了我在田野的經驗,我會永遠銘記在心:在濕溽的樹林裡待了好多天時,好心的牧人給我蘇格蘭威士忌;多瑞格(Dorrigo)一個木雕師傅把籬笆木柱刻成美麗的碗,還教我怎麼辨識我最喜歡的樹的樹材;我的技術助理希金斯,他敏銳的雙眼和沉穩的雙手,在瞄準樹枝做固定點時幾乎沒有失手過;還有許多陪我一起到處採樣、忍受水蛭和高樹的朋友們。

此外,這些旅程中也不乏形形色色的其他人物:到國家公園偷雪杉的一群盜木者;那些被我渾身泥土、腰上掛把開山刀嚇到的奶吧(Milk Bar,即咖啡店)老闆們,嚇歸嚇,他們奶昔還是搖得超好喝的;一群反文化的澳洲人,醉心迷幻藥,總是在雨林裡收集果實和種子,處理後吸食;以及那個「蛾人」,只要當地酒吧的燈一亮,他就會準時報到;另外還有一位總是踩著高跟鞋的旅客,她偶爾會來國家公園,才走幾步路就尖叫道:「水蛭!!!」,然後便慌張踉蹌地跑回車上揚長而去。

征服螫人樹

克服了最一開始辨識雨林以及爬樹的困難以後,我在國家公園及保育區裡,選了幾處做為長期研究的區塊,並在幾棵樹架好方便進入樹冠層使用的常設設備。最具挑戰性的樹種就是螫人樹,又稱金皮樹。這種樹呢,顧名思義,葉柄和樹葉上全佈滿密密麻麻的小毛刺,可以輕易地刺穿皮膚,在傷口的表皮上釋放毒素。一九○八年,一位澳洲的化學家派崔伊指出,螫人樹的毒性比一般的蕁麻還要強上三十九倍。巨大的螫人樹和普通的蕁麻都屬同科(蕁麻科),野生的蕁麻大概有三呎高,但是在雨林裡面的螫人樹卻可以長到兩百呎高。因為樹葉的壽命和生存率也是樹葉生長模式的其中一環,如此螫人卻有保護作用的毛刺,無疑激起了我的好奇心。

凱拉山保護區坐落於新南威爾斯州的臥龍崗市,有人告訴我保護區的螫人樹很多,很適合作為研究的地點。不出所料,在有擾動(如:土石流、造路)的懸崖上,正是這種先驅樹種(即在一塊空地或受干擾或是新生的區域最先出現的樹種)最佳的生長地點,在保護區裡的螫人樹,高度可達一百五十呎,直徑可達八呎,並沿著偶爾來紮營的童子軍所建造的步道系統生長。不過發現這一帶螫人樹的欣喜很快就被一位童軍領隊澆熄了,這個人常常不請自來,且過分熱情,害得我走童軍步道時很不自在,而且這樣對研究也有很大的風險,為了要避免這種尷尬,我決定從山的另一邊進入保護區,開闢我自己的路徑。

重新探勘地形以後,我找到了一個非常合適的山溝,這區塊可能根本沒有人來過。我第一次穿梭在這片我新發現的雨林區塊時,華麗琴鳥也高歌不斷,有這種美麗的雀形目鳥作伴,是我在澳洲工作時非常獨特的享受。在我的研究地點棲息的鳥類,大多都是兩兩一對、有地域性的琴鳥。過去數年間,我有幸欣賞到無數地令人嘆為觀止的琴鳥求偶儀式。

琴鳥會模仿其他鳥類的叫聲,牠們常常將各種不同的鳴唱拼湊在一起,並且不間斷地重複很多次(感覺都不需要換氣),渾厚美麗的音調,不時在森林裡迴盪。我在澳洲從事研究的那幾年,琴鳥一直是非常珍貴的同伴,但很諷刺地,在凱拉山保護區裡的琴鳥,還會模仿一些不尋常的聲音,譬如說狗叫聲、割草機的噪音,或是卡車倒車的聲音,這些聲音或許也是對這一帶快速的都市發展,一種預言式的告誡吧。

我在我的秘密山溝裡,選了幾棵要攀爬的樹木。對付螫人樹呢,我會先爬上它旁邊那棵樹,然後再攀近螫人樹的樹枝(我有戴手套)。每次採樣,免不了都會被毛刺螫上幾回,但後來我也愈來愈習慣這種像蜜蜂叮的刺痛感,就連已經枯死的樹葉都還是很螫人。也因為要不停的採樣,搞得我雙手上的紅腫好像永遠不會褪似的。

始料未及的挑戰

我採樣的方法其實很簡單。首先我會拿一隻防水筆,依序在不同樹枝、不同高度、不同棵樹的樹葉寫上編號,再每個月固定回去紀錄樹葉的生長狀態、損壞程度、顏色變化和最後的死亡階段。我也記錄葉片上受到昆蟲侵害的範圍,並將葉片生長的模式和資訊紀錄在筆記中。有了這些長期的測量和記錄,我很快就整理出雨林中上千片樹葉的生長模式,並彙整成一個龐大的資料庫,樹葉上的記號意外地保存良好,也讓我能夠持續觀察每一片樹葉,直到它們枯黃老去。

我也在地面架設枯落物收集盤,每個月採集落葉樣本,測量樹木、樹葉以及花朵的重量,這也是計算森林生物量很傳統的一種做法。架設枯落物收集盤需要一個一平方公尺的收集網,並以塑膠管做的支架架高。

我記得我第一次架設收集盤時,遇到一個始料未及的阻礙,澳洲工會讓我吃了很大的苦頭。首先是大眾運輸罷工,再來是連續兩個月的暑假,那段期間我根本沒辦法買到製作收集盤所需的材料。澳洲工會的強勢,讓人們部分的生活所需完全被箝制,這些推遲和阻礙教了我寶貴的一課:一定要事先訂好研究計畫。

後來我終於架設好收集盤和攀樹設備,一個月過後,我迫不及待想回去看收集盤裡收集了什麼,也等不及進行第一次樹葉的樣本觀察。時序正值九月,是澳洲的初春。我向下走到山溝裡,被腳邊會動的土地嚇了一跳,原來我匆匆忙忙地,差點踩到澳洲棕蛇。這種毒性極高的蛇類,在屬繁殖季節的春天攻擊性特別強,因此我慢下腳步、小心地前進。但我被眼前的一幕給嚇傻了。整片山溝地上滿滿都是蛇,而且全都是毒性超強的棕蛇,這群棕蛇想必是在陽光最充足的地點曬著日光浴……小心啊,印地安納瓊斯!

我躡手躡腳地離開滿是棕蛇的山溝,如釋重負地安全回到大學的交通車上。這個危險的阻礙迫使我不得不放棄整個山溝,不這樣做的話,我的雙眼可能沒辦法專注在樹冠,而是得緊盯著腳邊的土地了。後來我在凱拉山保護區有著豐富螫人樹的某個下坡處,找到一小塊的雨林區,不過沒有成群的棕蛇,也沒有惱人的童子軍領隊。

根據測量的數值顯示,即便有毛刺保護,螫人樹冠層的樹葉每年還是有高達百分之四十二的樹葉表面被草食性動物啃食殆盡。一種具有宿主特異性的葉甲蟲,已經演化至專門吃這種名符其實的針墊。跟其他澳洲雨林樹種相比,螫人樹冠被蟲食的比例,也是我測量過程度最高的。失去如此大面積的光合組織,螫人樹怎麼還有辦法存活呢?為什麼螫人毛刺保護不了樹葉呢?

原因很簡單,螫人樹的生長速度快,加上葉組織吸收的養分相對較少(葉片薄小、生命週期短),因此可以輕易淘汰受侵害的樹葉,卻不會造成樹株死亡。而有效阻絕人類的螫人毛刺,對甲蟲來說可是一點威脅都沒有。據說亞洲是蕁麻科演化的地方,這種毛刺的植物防衛機制,能有效遏止了許多哺乳類動物的捕食。不過對此我仍心存懷疑,因為即便被有毒的毛刺保護,螫人樹所受到的昆蟲侵害,仍比我測量過的其他雨林樹種都還要嚴重。不同樹種間落葉的比例差異相當顯著,這是非常驚人的發現,也是未來可以繼續研究的方向。

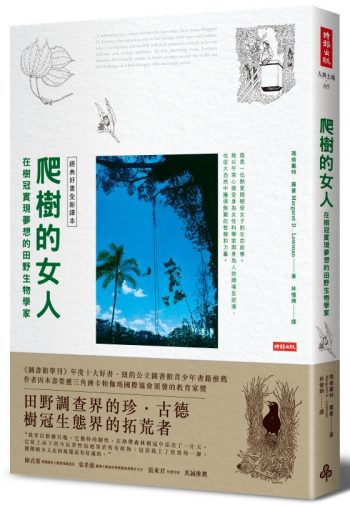

瑪格麗特‧羅曼懷抱對科學研究的滿腔熱情在田野調查界打拼,不但開啟女性研究熱帶樹冠層的新里程,更被譽為樹冠生態學的拓荒者。隨著本書,我們一窺作者三十多年來投身樹冠研究的有趣經歷,一位不甘於平凡女性的故事。《爬樹的女人》,時報出版。

-200x200.jpg)