- 作者/照護線上編輯部

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《腹瀉、血便、體重減輕是警訊!發炎性腸道疾病治療解析,專科醫師圖文懶人包》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接

「有位 30 多歲的女性患者,平時工作相當忙碌,壓力很大,經常腹瀉。雖然發現排便帶血,但自認為是痔瘡,而沒有放在心上。」臺北榮民總醫院內視鏡診斷暨治療中心王彥博醫師指出,「因為持續解血便,患者經常感到頭暈,才終於就醫檢查。」

大腸鏡檢查發現患者的直腸、結腸有嚴重發炎、潰瘍。經過一系列檢查,確診 為潰瘍性結腸炎,王彥博醫師說,接受傳統藥物治療後,患者的症狀緩解,但 是一段時間後又會復發,於是向健保申請使用生物製劑。

王彥博醫師說,至今持續使用生物製劑已經過了三年,患者的狀況穩定下來, 沒有復發的狀況,回復正常的工作與生活。

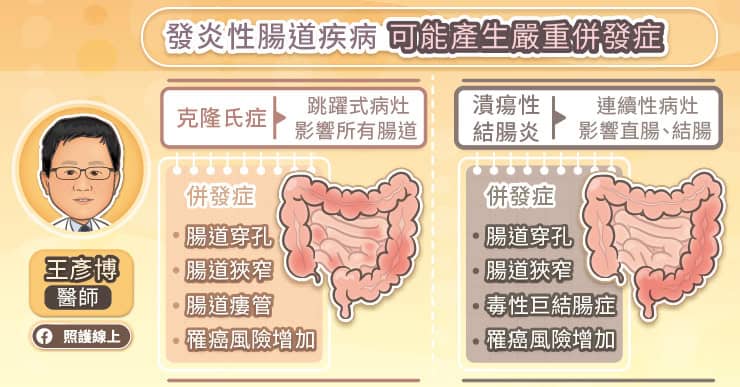

發炎性腸道疾病(IBD,Inflammatory Bowel Disease)是一種慢性腸道發炎 疾病,主要分為潰瘍性結腸炎與克隆氏症。王彥博醫師解釋,潰瘍性結腸炎主 要影響結腸、直腸,常見症狀包括腹瀉、血便、腹痛等。克隆氏症可能影響所 有的消化道,常見症狀包括腹痛、腹瀉、營養不良、貧血、體重減輕等。

「一般的腸胃炎會出現腹痛、腹瀉、發燒等症狀,大多會在幾天內緩解。」王 彥博醫師強調,「發炎性腸道疾病患者的症狀則是反覆發作,如果持續較久、經 常發作,便要提高警覺,盡快就醫檢查。」

除了影響腸道之外,發炎性腸道疾病也可能影響腸道以外其他器官,而出現眼 睛發炎、皮膚紅疹、關節疼痛等症狀。王彥博醫師說,大約四分之一的病人會出現腸道外症狀,曾經有病人是先以關節痛來表現,後來做檢查後才發現,原 來是罹患發炎性腸道疾病。

發炎性腸道疾病的成因尚未完全明瞭,目前認為可能與多種因素有關,包括基 因、飲食、環境、壓力等。王彥博醫師說,發炎性腸道疾病患者中具有家族史 的比例約為 10%。可能在遇到某些感染、飲食、環境的影響,而激發出針對腸 道的免疫反應,對自己的腸道組織發動攻擊,造成腸道慢性發炎。

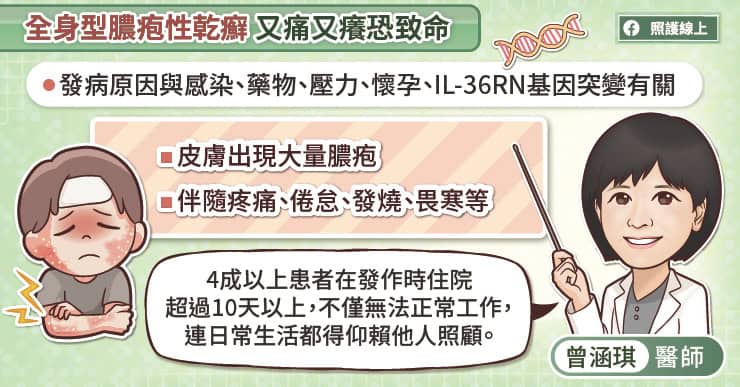

潰瘍性結腸炎通常是呈現連續性病灶,從直腸向結腸延伸。克隆氏症的病灶會 呈跳躍式分布,包括食道、胃、小腸、結腸、直腸等皆可能受到侵犯。王彥博 醫師說,潰瘍性結腸炎通常侵犯黏膜層,可能造成腸道穿孔、腸道狹窄、毒性 巨結腸症等;克隆氏症會侵犯黏膜層、黏膜下層、肌肉層,若未接受治療,恐 導致腸道狹窄、穿孔、瘻管、膿瘍等嚴重併發症。倘若腸道長期處於發炎的狀 態,將使罹癌風險增加。

潰瘍性結腸炎患者會經常腹瀉、血便,而導致營養不良、貧血,且嚴重影響生 活品質,甚至無法好好工作。王彥博醫師說,如果因為嚴重併發症而反覆接受 手術,可能造成短腸症候群,恐導致失能,對患者與家屬造成極大的衝擊。

治療發炎性腸道疾病,追求腸道黏膜癒合

診斷發炎性腸道疾病後,醫師會根據抽血檢查、影像檢查、內視鏡檢查、病理 切片的結果,評估疾病的嚴重度,並擬定合適的治療計畫。

首先要做好飲食控制,不要吃生食。王彥博醫師說,藥物治療包括 5-ASA 抗發 炎藥物、類固醇、免疫調節劑、生物製劑等。

長期使用類固醇可能造成月亮臉、水牛肩、增加感染風險等副作用,因此類固 醇通常僅作短期內控制急性病情之用,治療上主要會以 5-ASA 抗發炎藥物、免疫調節劑來控制發炎。倘若傳統治療成效不佳,便會考慮介入生物製劑。

相較於傳統藥物,生物製劑的治療機轉較精準,可以有效抑制發炎反應,且副 作用較少,能夠幫助腸道黏膜癒合。

發炎性腸道疾病治療目標有幾項,第一、臨床症狀緩解,降低腹瀉、血便頻率;第二、發炎指數回復正常;第三、腸道黏膜癒合,降低復發風險;第四、達到病理緩解,長期穩定控制病情。王彥博醫師說,在症狀改善後,患者還是要按時回診,持續接受治療。

貼心小提醒

天氣寒冷時,很多人喜歡進補,但是發炎性腸道疾病患者最好不要任意進補。 王彥博醫師叮嚀,規律用藥、均衡飲食、維持良好生活習慣,才能把疾病控制 穩定,維持理想的生活品質,降低出現嚴重併發症的機會!

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《腹瀉、血便、體重減輕是警訊!發炎性腸道疾病治療解析,專科醫師圖文懶人包》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接