- 作者/照護線上編輯部

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《骨折手術要提防感染、骨髓炎,傷口併發症的成因與對策,骨科醫師圖文解析》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接

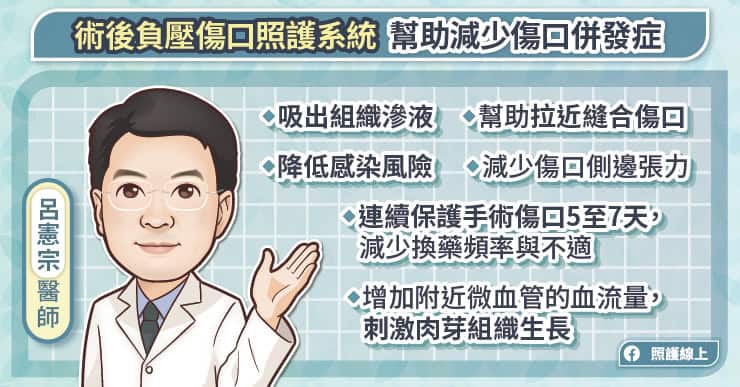

「骨科手術的傷口很怕感染,如果感染無法控制,便得將植入物、人工關節移除,然後需要長時間的換藥,等到感染改善後再想辦法關閉傷口,往往需要3至6個月以上。」臺北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任呂憲宗醫師指出,「為了降低傷口併發症的風險,可以多管齊下,包括把血糖控制穩定、避免手術低體溫、使用手術後負壓傷口照護系統等,讓傷口順利癒合,能夠減輕患者與家屬的壓力,也能避免許多衍生的醫療花費。」

車禍、跌倒都可能造成骨折,車禍常造成脛骨、股骨、脊椎骨折;跌倒時因為會用手撐地,常造成手腕骨折;老人家在滑倒時容易出現髖部骨折。呂憲宗醫師解釋,如果在受傷時骨頭沒有跟外界環境接觸,稱為閉鎖性骨折;如果在受傷時骨頭有跟外界環境接觸,稱為開放性骨折。

隨著鋼板、鋼釘等醫材的進步,骨折的治療觀念逐漸改變。呂憲宗醫師指出,若狀況許可時,現在會傾向用鋼板、鋼釘進行固定,讓患者能早點活動。

因為如果採用打石膏的保守治療,患者可能要固定 4 至 8 週等待骨頭癒合。呂憲宗醫師說,如果動手術固定,能夠顯著縮短復原的時間。

接受手術治療後,便要好好地照顧傷口。無論是創傷造成的傷口,或是動手術造成的傷口,都得留意傷口併發症的發生。呂憲宗醫師說,常見的傷口併發症包括腫脹、疼痛、感染、壞死、崩裂等。傷口併發症可能導致住院天數增加、醫療花費增加。

與傷口併發症有關的危險因子很多,有些是與患者相關,有些是與手術相關。呂憲宗醫師說,患者相關的危險因子包括糖尿病、高血壓、肥胖、高齡、慢性腎病、慢性肺病、抽菸等;手術相關的危險因子包括緊急手術、二次手術、軟組織受損、汙染性傷口、高張力傷口、手術低體溫、手術時間長等。

為了減少傷口併發症,醫師會針對各種傷口併發症的成因擬定各種對策,包括把血糖控制穩定、採用個人專用熱空氣式保溫毯避免手術低體溫、使用手術後負壓傷口照護系統幫助傷口癒合與保護並控制傷口併發症等。

由於傷口中常會鬱積組織液,鬱積的組織液會增加傷口感染的風險。呂憲宗醫師說,手術後負壓傷口照護系統是在台灣是相對較新的技術,它是在傷口外覆蓋特殊海綿敷料,再以防水的薄膜固定,然後接上持續抽吸的主機。手術後負壓傷口照護系統能夠維持負壓,幫助移除滲液與感染物質,進而降低傷口感染的風險。

相較於使用紗布覆蓋傷口,手術後負壓傷口照護系統能夠帶給患者幾項好處。呂憲宗醫師說,因為具有防水薄膜,能夠避免傷口碰到水,讓患者、家屬較好照顧,而且可以連續保護手術傷口5至7天,減少換藥頻率與不適。

手術後負壓傷口照護系統能夠移除多餘的滲液,預防切口旁皮膚浸潤、並降低傷口感染的機會。亦能幫助拉近縫合傷口,減少傷口側邊張力,並可增加附近微血管的血流量,刺激肉芽組織生長。

「骨折的傷口若發生感染,可能演變成骨髓炎,就會相當棘手。」呂憲宗醫師說,「從臨床經驗看來,手術後負壓傷口照護系統能夠讓患者早一點出院、減輕傷口照護的負擔、降低感染的風險,帶給患者很多幫助。」在現今醫療人力不足的情況下,使用手術後負壓傷口照護系統可以讓患者傷口得到更好的照護成效及先進的醫療品質。

筆記重點整理

一、 隨著鋼板、鋼釘等醫材的進步,骨折的治療觀念逐漸改變。若狀況許可時,現在會傾向用鋼板、鋼釘進行固定,讓患者能早點活動。如果採用打石膏的保守治療,患者可能要固定 4 至 8 週等待骨頭癒合。如果動手術固定,能夠顯著縮短復原的時間。

二、 接受手術後,要留意傷口併發症。常見的傷口併發症包括腫脹、疼痛、感染、壞死、崩裂等。傷口併發症可能導致住院天數增加、醫療花費增加。

三、 為了減少傷口併發症,醫師會針對各種傷口併發症的成因擬定各種對策,包括把血糖控制穩定、避免手術低體溫、使用手術後負壓傷口照護系統等。

四、 相較於使用紗布覆蓋傷口,手術後負壓傷口照護系統能夠帶給患者幾項好處。因為具有防水薄膜,能夠避免傷口碰到水,讓患者、家屬較好照顧,而且可以連續保護手術傷口5至7天,減少換藥頻率與不適,讓患者傷口得到更好的照護成效及醫療品質。

五、 手術後負壓傷口照護系統能夠移除多餘的滲液,預防切口旁皮膚浸潤、並降低傷口感染的機會。亦能幫助拉近縫合傷口,減少傷口側邊張力,並可增加附近微血管的血流量,刺激肉芽組織生長。

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《骨折手術要提防感染、骨髓炎,傷口併發症的成因與對策,骨科醫師圖文解析》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接