廷布克圖無疑是近現代西非科學進步最重要的地點之一,卻也絕非獨一無二。非洲還有其他一些城市,特別是與更廣泛的貿易和宗教世界密切關聯的那些城市,都在這段期間經歷了相似的科學知識擴張。

除了廷布克圖以外的那些地方

博爾諾蘇丹國(Sultanate of Borno)是位於當今現代奈及利亞境內的伊斯蘭王國,根據一份晚近記載,該國大清真寺(Great Mosque,譯註:亦稱「星期五聚禮」或「主麻日」清真寺)的學者研讀「好幾部科學著述」。

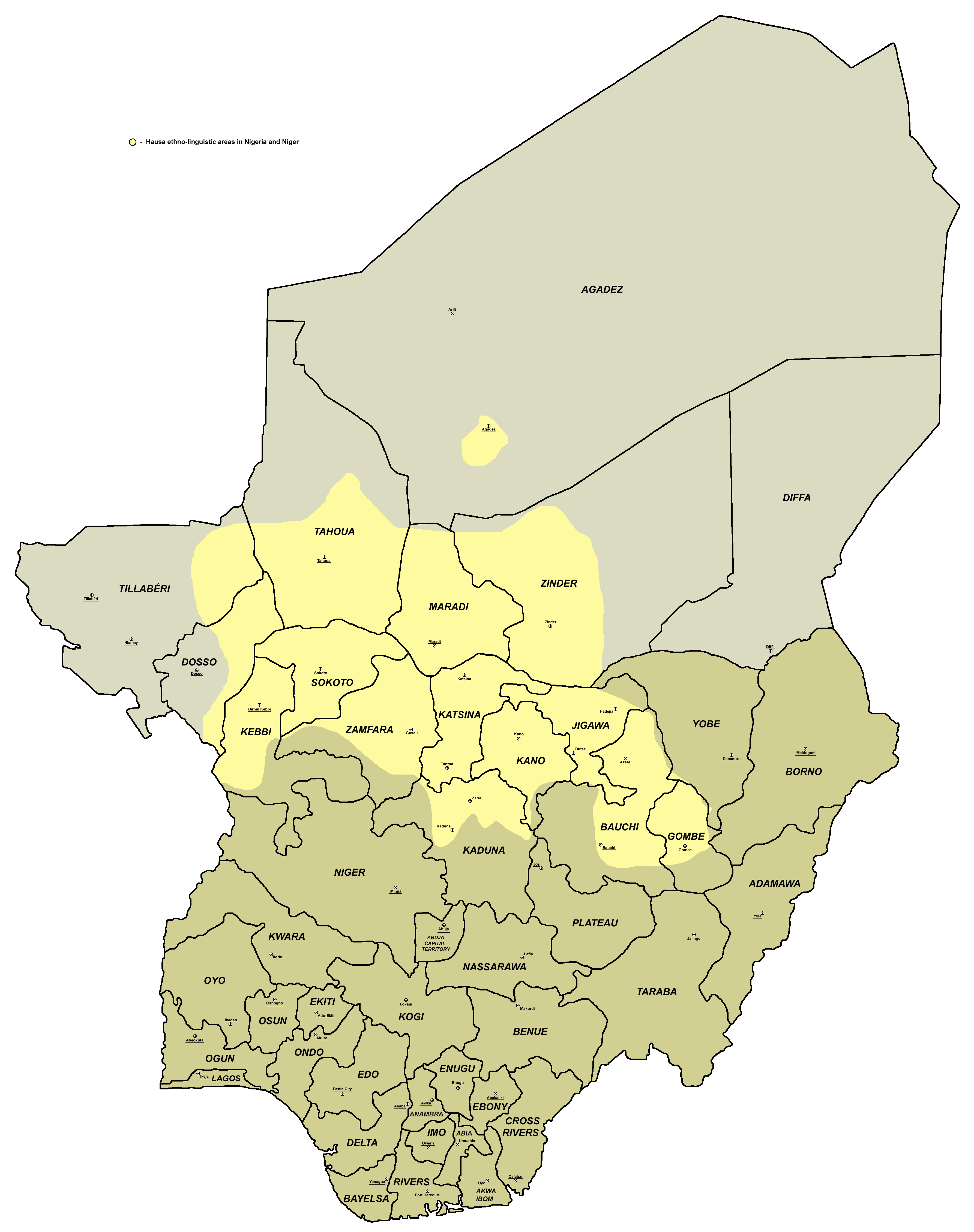

同樣地,在後來成為奈及利亞的另一個伊斯蘭王國,卡諾蘇丹國(Sultanate of Kano),則是從穆斯林世界各地延攬學者前來宮廷教學。在十五世紀初,一位學者從麥地那遠道前來,並隨身帶來了大批阿拉伯手抄本,其中有許多都涉及科學科目,好比天文學和數學。就像在廷布克圖,十五世紀卡諾的非洲學者,同樣閱讀種種阿拉伯文概述,摘譯自古希臘文本以及諸如海什木等影響深遠的穆斯林科學思想家的著述。

如同我們在其他地方所見,在卡諾宮廷工作的天文學家,也協助編制年曆。

一位名叫阿卜杜拉.本.穆罕默德(Abdullah bin Muhammad)的學者,甚至還寫了一部手抄本來詳述傳統伊斯蘭占星術星曆,內容談到月球如何在一年期間運行穿越不同星座。除此之外,本.穆罕默德也描述了「行星的運行」以及它們所具有的種種不同占星學意義。最重要的是,這部手抄本是以豪薩文(Hausa)寫成的,使用這種語文的豪薩族裔群體,就是卡諾人口當中的多數族群。除了阿拉伯文星體名稱之外,本.穆罕默德甚至還註記了各個恆星和行星的豪薩文名稱。好比水星就以「瑪格塔卡德」(Magatakard)被列於其中,其豪薩原文的意思是「抄寫員」,至於太陽則稱為「薩爾基」(Sarki),意思是「王」。這同樣是個重要的提示,告訴我們非洲的前伊斯蘭天文學傳統的存在,而且當新的阿拉伯手抄本在十五和十六世紀傳入,這項傳統也隨之改頭換面。

神奇的魔幻方陣

新的科學思想在西非持續發展到了十八世紀早期。

一七三二年,一位在卡齊納(Katsina,同樣位於現今奈及利亞)工作的數學家寫了一部手抄本,標題是《論字母表之魔幻用途》(A Treatise on the Magical Use of the Letters of the Alphabet)。那位作者名叫穆罕默德.伊本.穆罕默德(Muhammad ibn Muhammad),曾東遊近一千三百公里外的博爾諾蘇丹國求學,師事泰斗穆斯林學者,學習天文學、占星學和數學。就像我們在本章接觸過的非洲科學思想家,他也在當時剛完成一趟麥加朝聖。

儘管書名晦澀難解,伊本.穆罕默德的手抄本,實際上就是一部數學作品,書中詳述了我們所稱「魔幻方陣」(magic squares)背後的基本原理,這是你有可能在學校裡遇到的那種材料。

最簡單的魔幻方陣是個 3×3 網格,裡面填上從 1 到 9 的數字,把數字填進正確位置,你就可以讓所有的行、列和對角累加和全都為相等數值。還有,儘管數字有多種排列方式,卻始終只有一個「魔幻數字」(magic number),可以讓所有數字的累加和全都相等。(就3×3網格而言,那個數字是15。)一旦你掌握了這一點,接著你就可以開始提出比較複雜的數學問題——例如,像 9×9 這般較大的方陣,或者甚至是個 n×n 任意大型方陣的「魔幻數字」為何?你還可以開始計算出,就不同大小的方陣,各有多少種不同的排列方案,還有求解的最佳運算法為何。

魔幻方陣在中世紀伊斯蘭數學界有廣泛討論,而且伊本.穆罕默德也幾乎肯定是閱讀在卡齊納販售的阿拉伯手抄本時學過那種方陣。他顯然是著了迷,騰出他的手抄本多頁篇幅來介紹它們,並提出了一套公式,來建構種種不同尺寸的方陣。他還證明,就一個 3×3 方陣,只需旋轉與鏡射就能找出所有不同的解。

避邪、占卜、真主的秘密 魔幻方陣的宗教意義

然而,在伊本.穆罕默德看來,除了對數學的興趣之外,魔幻方陣也同樣是他宗教義務的一部分。魔幻方陣被視為阿拉的禮贈,「字母受真主守護,」他寫道。事實上,這種魔幻方陣在當時看來是十分特別,因此伊本.穆罕默德還建議數學家「暗中工作……你不該隨便傳揚真主的祕密」,這也點出了許多人心中認定與魔幻方陣連帶有關的神祕特性。

就像許多科學思想家,不論他們在非洲、亞洲或歐洲,伊本.穆罕默德也認為魔幻方陣具有護身符的作用,能防護抵禦不祥之兆;這就是為什麼他的手抄本標題提到數學的「魔幻用途」。魔幻方陣也被廣泛使用來嘗試預測未來。伊本.穆罕默德想必也在早現代時期的卡齊納提供他的這些服務,解析「讀數」,一般就是把特定數字代換成單詞或字母。甚至還有些人把魔幻方陣縫上他們的衣物來避邪。

科學革命的一部分:漠南非洲和歐洲科學革命驚人的相似之處

長久以來,撒哈拉以南非洲地區(編按:一般稱為漠南非洲)總是被排除在科學革命的歷史之外。然而一旦我們開始探索那片地區的豐富科學文化,實際上我們也就能看出,在同期該地區,該地區與歐洲的情況存有眾多雷同之處。就像在歐洲,非洲人也藉由阿拉伯文譯本和以阿拉伯文寫成的概述,認識了亞里士多德和托勒密等古希臘和羅馬的科學思想家。就如同歐洲的情況,非洲人也取法較晚近伊斯蘭天文學家與數學家的著述,好比海什木,得知對這些古代思想家的相關批評。而且就如同歐洲的情況,非洲的科學革命,並沒有完全排除較古老的觀點:天文學、占星學和占卜術,彼此往往仍難區分。因此,與其把非洲視為與科學革命互不相干,我們應該把它看成共通歷史的一個部分——在這段歷史中,沿絲路貿易和朝聖的蓬勃發展,促使十五和十六世紀期間的科學出現變革。

在廷布克圖和卡諾,就像在撒馬爾罕和伊斯坦堡,伊斯蘭學者也得到了非洲富人的贊助與扶持,因為他們能體認天文學和數學的宗教價值。「這門科學的一項用途就是能得知禮拜時間,」桑海帝國一位宮廷天文學家這樣表示。在此同時,天文學家也幫助引導商隊跨越撒哈拉,進一步為那處地區的貿易成長做出貢獻。他們旅行跨越浩瀚沙漠「彷彿那是在海上,由嚮導憑恃星辰操控前行」,一位作者這樣解釋。

非洲位於絲路最西端,到了十五和十六世紀期間,它終於也經歷了自己的科學革命。現在我們沿著絲路東行,揭示雷同的商業、宗教和知識交流,是如何協助在中國和印度引發了一場科學革命。

——本文摘自《被蒙蔽的視野:科學全球發展史的真貌》,2023 年 5 月,時報出版,未經同意請勿轉載。