- 作者/照護線上編輯部

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《血壓高,恐爆血管、心臟病!高血壓導管治療幫助穩定血壓、減少藥物,醫師圖文解說》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接

四十歲的王女士是位上班族,有次量血壓時意外發現血壓很高,收縮壓超過 190 mmHg,才趕緊到心臟科檢查。

因為患者相對年輕,於是先安排檢查看看是否有導致次發性高血壓的原因。中國醫藥大學新竹附設醫院內科部心臟血管系心導管室主任陳業鵬醫師指出,初步排除次發性高血壓後,她的血壓控制還是不理想,所以逐漸增加藥物,總共使用 6 種降血壓藥物。

「有一次回診,患者說因為工作的關係,她其實吃藥都很不規則,又常常忘記吃藥,所以詢問有沒有其他控制血壓的辦法?」陳業鵬醫師分享,「當時就建議可以考慮高血壓導管治療,她毫不猶豫的直接說好。」

後來幫她安排高血壓導管治療進行腎動脈交感神經燒灼術,陳業鵬醫師回憶,大約一個月後,她已經可以減到剩三種降血壓藥物,因為血壓維持很穩定,後續也再減少藥物。

高血壓導管治療是微創手術,能夠全天候發揮紓緩血壓的效果,適合用於已使用多種降血壓藥、服藥不規則、已有器官損傷的患者,可幫助血壓達標,減少中風、心臟病的風險。

血壓過高造成系統性傷害!

在過去,高血壓的定義是 140/90 mmHg,自從 2017 美國心臟學會目發表將高血壓定義至 130/80 mmHg,越來越多國家也將共識訂於 130/80 mmHg。2022 起台灣高血壓學會/中華民國心臟學會高血壓指南也將定義標準降低至 130/80 mmHg 若收縮壓介於 120-129 mmHg 且舒張壓小於 80 mmHg,稱為高血壓前期;若收縮壓介於 130-139 mmHg 或舒張壓介於 80-89 mmHg,稱為高血壓第一期;若收縮壓大於 140 mmHg 或舒張壓大於 90 mmHg,稱為高血壓第二期。

高血壓患者大多沒有明顯症狀,但傷害會逐漸累積,陳業鵬醫師舉例,高血壓是慢性疾病,日積月累下來會造成系統性併發症,例如心肌梗塞、腦部會中風、眼睛會出現視網膜性病變、腎臟會出現蛋白尿及腎功能惡化、及主動脈剝離等。

維持血壓穩定,守護血管健康

治療高血壓最重要的是生活習慣調整,包括飲食、運動、體重控制。血壓若無法控制達標,就得加上藥物。降血壓的藥物有很多種類,包括血管收縮素抑制酶拮抗劑/血管張力素受體阻斷劑、乙型交感神經阻斷劑、鈣離子阻斷劑、利尿劑、血管擴張劑等。

在血壓控制不理想的狀況下,使用單一種藥物的效果可能沒有辦法讓血壓達標,而需要併用 2 種、3 種,甚至更多種藥物。陳業鵬醫師說明,高血壓本身的成因很多樣,並非單一因素所造成,所以往往需要合併不同機轉的藥物去控制,比較容易把血壓控制穩定。

除了使用降血壓藥物之外,還可以搭配新式微創的「高血壓導管治療」,即腎動脈交感神經燒灼術來控制血壓。陳業鵬醫師說,高血壓導管治療的機轉是因為有部分患者腎動脈部分的交感神經比較亢奮,使血壓上升,所以藉由高血壓導管治療進行腎動脈交感神經燒灼,有助降低腎動脈交感神經的活性,達到控制血壓的效果。全球數據也顯示,有高達八成的病患在經歷此治療後能夠有效的血壓控制。

哪些族群適合接受高血壓導管治療?

高血壓導管治療的適用族群有幾種,陳業鵬醫師說,例如病人已經吃很多種降血壓藥物,但是血壓控制還是不穩定;而有心血管疾病、腦血管疾病、部分器官已經受損的患者,更應該要積極考慮高血壓控制。

還有服藥順應性較差、難以按時吃藥、或是藥物耐受性不好的患者,也適合使用高血壓導管治療,有助於減少降壓藥物的使用。

另外,有一些次發性高血壓,譬如腎上腺腫瘤、甲狀腺機能亢進、或睡眠呼吸中止所造成的高血壓。陳業鵬醫師說,如果造成高血壓的因素都控制穩定,但是血壓依舊偏高,也可以考慮高血壓導管治療。

陳業鵬醫師說,高血壓導管治療的好處,一方面讓血壓更容易達標,收縮壓平均可以降低 10-20 mmHg 左右,二方面就是可以減少吃藥的顆數、種類。

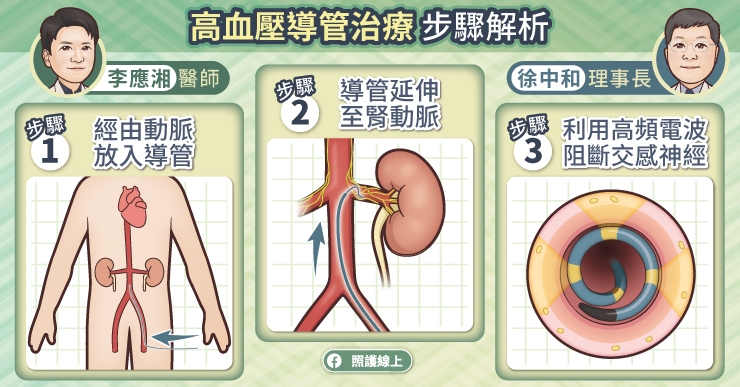

高血壓導管治療步驟圖解

高血壓導管治療大部分是從鼠蹊部的股動脈放入導管,陳業鵬醫師解釋,在 X 光的導引下,將導管延伸到腎動脈。首先會做血管攝影評估腎動脈的解剖構造是否適合接受交感神經燒灼術,確認腎動脈的管徑、長度後,就會使用交感神經燒灼術的導管,它可以利用高頻率電波產生熱能阻斷腎動脈的交感神經活性,對於腎臟功能不會造成影響。導管治療的時間大概 45 分鐘到 1 小時左右。

高血壓導管治療在局部麻醉下便可進行,病人皆保持清醒,陳業鵬醫師說,導管手術過程中可能有些痛感,所以會給一些止痛藥,一般而言術後隔天就可以出院。

顧好血壓!日常保養重點提醒

高血壓被稱為隱形殺手,當血壓開始偏高的時候,通常完全沒有症狀,所以平常在家就要監測血壓。陳業鵬醫師提醒,不管有沒有高血壓,其實都應該定期量血壓,因為我們不會知道血壓什麼時候會高起來。

在家量血壓時,請把握「722 原則」,第一個「7」是指連續 7 天量血壓,第二個「2」是指每天早、晚各量一回,第三個「2」是指每回量兩次血壓。

養成在家量血壓的習慣才能及早發現高血壓,及早接受治療,而且在接受治療後,按時量血壓才有辦法評估治療成效。

維持健康生活型態對血壓控制非常重要,陳業鵬醫師叮嚀,飲食方面要少油、少鹽、少糖,也要戒菸、戒酒。作息正常、充足睡眠、做好壓力調適等,對舒緩血壓都有幫助。

「體重控制也很重要,臨床上有很多患者,把體重控制好後,血壓便有明顯的改善。」陳業鵬醫師分享,「如果再加上規則運動、按時服藥,血壓便可以控制得更理想!」