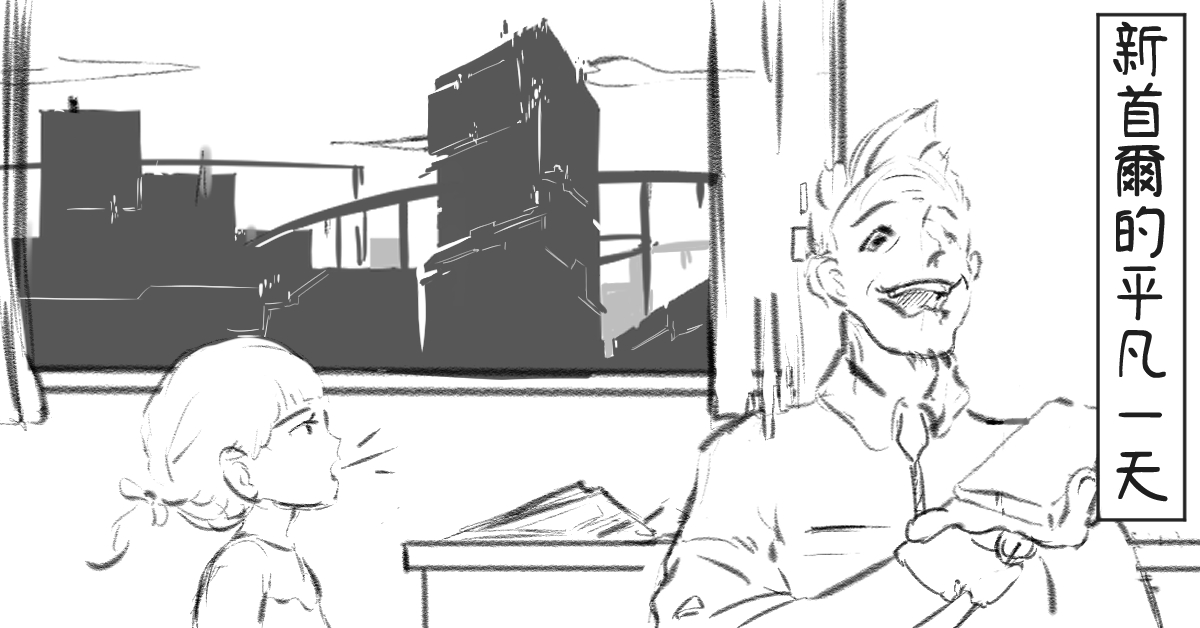

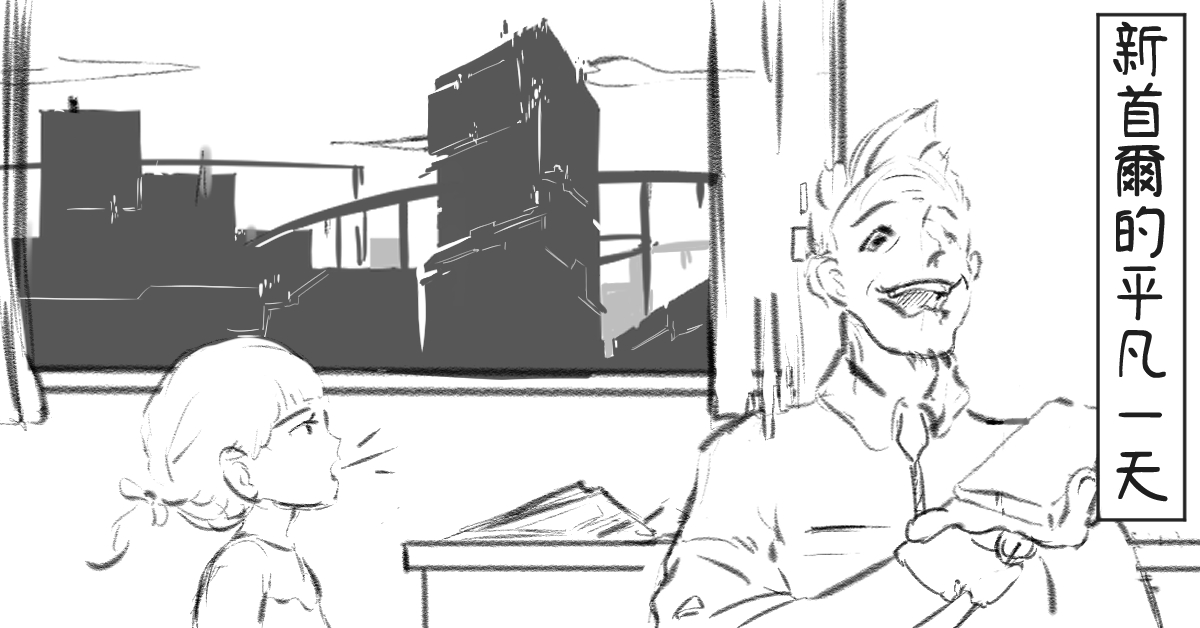

A 編按:每周一、三、五晚上九點,泛科學將連載第二屆泛科幻獎的得獎作品!由於每篇得獎作品都是超過萬字以上的中篇小說,為了方便閱讀,我們把每一部作品拆成三個章節分別上傳,預計每週能看到一篇完整的得獎作品!

不想錯過連載?請密切鎖定泛科幻獎!如果想看前面的章節,可以點選標籤中的篇名,或是直接進入泛科幻獎帳號搜尋。

她再一次嘗試提起墨水筆。盯住空白的原稿紙,久久都無法落筆。過了半天才寫下半頁紙,自己讀了一回,然後撕掉了。接下來一直是這樣,撕掉一頁又一頁,直到垃圾桶滿出來。

門鈴啾啾的響起,讓她為自己找到藉口擱下筆來。出版社的編輯帶著一束花站在門外。

「剛經過花店, 看見門口擺放了漂亮的鬱金香,想起送你一束,希望你會喜歡。」這個月開始,出版社派了年青的女編輯負責催稿,已探訪女作家兩次。

「新作進度如何?」編輯看見裝滿了的垃圾桶。「聽老總說,你手頭上不是有幾個完成了一部分的小說稿嗎?」

「暫時沒有什麼頭緒,都擱下來了。」

三年前,出版社為女作家推出兩部長篇小說,賣得不錯,與她簽了長期約。在此之後她經歷了寫作的低潮,腦袋一直枯竭,就算找到創作靈感,開始時好像著了魔那樣,停不了的寫著寫著,到後來卻總是接不下去,幾個小說稿都胎死腹中。起初,她以為自己只不過是一時腦閉塞罷了,想不到,一停筆就是三年。但出版社還是認為以她過去的名氣,作品仍然有商業價值,希望可以盡快為她推出新作。

但她已漸漸接受了事實:在女兒離開後,自己可能已不能再寫。她三十歲開始全職寫作,經過二十年的創作生涯,現在不能再寫,令她很難受。她一直在想,如果能夠讓一、兩部最後的斷簡殘編完成的話,她就可以無憾了。

「不知我這樣想對不對,其實不用放棄已經完成的部分推倒重來,你可能只需要從一些新角度去看看,說不定可以讓故事繼續下去。」

一個小助理懂什麼呢,女作家想。難道要把文稿交她看看有什麼建議嗎?

「我的朋友正在開發一個很有意思的文本生成器,他的實驗室正在邀請作家參與試驗計劃。它可以針對個別的作者,深度學習他過去作品,再配合千萬個網頁的海量資料,經過自然語言處理,模仿原作者的思維方式、語言風格,為他生成新的作品。試想一下,有了史無前例的網絡系統支持,作家的創作是不是可以更豐富呢。」

「我還以為電腦只會在網上製造假新聞那一類垃圾。」女作家說。這個下午的功夫大概要白費了,女作家就與她聊聊,探聽一下這個頗有機心的女孩子在想甚麼。

「不錯,上一代的文本生成系統即使擁有龐大的資料庫和強大的運算功能,衍生出來的文章往往看似有完整的句子,其中的意思卻常常讓人摸不著頭腦,可說是缺乏真正的理解和分析能力。後來當文本生成器成熟一點的時候,最先掌握的是有明顯的格律和規則可依的詩歌,與模仿巴哈作典一樣輕而易舉。難關在散文和小說叙事體,而我的朋友這個最新一代系統,人工智慧的神經網路已經非常接近大腦的運作方式,深度學習能力大為改良,可以挑戰小說創作。」編輯解釋。

「我知道有這個玩意的時候,想到你不知會不會有興趣參加試驗呢。你可以嘗試讓文本生成器深度學習你的舊作品,然後更可把系統連結到你的社交媒體記錄,讓它吸引更多的生活養分,更加瞭解你。這樣人工智慧就可以運用閱讀理解、總結的能力,嘗試為你續寫一些未完成的作品。只要給出一個開頭或者上半部分,它就可以設想接下來的人物角色、故事發展,經過語言建模和文本預測處理,自動衍生出貼近原來構思的下半部,再編輯成風格統一的小說。」

寫作不是數據分析。女作家第一個反應是這樣。

「當然,我也不相信人工智慧在這方面可以與人相比,純粹作一下參考吧,或者可以帶來一些新想法。」編輯察覺到女作家有點不屑的樣子。「嘗試一下也無妨。說不定隨意拼拼湊湊出來的東西或者會有一些神來之筆。」

的確,有時自己寫的東西看久了,過分困囿於自己的世界會變得靈感枯竭,女作家想。

編輯離開前把文本生成器的下載連結交給女作家。她強調:「這個保安很嚴密,只有作者本人可以讀取衍生出來的材料。有興趣的話可以看看,用法很簡單的。」

女作家回到書房,再次提起墨水筆,盯住空白的原稿紙仍舊無法落筆。最後她把臉躲在圍巾下,半夢半醒的躺在書桌旁的長沙發上。

不知過了多久,她猛地爬起身來,把編輯提供的程式下載到自己的電腦去。

「歡迎你加入我們的實驗。」完成安裝後,M 在屏幕上出現了。

接著,不知為甚麼,女作家一步步跟著 M 的指示,開始用自己二十年以來的長篇、短篇小說餵飼 M,又把 M 連結到她多年來的臉書記錄,然後讓 M 啃掉幾篇一直沒有完成的小說稿及一些零碎的創作筆記。

就這樣,M 開啓了一個屬於女作家的神經網路。

當 M 第一段文字從冷白的背景上,靜靜地以自己的節奏,一個字接一個字在螢幕上徐徐浮現出來的時候,女作看見自己一個未完的故事真的接續了下去。

M 只用了半小時就寫出了自己幾年也無法完成的下半部。

她把 M 的小說稿列印出來,開始仔細讀了一遍。出乎意料,這是一部十分完整的作品。

這個關於一座空置古老洋式大宅的故事,靈感來自女作家一個小學同學的舊家。原稿只完成了上半部,她透過屋主重回荒廢多時的大宅,逐一述說裡面的每個建築構件,舊物件、室內配置、空間關係、物質元素,反映一個家族的興衰。

……他們下了車,躲到大門上的羅馬式三角門楣那道扭曲了,長長的影子之下。大屋在兩條街的交界,正面一條馬路,側面一條單程斜路,分別以兩個殖民地總督命名。屋的外牆好像人格分裂一樣,對著兩條街有兩張不同的臉孔,有兩個不同的表情。正面是平實的古典式樣,三層樓的石雕窗楣邊框各有自己的設計,整體左右對稱,造型輪廓方方正正,安安穩穩,轉角的另一面,隱蔽在對面的多層住宅的陰影裡,卻掛滿浮誇的巴洛克浮雕裝飾,有點不安份地穿插著起伏不平的曲面牆身……大屋早已自絕於於外面的世界。

在牆身厚實的黃銹麻石上,窗戶撐著頂端粗眉一般的拱心石,像一隻隻眼睛那樣,深藏於石塊圍邊裡,玻璃黑壓壓一片,從外面無法看透。大門兩旁的一排半圓形西洋拱圈地牢氣窗,卻有一根一根粗短的墨綠色竹枝造型中式陶瓷窗花。竹枝油上光漆,令陶瓷看起來有點像塑膠般人工化……打開大門,跨過石門檻進入玄關內,一下子外面的陽光都隔絕了,加上高高的頂棚,顯得份外陰涼,再聽不見街上嘈雜的汽車聲。

在堅實的麻石牆背後,藏著三層樓,大大小小的廳堂和房間,圍繞著兩個方正的天井,沿著走廊繞回來,繞回去,分佈屋內各個角落……穿過玄關,聽見地下大廳裡延續了許多年的悶哼聲。

外牆上的陰影伸延到室內,大廳陰森森的,只有幾線纖幼的光線從外面透進來,映顯著腳步所揚起的微弱氣流和塵埃,就像在黑暗的放映室,投影燈光裡飄蕩的微粒。在這個靜止了的空間,光陰的代謝一直沒有停下來,可能只是步伐放慢了,緩緩地沉積成一層層的時間化石。

從前,大廳中央放著一張榆木太師椅,前面一張寬闊的腳踏,置於大廳的中軸線,正對入口那對厚重的雕花木門,左右兩邊對稱的放著四張長圈椅,後面再有幾張布藝沙發。門窗一直緊閉著,灰塵不知是從那裡捲進來,白蒙蒙的,厚厚的蓋著地板,分佈得很奇怪。

那些搬走了的沙發、紅木彎背椅、茶几、櫃子,仍頑固地佔據著原來的位置,在一片灰塵中留下自己形狀的印跡,保持那小小的範圍潔淨。地面就像一張佈置圖一樣,西洋沙發留下一個個四方形、長方形的陳跡,中式木椅、茶几留下四隻椅腳和桌腳的印……牆上的條紋牆紙正在自行一片片地從牆上分離出來,不但已經發黃,還變得洋蔥皮那麼脆弱,薄得差不多透明,可以輕易捏碎。

牆紙後面露出來的灰泥濕答答的,透出潮土霉味,混和多年來佔據這裡的古董木傢俬殘留下來的樹脂味,昆蟲塵蟎的屍體及排泄物,融合成腐朽的氣息,縈繞著整個大廳……外面是後院。

羅馬柱的柱頭毛莨葉裝飾上結了許多蛛網,網上粘滿了蟲屍。在這間大屋裡,蜘蛛在暗角吐絲結網捕捉蚊子,壁虎搗爛蜘蛛網,貓狗獵捕壁虎,蚊子反過來偷偷吸食貓狗的血,展轉相生一種奇異的生滅流轉牆上掛著一個銅擺鐘,鐘擺仍然以過去幾十年的同一頻率反覆振動,讓時間一直向前流動,屋內其他的時鐘,早已不知停頓了多久,或時間跑掉……在敦厚的羅馬柱和浮雕裝飾背後,封存著房子四十年的塵跡。

從前,裡面每個人就一天復一天地建立佔據屬於自己的位置,尋找可以立足的角落……

女作家差不多記不起這些片段了,只記得她希望小說的語言可以像手術般精密,把大宅分割為一個個獨立的空間元素,放棄傳統的情節,反而集中呈現事物的臨即感。但寫完上半部,她漸漸覺察到,在沒有明顯的情節發展之下,敘事手法漸漸變得有點重複,內容不斷兜圈子,好像走入了一個死胡同。女作家不確定這個嘗試是否真的可行,一直對下半部的方向沒有什麼頭緒。

現在 M 把上半部大致保留了,只有部分細節略為修改,下半部的發展和結局都可說理所當然。M 調整了小說的手法,加強了故事性,把她提及的大宅物權發展成為主線,串連起幾代人的矛盾關係和金錢糾紛,直至大宅被外人收購,最後逃不出拆卸重建的命運。

……門外一些建築工人正把大批紅色的工字鋼和鋼板搬到大屋前的行人路,準備在周圍架起圍板。外面日頭很大,只有守在三角門楣的黑影子裡,與那些快將拆毀的雕花門、羅馬柱、樓板、鋼筋、窗框、牆壁一起,等待挖掘機和工人的重錘砸爛,直至變成零塊,碎成砂石,磨成塵土,然後傾倒到掩埋場,被一層又一層建築廢棄物壓著,沉積到最深的廢墟裡去……

M在小說結局這樣寫的。

一個差不多是想當然的結局。只是為什麼她寫不出來呢?女作家不禁問自己。但女作家在想,這個寫法也算不上是什麼高手。

M還在小說的語言中加入了一點奇異、怪誕的色彩:

……一個從前放著青釉花瓶的紅木架的角落,花瓶和木架都搬走了,只剩下幾束原本插在花瓶裡的孔雀毛,棄掉在地上。羽毛上一顆顆像藍綠色寶石的百眼,依舊一隻隻眼睜睜的監視著這個褪了色的黑白世界。

……投射在天井裡的影子跟著日光的角度移動,割裂大屋的間隔,整個佈置也隨著變化。從前走廊好像沒有那麼漫長,也沒有那麼曲折,他走著走著,開始有點迷失。

……在天井裡,遺棄於頹敗的磚瓦塵土之間的盆栽,反而生機勃勃發芽開花。天井中央一棵粗壯的老榕樹,給四四方方的天井樑柱緊箍著,像一座巨大的盆景一般。榕樹腳下的樹根交錯,鋪滿地面。

……現在從樹枝垂下的長長氣根,看上去像髮絲似的,有些插入泥土後長得更粗,有如一根根樹幹,一直伸展到地底,挖穿石頭,翻開泥土,再延展開去,圍繞著大屋,在深處與石屎地基連成一塊。

……花王在哪裡,還不快點剪掉,不是說過連生根會招惹陰靈……榕樹把窗封住了,伸手到窗內,將鬚根纏繞在大床的位置,三五十根粗細不等,一簇堆在另一簇上面,擠在一起打盹……他總是靜靜的坐在沙發上,頭倚在牆上,額角的皺紋變得越來越深,越來越重,眼皮重得墜下來,皺紋和脫落了的牆紙摺成一塊……。

女作家認為這樣的文字已有一點脫離了自己原稿那個感覺。

她提起紅筆,翻了一頁又一頁,卻沒辦法作出什麼修改。

接著她取出一疊原稿紙,放在 M 的文稿旁邊。她拿起墨水筆,好像要把小說重寫一次。

女作家感到自己終於可以再動筆了。她心裡有一個意象,大宅是為一個人體。首先要改寫小說的楔子。她從修改大宅的外牆建築式樣開始,故事的地點由一個城市移植到另一個城市,甚至時代也推遲了整整一個世紀。

但很快,女作家筆下的新文稿並沒有重新開始,故事發展下去無法擺脫 M 的小說稿的框框,漸漸更加變成把那編合成的作品一段一段的抄過來,搬字過紙的謄寫了一次。

她有點受不了,索性打開電腦文件,想直接在鍵盤上修改。她不停使勁按複製、貼上快速鍵,好像著了魔那樣,顯得特別痛快。