「數感盃青少年寫作競賽」提供國中、高中職學生在培養數學素養後,一個絕佳的發揮舞台。本競賽鼓勵學生跨領域學習,運用數學知識,培養及展現邏輯思考與文字撰寫的能力,盼提升臺灣青少年科普寫作的風氣以及對數學的興趣。

本文為 2018數感盃青少年寫作競賽 / 高中組專題報導類佳作 之作品,為盡量完整呈現學生之作品樣貌,本文除首圖及標點符號、錯字之外並未進行其他大幅度編修。

- 作者:洪裕翔、林昱甫、曾啟維/國立中興高中

說到現在最熱門的全民運動,可以說是非路跑莫屬。

不需要像自行車花大錢購買裝備,只需要一雙適合自己的跑鞋及透氣排汗的輕便服裝,就可以開始享受路跑的樂趣。

而現在常見的路跑比賽,大都會依照里程長短分成不同的組別,而其中最大的里程通常取 42 公里左右,也就是大家常聽到的馬拉松。

馬拉松之所以得名,其歷史要追溯到公元前 490 年的希臘。

當時正值波希戰爭,雅典軍在馬拉松平原擊退波斯軍後,便派遣傳令兵菲迪皮德斯(以下簡稱為 P 君)立即從馬拉松平原跑回雅典傳達捷報,而 P 君也很希望將捷報盡快送回雅典,因此全程約 42 公里的路程都沒有停歇。當 P 君奔回雅典傳達勝利的消息後,當即力竭而死。

§

「呼…呼…好累啊…」

「眼前一片漆黑…我是死了嗎?」

「嘛…至少我成功完成了任務,這也是值得了。」

忽然一陣白光佈滿整個空間。

「P 君~ P 君~」

「是誰在呼喚我?」 刺眼的白光使 P 君瞇起雙眼,無法看清她的全貌。

「妳…是誰?」

「吾是誰並不重要,汝只需要知道,汝出現在這裡還太早了。」

「什麼意思?我不是死了嗎?」

「吾可以給汝一次機會,使汝重生。而汝必須在有限的時間內,尋找能夠逃過死劫的方法。」

「什麼意思,難道我還可以復活?妳到底是誰?」

「吾嗎?告別前就告訴汝吧!吾是世界的法則,唯一的全能之神……」

她說完後,視野倏地改變,P 君發現他來到了另一個空間,身邊還多了一個機器,上頭寫著:「賜予汝三天的時間,請從這台神器中得到汝所需的線索。」

這時,知識像一個鐵槌砸在P君的腦袋上,關於神器的使用方法一一流入腦中。

「這個叫平板電腦的神器,真是出乎意料的方便啊!」

於是,P君開始從網路上尋找能完成任務的方法。

「原來地球是這麼廣闊呢,還有許多我不知道的城市。」「馬拉松的故事?看來我以後會很有名啊~」「有人質疑這個故事?以為我不存在?要不要我再死一次給他看!不不,神明大人都讓我復活了,怎能再死一次呢。」……「叮咚!」沉浸在網路中的P君被突如其來的聲響嚇到,冷靜下來才發現畫面顯示著未讀訊息,原來是神明大人給他的通知:剩餘時間,兩天。

「不能再繼續浪費時間了!」看完通知的P君慌張的思忖著。

「要讓自己不會死亡的因素是什麼?」P君開始回想當時的情況:自己因為看到雅典城,興奮的提高跑速,不久便頭昏眼花,在傳完話後就眼前一黑,不支倒地了。

「如果能讓自己在最短的時間內,消耗較少的體力,且不致死,或許就能完成目標。對了對了,還有地形跟距離的因素!」如此思考後的 P君便開始搜尋相關的資訊,但經過一段時間後,卻只得到一些運動與消耗熱量關係的資訊,無法將其與體力消耗做連結。

當P君在苦惱時,這時「叮咚!」又是一則訊息,裡面只見一段文字:「江之不盡,以源足之;源竭,江不復存焉。」

「神明大人在打什麼啞謎呢?」P君是一肚子的困惑。

說完這句話的P君似乎想到了什麼,忽然安靜了下來。

「江流…體力…源頭…熱量…如果把江流想像成體力,將源頭想像為熱量…神明大人的意思難道是要讓我把體力消耗假設成熱量消耗嗎?」P君繼續思考著:「體力不支是指人體已經没有足夠的體力支持人體活動,那麼只要算出熱量消耗,不就能得到死亡的原因了?」

「就是這樣!之前查到的資訊都串起來了!」P君興奮的將他查到的資料一一寫在紙上:

走路的攝氧量=3.5+(0.1*步速(m/min))+(1.8*步速(m/min)*坡度)

跑步的攝氧量=3.5+(0.2*跑速(m/min))+(0.9*跑速(m/min)*坡度)

運動的總熱量消耗=體重*運動時間*(攝氧量/200)

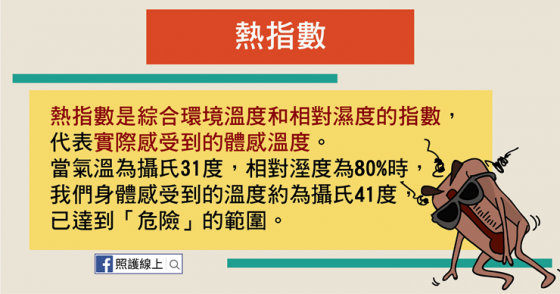

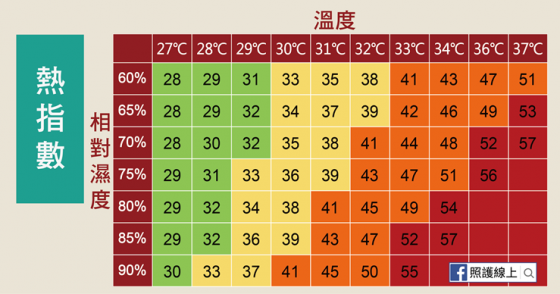

而P君又想起他在查資料時誤觸連結而看到的中文小常識:

步,行也。(平常走路的速度)

行,人之步趨也。(快走的速度)

趨,走也。(慢跑)

走,趨也。(快跑)

奔,走也。(最快的跑步速度)

(皆自《說文解字》)

「若把這想成自己的跑步速度的話…」P君喃喃自語道:

「便可以對照自己的速度!步約為 60m/min、行約 180m/min、趨約 300m/min、走約 420m/min、奔約 540m/min。其中跑速最慢的『步』雖然能保證不會累死,但卻會耗費過多時間;跑速最快的『奔』則是會讓我直接累死在路邊。因此『步』和『奔』就不要列入計算好了。」

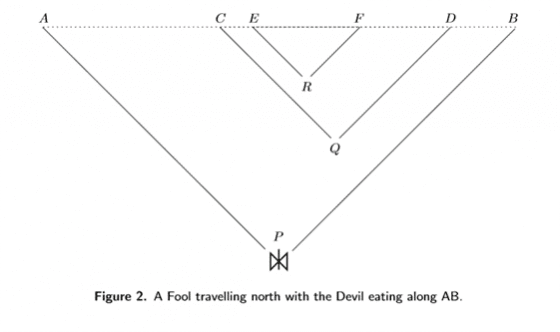

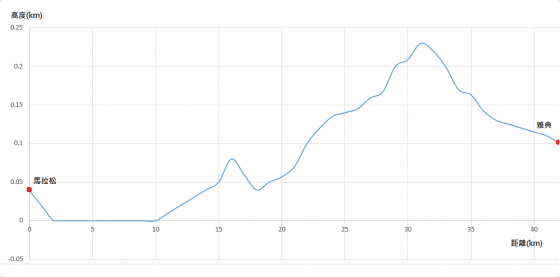

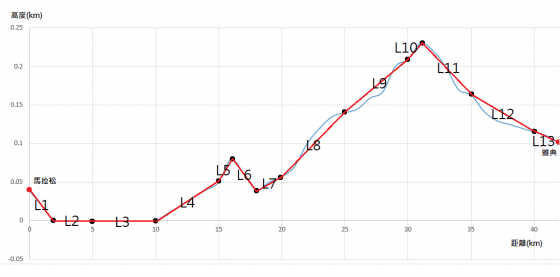

「接下來就該考慮坡度的問題了…」P君憑著自己的感覺和平板上的資訊畫出了馬拉松到雅典的地形圖(圖一)。

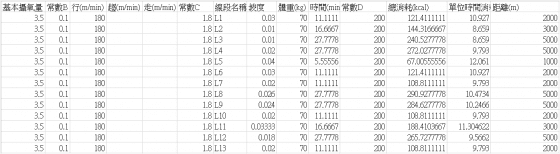

「線條歪七扭八的怎麼算啊,還是畫的簡單點好~」語畢P君便將地形圖取點簡化。(表一)(圖二)

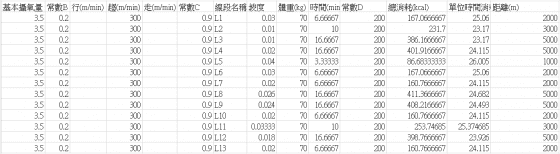

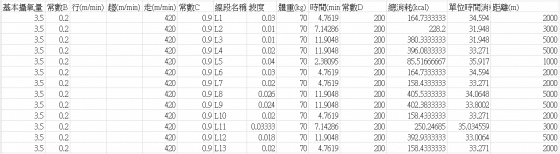

「有了這些數據,加上上面的公式,就能計算出眾多因素與熱量消耗的關係,而後選出完成任務的最佳解!」P君興奮之餘不忘整理表格(表二)(表三)(表四)

「以我寫出來的表格來看,在每一段之中,速度愈快,他的總消耗是愈少的,但是不可能每段都用『走』跑速,否則還是會體力不支;而考慮到時間長短,就也不能每段都用『行』跑速。而路途總共有13段,取個平均值分配,把行、趨、走的次數設為4次、4次、5次好了。」再來就是跑速的分配,若將路段簡單的分成「陡坡」、「緩坡」和「平地」三類,那就可以作下列的假設:「如果在陡坡將『走』跑速的次數用盡,那緩坡和平地就只能使用『行』和『趨』;相反的,如果在平地將『走』跑速的次數用盡,那緩坡和陡坡就只能使用『行』和『趨』了。」

「陡快緩平慢和陡慢緩平快,究竟哪個既省力,又符合時間效益呢?」

P君一邊搔著頭一邊開始在紙上規畫跑速:

依照陡坡跑快,緩坡、平地跑慢,則跑速在每段分別為:

「行」:L2、L3、L12、L13

「趨」:L4、L7、L9、L10

「走」:L1、L5、L6、L8、L11

以此假設之計算結果:

熱量消耗:3014.7 仟卡

時間:160.2 分鐘

依照陡坡、緩坡跑慢,平地跑快,則跑速在每段分別為:

「行」:L1、L5、L6、L11

「趨」:L4、L7、L8、L9

「走」:L2、L3、L10、L12、L13

以此假設之計算結果:

熱量消耗:3085.3 仟卡

時間:141.6 分鐘

可以發現到,前者的總熱量消耗比後者少了約70仟卡;相對的,前者的時間比後者多20分鐘,面對這種結果,若要在兩者之中選出一種較佳選擇,必須從中進行比較:

[1-(前者總熱量消耗/後者總熱量消耗)]*100%,其結果為:2.29%

[1-(前者時間消耗/後者時間消耗)]*100%,其結果為:-13.1%

根據以上的兩種選擇,得出在陡坡時跑慢、在緩平地時跑快的具有比較利益,算出這個結果的P君頓時鬆一口氣。

「總算是得出結論了~三天的努力並沒有白費!」說著P君看了看剩餘的時間:10分鐘。

「接下來就等時間結束了。」

…

「叮鈴鈴~時間到了囉~。」突然,一道門出現在P君面前。

看著眼前熟悉的風景,P君無畏的笑著「遊戲,重新開始了!」

穿越時之門後,P君回到了戰後不久的馬拉松平原,並按照先前的數據再次前行,最終活著跑回了雅典,舉國歡騰。為了感謝神明大人創造的神跡,P君決定為神明大人建立一座神殿,其名為…

「糟糕!我忘記問神明大人的名字了!」

〈全篇完〉

/////

註一:本篇專題報導使用小說式寫法,與一般專題報導體裁不一樣。我們希望能以這樣的方式,增加讀者對這類文學的興趣,不會因為字太多等原因使讀者讀到一半或根本未讀就放棄閱讀,進而推廣這類文章。

註二:本文中除了菲迪皮德斯的體重、跑速及跑速分配為方便推導之假設,其餘皆為真實資料經適當調整後得到。

註三:在現實中,體能跟身體熱量雖有關係,但終究是兩回事,但本文為了簡化思考,把體力變化量視為熱量變化量進行推論。