歷史學家和考古學家從考古病理學證據和莎草紙研究中,得知埃及醫學的疾病模式和主要特徵。在埃及各地挖掘到的木乃伊、骷髏和黏土雕像等考古研究顯示,古埃及人罹患了不少疾病,諸如:腸道感染、肺結核和塵肺病等肺病及血管硬化、腫瘤、肥胖症、關節炎、創傷、牙科疾病、精神疾病以及侏儒症等各種遺傳疾病。此外,兒童的脛骨上出現橫向的「哈里斯線」(Harris lines),這顯示他們曾經營養不良,身體承受了天災的壓力。埃及女性通常在十二、十三歲結婚,經常因為生產而受傷,如瘻管和子宮脫垂,有時會因此而喪命。

莎草紙上的醫學文獻

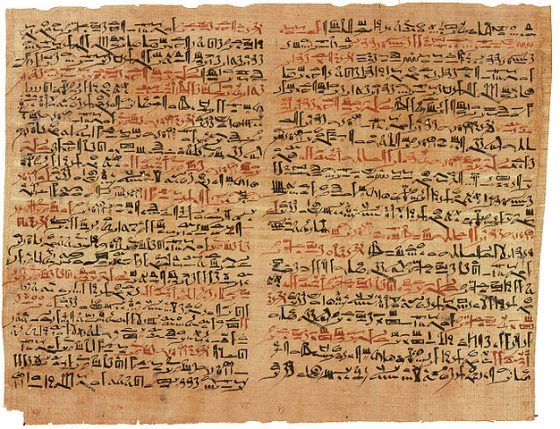

莎草紙上的文字多是以象形文字或僧侶體(hieratic script)寫成,文字內容也證實了考古發現。大部分的古莎草紙是十九世紀末期,在西方考古學家和人類學家所帶領和資助的探險活動中發現的,命名的原則各異,有的會以發現地為名,有的是以先發現的考古學家或古物收購商,或是根據最後收藏的博物館或圖書館來定名。

最古老的埃及醫學文獻是拉罕(Kahun)莎草紙,其年代可以追溯到大約公元前 1900 年,著重在婦科疾病和避孕上;艾德溫.史密斯(Edwin Smith)莎草紙,寫成年代約在公元前 1600 年,是依在 1862 年收購的古物商來命名,其上描述外科手術病例的特徵和治療療程;而艾伯斯(Ebers)莎草紙,大約是在公元前 1550 年編撰而成的,由德國埃及古物學家喬治.艾伯斯(Georg Ebers, 1837—98 年)在 1870 年代買下,簡述了各種疾病的治療方式。

其他的莎草紙,包括柏林(Berlin)、切斯特.比提(Chester Beatty)、赫斯特(Hearst)和倫敦莎草紙,也記載了混合醫術和魔術的治療手法,包括咒語和法術。雖然在他們對疾病的理解上,巫術和宗教扮演一定的角色,埃及醫師(sinw)和他們的病患,就跟古中國、印度和希臘人一樣,主要是以體液失衡來解釋疾病成因。比方說在肺部積累的痰濕(śtt),會導致呼吸道疾病,如支氣管炎、氣喘和感冒。

我們對埃及醫學的認識,主要限於法老王御用的菁英醫師,如主醫官、印和闐牙醫及御醫等。醫師通常是在有醫事行為的寺廟接受訓練,在那裡,患者不僅會接受治療,也會奉獻祭品給神靈,或佩戴護身符來抵禦邪靈降在身上的疾病。每一項專科都有專門的神守護,如掌管分娩的女神是哈索爾(Hathor)和圖爾特(Taurt)。這些神不僅會決定生病與否和嚴重程度,還會直接影響到醫師的處方和療程。當中的荷魯斯(Horus)對現代醫學的影響持續至今。荷魯斯之眼(Wadjet)據信具有保護和治療的能力,直到今天西方醫師開立處方箋,在提到某種治療時,還會用此象形文字的變體當作簡寫。

埃及豔后也會蜜蠟除毛?!

埃及人沿尼羅河畔而居,他們不是生活在大城市,就是受雇並住在金字塔和國家建物的工地,這些地方都很容易發生飢荒和洪水,難逃鼠患及傳染病的傳播。埃及的養生保健之道,包括可以同時預防和治療疾病的措施。當地所推行的衛生習慣,旨在減少高人口密度地區的疫情,包括請醫師來看顧工人的健康、提供充足的食物、固定使用肥皂來改善個人外觀和清潔。

在一項超過兩千年的化妝儀式中,最後一位埃及法老,即埃及艷后就會以熱蠟來去除多餘的體毛。普通的埃及男女則是用剃刀來刮毛,以鑷子來拔毛,並且會使用化妝品,用科爾(kohl)和孔雀石當作眼影原料。科爾是一種深色的色素,衍生自硫化鉛,最初是用來保護眼睛,避免受到陽光的傷害,但後來用作眼線或眼影原料,深受埃及女王或皇后的青睞。

埃及醫療的草藥治病

出現特定病徵時,則會採行更具體的治療方式。在出土的頭骨中,發現有一些證據顯示他們曾以下顎鑽孔處理牙齒磨損造成的牙根膿腫。外科醫師可能經常隨埃及軍隊出征,即時提供醫療諮詢、處理傷口。此外,在艾德溫.史密斯莎草紙上,明確記載了要如何治療下巴脫臼、止血和鼻樑斷掉的消腫。

但埃及醫療還是以草藥為主要治療方式。根據莎草紙的記載,埃及的醫師會建議他們的病患服用或吸入種類多樣的草藥:曼德拉草(mandrake)具有止痛和壯陽的功效;冷杉樹脂則能清理受感染的傷口;蘆薈則可化痰,減輕黏膜炎;肉桂有舒緩牙齦潰爛的效果,而指甲花則能延緩甚或逆轉落髮。蜂蜜和啤酒也是埃及醫藥的主要成分,有部分是用作溶劑,比方說將生長在歐洲和亞洲西部鹽沼岸邊的藥蜀葵(marshmallow plant)草根和蜂蜜混合,就能製作出當時很普遍的喉嚨痛藥。

有些埃及藥方也為其他的治療傳統,如古希臘和古羅馬或歐洲中古醫學所採納,繼續以某種形式在現代世界中的正統和另類醫學中得到延續。證據顯示,埃及醫學並不原始,算是一套相當複雜的知識系統。

解剖學得好,才能做出木乃伊啊!

在古埃及文明中,除了吉薩(Giza)金字塔外,最顯著的特徵也許就是埃及人對待往生後的身體的態度。對來世抱持堅定的信念,讓埃及人大費周章地準備身體跨越生死關卡的這場旅程。主要器官,除了認為是靈魂所在的心臟之外,全都取了出來,放置在科普特罐(Coptic)或稱卡農皮克罐(Canopic)中。其上往往刻有荷魯斯的四個兒子,隨製作成木乃伊的屍體一起埋葬。這個過程顯示埃及人對解剖有相對先進的認識。即使之後防腐技術提高,不需要再摘除器官,在石棺附近依舊擺有科普特罐,將這項大約兩千年前就開始的埃及醫療宗教傳統延續下來。

本文摘自《 醫學,為什麼是現在這個樣子?:從宗教、都市傳染病到戰地手術,探索人類社會的醫病演變史 》,臉譜出版。