建築入口在銀街,走一條窄巷穿越瀝青停車場,從一道紅門進入。建築內部一副官樣格調,樓層平面布局毫不合理。一條通道過了窄小接待區就猛然右轉,經過一台古老的黑色金屬升降梯,繼續直走一段距離會遇到彎道,過去後整個視野頓時寬敞開來,經過信箱區和貼滿演講、研討通知的布告欄,沿路的牆壁滿是猥褻塗鴉,走道接著又突然縮窄,最後終點是一處大型交誼廳。

幾十年來,每天下午四點,應數暨理論物理系都在這處交誼廳茶聚。其他多數時候,那個房間閒置無人且光線黯淡。室內色調搭配偏好萊姆綠,包括環繞幾張矮桌擺放的彷皮扶手椅、木製品,和支撐挑高天花板的梁柱下半段。那裡有一張桌子堆了一落科學刊物,一面牆設有一處「要犯照片張貼區」,掛了當前學生和教職員的小照,另一面牆掛了幾幅前幾任盧卡斯教授講座的肖像。房間最遠側有幾扇巨大的窗戶,可以看見走道對側一堵空白牆面,卻幾乎照不進絲毫光線。

霍金的辦公室和其他幾個房間的入口,都開在這間交誼廳。他的門上貼了一面小牌子:「請安靜,老闆在睡覺。」也許不是真的。多年來,霍金每天都花很長時間在那處舒適的挑高辦公室內工作,裡面有他的電腦、子女照片、幾株植物、門上貼了一幅真人大小的瑪麗蓮夢露圖像,從一九八五年以後,辦公室裡多了照顧他的看護。他唯一一扇超大窗戶俯瞰著停車場。

霍金從上午十一點開始在那裡工作,祕書會幫他確認當天的行事曆。到了一九八○年代晚期,已經無法按照行事曆做事,不管誰要和霍金見面,都必須保持彈性的時間。

在辦公室裡,不時聽見他的手持式摁壓開關發出按鍵聲響。霍金背靠輪椅,面無表情看著電腦螢幕,選出單詞來和訪客與採訪人員溝通、和同事討論、指導學生、使用電話交談、寫信並回覆信函。有時他用控制桿操縱輪椅,駛過交誼廳和通道,前往其他房間開會或參加研討會,這時你就會聽到輪椅馬達發出聲響,而且會有一位看護隨行。偶爾他會以調校合宜的電腦語音吩咐看護,幫他調整坐姿或抽吸呼吸道中的痰液。

一九八○年代晚期,霍金的看護人數愈來愈多又很稱職,他們的年齡、性別各不相同,但都喜愛霍金,竭力讓他看來很體面,頭髮時時梳理整齊,眼鏡擦得光亮,還幫他擦拭流到下巴的口水,此外就如他們所說,每天「幫他打理門面」許多次。霍金沒有選擇餘地,只能完全仰賴旁人,但不曾表現絲毫無助氣息。事實正好相反,他的精力充沛、堅毅果斷,無疑能掌控自己的生活。霍金的看護表示,由於他的個性強勢,不論幫他工作或與他共處都相當吃力,卻總能得到回報。後來潔恩撰文寫到看護人員之間的不快競爭,這點我倒是沒有聽過。

到了八○年代晚期,霍金的郵件負荷已經過重,他的研究助理、私人助理蘇.馬西(Sue Masey)和一位當時幫忙郵務的看護都無力應付。他們辛苦、周延回覆從世界各地寄來的信件、詩詞和錄影帶,許多人談起感人故事,霍金就有必要親身回覆。不幸的是,必須以明信片禮貌回覆的情況愈來愈多,即便霍金只親自處理小部份信函,都得佔據他所有清醒時刻。

午後一點,不論晴雨霍金都會駕駛輪椅,連同安在椅子上的攜帶型電腦一道外出,駛上劍橋校園窄路,隨行人員有時只有一名看護,有時是幾位學生,邁步慢跑跟上他的速度。那趟行程穿越劍橋中心區,距離很短,通過國王大道精品商店區、國王學院禮拜堂和評議會大樓,來到岡維爾與凱斯學院和同仁共進午餐。這時看護會拿一條圍兜披上他的雙肩,然後拿湯匙舀食物餵他。進食不影響霍金談話,他的手指繼續在手持式裝置上移動,選擇單詞和身邊的人交談。

餐後再返回應數暨理論物理系。在那時候,霍金令人膽顫心驚的輪椅駕馭惡名已經傳遍兩大洲,學生會預先前往國王大道和銀街,攔下往來汽車、貨車和腳踏車,但霍金還是依然莽撞硬闖,霸佔路權高速前行,朋友都很擔心他被貨車撞死的機率會高於肌萎縮脊髓側索硬化症。

下午四點,霍金會再次出現在應數暨理論物理系交誼廳門口。茶聚時間是這個系的固定儀式,原本閒置的空盪盪交誼廳,突然間又充斥震耳欲聾的談話聲和杯盤交碰聲響。參加茶聚的物理學家和數學家,多半穿得像個營建工人。曾有人說,霍金的「相對論研究群」看來就像遇上壞日子的搖滾樂團。他們聊的不是閒話家常,話題包括蟲洞、歐氏區間(Euclidean region)、純量場和黑洞。方程式潦草寫在矮桌桌面。霍金以急智巧思為談話內容定基調,不過他從前的學生表示,茶聚時聽他幾句評述的收穫遠超過聽旁人一小時演講。霍金擅長以簡短語句解釋深奧意涵。讀過他的授課筆記你就會明白,他選用的字彙是如何精準說明他的意思。

下午四點半時,交誼廳又像早先迅速擠滿人那般快速清空,室內長型日光燈管除了一盞之外也全都熄滅。這時霍金駛回辦公室,繼續工作到晚間七點。霍金的學生發現,接近傍晚時他比較有空協助他們。

霍金有時在學院吃晚餐,有時則在特別改裝的廂型車裡吃飯,那是動用一九八八年以色列沃爾夫物理學獎獎金購買的,飯後司機會載他去聽音樂會或去劇院。若是提姆的學校有音樂會,他就會前往聆聽提姆拉大提琴。提姆跟姊姊露西一樣都學習大提琴,而且演奏得很好。

晚上時間霍金大都待在辦公室工作到很晚。一九八九年十二月某晚,我到霍金的辦公室和他討論我第一本寫他的書。我們討論了黑洞,我也唸了一段文字請他確認正確與否。那時我發起牢騷,說自己文筆單調乏味,而編輯又反對在科學書中穿插趣味、幽默,這時霍金說:「應該要很有趣才對啊,告訴他,是我講的!」我很有把握藉此反駁編輯,畢竟霍金的作品賣了好幾百萬冊。這時我看著字詞一個一個掠過螢幕,我嚇了一跳,訊息寫著:「能不能請你幫我扶起來,讓我坐高一點?」糊塗片刻之後我才想通,原來這不是要給我看的,於是我瞥了一眼坐在旁邊的年輕男看護。他回過神,扶起霍金,幫他調整比較好的姿勢。

當晚訪談結束後我們也釐清了寫作計畫,後來霍金指示助理提供童年和家庭照片,並附上他先前撰寫的相關文稿,包括他的童年和殘障等從未發表的內容。同年的五、六月,我完成那本書的科學篇章之後,就和他一道看那些文稿。

轉危為安

當一個人的生活像霍金這般成為萬眾矚目、逢迎的焦點,難免都要展現很不自然的形貌。這時不論一個人多麼穩健、成熟,或者多麼擅長幽默看待自己,你都不容易洞察事情的真相。四分之一個世紀以來,霍金一直勸說旁人別把他當成次等人類。他的勸說成效太好了,他已經讓大家信服,原來他是個超等人類。他從來沒有刻意鼓動這種想法,他說自己只不過是一個普通人,別認為他有任何過人之處或比不上別人。然而評論者認為,其實他根本不排斥超級英雄形象。說句公道話,有誰會拒絕呢?那種形象很有趣,還能賣書。此外,阻止別人給自己冠上任何形象有用嗎?霍金針對此點提出說明:「當旁人稱之為勇氣,總讓我覺得困窘;我不過是因應眼前處境,做了唯一能做的事情。」有人認為這種說詞是假作謙遜,但也有人認為這是英勇事跡。

此後,霍金比先前更常公開擔負殘障人士的楷模。一九九○年六月,他在南加州大學一場職能科學研討會上發表演說,內容幾乎稱得上激進:「有一點非常重要,我們應該協助殘障孩童和同年齡小孩交融相處,這樣能確立他們的自我形象。一個人若是在早年就被隔離,怎麼可能感到自己是人類族群的一份子?那根本是種族隔離政策。」他說自己很幸運,因為疾病很晚才侵襲他,所以已經和肢體健全的朋友度過童年,也參與了體能競賽。他稱讚科技的進步幫了很大忙,不過:「儘管輪椅和電腦之類的輔具能扮演重要角色,克服肉體缺憾,不過正確的心態更重要。抱怨民眾對殘障人士的態度是沒有用的,殘障者必須靠自己來改變民眾的心態,就如黑人和女性已經改變了眾人的看法。」連批評霍金的人都無法否認,就這一點而言,他走過的路比歷史上任何人都走得更遠。

霍金在世界各地往來奔波演講、接受種種榮譽、舉辦記者招待會並受到民眾奉承,而且愈來愈常由梅森隨行,在此同時,劍橋的朋友則心懷縱容和欣喜,注視他們這位「常駐超級名流」的現況,心中憂慮卻也愈來愈深。他們毫不豔羨他的樂趣,只為他感到憂心。他會不會開始相信「宇宙之魂」那種形象?名流身分會不會排擠他的科學研究?那種地位和他先天頑固的本性結合之後,會不會把他變成一個任性又愛慕虛榮的人?崇高自我形象會不會影響他的家庭?他們歷經艱困逆境的婚姻還能存續嗎?民眾喜歡擁有英雄,但霍金可不可能變回早年的霍金?看來不大可能。

潔恩和喬納森的關係,只有一小群非常謹慎自持的人知道,相關新聞依然不為外界所知,媒體也不知情,這在窄小如劍橋的城鎮和大學社區是一個特例。然而,潔恩卻在一九八九年道出口:「剛開始我非常樂觀,史蒂芬也受了那份樂觀的感染,但現在他的果斷已經超前我,我趕不上他了。我真心相信,他想補償他的處境,卻往往補償過頭,任何事物引起他的注意,他都絕對會動手去做。」那個「任何事物」已經增長到完全不成比例。潔恩覺得,他能住在家裡,生活還相當正常,就是一項了不起的勝利。霍金想要的還要更多。更多門戶為他開啟,種種可能性超出他的夢想,也超出他有指望動手探索的極限,而且做這些事情需要的時間,也超出他有指望的極限。

所有的活動、奉承和獎項都讓他和家人漸行漸遠。羅勃特和露西積極嘗試獨立,脫離他的陰影。潔恩很少陪他遠行,也不再和他一起公開露面,她想擺脫過往,於是投入教學、園藝,閱讀和音樂,她的聲樂表現傑出,成為劍橋頂尖合唱團受器重的團員,還經常擔綱女高音獨唱。除了喬納森之外,還有其他朋友和她有同樣的宗教信仰。她在霍金生活中扮演的角色改變了。她表示,那個角色不再是鼓舞生病的丈夫,「要告訴他,他不是上帝。」二十五年來,霍金和潔恩攜手應付逆境,所有人都認為他們做得十分出色,霍金也一次又一次述說,他們的關係是他生活的唯一依靠,也是他成功之所繫。

一九八九年的《宇宙之魂》電視特別節目尾聲,播放一張霍金夫妻倆看著他們的孩子提姆沉睡的照片,霍金那時說:「人生夫復何求。」儘管必須面對重重問題,但霍金夫妻的公共形象不斷受到肯定。即使生活在峭壁邊緣,卻十分美好。

一九九○年春,多年來不斷從內部弱化的峭壁最後分崩離析,個中內情鮮少有人料想得到。我在前一年十二月間和霍金談事情時,銀街的運作還十分順暢,但到了一九九○年初夏,我完成科學篇章再次來訪時已變得亂七八糟又不快樂。我待了一週和霍金交談,請他檢查那幾章文稿,不知道何故,我感覺系裡的氣氛不同了,尤其是和霍金特別親近的教職員,以及霍金本人,大家都情緒緊繃,人心惶惶。

後來是一位和潔恩熟識的朋友說出原委。霍金已經告訴潔恩,他要和她分手並與伊蓮結合。即便媒體關注的行徑近似狗仔隊,霍金夫妻仍把他們的祕密保守得非常好,連我這個經常來訪,還寫了一本書談他的人,都很難相信這則新聞。這樣一段在多數人心目中都那麼轟轟烈烈的美好婚姻,竟然就這樣終結,似乎相當令人悲痛。不過在最親近霍金的忠實友人眼中,兩人分手卻不令人意外。他最信賴的幾位護理請辭,不願意面對他的婚姻瓦解帶來的動盪,還有他和伊蓮的新關係。霍金的照料重擔最後都落在馬西的肩上,她艱苦努力、四平八穩的推展著。

霍金夫妻在結婚二十五週年前夕分居。霍金在秋天向新聞界簡短提起,他已經離開妻子,不過也不排除兩人仍有可能復合,除此之外,他和潔恩都沒有發表公開聲明。友人都愛戴、敬重霍金,所以大家都很克制,於是在這處流言像野火般燎原的城鎮,他的新聞反倒傳播得非常緩慢。後來消息傳開,知道的人愈來愈多,劍橋和世界各地熟人圈子議論紛紛,把它看成是一起悲劇。婚姻破滅司空見慣,然而霍金的婚姻卻被認為非常不尋常。起初,輿論對他的決定都很反感,怪他離開那麼支持他的妻子。直到一九九○年代晚期,潔恩發表她的回憶錄之後,真相才隨之浮現,大家才發現那段婚姻出現問題已經許多年了。

霍金搬出西路住家,和伊蓮一起住在派恩赫斯特區(Pinehurst),那是一處很漂亮的高級住宅區,位置相當隱密,有許多住家和公寓建築,而且就位於相隔不遠的格蘭治路(Grange Road)。一九九○年代早期,伊蓮送兩個兒子上學之後,有時會踩滑板回到那處住家。

霍金放棄他的家庭,而家庭向來是他口中的生活支柱之一。他的另一根支柱:科學研究,是不是同樣面臨崩解危機?

重溫盧卡斯講座

儘管有些人擔心霍金的私生活出現劇變會憾動他的科學研究基礎,不過他依然表現出對科學研究是多麼投入,霍金表示:「渴望動手進行。」他有可能實現媒體長久以來的預言,成為一統萬象、彙整擬出萬有理論的那位物理學家嗎?

霍金的研究並不屬於較新的主流派:超弦論。不過,物理學主流會在一夕之間變換,而且心思稍微偏離,說不定還能瞧出個中關聯,循此把幾條支脈匯聚成一個完整的理論。有人低語傳述,依理論物理學標準,霍金早就過了高峰期,重大發現通常都出自年輕人。心思必須清新,還得有熱情、快速的動作,再加上天真態度。霍金肯定具備這些要素,所以將他排除在外會是重大錯誤。

他能不能活得很久?他的疾病雖然持續加劇,卻非常遲緩。他是不是擔心自己來不及完成工作就死亡?他在一九九○年回答這個問題,他說自己從來不看那麼遠的事。長久以來,他一直在瀕臨死亡的陰影下過日子,如今他已經不怕死了。他從事的研究是一種協同作業,還有許多物理學家能接手進行。他從來不曾表示,必須有他才能找到萬有理論。「不過我也不急著去死,」他補充說道:「有許多事情我希望能先完成。」

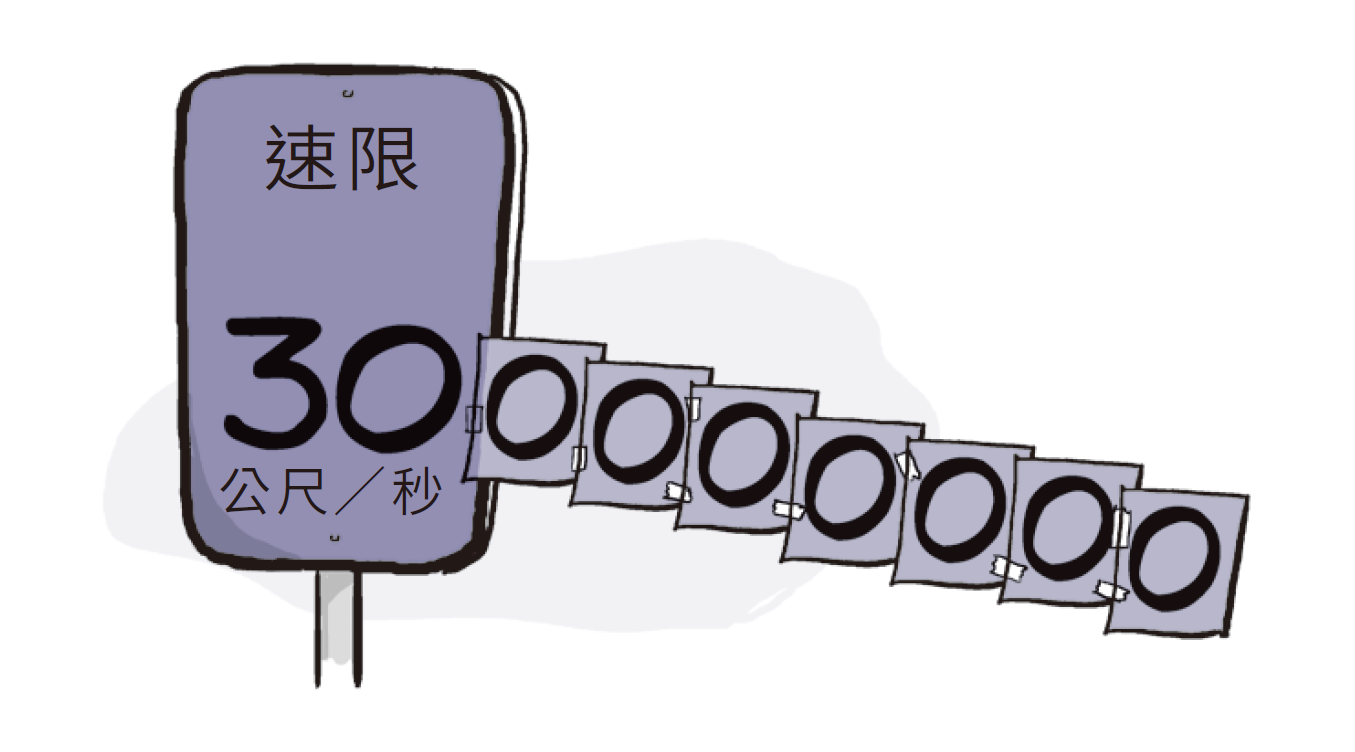

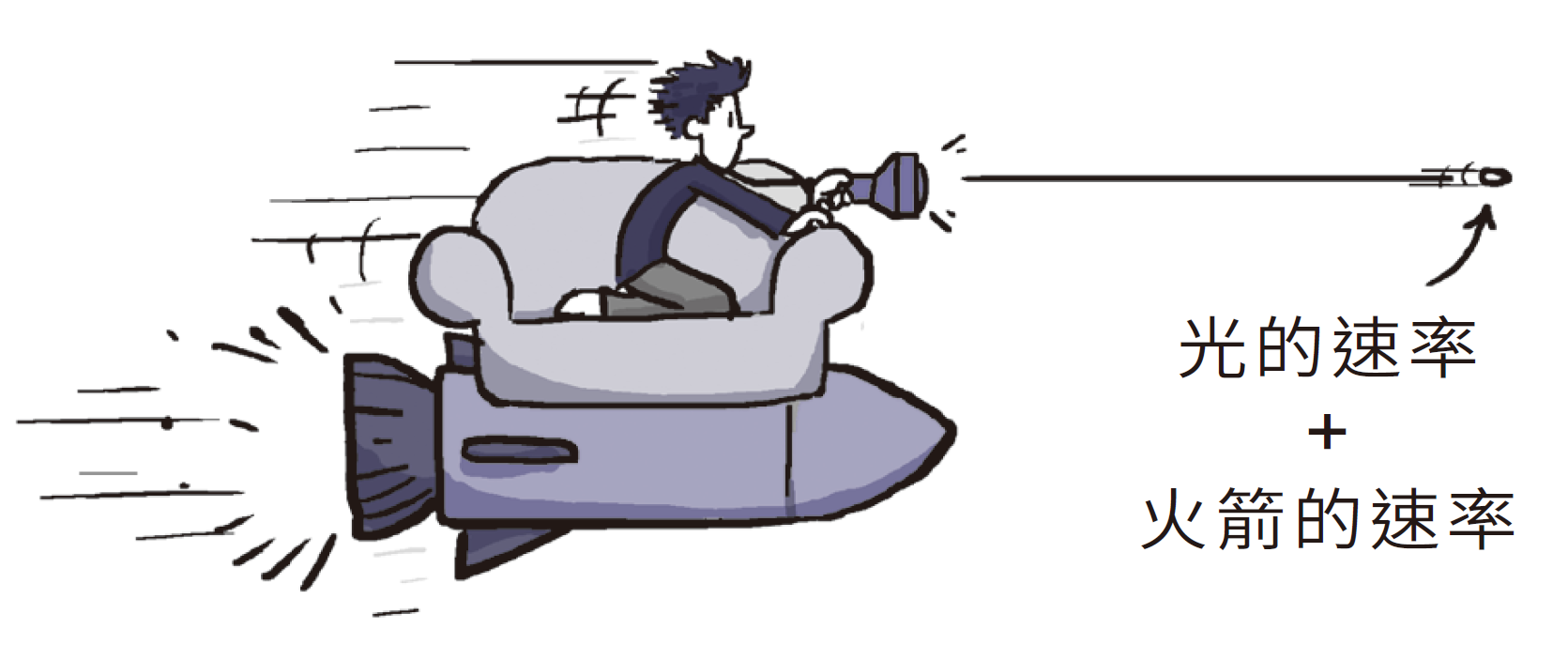

一九九○年六月,他的盧卡斯教授就職演說過了十年,我問他,假使他想要重寫那篇講稿,會怎樣改寫。理論物理學是不是真的終點在望?他回答:是的,不過到世紀尾聲還不會終結。最有可能統一四力和粒子的候選理論不再是他當時談的N=8超重力論。上選理論是超弦論,那項理論把宇宙基本物體解釋為一種纖細的振動弦,並主張我們向來所想的種種粒子,其實都是弦的基本迴圈,可能互異振動的方式。他說,超弦需要多一點時間才能構思成形,給它二十或二十五年。

我問他,相不相信他的無邊界構想最後有可能解答「宇宙的邊界條件為何」?他回答,相信。

霍金說明,他認為蟲洞理論對萬有理論具有重大意涵。由於有蟲洞,超弦論或其他任何理論恐怕都沒有辦法預測出宇宙的種種基本量,好比粒子的電荷和質量。

此外,若是真有人找到萬有理論,那接下來呢?依霍金所述,在那之後,從事物理學就會像是征服聖母峰之後的登山活動。然而霍金也曾在《時間簡史》書中談到,對人類整體而言,這不過是個起點,因為儘管萬有理論能告訴我們宇宙是如何運轉、為什麼採這種方式運轉,卻不會告訴我們,宇宙究竟為什麼存在。那只會是一套規則和一組方程式。他曾尋思揣摩:「是什麼事物為方程組吹燃火苗,生成一個可供方程組描述的宇宙?」「宇宙為什麼要這樣煞費苦心生成存在?」他說這些問題都不是以一般科學方法所擬出的數學模型所能解答的。

霍金依然渴望得到答案。「假使我知道那點,就能知道一切重要事項……於是我們就能明白上帝的心意。」他那本書就在這裡結尾,不過他曾告訴一位電視台記者:「我們能不能找出宇宙為什麼存在,就這點而言我並不那麼樂觀。」他心中並不是考量:我們是不是非得找到萬有理論,才能明白上帝的心意,或是否如潔恩所提,除了從科學定律尋覓之外,仍有其他途徑認識上帝。

摘自《時空旅行的夢想家:史蒂芬.霍金》,時報出版。