第一章 破冰之舉,走出魔咒(下)

出生於波士頓的海倫‧布魯克‧塔西格(Helen Brooke Taussig,1898-1986),是美國約翰‧霍普金斯大學醫院(位於馬里蘭州巴爾蒂摩)的醫生,她一手開創了小兒心臟病專業,我想在當時應該沒有誰比她經歷過更多先心病患兒的死亡了。1938年,她經過反覆觀察系統研究之後發現,那些罹患法洛四聯症⑴的孩子在其正常病程中,只有動脈導管⑵閉合後才會明顯發生青紫。她的臨床觀察提示如果建立一個新的管道以增加肺動脈的血流將會緩解紫紺的症狀。

這一理論需要一個外科人才來幫助驗證,可到哪去找這麼一個合適的人呢?

1939年,波士頓兒童醫院的羅伯特‧格羅斯(Robert Gross,1905–1988)報導了他於1938年完成的動脈導管未閉的結紮手術,由於這一手術開創了手術治療先天性心臟病的先河,因此為其帶來了巨大聲譽(其實德國醫生埃米爾‧卡爾‧弗賴(Emil Karl Frey)已在1938年更早的時候完成了該手術,不過其發表較晚)。

獲悉這一報導之後,塔西格認為,既然外科醫生可以將肺動脈與主動脈之間的管道閉合,那麼他們也一定能在肺動脈與主動脈之間建立管道,這對那些可憐的法洛四聯症的孩子們一定是有幫助的,這將改善他們肺部的血液供應。

1941年之前的某一天(具體時間幾個目前活著的當事人都記不準了),塔西格輾轉找到了當時聲望正隆的格羅斯,詳盡地闡述了自己的觀點,並懇請他出手相助。可格羅斯仍沉浸在因他的創舉而帶來的讚譽之中,未能發現塔西格理論的價值所在,他直截了當地告訴塔西格:「我的工作是關閉異常開放的導管,而不是把已關閉的導管打開。」關於格羅斯的這一回應,後來被廣為引用。但在1979年的一個學術會之後的晚宴上,作為榮譽嘉賓的塔西格卻提供了一個另外的版本,她說:「既然格羅斯講了這個關於他自己的故事,那麼我也來說一說吧。當年我問他是否可以建立這樣一個人造管道時,格羅斯醫生回答道,Oh, yes!我已經這樣做好多了,小菜一碟。我幾乎是低眉順眼地說,這對那些因法洛四聯症肺動脈狹窄而發生青紫的孩子,將有很大幫助啊。可是格羅斯先生對此毫無興趣,我只好回到巴爾蒂摩等待時機。」但無論這兩個版本哪個更接近真實,可以肯定的是,格羅斯的輕率使他失去了一個足以使自己再創輝煌、登壇入聖的機會。

並不氣餒的塔西格最終同另外一個外科醫生聯手開創了一個時代,創立了一個以二人名字命名的,一直沿用至今的經典姑息手術方式——BT分流,這一巨大貢獻使其名動江湖,一舉奠定了二人在業內的大佬級地位。彼時,格羅斯是否會因為自己的錯失良機而懊悔萬分?他會扼腕嘆息仰天長嘆,免冠徒跣以頭蹌地麼?2006年一位當年曾在格羅斯手下學習的醫生提到這件往事,他說格羅斯後來十分懊悔沒能對塔西格的理論給予足夠重視,輕易錯過了這個本可改寫心臟外科歷史的機會。也許是造化弄人,上帝為了使這一段歷史群星燦爛刻意剝奪了格羅斯一枝獨秀的機會,轉而去垂青另一個幸運兒了。

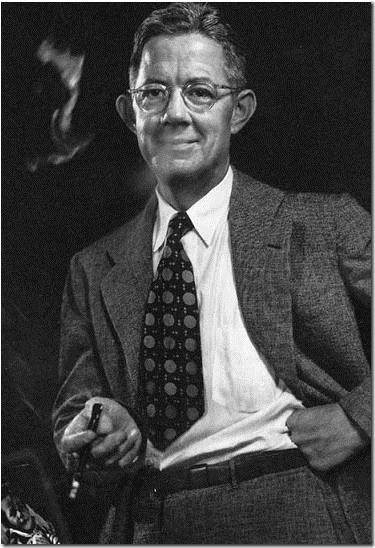

這幸運兒是阿爾弗雷德‧布萊洛克(Alfred Blalock,1899 –1964),這個後來大名鼎鼎的心外科奠基人之一,其早年的經歷不要說與幸運毫無關係,甚至可以說成是相當地點兒背!1922年自霍普金斯大學醫學院畢業後,他最初的意願是在霍普金斯大學醫院做一名普外科醫生,但他的申請被拒絕了,原因是成績不夠,哎,這真讓人情何以堪。於是他去了泌尿外科,話說是金子總是會發光的,布萊洛克很快以出色的表現贏得了上級醫生的另眼相看,這位伯樂認為布萊洛克是個外科天才,應該讓他去他最想去的地方,因此為他爭取到了去普外科培訓的機會。可布萊洛克去了普外科不久,就同其他幾個實習醫生發生了嚴重的爭端,結果……布萊洛克被普外科踹了出來,之後又去了耳鼻喉科……對普外科情有獨鍾的布萊洛克此時仍未死心,最後又輾轉在多家醫院斷斷續續地勉強完成了普外科醫生的培訓。霍普金斯大學醫學院差不多是全美第一的醫學院了,從這畢業而又不得不到別家醫院接受培訓,其窩囊程度堪比哈佛畢業而去西太平洋大學教書了。

1927年,鬱鬱不得志的布萊洛克得了肺結核,甚至經歷了嚴重的肺出血,要知道真正有效的抗結核抗結核藥物異煙肼和利福平是分別於1952年和1965年才出現,可布萊洛克居然奇蹟般地挺了過來。通常我們說大難不死必有後福,不過是對經歷過磨難的人一種善意美好的期許罷了,磨難就是磨難,它本身絕不會孕育任何福祉。我在寫作此文時,出於對所有這些人的尊敬,我不厭其煩地標註了所有人的生卒年,到此文完成時我發現,布萊洛克畢竟逝去的稍早了些。

我更願意相信布萊洛克的大難不死,是因為他在等待他事業中的那位幸運女神塔西格,上帝還不允許他在未完成其歷史任務之前就掛掉,縱使肺結核這是個幾乎必死的理由也不行!

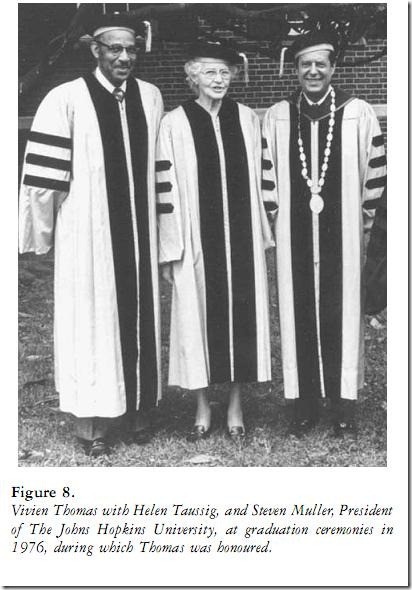

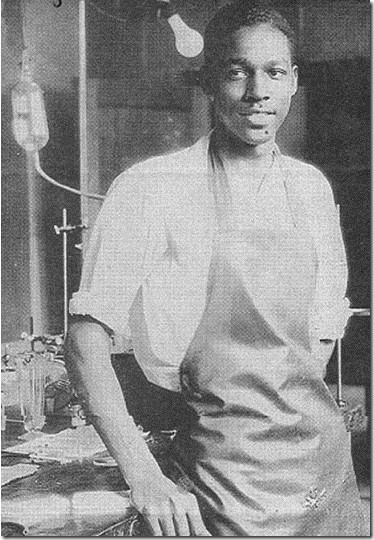

在布萊洛克主持實驗室工作時,他與助手費雯‧托馬斯(Vivien Thomas,1910-1985)曾試圖通過吻合鎖骨下動脈和肺動脈,來建立肺動脈高壓的動物模型,不過幸運的是,他失敗了。是的,他沒能通過這種分流如願地建立肺動脈高壓的模型,實在是一種太過幸運的失敗,因為這恰好說明在肺循環中,可以在不增加異常壓力的情況下增加肺的血流量,而這不正是塔西格所需要的麼?

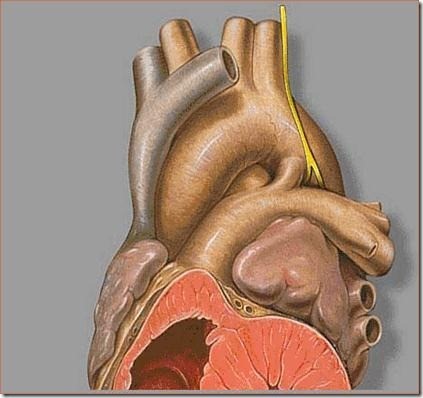

我們從1985年出版的托馬斯的自傳中得知,塔西格的造訪是在1943年,她動情地向布萊洛克描述著那些可憐的孩子的慘狀,他們唯一的希望就是通過外科手段讓肺得到更多的血液。布萊洛克接受了這一理論,他也認為肺血流的缺乏是許多先心病患兒死亡的首要原因。通過系統的改進,布萊洛克-塔西格分流術(Blalock-Taussig shunt)⑶的雛形得以確立——吻合鎖骨下動脈與肺動脈。

病例已準備好,是一個叫艾琳‧撒克遜(Eileen Saxon)的15個月大的孩子,已發生青紫了。由於在當時布萊洛克的手術技術還遠稱不上高超,但其助手Thomas卻是個天才的實驗員,手技十分了得,為保證病人的安全,布萊洛克要求自己先作為手術助手協助托馬斯,在狗身上做一次,然後再由自己主刀托馬斯作為助手做一到兩個。寫到這的時候我忍不住想,假如托馬斯當初不是由於在大蕭條時期沒能讀成醫科,而後陰差陽錯的做了布萊洛克的實驗室助手,那麼這個BT分流有沒有可能變成TT(Thomas-Taussig)分流?但人算不如天算……我是說,準備工作還沒能如期完成時——布萊洛克只作為手術助手協助托馬斯做了一次動物實驗,病人撒克遜的病情就開始迅速惡化了,情況危險,再拖,就一點兒機會也沒了。

怎麼辦?按計畫完成準備工作,可能患兒已經等不到那個時候了,冒險現在做手術,那一旦失敗布萊洛克真的會身敗名裂。這時候,如果僅僅為自己的前途命運著想的話,完全可以按部就班的完成準備工作,就算這個患者死了,病例總會再有的,到時候再穩穩當當的一鳴驚人,豈不是更穩妥?不過,幸虧布萊洛克不像我這麼膽小怕事,為了不使這個病人死在眼前,他決定硬著頭皮上。

1944年11月29日,護士將那個已極度脆弱的孩子轉運到手術室,手術中佈萊洛克要求托馬斯必須站在他旁邊,塔西格則緊挨著麻醉醫生站在患兒的頭端,以觀察孩子臉色的變化。

我曾經不止一次地目睹這樣的情景:手術室的自動門關上之後,幾個家屬相擁著輕聲啜泣,此時此刻,患兒撒克遜的父母又在做什麼呢?除了向上帝禱告之外,就只有心焦如焚的等待了吧。無論如何,這扇手術室的門終究會再次打開,只是,打開之後,還能看到親愛的孩子,微笑的臉麼?

手術室之門,見證了多少人間悲歡,而這一回,在霍普金斯大學醫院,它將見證一個重要的歷史時刻。

當時還是低年資住院醫的丹頓‧阿瑟‧庫利(Denton Arthur Cooley,1920——)記錄到:

「1944年11月29日,這是一個在心臟歷史上值得紀念的日子,布萊洛克醫生將施行第一次這樣的分流手術。當手術結束嬰兒的嘴唇顏色由深藍色的發紺轉變為令人愉快的粉紅色時,可以想見我們當時所感受到的興奮,這可能是心臟手術時代的正式開始。」

就在這種幾乎是趕鴨子上架的情況下,手術居然獲得了成功,我們真不知道這到底是布萊洛克的幸運,還是那個叫撒克遜的患兒幸運,抑或這乃是整個時代的幸運。該手術的確立,使得許多嚴重的心臟畸形獲得了足夠的肺血流,改善了生存質量,那些不幸的孩子終於不必再任由死神蹂躪了,救命的曙光似已在天際出現。

這種手術雖然沒有改變心臟的畸形,但由於增加了肺的血供從而使患兒的青紫情況明顯得到緩解,運動的耐受性也得以極大提高。這在當時普遍認為先心病等於沒救的情況下,其震撼效果可想而知。到1949年,已有1000多符合手術條件的兒童實施了BT分流,心血管外科以無可辯駁的益處迅速推廣。當布萊洛克和塔西格提倡的原則被醫學界確切接受時,心臟外科也開始在世界範圍內被外科醫生承認,正式成為現代醫學中一個重要的分支。

被冰封了近半個世紀的心臟外科,終於破土而出,原來心臟並不是脆弱得不允許任何操作,似乎走出比爾羅特的魔咒已指日可待,但事實果真如此麼?

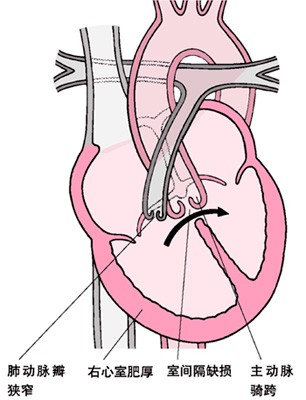

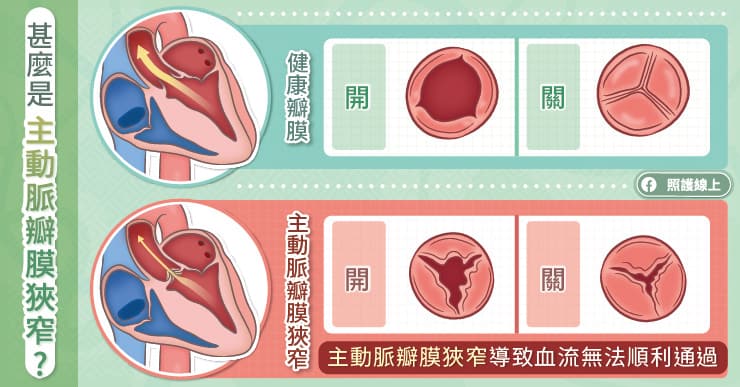

⑴法洛四聯症:一種常見的引起青紫的先天性心臟病,較複雜,主要畸形包括心室間隔的缺損和肺動脈狹窄等。

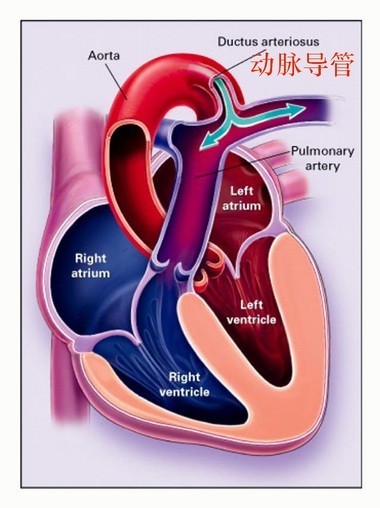

⑵動脈導管:存在於肺動脈與主動脈之間,通常於出生後逐漸閉合。如未能成功閉合,則稱為動脈導管未閉,單獨存在的動脈導管未閉是最簡單的一種先心病,也是最早可以通過手術治療的先心病。

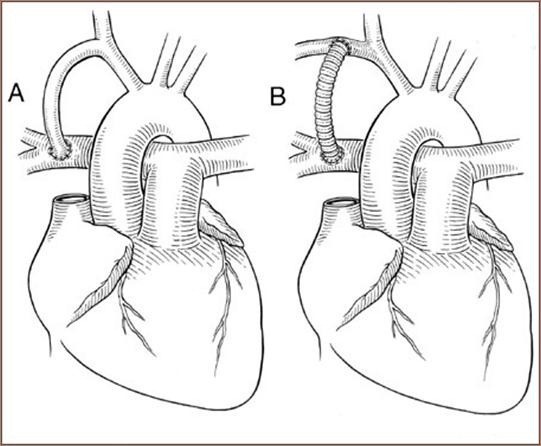

⑶ Blalock-Taussig分流術:A為將右鎖骨下動脈與右肺動脈直接吻合B為在右鎖骨下動脈和右肺動脈之間通過人工血管建立了通道(此為改良BT分流)。

關於本文

轉載自科學松鼠會 外科之花的艱難綻放系列,作者李清晨