從電台節目討論曲尾苔,活出屬於自己的生物區位——《三千分之一的森林》

每週六早上地方電台的系列節目裡,有一個節目常伴著我跑腿辦事或開車上山。

在《聊汽車》(Car Talk) 跟《你懂什麼?》(What Do You Know?) 中間的節目是《衛星姊妹》 (The Satellite Sisters):「我們五姊妹分住在兩大洲,雖是同一對父母所生,卻過著非常不同的生活。來抬槓吧!」這幾個姊妹從世界各地打電話登場,但節目有一種圍坐在廚房餐桌的感覺,桌上放著幾杯半滿的咖啡跟一盤麵包捲。閒聊的內容從職場策略、育兒、女性參與環境運動,到雜貨店的葡萄可不可以讓人試吃這種道德問題,當然,還有各種人際關係。

我老公在家裡的穀倉慢條斯理地做些瑣細活,女兒去參加慶生會了。這個早上我就像《衛星姊妹》的對話氛圍那樣愜意慵懶。外頭太濕,不好散步;太泥濘了,不好蒔花弄草;整個早上都是我的!我的!我一直想來好好瞧瞧這些難以分辨的曲尾苔 (Dicranums )。

多奢侈啊! 可以為了玩樂而工作。雨水滑落實驗室的窗櫺,只有《衛星姊妹》的聲音相伴。我可以跟隨她們放聲大笑,誰會在意呢?沒有學生、沒有電話,只有一把把的苔蘚,還有週末的偷得浮生半日閒。

曲尾苔家族

曲尾苔是苔蘚的其中一屬,包含許多物種,同一家族有許多姊妹苔蘚。我把它們都只想成女性,因為男子遭遇到的坎坷命運(或許很適合他們),女強人都能秒懂,這點待會再說。當《衛星姊妹》在討論新髮型這種「暴露暫時自我」怎麼造成自尊脆弱,我對自己從未注意過曲尾苔屬比起其他種類的苔蘚看起來更像頭髮而啞然失笑—像是梳過的頭髮,整齊分邊撥到一側。

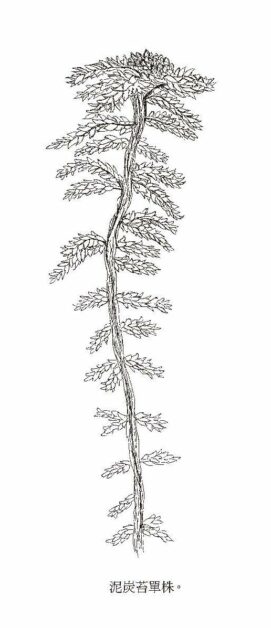

其他苔蘚令人聯想到地毯或迷你森林,但曲尾苔屬讓人想到髮型:鴨尾頭、波浪捲、小捲髮、平頭。如果把它們排排隊來照張全家福,從最小的山地曲尾苔 (D. montanum ),到最大的皺葉曲尾苔 (D. undulatum ),你一定看得出它們的親緣關係:都有毛髮狀的葉子,尾端又長又細,全都拂往某個方向,一副被風掃過的樣子。

就像《衛星姊妹》分別從泰國和奧勒岡州的波特蘭市打電話進來,曲尾苔家族也廣泛分布在全世界的森林裡。棕色曲尾苔 (D. fuscesens ) 生長在極北,而白綠曲尾苔 (D. albidum ) 則遠及熱帶地區。或許它們之間的距離,讓手足之間得以和平共處。曲尾苔屬經歷過顯著的適應輻射 (adaptive radiation),也就是從同一祖先演化成多種類的過程。「達爾文雀」(Darwin’s Finches) 也好,曲尾苔也好,都是經由適應輻射演化出新物種,以適應特定的生態區位。

「達爾文雀」從迷失在海上的單一祖先物種演化而來,後續發展出新的物種遍布在貧瘠的加拉巴哥群島上,每個小島上有各自的特定物種,各有其特殊的食性。無獨有偶,曲尾苔分化成不同的物種,每種都根據祖輩的設定,發展出獨特的外觀、棲地和生存方式。

曲尾苔。圖/《三千分之一的森林》 苔蘚版的「自己的房間」活出自己的生態區位

物種分化的驅力,無疑和手足之間的競爭有關。

還記得你只是因為哥哥有某個東西,就想要得到同樣的東西嗎?家族聚餐時,如果每個人都想要燉雞的雞腿,終究有人要失望。當兩種高度近似的物種對環境有相同的需求,假如分布範圍不大,兩個物種最後只能獲得比生存所需更少的資源。因此, 在一個家族裡,手足通常必須發展出各自的特點才能共存,如果你特愛白肉或馬鈴薯泥,就可以避免跟別人搶雞腿。同樣的特徵也發生在曲尾苔身上,各種物種藉由避開競爭而能同時存在,各自生長在不必跟手足物種共享的棲地裡,相當於苔蘚版的「自己的房間」註 。

在曲尾苔親族中,有些角色就像任一個大家庭的姊妹一樣,你可以一眼就辨識出來。山地曲尾苔(D. montanum )靦腆低調,你知道的—毫不起眼、容易被忽視,她的短捲髮總是翹翹亂亂,每次都只能撿剩下的棲地:偶爾裸露的樹根或岩石,像是週日大餐剩下的雞翅。潮濕陰暗的岩石也是迷人的曲尾苔(D. scoparium )的家,有著長長、閃亮亮的葉子,甩向一側。這是毛絨的曲尾苔,你會想要用手撫過她如絲的表面,然後把頭枕在她厚實的靠墊上。

當這些姊妹物種都長在一顆大石上,招搖的曲尾苔佔據了所有的最佳位置,像是濕潤又陽光充足的頂部跟肥沃的土壤, 山地曲尾苔就只好去填補縫隙。就算曲尾苔把小妹妹 排擠到一邊,佔去她的空間,把她逼到角落,也沒什 麼好驚訝的。

山地曲尾苔。圖/《三千分之一的森林》 其他的曲尾苔也傾向避免因共享空間造成的衝突,高度相似會造成排擠效應。鞭枝曲尾苔(D. flagellare )的葉子整齊俐落又直直的,像軍人的小平頭,她孤傲不群,只願住在腐朽的木頭上。她性格保守,多數時候選擇獨身,透過無性繁殖,捨家庭追求個人成就。

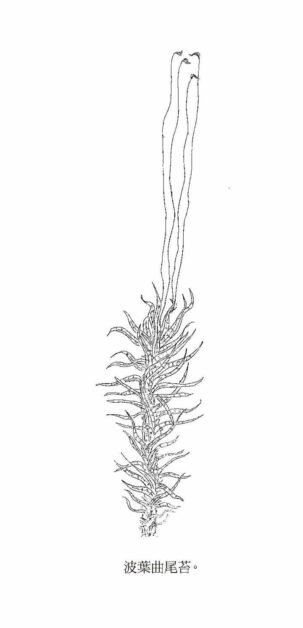

孤僻又極綠的綠色曲尾苔(D. viride )有不為人知的脆弱面,她的葉尖總是坑坑疤疤,像咬過的指甲。另外,波葉曲尾苔(D. polysetum )是家族裡最能生的媽媽,這是身負多個孢子體的必然結果。接著是有長波浪葉子的皺葉曲尾苔(D. undulatum ),覆蓋在濕軟的山丘頂部;絨葉曲尾苔(D. fulvum )則是個敗家女。這裡有十幾個強大的女性。

絨葉曲尾苔。圖/《三千分之一的森林》 我倒了第二杯咖啡,耐心地為苔蘚樣本分門別類, 這時《衛星姊妹》的話題聊到男人。幾個姊妹婚姻幸福,其他人交流著上週找白馬王子的主題,探討承諾和當爸爸的人格特質。找到好對象是普世女性的心願, 對曲尾苔來說也是。

苔蘚的有性生殖是樁前途難料的事業,眾所周知,受限於體虛命短的男性。精卵之間, 受制於可供泅泳的水體,它們要成功受精,仰賴及時的降雨。精子必須游向卵子,努力衝破隔絕彼此的障礙,即便它們之間只有幾英吋之遙。大部分的卵子只能枯坐在頸卵器中等待永遠不會到來的精子,遠在天邊,近在眼前。

波葉曲尾苔。圖/《三千分之一的森林》 註解

此處引用英國作家維吉尼亞· 吳爾芙 (Virginia Woolf) 的經典散文著作《自己的房間》(A Room of One’s Own ) 作為比喻,本書的名言「女性若是想要寫作,一定要有錢和自己的房間。」象徵物種都有自己獨特的生態區位,藉以跟其他物種區別。