我的鄰居寶琳跟我溝通多半都是用吼的。我在外面整理車上的東西,她會從穀倉探出頭來,吼過整個馬路:「旅行好玩嗎?妳不在的時候下大雨,菜園裡的南瓜長了一大堆, 自己動手啊!」我還來不及回答,她的頭就縮回去了。

她不贊成我雲遊四海,但我不在時, 卻又幫我把家顧得很好。當我在戶外堆柴火或種豆子,若看到她的亮橘色小帽,我會從馬路的這一側喊她,跟她說我發現池塘邊有倒掉的柵欄線。我們的吼叫代表了彼此之間簡化的情感。這麼多年來都是我從路的這一邊發出電報給她,告訴她孩子長大了、父母老了、施肥機壞了、雙領鴴在牧場的某處築巢了。九一一那天,我從電視機前衝到穀倉,我們擁抱、哭了一下,直到飼料車抵達,把我們帶去餵養嗷嗷待哺的小牛。

我的老屋和她的老倉庫都位在紐約的法比尤斯小鎮 (Fabius),以前同屬於一個自一八二三年就在那兒的穀倉,共享一棵大楓樹,被同一口井水灌溉。我們把這兩棟老空間從破敗邊緣救回來,所以要說我們是朋友也行。有時候天氣好,我們會交叉雙臂站在路中間聊天,把從穀倉裡跑到路上阻礙交通的貓噓回去,路上有時候會有稻草車或牛奶卡車。當我們在吸收陽光跟聊天的時候,我倆會把骯髒的工作手套脫下來,轉身回去時才又戴上。偶爾, 當我倆講電話時,她會忘記自己不是正從穀倉叫喊,所以我得讓電話離耳朵一英寸。

都叫AI,是人工智慧?還是人工授精?

身為觀察力敏銳的鄰居,我們對彼此知之甚詳。她只是搖搖頭,對我在工作季一心一意要研究苔蘚的繁殖選擇一笑置之。同一時間,她跟她的丈夫艾德正在給八十六頭牛擠奶、種玉米、剪羊毛,還有蓋一棟給小母牛的穀倉。就在今早,我們在樓下郵箱處碰到聊了一下, 那時她正在等AI 專家來。「人工智慧?」(Artificial Intelligence) 我挑起眉毛問道。她的臉垮下來,表示她的教授鄰居又顯露了象牙塔內的無知。白色的小貨車軋過穀倉前的坑洞,濺起水花,車身上有一隻公牛的圖案。「人工授精」(Artificial Insemination)。當我倆走向街道兩邊,回到自己的世界時,她轉過頭來大吼,「妳的苔蘚還有繁殖的選擇,但我的牛肯定沒有啊!」

苔蘚確實演示繁殖行為的各種可能,從放縱情慾到清教徒式的禁慾都有。有些性生活活躍的物種一次就能大量製造數百萬的子代,也有禁慾不曾發生有性生殖的物種。跨性別也不是沒有,有些物種可以隨意改變性別。

植物學家以生殖努力這一指標衡量植物對有性繁殖的興致,方法很簡單,就是測量植物的體重有多少比例是用於有性繁殖。比方說,楓樹分配給木頭的能量,比給它的小花和順著微風旋轉落地如直升機般的種子更多。相較之下,牧場上的蒲公英生殖努力非常高,頂端整團黃色的花佔了植物體的大量,之後就會變成一堆毛絨絨的種子。

生了小孩卻不養!? 不負責任的苔蘚親代

分配給繁殖的精力可能會以各種方式展現出來。同樣的熱量也可以產生幾個大塊頭的子代—畢竟父母下了重本投資;有些物種就比較揮霍,把精力放在產生一大堆體積小又營養不良的後代。寶琳就對生了小孩但又不好好照顧的情況頗有微詞:穀倉的其中一隻長毛美貓「小藍」似乎就抱著小貓是一次性商品的態度,她生了一窩又一窩,卻不願哺育,任牠們自生自滅。

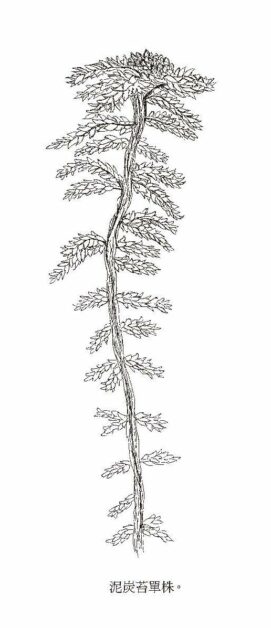

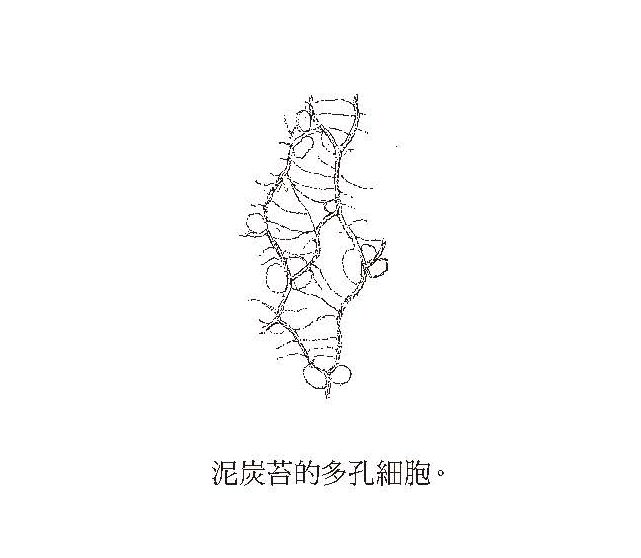

角齒苔 (Ceratodon) 也是同一個路數。在通往穀倉一塊經常被牛踩踏的地上,角齒苔的葉子藏在它們終年製造的成片茂密孢子體下面,幾乎都看不到了。每個孢子都很小,看起來發育不良,就像小藍的那些貓仔,生存機會微乎其微。好在有個穀倉貓界的模範母親「奧斯卡」出現,她是乾草堆的老太太,細心地照料她的一窩貓仔,而且很樂意收養小藍的孤兒。因為這樣,奧斯卡在擠奶時間獲得了一頓牛奶大餐的入場券。

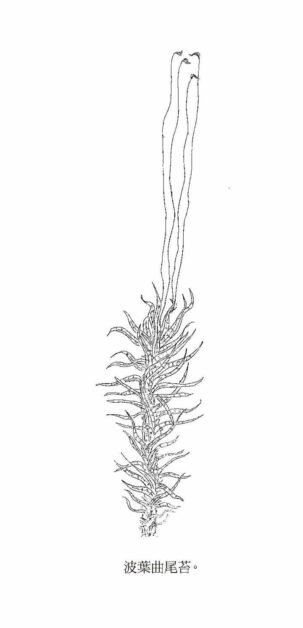

寶琳應該會喜歡像牛舌苔 (Anomodon) 這樣長在穀倉後方的石牆陰暗處的苔蘚,這個物種會延後生產孢子的時程,偏好把資源分配給生存,而非恣意繁殖。

讓小孩自生自滅也是迫不得已

高低生殖努力的兩種策略通常跟特定環境有關。在不穩定、干擾多的棲地,演化對能夠產出許多微小且可傳播子代的物種較為有利。像角齒苔在牛路徑這種難以預料的棲地環境, 代表成體必須承受因干擾而死去的高風險,所以能夠快速繁衍會比較有利,這樣才能盡快把後代送到另一個更好的環境裡。那些被風吹走的孢子去了哪裡沒有人知道,但它們的傳播優勢很可能跟親代非常不一樣。

有性繁殖的關鍵優點就是能把親代的基因混合成為新組合,每個孢子就像一張樂透彩券,有些組合好、有些則不好,但只要能有上百萬的子代在環境裡隨意傳播,這個賭注就值得。一定會有幸運兒能夠找到某個地方,讓新基因組合成功適應。有性繁殖創造了多樣性,讓個體在變幻莫測的世界裡擁有獨一無二的競爭優勢。不過有性繁殖也要付出一些代價,產生精子和卵子的時候,親代只有一半的基因可以成功傳給下一代,讓那些基因在有性生殖的樂透裡面洗牌。

寶琳腳上泥濘的靴子和身上濺了糞便的外套不太符合基因工程學家身著白大褂的形象,但她的確是在應用端的最前線工作。身為康乃爾的畢業生,她養了一群得獎的荷斯登牛 (Holstein),血統無可挑剔。她若把最優質的母牛跟隨便一頭老公牛配對,失去她辛苦配種得來的基因優勢,不如用人工授精,將類似的胚胎轉移到代理孕母身上。這樣一來,她就可以養出一群變異性很少的獸群,讓原本可能會被一般有性生殖打亂的成功基因繼續延續下去。這種複製基因的方法是乳製品生產的一大進展,但苔蘚早在泥盆紀時代 (Devonian era) 就這麼做了。