吃完義大利麵的 4 歲女童,嘔吐、昏迷。母親叫救護車的同時,她缺氧發紺(cyanosis;紺,音ㄍㄢˋ),膚色泛青。急救人員抵達後,搶救無效。女童沒幾分鐘就死了。[1]

住院

2 個月前,女童連續 2 天腹痛嘔吐,食慾不振,以致脫水。然而被醫師按壓腹部,她卻不感疼痛。[1]在醫院做了驗血等,醫療影像以外的基本檢查,診斷出血液中氫離子濃度上升,碳酸氫鹽下降的代謝性酸中毒(metabolic acidosis);以及跟感染或發炎有關的嗜中性白血球過多症(neutrophil leukocytosis/neutrophilia)。[1, 2, 3]當時神經精神科醫師注意到,母女倆情感共生:只有在緊張兮兮的母親沒介入對話時,女童才比較能反應,不再煩躁。[1]

女童住院 5 天後返家,儘管仍會噁心想吐,但飲食問題已經改善。因此,直到那天猝死前,父母都不覺有異。地方檢察官懷疑家長虐童,於是要求法醫驗屍。[1]

驗屍

屍體依照義大利的法律,擺在室溫下觀察 24 小時:女童高 111 公分,重 21 公斤,髮長 5 公分。頭髮及眼睫毛數量正常;2 顆牙齒狀況不佳;身上有急救留下的針孔、心電圖貼片和心肺復甦的痕跡。她的肛門擴張,但是下體沒有創傷的現象。之後,屍體被放入停屍間,以 −10 °C 冰了 22 個鐘頭,才取出解剖:女童的心包表面,因急救按壓而血浸潤;肺部鬱血,紋理增加;肺泡和支氣管內,有不慎吸入的嘔吐物;腹部內臟蒼白;淋巴細胞發炎性浸潤遍及胃、小腸、胰臟和心肌;腹腔累積 600 毫升的褐色液體(照片);壁層腹膜呈現不透明的灰綠色。[1]

女童窄小的消化道裡,堵著3顆巨大的團狀物:胃部的約 15 x 11 x 5 公分,重 307 公克(照片:外觀、解剖);小腸的空腸和迴腸,塞的那顆是 9 × 8 × 2 公分大, 72 公克重;大腸的升結腸與橫結腸中的,則為 6 × 4 × 1.5 公分,46 公克。它們的核心結構皆為蔬菜等,消化時會在胃中停留較久的食物;而外層包裹的是糾結的頭髮。[1]

長髮公主症候群

拔毛癖(trichotillomania)患者時常扯下自己的頭髮、眼睫毛等各種毛髮;而食髮癖(trichophagia)的病人,則是拔了之後,還將毛髮吞下。後者大多是 20 歲以下的女性,常伴隨焦慮症、憂鬱症或注意力不足過動症等其他精神疾患。沒有完全消化的食物,若在腸胃道中累積成團,叫作糞石(bezoar);其中摻了大量毛髮的類型,則稱毛糞石。0.4% 至 4% 的腸胃道阻塞病例,是由糞石所引起。食髮癖長期不治療,最後可能演變為長髮公主症候群(Rapunzel syndrome):巨大的毛糞石不僅塞滿了胃,甚至還延伸到小腸的空腸與迴腸等地方。此疾的兒童病患,一般不超過 6 歲。[1](延伸閱讀:〈精神個案系列:吃女兒頭髮的母親〉)

年幼的食髮癖病患,多見於社經地位低落的家庭;不過此個案據說出身中產階級。女童的父母其實曾注意到她吃頭髮,卻以為只要時常修剪,維持短髮就沒事了。他們未必像地方檢察官臆測的惡劣,但是的確忽略了孩子身體不適的警訊。長髮公主症候群有許多非此疾特定的症狀,例如:貧血、吸收不佳、營養不良、發育遲緩、慢性胃炎、低白蛋白血症(hypoalbuminemia)、腸套疊(intussusception),以及腸胃道或膽道阻塞等,診斷頗為困難。有時也會觸發腹膜炎、敗血症、多重器官衰竭,還有食物進入支氣管所致的呼吸窘迫等併發症。嚴重的長髮公主症候群,會造成腸穿孔,終致死亡。此案的女童在住院期間,沒有拍攝任何醫療影像;出院後,又缺乏明顯症狀,頂多就是想吐,也難怪她的父母不曉得事態危急。[1]

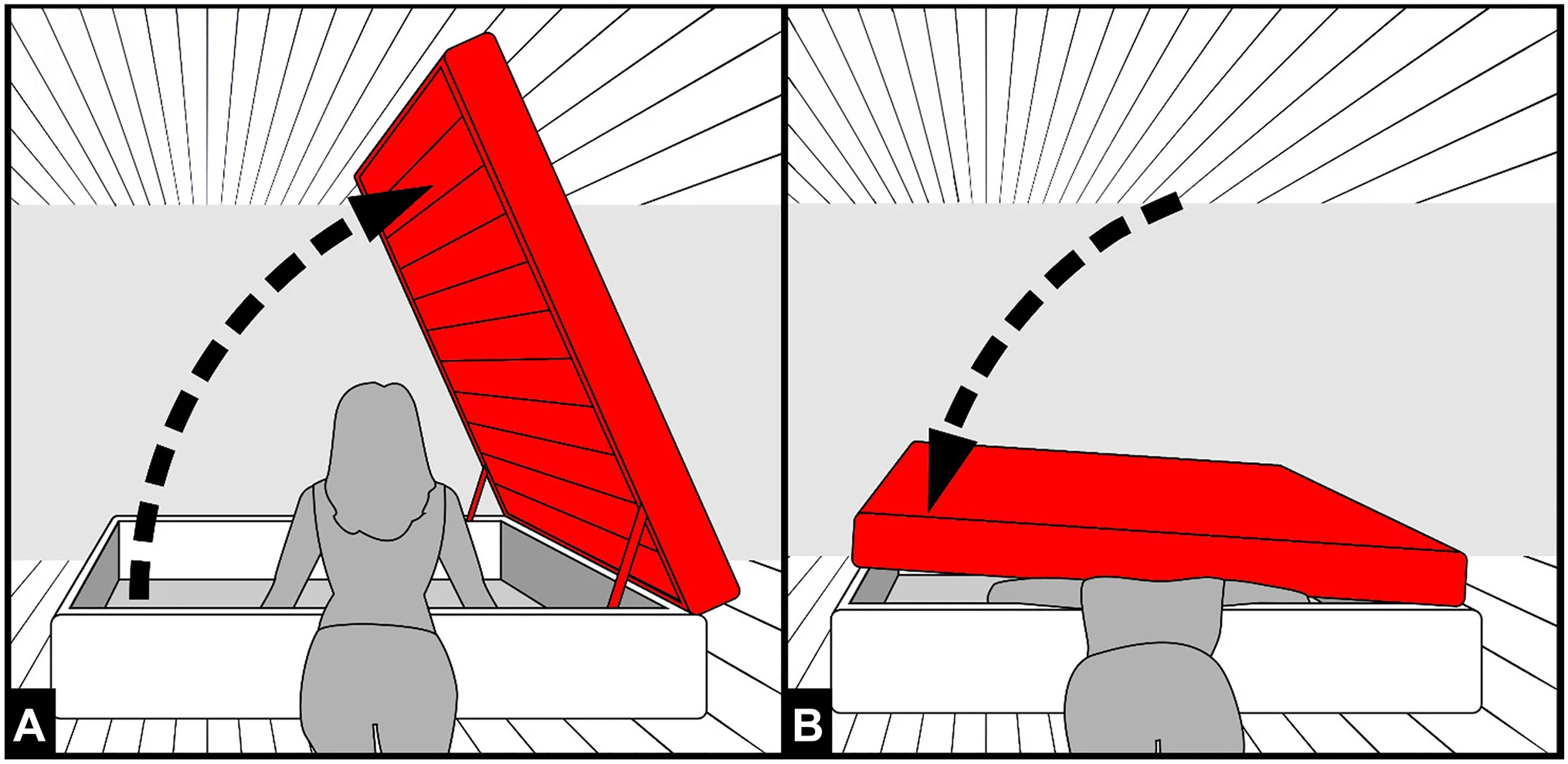

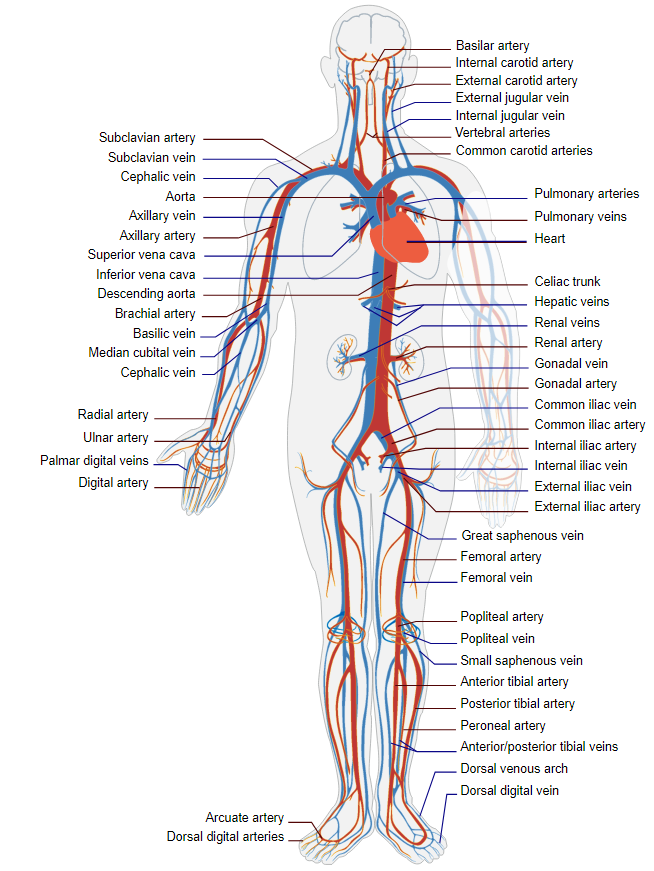

法醫最後綜合驗屍證據,推論女童死亡的主因,為腸胃堵塞後,腹腔壓力升高,阻礙下腔靜脈和其他靜脈血液回流的腔室症候群(compartment syndrome)。[註]至於罹患長髮公主症候群的精神肇因,原個案報告並未詳述。可能是因為病歷資料不足,再加上地方檢察官禁止驗屍團隊與家長接觸。[1]

備註

腔室症候群比較常見於腿部,通常是因為出血腫脹,使筋膜(fascia)包覆的肌肉腔室(muscle compartments)壓力提高,而影響血流輸送氧氣和養份。[4]

參考資料

- Piras GN, Tomassini L, Bottoni E, et al. (2023) ‘An atypical death from Rapunzel syndrome: a case report’. Forensic Science, Medincine, and Pathology, 19, 207–214.

- Burger MK, Schaller DJ. (17 JUL 2023) ‘Metabolic Acidosis’. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

- Marx J, Hockberger R, Walls R. (2013) ‘Chapter 121: Anemia, Polycythemia, and White Blood Cell Disoders’. In: Rosen’s Emergency Medicine – Concepts and Clinical Practice. (p.1603) Elsevier Health Sciences.

- ‘Compartment syndrome’. (JUL 2022) Healthdirect Australia.

-200x200.jpg)