- 作者/ 照護線上編輯部

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《二尖瓣逆流恐中風!務必把握治療時機,二尖瓣膜修補、置換手術,心臟外科醫師圖文解析》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接

五十幾歲的王女士從年輕就知道有二尖瓣逆流的狀況,由於沒有明顯症狀,也就沒放在心上。

有天下午,正在上班的王女士突然感到肢體無力而被緊急送到急診室。林口長庚心臟外科教授陳紹緯醫師指出,檢查確定患者有腦中風,而中風的原因與心臟有關。因為二尖瓣逆流持續惡化,漸漸導致心臟擴大,並出現心房顫動。心房顫動使心房中的血液滯留,而漸漸形成血塊,當血塊隨著血液流出心臟,便可能造成腦中風、腸中風等致命併發症。

二尖瓣逆流是相當常見的狀況,患者一定要定期追蹤,才能把握治療時機,避免心臟功能惡化!

心臟的左右兩邊都有心房與心室,各個腔室之間具有瓣膜,瓣膜的功能類似閘門,能夠在心臟搏動過程中適時地打開與關閉,以維持血流的方向。陳紹緯醫師說,當心臟瓣膜無法完全打開時,會造成「狹窄」讓血流無法順利通過;當瓣膜無法完全關閉時,就會導致血液「逆流」。二尖瓣是位於左心房與左心室之間的瓣膜,當二尖瓣無法於心室收縮時完全閉合,便會出現「二尖瓣逆流(mitral valve regurgitation)」。

二尖瓣逆流的原因可分成「原發型」與「續發型」。陳紹緯醫師解釋,「原發型」指的是瓣膜的結構損壞,也就是瓣膜的腱索斷掉或太長,讓二尖瓣無法正確關閉,進而導致逆流。「續發型」則是因為心臟變大,導致二尖瓣的框架被拉大,雖然瓣膜本身結構正常,但也無法在關閉時密合,而導致逆流。

二尖瓣逆流務必把握治療時機

當二尖瓣膜無法完全關閉時,血液會在心臟收縮時逆流進左心房,而讓肺部血液無法流入心臟,導致肺水腫。常見症狀包括頭暈、心悸、呼吸急促、運動耐受力降低等。隨著病情惡化,會導致心臟衰竭,患者下肢水腫,無法躺平,睡覺時必須用枕頭將身體墊高,甚至端坐呼吸。二尖瓣逆流可能導致心房顫動,讓人感到心跳很快且不規則,亦會提高中風的危險。

針對原發型二尖瓣逆流,建議透過手術修補瓣膜或置換瓣膜。陳紹緯醫師說,續發型二尖瓣逆流主要是心臟受損、擴大,手術治療的幫助較有限,一般建議用藥物治療或經導管瓣膜夾合術。

二尖瓣逆流早期的症狀不明顯,很容易被忽略,而錯過治療時機。

「二尖瓣逆流一般建議要早一點治療,一旦檢查確認重度二尖瓣逆流就是最佳治療時機!」陳紹緯教授說,「因為二尖瓣逆流的症狀較慢出現,往往要等到心臟功能惡化,才會出現症狀。」

當患者的心臟功能正常,仍處於「原發型二尖瓣逆流」時,針對二尖瓣進行手術治療的效果較好;如果拖到心臟擴大、心臟功能不全時,狀況會較為棘手。

根據二尖瓣瓣葉的活動狀態可使用由法國醫師 Carpentier 所提出的分類方式(Carpentier classification)進行評估,決定後續的治療方式。Carpentier 醫師亦發展出修補二尖瓣膜的術式,造福許多患者。

原發型二尖瓣逆流患者的瓣膜大部分都可以修補,一般是建議進行瓣膜修補術,盡量保留患者的二尖瓣膜,進行生理性的結構重建。研究顯示二尖瓣修補術的成功率高,且長期的存活率高。陳紹緯教授說,「二尖瓣修補術已是相當成熟的技術,經驗豐富的手術團隊一般可以達到 9 成以上的成功率。因為使用患者自己的瓣膜,耐用性較佳,術後也不需因為瓣膜因素而長期服用抗凝血藥物。」

倘若二尖瓣膜已經嚴重損壞、鈣化,例如風濕性心臟病、心內膜炎,便要考慮進行瓣膜置換手術,將損壞的瓣膜切除,再換上人工瓣膜。

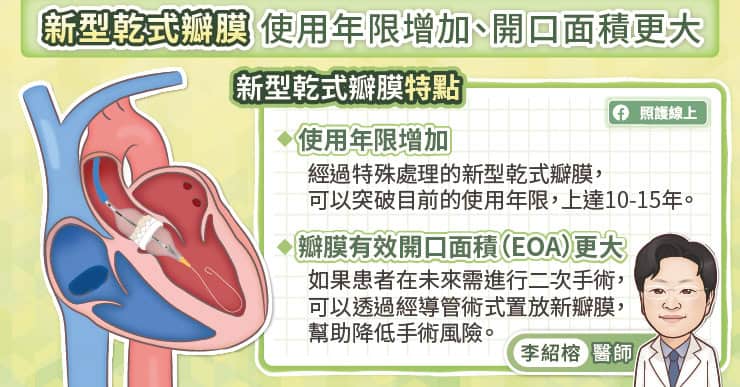

置換人工瓣膜時,會考量生物瓣膜或機械瓣膜。陳紹緯醫師分析,生物瓣膜的好處是不需因為瓣膜因素終身服用抗凝血劑,但會有使用年限的問題,可能在十幾年後得再次接受手術。機械瓣膜的好處是使用年限長,不過患者必須終身服用抗凝血劑。

65 歲以上的患者在置換二尖瓣膜時,一般會建議使用生物瓣膜。陳紹緯教授說,65 歲以下的患者就會有各種考量,術前醫師都會與患者詳細討論後,一起做決定。

隨著微創手術的發展,在狀況許可時也可以利用微創小傷口或達文西機器手臂輔助來執行手術。陳紹緯醫師說,好處是不需正中胸骨切開,有助減輕術後疼痛,疤痕也會比較小。在完整的術前評估下,也可以達到和傳統外科手術一樣理想的修補效果。

貼心小提醒

二尖瓣逆流是相當常見的狀況,雖然沒有明顯症狀,但也不能掉以輕心。患者要定期追蹤,評估二尖瓣逆流的變化。陳紹緯醫師強調,一旦檢查確認重度二尖瓣逆流就是最佳治療時機,以免導致心臟擴大、心臟功能惡化。原發型二尖瓣逆流大多可以接受瓣膜修補術,成功率高、存活率佳、耐用性好,請務必把握治療時機!

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《二尖瓣逆流恐中風!務必把握治療時機,二尖瓣膜修補、置換手術,心臟外科醫師圖文解析》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接