於平均水溫 7°C 的 12 月底,一名 56 歲的男子,潛入瑞士日內瓦湖。肥胖的軀體(BMI = 33 kg/m2),緊繃著潛水衣,背上扛負沉重的開放式水肺。有 6 個月潛水經驗的他,在水中悠游無阻。10 分鐘後,來到水面下 19.5 公尺。[1]

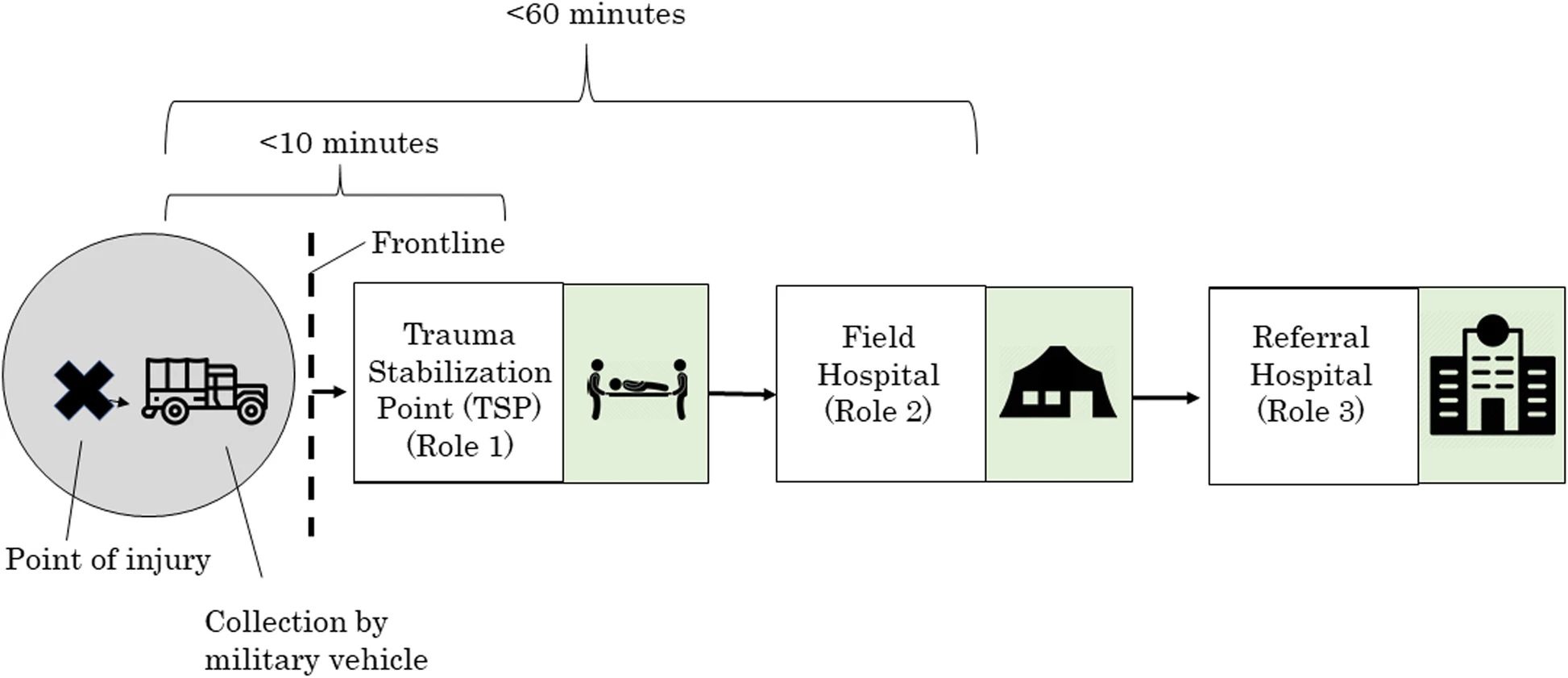

突然,他咳嗽且呼吸困難,但嘴裡仍含著潛水用的呼吸調節器。同行的人陪他,一起遵循減壓程序:[1]每向上一段距離,就稍作停留,再繼續移動。[2]3 分鐘後,他們回到水面,男子立刻吐血。緊接著在船上,他心臟病發,失去意識,被及時施予包含心肺復甦術(cardiopulmonary resuscitation,簡稱 CPR)在內的基本救命術(basic life support),長達 5 分鐘。直到船隻靠岸,改由急救團隊接手,執行高級心臟救命術(advanced cardiac life support):除了 CPR,還做氣管插管(intubation)。期間血沫從他的口咽滲出。[1]

在持續不斷的心肺復甦術下,男子被直升機送抵附近唯一設有高壓氧氣艙(hyperbaric oxygen chamber)的日內瓦大學醫院。進入急診室時,離急救開始,已經過了 84 分鐘。他呼吸著低流量的氧氣,情況依然不見好轉。時而心臟暫停跳動;時而心室頻繁顫抖。血液中乳酸含量飆高,pH 值下降。入院 20 分鐘,也就是展開 CPR 後的第 104 分鐘,男子被宣告死亡。[1]

死因與責任歸屬

他的死因與相關責任的歸屬,得從 3 個面向的線索來分析:

- 醫療紀錄:咳嗽、咳血、血沫,還有愈往水面愈惡化的病況等。之前的事件描述,大致涵蓋了重要資訊。[1]

- 警方調查:水溫、證人筆錄、潛水紀錄,以及潛水用具的運作狀況。警方排除潛水用具異常致死的可能。[1]

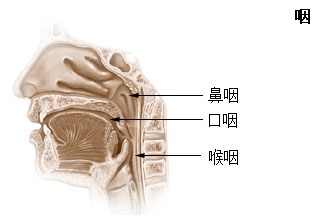

- 驗屍報告:屍體解剖、電腦斷層掃描、病理現象分析、尋找溺水跡象,以及組織學和毒物學檢驗等。驗屍在男子死後的隔天進行。他肺泡與肺泡之間的肺間質(pulmonary interstitium),病變增厚;[1]肺泡破裂出血,形成肺氣腫(pulmonary emphysema),且淤積液體;[1, 3]部份肺臟被填滿,呈現肺實變(pulmonary consolidations)。另外,呼吸道有少量泡沫和血液;心臟肥大;而且因為肥胖的緣故,肺動脈及冠狀動脈有脂肪斑紋(fatty streaks)。不過整體而言,沒有任何溺水的跡象。[1]

浸入性肺水腫

最後男子的死因,被判定為浸入性肺水腫(immersion pulmonary oedema)。《國際法醫期刊》(International Journal of Legal Medicine)的論文,分析此症詳細的形成機制,有下列幾種可能:[1]

- 人在水中的時候,水壓會促進心肺氣體交換的血液循環,也就是肺循環,以及提升心臟的血液輸出量,即心輸出量。因此而集中的血液,帶來過大的壓力,令肺部的微血管不堪負荷,血液便滲入肺泡。此時,其他因素也可能惡化病況,例如:緊繃的潛水衣、冰水收縮血管、高血壓、心臟肥大、體內水份過多、心理壓力和劇烈運動等。[1]

- 水壓集中血液,增加了右心室的工作量,使得左右兩個心室的輸出失衡,也造成肺部微血管壓力衰竭,終致水腫。如果病患原本還有左心室或心臟瓣膜異常,問題會更嚴重。[1]

- 水壓升高肺部的血壓,以及從潛水氣瓶費勁吸氣,都可能危及肺泡與肺部微血管;而呼吸不順的心理壓力、運動大量換氣,還有不當使用呼吸調節器的氣流阻力等,則加重對肺部微血管的傷害。[1]

急救和治療

一般潛水者察覺身體不適,當下會想回到水面上。然而,在水中上升的過程裡,逐步減壓的身體,會產生下列變化:無法繼續溶於血液的氣體被釋出,氣泡於是傷害肺部微血管;胸腔裡的氣體膨脹,水腫重新分佈;肺泡內壓力下降,拉大肺泡與肺部微血管的壓力梯度。這些都會使浸入性肺水腫的症狀惡化。[1]

儘管如此,急救的第一個動作,還是得把病患盡快送至水面。[1]情況許可的話,才在不同的水深處暫時停留,使氣體能安全地從身體組織釋出,免於氣泡的產生。[2]遠離水壓,脫去潛水衣,並溫暖身體,以減少血液過度向心肺集中。如果沒有生命危險,就讓病患坐下,經由面罩吸入高濃度的氧氣,然後送去有加護病房和高壓氧氣艙的醫院。[1]

在醫院裡,無論是用侵入性或非侵入性的呼吸器,都要以正壓維持呼吸道通暢。除非併發減壓疾病,系統性的高壓氧氣治療,其實沒有必要。[1]同時,醫師可能也會開 β2-交感神經促進劑(beta-2 agonists),這種常見的氣管擴張藥物,加速肺泡清除液體。[1, 4]至於心臟的部份,硝化甘油(nitroglycerin)點滴則能放鬆血管,調節左右心室的血液流量。[1, 5]

多數浸入性肺水腫的案例,不像此男子這麼嚴重,大約 2 至 3 天即可出院。不過,1 個月內,絕對不得再潛水或游泳。最好由醫師診斷,是否罹患高血壓、糖尿病、高血脂等心血管疾病,並檢查呼吸功能有無異常。未來下水時,務必選擇水溫暖和的地點,穿著合身的潛水衣,限制活動的水深與時間長度,還要避免水份過量,或吸入太多氧氣。[1]

參考資料

- Evain F, Louge P, Pignel R, et al. (2022) ‘Fatal diving: could it be an immersion pulmonary edema? Case report’. International Journal of Legal Medicine, 136, 713–717.

- ‘CHAPTER 3 — Underwater Physiology and Diving Disorders’. (2016) In: U.S. Navy Diving Manual — Volume 1. U.S. (pp. 50) Naval Sea Systems Command.

- ‘Emphysema’. (28 APR 2017) Mayo Clinic.

- Hsu E, Bajaj T. (23 JUN 2022) ‘Beta 2 Agonists’. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

- Kim KH, Kerndt CC, Adnan G, et al. (27 SEP 2022) ‘Nitroglycerin’. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

-200x200.jpg)