被汙名化的好疫苗:牛津 AZ

臺灣常說的 AZ 疫苗,其實是 The Oxford / AstraZeneca COVID-19 vaccine,也就是牛津與阿斯特捷利康公司 (AstraZeneca; AZ) 合作的產品,由牛津大學研發並做少量初始製造,接著由 AZ 處理大規模量產與全球配送。

這支疫苗的命運坎坷了些,不管在世界或是臺灣都是。

世界部分,AZ 疫苗因為是學術機構與商業藥廠的合作,磨合與臨床研究耽誤了一些時間,即使在審查最快速積極的自家主場英國,取得緊急授權的時間,也輸給輝瑞 BNT 疫苗 27 天。(2020 / 12 / 3 vs 2020 / 12 / 30)

臺灣部分,則因為某些可說與不可說的原因,有效煽動出一定要向中國上海復星買神藥的輿論,首先進來的 AZ 被汙名化成爛疫苗。如果你還記得的話,當時打氣非常低迷,AZ 被說得一文不值。想回顧這段經歷的,只要上網搜尋「AZ 爛疫苗」,就能看到很多偏離事實的離譜言論,而這也不過才一年前的事情而已。

立場聲明,我個人在 AZ 被罵得一文不值時,自行閱讀國外的期刊資料,以及許多傑出醫藥同行的歸納,認定 AZ 是很棒的疫苗。在沒有人要打,醫院還要到處拜託才能湊足 10 人以免浪費的時候,就去打了。而且,連我自己的太太、爸爸、媽媽也都接受注射,提早形成保護力。

多一種疫苗,多一種選擇

在討論疫苗時,我們首先該有的認識是,在這次全球危機中研發疫苗,並不是像死亡擂台一樣,一定要比誰最好,只有冠軍有存在價值。而是應該慶幸,人類文明相當多元,在最早的幾個疫苗研發團隊中,組織文化不同,動機不同,技術也各有不同。

技術來說,有 mRNA 技術也有腺病毒載體技術,萬一 mRNA 新技術失敗了,也有 AZ 的成熟技術平台,就算 AZ 也失敗,後續仍有 Novavax 和臺灣高端的次單位蛋白技術等著出場。

組織文化來說,輝瑞是用大型資本的力量支持 BNT 的科學研發、製造與配送;莫德納是小型新創生技公司,在技術與知識上做到頂尖,並自行取得資金擴張;牛津大學則是自詡「幫這個世界準備好應對災難需要的技術」的學術角色,找到願意以「非營利基礎」處理製造與分銷的 AZ 一起合作。三種協作模式,各自努力攻頂。

可能因為中華民國人習慣聯考比分數,把所有的學習成效,簡化為一個分數來決定一切,久了之後,連思考事情都很單一價值。

但事實上,疫苗有很多面向,像是保護力、抗體量、細胞免疫、保護力下降速度、疫苗輸送保存容易度、疫苗注射方便性等等。因為研發生技產品總有不確定性,用多種技術與多種產品去避險,並讓不同的國家能有不同的選擇,這樣才是最好的。

就像一個複雜且成熟的社會,應該要使用多元入學方式,培養多元人才、適才適所,才是正確的全社會繁榮方向。

這種「多樣性」有多麼重要,愛爾蘭很懂。在原產地中南美洲,馬鈴薯有數千種,種類繁多且千變萬化。哥倫布大交換後,進入歐洲,因其容易種植且熱量高,逐漸成為主要糧食作物,餵飽歐洲人以跳脫馬爾薩斯陷阱的人口崩潰。愛爾蘭農民認為,要種當然種最好的,於是幾乎只用最適合商業耕種的單一品種。

結果,馬鈴薯晚疫病一來,因基因單一,完全無抵抗能力,就造成長年的嚴重歉收與愛爾蘭大饑荒,在只有八百萬人口的愛爾蘭,造成一百萬人死亡、兩百萬人逃離家鄉成為海外移民,並讓存活下來的人們決心獨立,脫離英國。

馬鈴薯如此,疫苗也如此。如果我們只選一個最好的,也只用一個最好的,當這個「我們以為的最好疫苗」失效時,人類也會大量崩潰。

科學上來說,AZ 疫苗的第一劑效果相當不錯,完整接種後對變種病毒的防禦力也很好,一直到了加強劑的時代,才稍微淡出舞台。總之,牛津 AZ 疫苗,是個速度快、品質好、效果也相當不錯的疫苗。

而且,AZ 是救了臺灣的疫苗。在全世界疫情都嚴重,臺灣民眾恐慌,莫德納疫苗出口量不大,BNT 疫苗被中國與上海復星用政治因素阻擋時,AZ 不管透過 COVAX、透過捐贈、透過臺灣直接購買,都扛住了各種政治壓力與責任,持續到貨。

如果你忘記了,歡迎回顧當年媒體對 AZ 排山倒海的批評,會有恍如隔世的感覺。

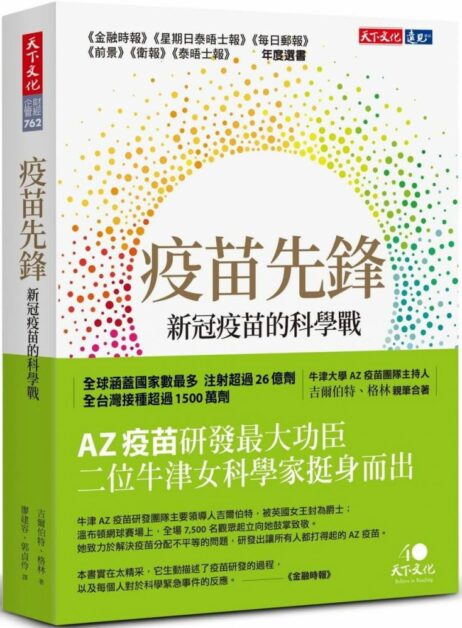

這本書就是讓我們看看,對世界、對臺灣都很重要的 AZ 疫苗,是誰研發的?是怎麼研發的?

生物醫學研究領域的真實狀況

跟天下文化已經出的兩本書來比的話,《疫苗商戰》的記者角度,會把多線寫在一起,形成一個精彩且互相關聯的故事;《輝瑞登月任務》的 CEO 角度,則讓人很容易懂,了解輝瑞的價值與付出的努力,擴大影響力;這本《疫苗先鋒》,則完全流露出生物醫學科學家 做自己覺得對的事情根本不管你 擇善固執的獨特性格。

在這本書中,你可以看到生物醫學界從業者的辛苦,年輕研究人員靠著計畫生活,不知道今年的計畫結束後,下個計畫在哪裡。資深研究者如本書作者莎拉・吉爾伯特則自承,已經十年沒有親手做實驗,幾乎都在找錢找計劃,想辦法讓研究團隊繼續經營下去,在這種不確定性下,一邊也要養活一家五口。

如我們在《疫苗商戰》分享文中提到的靈魂拷問:是的,他們所從事的事情,有可能在機會來臨時,會改變世界,但過程可能很不順利,機會也可能永不到來。你願意從事這樣收入不穩定、研究產出不穩定、未來也不穩定的日子嗎?如果這是你的孩子呢?你願意看著他抱著其實自己也不太有信心的夢想,過著沒什麼保障的生活嗎?

這就是生物醫學研究領域的真實狀況。如果你自己在這領域工作,或者你的小孩有興趣走這領域發展生涯,我蠻建議可以看看這本的,作者們頗為真誠,美化程度並不高。

學者個性:誠實的本色

說到真誠,這兩位作者真的沒什麼在修飾的,像是牛津大學選擇 AZ 作為合作伙伴後,格林難掩失落:

「他們在製藥界的名氣顯然也很響亮,可是他們對於疫苗生產卻沒有什麼特別足以著稱的名聲。」

「⋯⋯這項決定,完全沒有徵詢過我們這些真的懂得如何製造疫苗的人。」

「新來的團隊成員感覺起來像我們實際上的新老闆。」

「他們絲毫沒有製造病毒載體的經驗⋯⋯我們必須反覆不斷的向阿斯特捷利康略有不同的各種成員組合說明一切,讓我們感到挫折。」

不過之後,他也毫無保留的肯定 AZ,對於量產製造、優化儲存與運送、協助低收入國家度過疫情的貢獻。是個好就說好,不好就說不好的個性。

科學的本質:承認未知,持續探索

另一個這本書與眾不同的地方,是對於未知的容忍度很高。

《疫苗商戰》的記者角度,以及《輝瑞登月任務》的廠商與執行長,為了可讀性,通常會讓整個故事交代得比較完整且清楚。用白話說,就是有坑就要填,不能挖了坑之後不去填,因為沒填的坑,會令人產生不確定感,持續侵蝕讀者的心。

但科學最重要的特色(尤其對比於宗教),就是承認我們有很多事情不知道,但這種狀態並不舒服,是違反人類本能的。而本書也很清晰地呈現了這種狀態,以及這些科學家們與未知共存的樣貌。

像是 AZ 所做的臨床試驗,為什麼會有一組人第一劑只給半劑量?(這部分書中有說明,但最終也沒有從原理上解決,而是從流程上解決:直接用 qPCR 測定,而非分光光度法。)又為什麼半劑量的反倒效果更好?作者作為科學家,並不知道這些問題的答案,也不會假裝他們知道,就把這些明白的寫在書裡。

人生,很多事情不會知道答案的,這也是科學的真實狀態。有些事情,就是需要經過幾個世代,才能明白。

牛津大學的自許:延續大英帝國的驕傲

AZ 疫苗的價格,一劑只要 4 元美金,約 120 元新台幣,這是牛津大學在找合作廠商時,要求以非營利基礎,所確定下來的。為什麼牛津大學會有這種救人淑世的情懷?這個跟英國歷史有關。

牛津大學校史 900 年,完整經過大航海時代,協助英國成為日不落帝國,培養大量殖民官員、傳教士與帝國擁護者,伴隨英國成功殖民美洲,然後失去北美十三州殖民地,再重新找到自我認同,認為自己是為印度等未開化地區帶來文明的指導者。像是這張有名的畫作中,稚嫩的印度人,在英國人的牽引下,學習文明、禮節、教養。(英國觀點)

哈拉瑞的書也提過,科學與帝國相輔相成。對大英帝國來說,這些熱帶的、貧窮的、世界的人民,需要英國的幫助,英國也需要更好的科學,去開發殖民地的資源,減少殖民地的疾病,於是設置了「植物園」與「熱帶醫學研究」。

「熱帶醫學」這個詞,代表有個殖民母國,想要了解位在熱帶的殖民地的各種醫學知識。相對的,你就不會特別稱殖民母國的醫學叫做「溫帶醫學」,因為殖民母國的醫學,就。是。醫學。當然,因為「熱帶醫學」這個領域也累積了很多知識,而且這個詞表面上看沒什麼歧視意味,所以就保留下來,在今天,多數時候這個詞彙被看做是中性的。

牛津 AZ 疫苗的臨床試驗,就是在牛津大學的「臨床疫苗與熱帶醫學中心」開始的。

即使英國在兩次世界大戰後,失去了全球帝國的地位,但那種驕傲和自我期許還在:為全世界的危機做準備,為有需要但沒資源的人做準備。「熱帶醫學」在英國,也做為一門學科,繼續流傳下來,並在人類危機出現時,重現了大英帝國的科技驕傲。

人類世界的兩面性

以上,並沒有批評牛津大學或 AZ 的意思,我個人相當尊敬挺身而出的牛津大學科學家們,與承擔製造與物流並賭上自家品牌的 AZ。舉這個例子,只是想要說明人類世界的複雜。

在這場人類共同克服疫情的戰役中,被認為邪惡的資本,其實並不那麼邪惡;被貼上正向價值的學術領域,也有著不適合一直拿出來說的歷史脈絡;被認為終將勝利的科學,仍有很多事情不知道;被視作英雄的疫苗研發者,在這之前也只是個苦於幫實驗室找到資金的、被生活壓得喘不過氣的,生命科學從業人員。

這一系列的疫苗出版,讓我們看見的,是這些辛苦與困頓的人們,所共同堆砌出的偉大。

——本文為《疫苗先鋒:新冠疫苗的科學戰》書評,2022 年 2 月,天下文化出版。

-476x628.jpg)

-1-476x628.jpg)