編按:本文節錄自《昆蟲誌:人類學家觀看蟲蟲的 26 種方式》〈章節:字母 V 視覺 〉。作者以人類學家的觀點,在本書中探討人類與昆蟲的愛恨情仇。在人類出現之前就已經稱霸世界的昆蟲,任憑人類愛之恨之也無可奈何之。昆蟲誌於科學的範疇之外,以字母開頭誌記「人類如何理解昆蟲、與之互動」、既瑣碎又綿密的脈絡。

如果用昆蟲眼睛看世界,會是什麼樣子?

「就算是視力最好的昆蟲,」光學設備發明家亨利.馬洛克(Henry Mallock)曾於 1894 年寫道,「牠們所看到的畫面也會像是非常粗糙的絨線刺繡作品,而且就好像擺在一呎之外觀看。」馬洛克接著表示,如果複眼具有人類眼睛的解析度,那複眼本身的確就會像眼鏡一樣。根據馬洛克的估計,那一顆複眼的直徑將會高達 20 公尺。為什麼會這麼大呢?因為,為了抵抗光線的繞射(diffraction,也就是光線在通過狹窄缺口時會散開並且變模糊的特性),複眼的每一片晶體都必須像人類的瞳孔一樣大小,也就是兩毫米寬,等於蜜蜂眼睛的 80 倍。

根據馬洛克的構想,如果要具備人類眼睛的解析度,昆蟲的頭必須非常大,大到很誇張,但那並不可怕,不用像大衛.柯能堡(David Cronenberg)的「變蠅人」那樣,而這實在是太美妙了,讓我想爬到那一片片露塞樹脂組合而成的超大頭盔後面!即便我知道那樣還是無法讓我自己看到昆蟲眼中的世界,因為視覺並不是如此簡單的一回事,但這還是沒辦法讓我打消念頭,我可沒那麼容易死心。而且有這想法的人絕對不是只有我而已。曾有許多人嘗試過,他們用比較科學的巧妙手法,設法把昆蟲看到的影像直接記錄下來。他們小心翼翼地剖開昆蟲的眼睛,把視網膜拿掉,把角膜清乾淨,用光線、顯微鏡與攝影機來做實驗;實驗結果不像露塞樹脂頭盔那樣給人身歷其境的感覺,但是似乎比較客觀,有一種比較可靠的感覺。

這種想要透過另一種生物的眼睛去看世界的衝動是非常強烈的,而且我相信這種衝動是來自於以下兩種視覺觀念巧妙的結合:一方面,自然科學讓我們充滿希望,承諾讓我們理解事物的運作、結構與功能這些最基本但隱晦的事物;而另一方面,人文科學則是向來懷抱著一個無法實現的美夢,也就是去除物我之分的烏托邦幻想,那種想要成為另一個自我但又不可能實現的渴望。那一股強烈的衝動告訴我們,即便是最難懂的神祕現象還是可以被揭密的──一切都能夠被攤在陽光底下。

首先透過複眼來觀看世界的霍克和虎克,他們發現了什麼?

第一個想到可以透過複眼來觀看這世界的,是安東尼.范.雷文霍克(Antoni Van Leeuwenhoek):他是細菌、精蟲與血液細胞的發現者,也曾發現蜜蜂的口器與蜂針,水滴裡面有許多微生物,還有其他許多微生物現象。他的做法是,把昆蟲的角膜放在自己發明的金銀材質顯微鏡底下,在旁邊點了一根蠟燭;後來這台顯微鏡跟他的其他許多台顯微鏡都在他去世後被賣掉,如今已經失傳,但羅伯.虎克(Robert Hooke)曾經重製他的顯微鏡,藉此把自己觀察到的影像畫出來,畫作都收錄在他的《微物圖解》(Micrographia)一書。

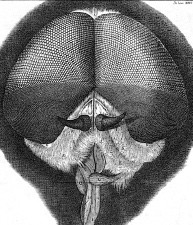

虎克的畫作令人大開眼界,而且令人看了深感不安,但因為身為繪圖員,他的畫卻又是精確無比,其中最有名的就是他繪製的蜻蜓頭部版畫,讓世人初次有機會看到那像是帶上面具的惡魔般臉孔。除此之外,他還把自己的不可思議發現給記錄了下來,表示蜻蜓複眼上的每一個小眼(facet)都能夠如實反映出「窗前地景上的種種事物,包括一棵大樹,我可以輕鬆辨認出哪個部分是樹幹或樹梢,同時我也可以清楚地看出窗戶的各個部分,如果我把手擺在窗戶與那角膜之間,我就能看到手與手指」。

透過食蚜蠅(Drone-fly)的角膜,虎克到底觀察到什麼?他曾經大聲驚嘆,「如果我們能夠製作出一個儀器來重現那種感光效果或是重現那麼小的折射角度,那個儀器的各個零件肯定是讓人覺得奇特而微妙」。但事實上複眼的每一個小眼都會各自捕捉影像,所以傳送到腦部的畫面是破碎零散的,而雷文霍克一直要等到三十年後才成為第一個體認到這件事的人。1695 年,在那個藝術與科學尚未正式分家的時代,雷文霍克寫了一封令人屏息的信給英國皇家學會(Royal Society of London),被該會刊登出來:「透過顯微鏡,」他向其他科學家表示:

「我看見一個個顛倒的燭火影像:那影像不是只有一個,而是好幾百個。儘管影像都很小,但我看得出燭火在動」。

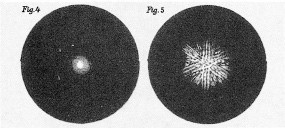

將近兩個世紀後,知名生物學家席格蒙.艾斯納的《昆蟲與甲殼類動物的生理學研究》(The Physiology of the Compound Eyes of Insects and Crustaceans)一書:這是關於昆蟲視力的第一本權威專論,是這個研究領域的開創之作,書中許多立論到目前為止都還經得起考驗。艾斯納曾當過恩斯特.布呂克(Ernst Brücke)的助理,而布呂克則是維也納生理學研究院(Vienna Physiological Institute)的生理學教授,就是他勸佛洛伊德不要研究神經科學,應該研究神經學(neurology)。艾斯納與佛洛伊德是該研究院的同事,同時都在接受布呂克指導,跟佛洛伊德一樣,此刻艾斯納也深受視覺問題吸引,醉心於視覺機制的研究。經過一番籌畫與努力,他拍下了螢屬(Lampyris)螢火蟲的複眼影像,但他拍出來的照片與雷文霍克看到的大不相同。

那麼多顆眼睛同時成像,昆蟲的大腦是怎麼處理的?

複眼的層次複雜零碎,眼球上有那麼多小眼,怎麼可能只看到一個影像?那影像怎麼可能是直立的?難道不是該像食蚜蠅與人類眼睛傳送到大腦的影像那樣,是顛倒的?

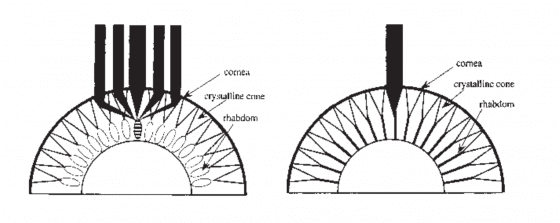

儘管從外表看來並不是那麼明顯,但艾斯納知道,複眼實際上有兩種。

雷文霍克所檢視的那種複眼是由一個個細小的獨立感光組織構成,它們叫做小眼(ommatidia),每一個小眼都能在昆蟲視野中的某個狹小範圍內感光。艾斯納發現,就這種所謂並置眼(apposition eyes)而言,光線在通過小眼的六角形晶體之後,進入圓錐晶體(crystalline cone,每一個圓錐晶體都被色素細胞包覆著,因此可以擋住鄰近小眼的環境光線),接著往下穿越那些對光線很敏感的圓柱狀感桿束(rhabdom,每個感桿束裡面有八個視網膜感光細胞),然後直接抵達神經細胞,由神經細胞把影像傳送到視神經節,最後到達大腦。視網膜細胞原本產生的馬賽克式影像是顛倒的,會在大腦裡面被轉換成單一的直立影像。

不過,艾斯納也知道,像飛蛾之類的許多夜行性昆蟲一樣,螢火蟲的複眼是所謂的「疊置眼」,這種複眼對於光線的敏感度是日行性昆蟲身上那種並置眼的一百倍。

疊置眼的結構並不是分隔成一個個小眼,它的視網膜是片狀的,位於眼睛的深處,視網膜下方的透明區域是光線聚集的地方。或許我們可以說,疊置眼的小眼是會相互合作的:在視網膜上形成的影像都是好幾個晶體一起製造出來的。

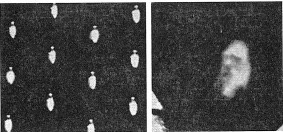

但真正令人疑惑之處在於:接下來,直立的影像是如何在腦海中形成的?儘管整個 1880 年代都沒有可靠的工具可以進行證明,但艾斯納還是想出了解答:疊置眼的「感桿束(Rhabdome)」具有雙透鏡望遠鏡的功能,能夠重新引導光線的方向,讓它們的圓柱狀感桿束裡面交會在一起,進而將影像翻轉過來。生物學家麥可.蘭德(Michael Land)表示,「顯然,在此我們面對的是相當異常的現象」。蘭德與與丹─艾力克.尼爾森(Dan-Erik Nilsson)設法取得如下圖的影像,證明了兩種不同複眼形成的影像有所不同。食蟲虻的複眼是並置眼,他們透過其角膜取得左圖的顛倒影像;至於右圖,則是螢火蟲眼中的查爾斯.達爾文,影像模糊不已。

複眼敏銳了動作,也加快了蒼蠅的世界

複眼上小眼的數量有多有少,視昆蟲而定,有些螞蟻的小眼數量是個位數的,但某些蜻蜓的小眼數量卻可能高達三萬多個。可想而知,小眼數量越多,眼睛影像的解析度就越高。但即便是視力最好的昆蟲也無法聚焦,眼睛無法在眼窩裡轉動(所以必須轉動整個頭才能夠改變眼前影像),而且除非距離很近,否則影像的清晰度是很差的。曾經想要抓蒼蠅或打蚊子的人都很清楚,牠們的強項是對於動作很敏銳。會飛的昆蟲通常都有很寬的視野,最厲害的是兩顆眼睛在頭頂碰在一起的蜻蜓,牠們的視野是 360 度的。

但牠們之所以對動作很敏銳並不只是因為這一點,昆蟲的「臨界閃光融合頻率」1比較快,所以如果我們要拍影片給蒼蠅看(或者牠們拍給自己看),就不能使用 1 秒 24 格的標準影片,而是要用速度快五倍的影片。這也表示蒼蠅生活的那個世界遠比我們的世界快速。出生後,蒼蠅會在幾天、幾週或幾個月裡死去,不像人類可以活幾十年。牠們占據的領域與我們的領域截然不同,不只牠們看到的影像清晰度、圖案與顏色與我們看到的不同,牠們對時間與空間覺知方式也與我們大不相同。

若是把感官當成自己與周遭世界之間的中介,我們可以思考的一個問題是:那些感官與我們不同的生物(包括人類)會有什麼感覺,如何思考?其情緒又會是怎麼樣的?那些模糊的照片與塑膠面罩只能為這個問題提供部分解答。如果想要獲得另一部分答案,我們必須先把自己對於感覺的確定感拋諸腦後。

註解:

- 臨界閃光融合頻率:flicker fusion frequency,在此一頻率之下,移動物體的影像才會變得流暢起來,而不是像手翻書(flip book)的一頁頁影像那樣,每個影像都是個獨立事件

本文摘自《昆蟲誌──人類學家觀看重重的 26 種方式》,左岸文化出版。