閱讀全文,請見:人類文明進步的代價,在《潘朵拉的種子》| 張清浩律師的部落格。

閱讀全文,請見:人類文明進步的代價,在《潘朵拉的種子》| 張清浩律師的部落格。

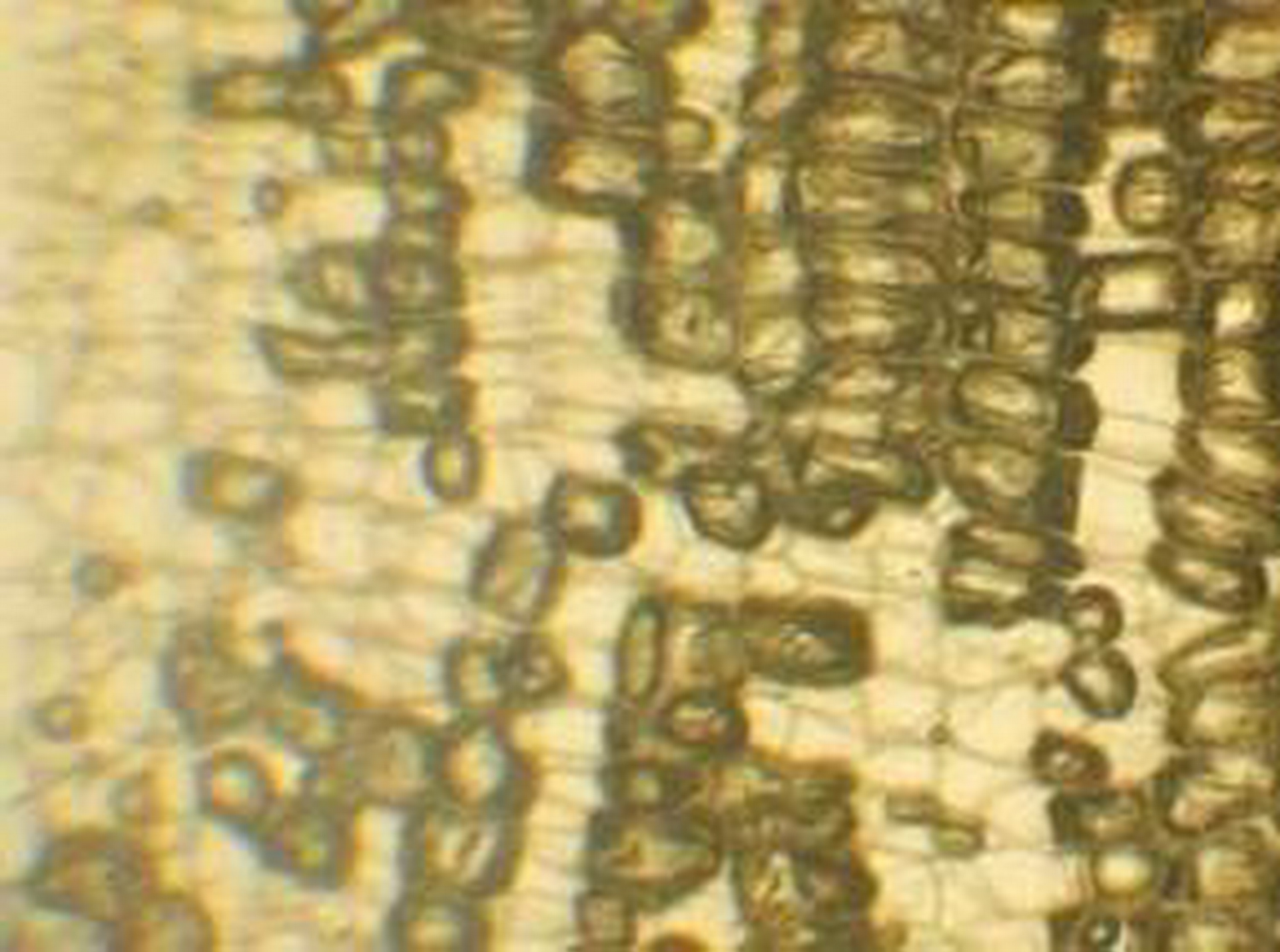

你知道透過顯微鏡觀察紙張,其實很難看到完整的細胞樣貌嗎?因為大多數的紙,常經過搗碎「煮成」紙漿後,才壓製成型。因此將紙張放在顯微鏡下觀看,往往只剩植物纖維的網狀結構。然而,有一種紙在顯微鏡下卻能完整呈現植物細胞的形狀,甚至在太陽光下透光觀察,蜂窩般的六角格紋也能一覽無遺。這就是承載台灣經濟社會變遷史的「蓪草紙」。

和一般造紙方法不同,蓪草紙不是將植物打漿後壓製而成,而是取材自蓪草莖髓。工匠將蓪草莖截斷,取出中央白色的髓心,再將蓪草髓心緊壓在盤面,使用裁刀依髓心邊緣滑行,「削出」一張張輕薄的蓪草紙。蓪草紙的厚度則由銅片與盤面間的高低來調整。

因為蓪草紙是直接由莖髓切片製成,細胞結構未被破壞,保留了幾乎完整的細胞,因此當蓪草紙放在顯微鏡下,便能看到完整地細胞型態。

十八、十九世紀中外貿易展開,當時清政府唯一開放對外貿易的港口-廣州開設許多專售外銷水彩畫的商鋪。中國畫家受到西方技法影響,透過精細的分工合作,使用西畫材料在綾絹、蓪草紙等各式媒材上,大量製作帶有中國風土風情的畫作,是當時西方人到中國購買的最佳伴手禮。其中,蓪草紙潔白透明,當時在西方被稱為「米紙(Rice Paper)」。

由於十九世紀的歐洲正掀起博物學熱潮,除了透過畫作滿足對東方的想像,畫作所使用的媒材也引發西方人的興趣,因此歐洲植物學家開始疑惑:「米紙到底是從什麼植物而來的?」

正式為蓪草紙材料「蓪草」命名的是英國植物學家威廉.虎克(William Hooker)。

他在1830年發表對米紙的初步觀察,但無法確定來源植物。他曾經這樣形容:「如果將這張紙放在眼睛和光線之間,就會發現一種精美絕倫的細胞組織,這是任何人類藝術都無法創造或模仿的」。

其後,虎克仍陸續針對「米紙」進行研究。他於1841年被任命為英國皇家植物園邱園(Kew Garden)園長後,更是動用了所有官方和非官方的聯繫,透過廣州、廈門的商人與外交人員蒐集標本,不斷比對葉、花與莖髓,最終在1852年發表學名為 Aralia papyrifera,暫歸於五加科的五加屬(Aralia)。

之後德國植物學家卡爾.科赫(Karl Koch)認為蓪草的花瓣、雄蕊和葉片形態與五加科的其他屬及物種相差甚遠,便將其獨立為新屬,改名為 Tetrapanax papyriferus,並沿用至今。

蓪草在東亞其實早已是社會常用、熟悉的植物,並以多種名稱「蓪草」、「通草」、「通脫木」散見於各類典籍。例如中國六朝史料集《建康實錄》便曾記載晉惠帝曾命宮女準備五彩「蓪草」紙花。唐代藥學著作《本草拾遺》中則記錄著「『通脫木』,生山側。葉似萆麻,心中有瓤,輕白可愛,女工取以飾物。」

而虎克則曾經記錄他向長期居住在印度的哈德威克將軍(General Hardwicke)詢問「米紙」事宜。哈德威回復印度當地人將製作「米紙」的植物用於多種用途。他們將最粗的莖切成薄片製作人造花和各種精美裝飾品來裝飾神龕;也利用「米紙」製作帽子。「米紙」的材料對當地漁民來說也非常有用,可以做成適合他們漁網的浮筒。

中國清末因畫在蓪草紙上的外銷畫價格便宜、畫幅小便於攜帶,外銷市場需求日益增加。加上鴉片戰爭爆發後,原本位於廣州的外國行商陸續移到廈門,連帶也帶動台灣的蓪草產業蓬勃發展。

蓪草在台灣的分布雖遍及全島,但受到氣候、土壤等影響,以新竹以北一帶山區生產的品質最佳,因此過去的新竹可說是蓪草產地的重鎮。

日治時期,日本政府進一步將蓪草列為台灣的重要殖產項目之一,設立農業試驗場改良品種、選定區域推廣栽種,原本野生採集的蓪草變成人工栽培,產量和品質都大幅提升。當時改良的美術蓪草紙被用於製作人造花、婚慶裝飾、扇子、畫材、蓪草卡片等,受到歐美各國的喜愛。

戰後國民政府接收台灣,蓪草製品(如蓪草紙、蓪草花及裝飾品)是重要的出口支柱,以外銷美國市場為主。在「客廳即工廠」的五、六〇年代,蓪草加工製品可說是許多家庭生計的依靠。

可惜隨著石化工業興起,價格低廉的塑膠花取代了蓪草花的製作,重創台灣蓪草產業,新竹的老牌業者金泉發蓪草行也在1972年結束長達約130年的蓪草事業。

蓪草的產業消長,反映了出台灣社會經濟的轉型過程。現今市面上雖然幾乎已不見蓪草紙的蹤影,年輕世代甚至根本不知道什麼是蓪草,但仍有許多人、組織致力於蓪草文化的推廣,開設工藝課程和工作坊、蒐集史料,盼讓這段歷史重新被看見。

蓪草紙不僅是能「看見細胞的紙」具有其科學趣味,也是一段跨越東西方的博物學探險旅程,更是台灣社會經濟史的一頁篇章。 下次當你拿著蓪草紙透著陽光觀察那一格格清晰的細胞形狀時,相信看見的不只是生物結構,也會看見台灣走入世界科學舞台的起點,以及一段歷經繁榮沒落、正在重生的文化記憶。

討論功能關閉中。

洪廣冀(臺灣大學地理環境資源學系副教授)

著名的漢學家卜正民以如下段落為《價崩:氣候危機與大明王朝的終結》一書定調:

生活在這個時代,我們彷彿逃不出莫測變幻的手掌心。變化讓人這麼痛苦、氣餒,為了安慰自我,我們便告訴自己:當代的生活特徵就是接連不斷的變化,正是這種不穩定,讓世界變得比以往更複雜。

他告訴我們,作為一個「長壽之人」,「過去十年來,氣候變遷、物價通膨,以及政治豪奪的速度與規模」,他認為也是前所未見。只是,作為一個歷史學者,他還是想問,若我們放大時空的尺度,當代人在過去十年來經歷的變化,真的是前所未見嗎?他的答案是否定的。在一六四○年代早期的中國,也就是明朝末期的中國,是一個連「生存條件都被剝奪,平安度日的尊嚴都被否定的時代」,因為「大規模的氣候寒化、疫情與軍事入侵,奪走數以百萬計的人命」。

一六四○年代初期的中國發生什麼事?這便是卜正民試圖回答的問題。他反對傳統史學的兩大見解:一者是訴諸人禍,即訴諸當時宮廷內的派系鬥爭,統治階層道德淪喪,導致民不聊生;二者是訴諸十六至十七全球的白銀貿易,即當時從美洲與日本湧入中國的白銀,造成物價波動與社會不安。卜正民認為,訴諸人禍與貿易會讓我們看不見「藏在眼皮底下的事實」:小冰河時期(簡稱小冰期)。

廣義地說,小冰期是從十四世紀至十九世紀初期的地球寒化現象,氣溫平均掉了攝氏兩度。乍看之下,攝氏兩度的溫差或許微小,但對作物而言,這樣的溫差已經足夠讓作物減少一次收成,或根本無法收成。再者,必須注意,兩度的溫差是「平均」,即可能是極熱與極寒的氣溫交錯變化造就此兩度溫差。這確實也是在小冰期中發生的事。

地球科學家推測,寒冷的氣候讓兩極的冰山範圍擴張,讓海水變得更鹹,也就是變得更重,影響洋流的流動方式,從而牽引了大氣與洋流間的循環。影響所及,所謂「聖嬰-南方震盪現象」(El Niño-Southern Oscillation, ENSO,即傳統上所說的「聖嬰現象」加「反聖嬰現象」)變得格外激烈,乾旱、水災等極端氣候頻傳。不僅如此,地球科學家也指出,小冰河期也是火山活動格外頻繁的時期。火山噴出的煙塵,遮蔽了太陽輻射,更加速了地球的寒化。

小冰期的起因為何?目前普遍接受的見解是太陽活動改變。此外,也有研究者指出,這與所謂歐洲人「發現」新大陸有關。受到所謂「哥倫布大交換」的衝擊,美洲原住民大量消失,森林擴張,吸收大量二氧化碳。眾所周知,二氧化碳是溫室氣體;二氧化碳濃度的減低,讓大氣保溫的能力下降,與前述太陽活動與火山噴發的效果耦合,讓寒化成為不可逆的過程。總之,我們現在已經知道,地球是個混沌系統,牽一髮不只動全身,甚至整個身體都會分崩離析。

回到《價崩》這本書。卜正民指出,明朝的存續時間(一三六八至一六四四年)即落在小冰期,並成為明朝覆亡的主因。他將小冰期之於明朝的影響分為六個泥沼期:一、永樂泥淖期(一四○三年至一四○六年)。二、景泰泥淖期(一四五○年至一四五六年)。三、嘉靖泥淖期(一五四四年至一五四五年)。四、萬曆一號泥淖期(一五八六年至一五八九年)。五、萬曆二號泥淖期(一六一五年至一六二○年)。六、崇禎泥淖期(一六三八年至一六四四年)。

永樂泥淖期欠缺災荒記載,景泰泥淖期以饑荒收尾,嘉靖泥淖期氣候異常乾冷,萬曆一號泥淖期爆發饑荒、洪水、蝗災與大疫,「人民相食,枕籍死亡」;萬曆二號泥淖期的乾旱與水災頻繁,饑荒再度爆發,「朝廷賑濟的請願如潮水湧來」。崇禎泥淖期是明代乃至於「整個千年期間最慘痛的七年」,「米粟踊貴,餓殍載道」。一六四四年四月末,闖王李自成兵臨北京,致書要求崇禎帝歸順。崇禎不從,在命皇后、貴妃與女兒自盡後,他爬上皇居後的煤山,自縊身亡。李自成稱帝後,滿人入關,將中國納入大清國版圖。

如此的歷史解釋是否會流於環境決定論?卜正民的回答是:「如果環境決定論的幽靈就在門外徘徊,我也不會在分析時將其拒於門外。」那麼,是什麼讓寫出《縱樂的困惑》、《維梅爾的帽子》等名著的歷史學者相信環境的決定作用?答案就是糧價。

以他的話來說,「太陽能與人類需求的關係,是透過糧價調節的。從景泰年間到崇禎年間,糧價在五次環境泥淖其中激增,每一次都把價格多往上推一截,這樣的事實也說服我必須採用氣候史的大框架。」卜正民表示,「一旦經濟體仰賴太陽輻射為能源來源,那麼無論大自然是幽而不顯還是顯而易見,都必然是社會或國家生命力的決定因素。」

在結語「氣候與歷史」中,卜正民再次反駁那些把明朝覆滅推給「失德」的見解。他認為,這種論調是「合理化明清兩朝遞嬗的過程」,且「編出這種敘事並為之背書的,就是征服者」。他強調,「明朝的滅亡固然不能推給災荒糧價,但講述崇禎末年重大危機時不把氣候因素納入考慮,那簡直就像莎士比亞所言,宛如癡人說夢,充滿著喧譁與騷動,卻沒有任何意義。」

然而,不至於將環境決定論「拒於門外」是一回事,認為社會變遷就此被環境「決定」,又是另一回事。卜正民並不認為,面對氣候因素帶來的種種挑戰,明朝各級官員只能雙手一攤,感嘆天要亡我,不做任何努力。就如其他生活在小冰期的人們一般,卜正民認為,明朝人建設基礎設施、育種、建立制度、開發新科技與控制生育力等;但問題是,一六三○年代晚期的種種災害,並未催出社會的適應力,反倒是摧毀其適應力。

拜此時勃發的火山活動與激烈的聖嬰-南方震盪現象「之賜」,不論是政府還是市場,都變不出糧食。卜正民認為,至少在前五個泥淖期,明朝人還是表現出相當的韌性,努力予以調適。然而,進入崇禎泥淖期後,春夏乾冷,田地龜裂,運河無水。當每公斤的米得需要兩千五百公升的水,而老天爺就是不願意降下一滴雨時,糧食供應體系就此崩潰,連帶把物價與政治體系拖下去陪葬。

回到卜正民所稱的「眼皮底下的事實」。我們要問,是誰忽略了這項事實?誰是這對眼皮的擁有者?卜正民的答案有二。一則是以研究社會、政治與環境變遷的人文社會科學研究者。以小冰期的相關研究為例,他表示,當他開始研究明代中國糧價變異與氣候變化之關係時,驚訝地發現,「其他地方的環境史對糧價幾乎不提」。與之對照,精通糧價的歷史研究者,如不是太快地把糧價理解為「公平交易」的指標,便是視之為社會關係的一環,忽略了糧食必得是在特定的環境條件下孕育出來的。

另一個忽略氣候或環境此事實者便是卜正民的同代人,也就是在閱讀這本書的你我。現代人對物價飛漲的關注程度遠比全球暖化、極端氣候與環境破壞來得高;畢竟,前者是切身之痛,後者則相當遙遠,是北極熊與紅毛猩猩的事。然而,卜正民的分析告訴我們,即便明代中國離現在相當遙遠,所謂的小冰期至少也是一百五十年以上的事,但物價恐怕還是可作為某種氣候指標。換言之,若人們以關心物價的熱誠來關心環境,面對當代的環境危機,說不定人們多少可找出個解方。

此外,讓人心生警惕的是,卜正民告訴我們,小冰期多少是個漫長的地球系統變化。小冰期本身並未造成明朝衰亡,是相伴的極端氣候摧毀了明代社會的韌性與調適。他也認為,面對小冰期、火山噴發與聖嬰-南方震盪現象誘發的極端氣候,從後見之明來看,明朝人也做了他們可以做的,但也只多苟延殘喘了七年,且還是生存條件都被剝奪、生活尊嚴都被否定的七年。

那麼,當人類誘發的氣候變遷可能已加劇了聖嬰-南方震盪現象,讓去年(二○二三年)夏天成為有紀錄以來地球最熱的夏天,而極端氣候彷彿成為日常,人類還有多少時間可以調適?如果說明朝多少是被地球系統的正常運作摧毀,當今地球系統的異常,是人類自己造成的,數百年後的歷史學家,在回顧這段歷史時,恐怕無法如卜正民對待明朝人一樣地寬厚,只能說這是咎由自取。諸如此類的思考,都讓《價崩》有了跨越時代的現實意義。

畢竟,明朝人不是外星人,他們跟我們都生活在同一個地球上。

——本文摘自《價崩:氣候危機與大明王朝的終結》,2024 年 05 月,衛城出版出版,未經同意請勿轉載。

余巖在一九三二年出版《醫學革命論文選》第二版之時,新版序的開場白就敘述了朋友對他的氣憤埋怨。他們說:

近年外面半新半舊非驢非馬的醫說,橫行得了不得。這點狡獪都是你教訓他們的。你若不去向他們攻擊,他們永遠不會變遷。舊的索性舊,新的索性新,倒是界限分明,容易解決。⋯⋯你拚命攻擊舊醫,結果是教訓他們尋出一條生路。

在一九二九年的衝突之後,許多批判中醫的人都注意到一個令他們毛骨悚然的現象:一夕之間,出現了一種「非驢非馬」的雜種醫。在很短的時間裡,雜種醫就在醫界大行其道,而之前這種混種現象只盛行於商業界的藥品市場而已。雖然抱持第一與第三立場的人對於中醫科學化的意見相反,但他們都把陸淵雷與譚次仲的方案抨擊為「非驢非馬」。

在此,我想清楚說明為什麼把「非驢非馬醫」翻譯為「雜種醫」(mongrel medicine),而不是聽起來比較正面的「混種醫」(hybrid medicine)。第一,兩者間有一個重要的不同之處,就在於「雜種醫」是當年的歷史行動者所使用的概念。當年批判中醫的人士把「非驢非馬醫」等同於「雜種醫」,因爲他們想強調這種醫療是一個背叛了父母的雜種,是對兩個純種醫學傳統的雙重背叛。

這樣強烈的負面意涵便引出我的第二個論點:作為歷史行動者的概念而言,當年沒有任何中醫師會自我標榜為「非驢非馬」,「非驢非馬」是中醫批評者強加在他們身上的一種貶抑性的標籤。相較於「雜種」與「非驢非馬」所帶有的強烈的負面意涵,「混種性」(hybridity)這個後殖民概念的功能剛好相反,它強調「後殖民文化的混種性是一個優點,而不是弱點。」我想傳達的訊息卻正是混種的負面意涵:對於那些企圖匯通中西醫的人而言,他們必須承受對手加諸己身的羞辱與限制,被對手定義為「雜種」。為了傳達「非驢非馬」一詞的貶抑與羞辱,我決定將其意譯為「雜種醫」。

面對來自雙方的攻擊,陸淵雷決定在那份備受爭議的中醫科學化提案當中,將接納雜種醫列為五項前提之一:「故整理國醫藥學術,引用科學原理時,不任受破壞國粹之名。」在此陸淵雷清楚表示不認同將中醫視為「國粹」而保存其本真性(authenticity)。

這是一項重要的證據,顯示至少對陸淵雷而言,國醫運動不當被等同為一種文化民族主義運動。他特別提及儒學與佛教在宋朝(九六○ — 一二七八)成功融合的例子,而主張中醫科學化是性質接近的事業,是以一種大膽而富有創意的方式來融合中國與外國文化。就這個意義上而言,像陸淵雷這樣的人士不僅發動了中醫科學化方案,更心甘情願地承受論敵貼在他們身上的貶抑性標籤,因為他們追求的目標不是保存中醫既有的樣貌,而是要發展出國醫館所揭示的那種新生的混種醫。

余巖的友人責怪余巖協助創造了這種雜種醫。他們是對的。雜種醫之所以會興起,就是為了回應余巖和其他中醫批評者所倡議的醫學革命。這並不是說在余巖對中醫提出抨擊之前,不曾有人試圖融合這兩種醫學型態──唐宗海就是一個明顯的先例。重點是,雜種醫之所以突然間變地那麼值得追求、那麼引人痛毀極詆、那麼危機四伏,這一切都源於人們堅持要以科學方法整理中醫──換句話說,就是中醫科學化。有史以來第一次,當中醫師想像中醫與西醫的關係之時,他們無可逃避地必須共同直面科學的概念。

雜種醫與中醫科學化之間,有一種相互建構與壓制的辯證關係。這兩者的關係具有相互建構性,因為中醫師會想追求雜種醫這種古怪的東西,完全是因為國民黨國家提倡中醫科學化,並強迫抗爭雙方以其作為停戰條件。正是這個科學化的目標,迫使中醫師在改革中醫時認真看待科學的概念以及相關的現代性論述──例如余巖對於中醫的三分法。就這個意義上而言,他們的改革體現現代性的特徵,因此截然不同於由唐宗海為代表的那種前現代式的匯通中西醫。

另一方面,這兩者之間的關係也具有壓抑性,因為正是科學的概念使人難以想像中醫與生物醫學之間能夠經由跨種雜交而產生有意義的成果。單純想像把兩種醫學型態混合起來,或許不需要擔心會產生怪物。但若是想像將科學與異己的他者進行跨種雜交,感覺上幾乎是褻瀆神聖。由於大家都覺得這是一個無法想像的作法,無怪乎批評者將這種新式醫學描述為「非驢非馬」。

就像那無法繁殖後代的騾,雜種醫雖然表面上看來充滿活力,卻絕對不可能長久存續,無法成為一個富有生命力的活著的傳統(living tradition)。正因為這種醫學廣受大眾歡迎,反對者覺得必須利用雜種醫這個貶抑性的概念,以提醒眾人逾越界線的危險,使人們產生強烈的負面情緒。總而言之,就是因為論爭雙方都接納中醫科學化方案,是以雜種醫才會變成一個廣受中醫師支持的、值得追求的、卻又沒有希望成功的方案;另一方面,也變成西醫師眼中巨大的威脅。

西醫師為何強烈地偏好「中醫科學化」這句口號,而不是「以科學方法整理中醫」?關鍵就在防止雜種醫。由於這句口號包含了「科學化」這個在地發明的概念,因此也就把我們帶回了本章一開頭提出的那個問題:在一九三○年代初期的中西醫論爭中,中醫科學化方案做為一股關鍵歷史力量,究竟發揮了什麼樣的功能?最直白的答案就是,將科學轉化為一個動詞(科學化),其實是最有效的方式來展示世界上存在著一種同質性的實體叫做科學。

如果科學不能被理解為一種同質性的單一實體,那便難以想像將某個東西「科學化」究竟是什麼意思。更重要的是,當人們習以為常、不假思索地使用「科學化」這個動詞時,大家的行為便預設並且強化了一個想法:科學及其對反(中醫)是兩個可以清楚辨識的實體,就像具體的物品一樣真實。

——本文摘自《非驢非馬:中醫、西醫與現代中國的相互形塑》,2024 年 02 月,左岸文化出版,未經同意請勿轉載。