貪污如何刺激中國經濟起飛?——吳介民解析中國的「官僚尋租」現象

本文轉載自中央研究院研之有物,泛科學為宣傳推廣執行單位。

中國如何創造經濟神話?

中國崛起,是近年舉世矚目的議題,但中國的發展軌跡與日、韓、台迥然不同,所謂的「中國模式」有何特殊性?下一步,中國還能持續創造奇蹟嗎?中研院社會學研究所吳介民研究員,拆解分析中國崛起背後,如何透過「尋租式」的政商結合打造出世界工廠。「研之有物」專訪吳介民,一探他費時 25 年的著作《尋租中國》,背後橫跨多年的田野觀察,以及他歷經年少困頓、輟學、童工,依舊未曾改變的知識憧憬。

負債逃難、休學做工,少年遍嘗底層辛酸

「經濟起飛/你們家墜毀/那是你們曾經感受飢餓的一年/『家的破裂與復合的真理唯一是勞動,無產階級的身體』/於是,在城市邊陲的小衛星工廠/你們成為輸送帶上的少年工/⋯⋯」

在出版的詩集《地犬》裡,吳介民以詩作〈一九七七〉,描繪自己十五歲時的生命史片段。

吳介民父親原為《中華日報》地方記者,眼見人造纖維毛衣的加工貿易可為,遂與親友借錢開工廠,不料一敗塗地。此後一、二十年債務纏身,全家命運丕變。

「我爸媽是連夜逃離宜蘭,向鄰居借一百塊買火車票,弟弟跟著走。那時候家裡已經破產,我和妹妹、外祖母留在原來的工廠,後來才陸陸續續北上團聚。」吳介民說。

年少的吳介民遍嘗底層生活的辛勞。一家落腳三重,他和弟弟曾輟學一年到膠鞋工廠當童工,還要同時幫忙家裡的自助餐生意。後來,父母頂下一間水餃館,就位在省北師專(今國立臺北教育大學)對面。透早五點,全家起床賣豆漿,接著備料、包水餃、煮麵,一路忙到晚上十一、二點的宵夜場,週而復始。

直到吳介民考上台大的頭幾年,仍是掙錢還債、讀書兩頭燒,期間更兩度休學,回家當起水餃師傅。大三後家裡陸續還清欠債,他才終於揮別那樣的時光。吳介民感性地說:「父母選擇還債,而不躲債賴帳,確保了全家人的尊嚴,這一點對我們小孩是很要緊的情感教育。」

歷經舉家欠債、輟學做工,「我確實有幾年生活其中,經歷過那樣的世界,知道底層工人賺錢的辛苦、被羞辱的感覺。」吳介民回憶自己的成長歷程,一切彷若已雲淡風輕,化為他構築、深化理論的養分。 少時,家裡生計著實困難。吳介民猶記曾和弟弟遠遠望著蚵仔麵攤,眼巴巴地像是肚子餓的小狗。另一次,兩人湊出十塊錢到麵攤合吃一碗油麵,上頭浮著薄薄一小片瘦肉,兩兄弟饞得緊,仍忍著餓相互說你吃你吃,「雖然不到饑荒,但當時真的常有『腹肚枵』(餓肚子)的感覺。」

吳介民重省這段歷程,說道:「那是真實的下層階級生活,所以後來讀馬克思、韋伯,就能用自己的親身經歷看那些理論。我知道理論的重要,但也知道很多時候『理論只是理論』。」

這些經驗也讓他日後更能感同身受工人階級的思維,以及勞力謀生的不易。

即便沒有優渥環境,高中讀的是放牛吃草的補校,吳介民卻從未放棄他的知識、文學與藝術夢。他自己買石膏像臨摹,也曾努力攢下一千元,買了一台 FM 收音機,晚上聽 ICRT 練英文、聽古典樂。家中的黨外雜誌與柏楊著作,亦是啟蒙養分。

另一個驅動的強烈欲望,則是迫切想離開當時的生活環境,流氓砍殺、幫派械鬥、警匪追逐,社會的幽暗面時時出現眼前。

透視中國軌跡,反思台灣發展

1981 年,吳介民決定向父親「請假」半年,專心準備大學聯考,如願考上他的第一志願台大政治系。然而,結果卻不如所想。

保守呆板的課程讓他大失所望,有些同學轉投法律懷抱,吳介民不改其志,一面參加讀書會、接觸黨外人士,也投身 80 年代風起雲湧的社會運動,反杜邦 、自由之愛 、野百合學運 都曾親身參與。他說道:

「從大學到現在 40 年,我關心的事情都一樣──台灣的民主,希望台灣成為真正好的國家和社會。這個核心關懷從來沒有變過。」

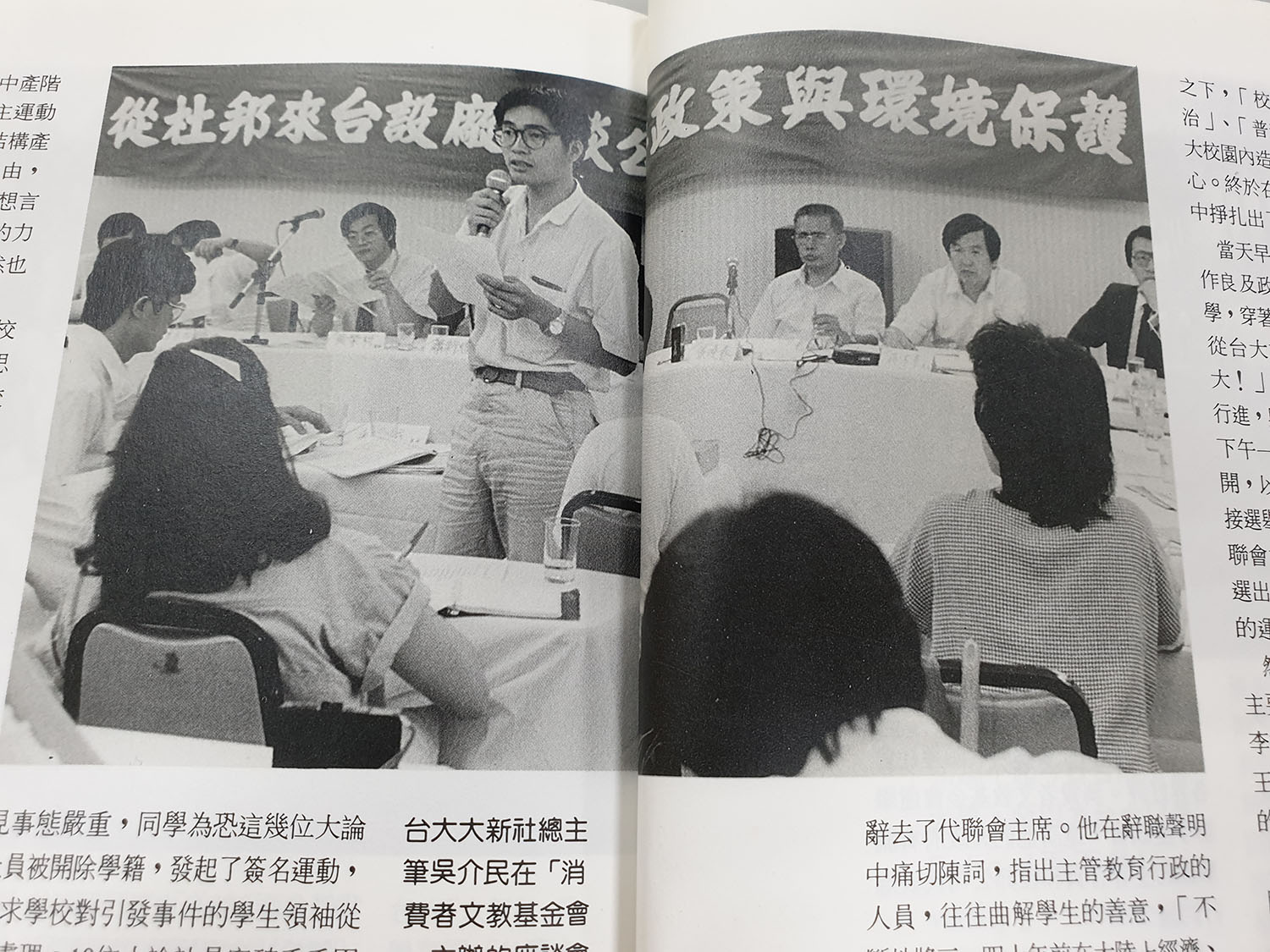

考入台大後,吳介民仍日日五點起床賣豆漿,課後到餐館包餃子、煮麵、洗碗,忙到深夜才能看書。但他依舊不改選擇政治系的初衷,積極投身社會運動直至今日。圖為翻拍人間雜誌社報導,當時吳介民與學運夥伴從鹿港調查反杜邦運動回到台北,整理問卷資料後,在消基會舉辦的記者會上報告。 就算後來出國留學,又或跑遍中國做田野,仍是為了回答台灣自身的問題。吳介民直言,「台灣作為一個現代國家,將來跟中國不管是什麼關係,都離不開這個地緣政治、經濟。這是我們的宿命,必須面對。」

因著這份長期以來的關懷,他一眼持續觀照台灣本土公民社會的茁壯、衝擊與變遷;另一眼,則望向中國經濟改革開放的發展與運作機制,以及飽受工資壓榨、身份差序雙重剝削的中國底層民工。復再凝結成「中國因素」的分析框架,透視兩岸關係。

看見中國,反思台灣,雙重田野形成的視域交疊,成為吳介民念茲在茲的研究母題。

1994 年起,吳介民開始在中國進行田野調查,採訪台商、幹部,也走訪民工村。從鄉村長途遷徙至外地的民工,常在打工城市的郊區聚居。圖為 2005 年吳介民造訪的北京民工村,當時正在拆除,後再次前來時村落已不復存在。 「我怕不趕快寫,死了會很遺憾」

早在 1993 年的紀錄片《台胞》中,吳介民和幾個朋友就試圖刻畫兩岸交往的不同面貌,包括老兵返鄉、漁民衝擊、政治談判,以及形形色色的第一代台商經驗。但首映會上飽受批評,質疑他們流於片面的現象陳述、囿限於意識形態。今時回顧,吳介民坦言《台胞》的技術與結構還不成熟,可是他仍自信地說,當時提出的問題、方向都是對的。

只是吳介民沒料到,首映會上他的豪語「我會用 5 年、10 年去尋找答案」,結果卻歷經 25 年的淬煉醞釀後,才交出令他自己滿意的答案。

「我知道不寫會很遺憾,因為我怕我會死掉。」幾年前吳介民大病一場,住院、休養超過 4 個月,甫恢復即刻埋首案前,3 個月就寫下 10 萬字,加上之前累積的草稿,共完成了 25 萬字的書稿,終於迎來這本遲來許久的學術代表作——《尋租中國:台商、廣東模式與全球資本主義》。

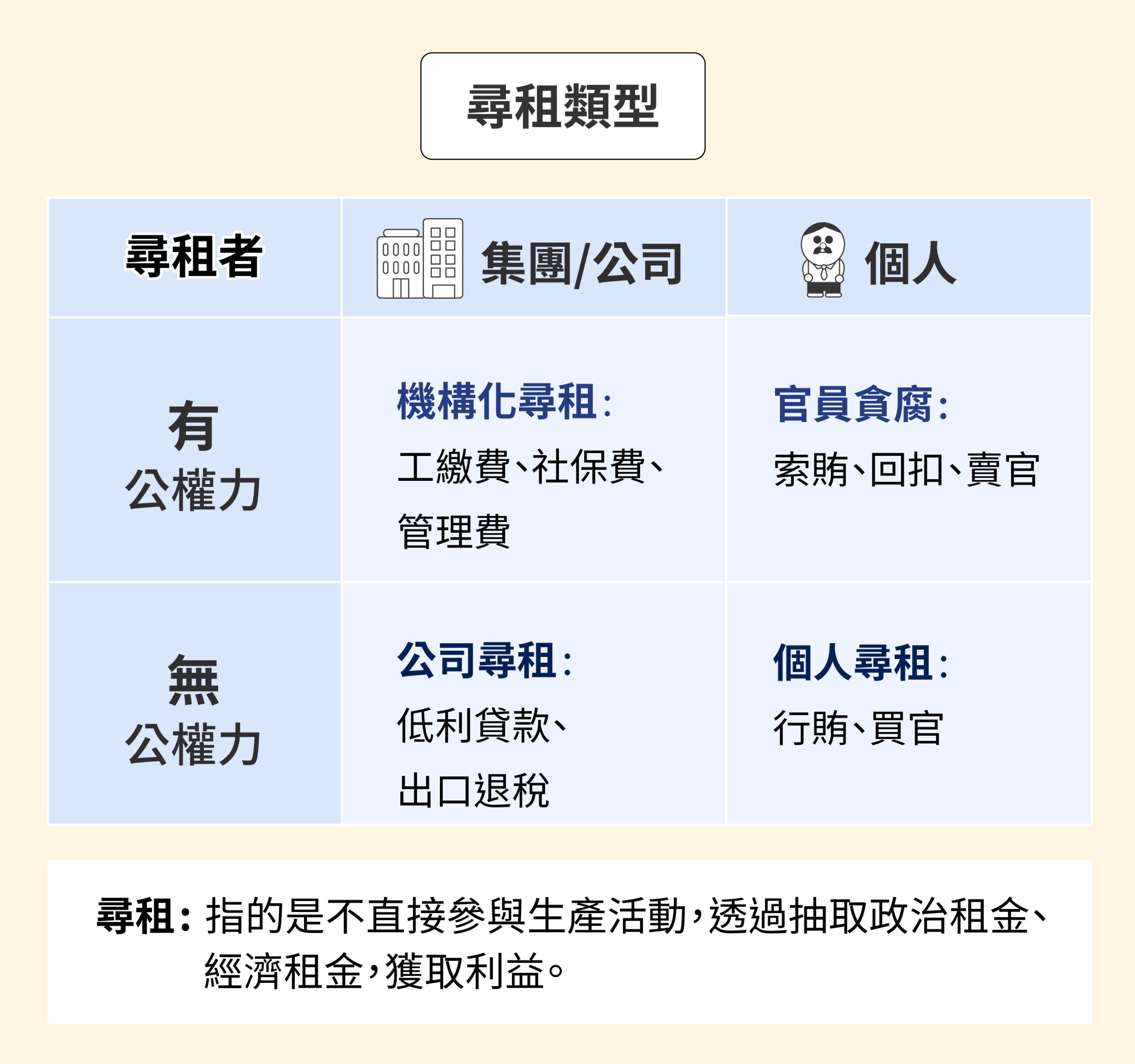

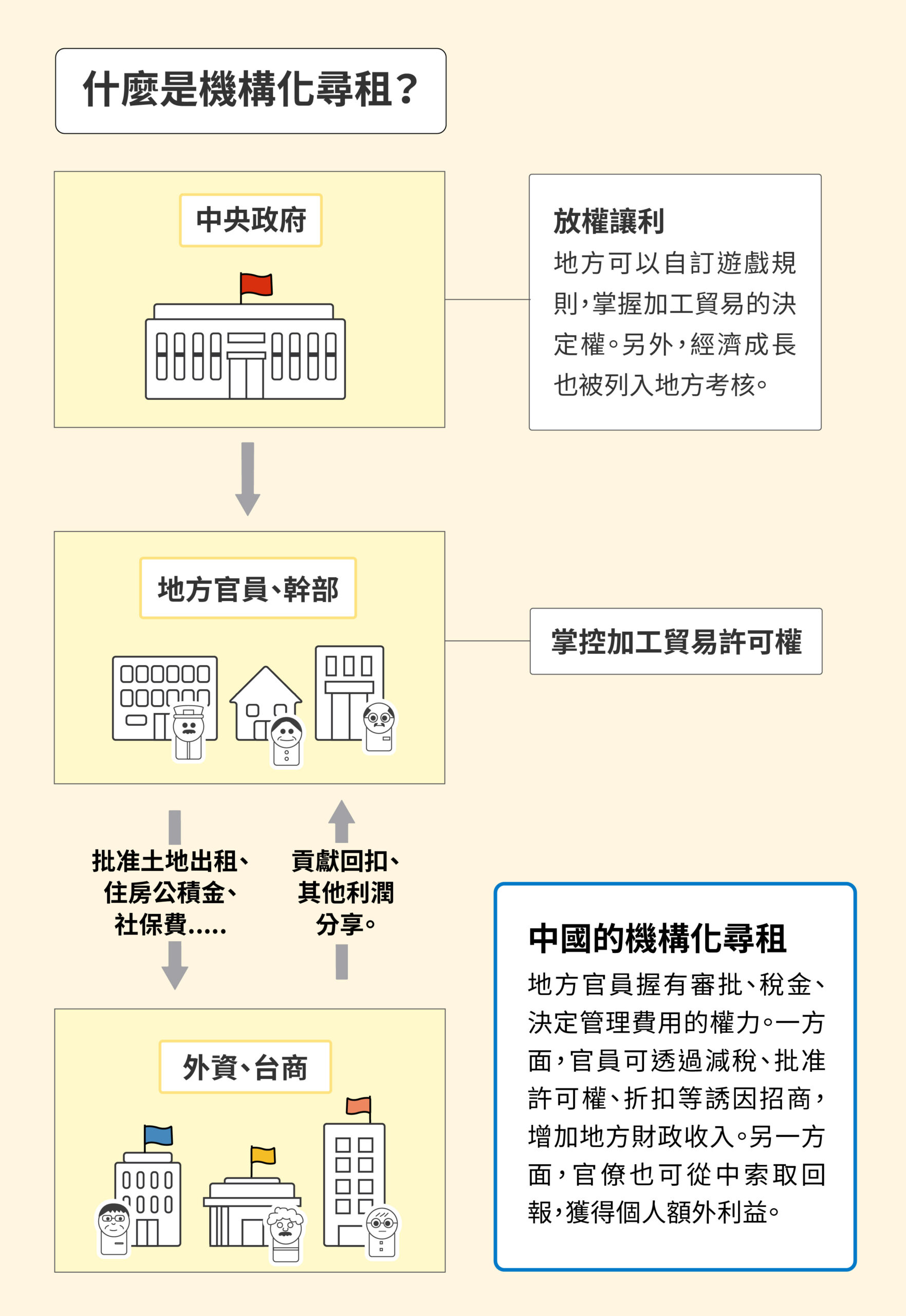

過去 40 年,中國經濟快速騰飛,同時卻也伴隨著猖獗的「官僚尋租」現象(rent seeking)。亦即,

政府部門透過政策法規,獲取高額利潤的壟斷租金(rent),例如回扣、抽取人頭稅、掌控審批權等,其中往往與貪汙索賄具有高度親近性。

圖│研之有物 於是這便形成了一個巨大的謎題——尋租、成長為何能夠並行不悖?當中國地方基層幹部紛紛躋身「收租階級」之際,為什麼卻未削弱整體發展,反倒產生了正面的助益?

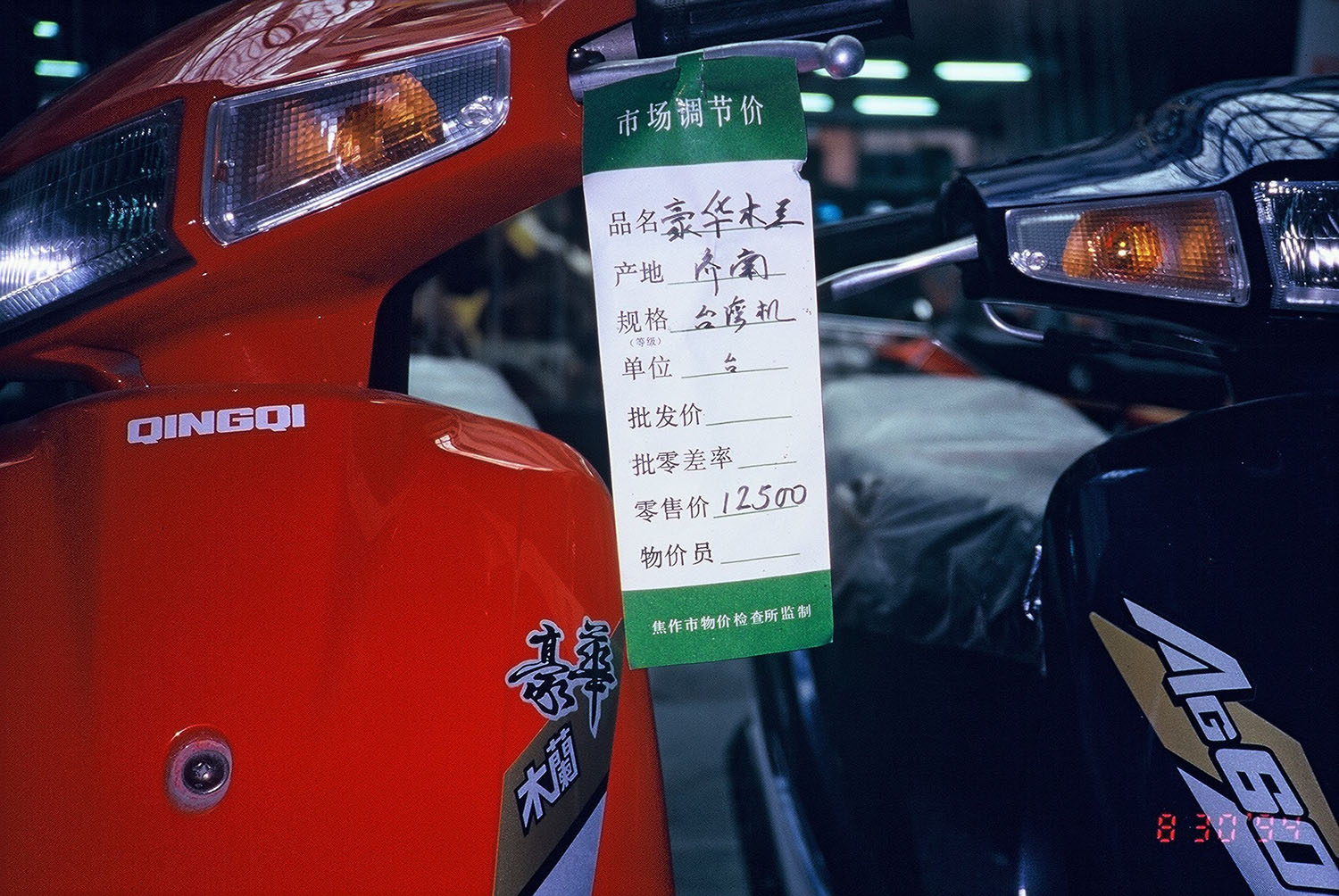

1994 年,河南省濟源市一家摩托車店的標示。明明是當地生產,卻被特別標註「台灣機」,而且一台摩托車要價 12500 元!一方面顯示當時台灣因素扮演的經濟影響力,同時這樣的高價品,必定也是飽賺「灰色收入」的幹部才買得起。 吳介民指出,關鍵在於鄧小平提出改革開放後,一方面,中央以明文法規或非正式規則,授予地方官員尋租的空間,作為地方招商引資的誘因;同時,又將經濟發展的成績,納入幹部升遷考核機制。於是,從這兩方面成功動員了地方的積極性,整個黨官僚體系漸漸從過去的政治掛帥,切換到經濟掛帥。

循此,吳介民別出心裁地結合政治經濟學、制度經濟與產權理論,提出「機構化尋租」(institutional rent-seeking)的概念。

在中央放行下,手握加工貿易許可權的地方官員,兼具創租(rent creation)、分租(rent distribution)與尋租三重角色,以組織化、制度化的形式發展。包括工繳費匯差、土地批租費、勞動管理費、虛擬所有權、社會保險費與住房公積金等,各式形形色色的獲益,創造地方財政收入與幹部個人利益的雙贏,並實現國家攫取價值的創匯目標。

圖│研之有物 從另一方面來看,因為這套尋租制度受國家認可,具有一定正當性,提供外資可靠穩定的承諾,也相對降低了應付紛雜政商關係的交易成本。於是,在歷史耦合的時空條件之下,看似南轅北轍的尋租與成長,便得以齊頭並進。

而台商正是過去這波浪潮的重要推手!

中國改革後開放以廣東作為領頭羊,台商受政策優惠補貼所牽引,將全球產業鏈帶進中國,和地方政府攜手,將原先的農、漁村聚落打造為世界工廠,方才觸發中國資本主義高速成長,躍為世界核心國家。

然而,當國家與資本相謀,打造經濟火車頭的同時,底層民工階級卻深陷雙重剝削的困境。一方面,是典型資本主義對勞動階級的剝削,不斷從中榨取剩餘價值。另一方面,則是中國特殊的資本模式,

由國家一手打造「公民身份差序」體制,把不同背景身分者有位階性的區隔,使企業能「合法地」把民工排除在制度保障之外,只需提供次等待遇。

透過國家積極參與剝削民工階級,大幅降低勞動成本,形成二次剝削。

廣東珠三角工業區,常見大批民工站在廢棄物前休息。「廣東模式」是吳介民分析中國模式的原型,1978 年廣東成為中國「改革開放」先鋒,政府從內地省分的農村大量引入農民工(簡稱民工),持續提供勞動力。 民工、一般勞工被國家區隔分開。政府刻意壓低民工的工資,底薪通常是最低工資,只能靠加班掙錢;同時,民工作為外來人口,也被排除在當地社會保險、福利之外。透過這種「公民身份差序」體制,為企業提供低廉勞力。 中國的尋租模式仍有未來嗎?

不過時至今日,中國原先倚仗勞力密集產業、創造高額利潤的模式,已走到了盡頭。

吳介民分析,首先民工供給已經飽和,人口紅利不再。再者,中國的經濟成長進入「中所得階段」,無法再繼續維持原本的模式。第三,中國政府有意識地開始大力推動高技術、高資本的經濟發展策略,進行產業升級轉型;周邊國家如越南、印尼、印度,也慢慢取代中國在中低階消費品全球價值鏈的原有角色。

內外因素交雜,中國過往的尋租發展模式不再可行。

吳介民在廣東村落田調,一群民工從他身前經過,他順手拿起相機,按下快門的剎那,身前的工人正好抬起頭,直直望向鏡頭,留下這張意味深長的照片。民工是過去中國經濟成長的沉默貢獻與犧牲者,建築隊是最底層的民工,經常被拖欠工資、睡在工地。 「如果十年前寫,對尋租發展主義的前景比較明亮一點;可是經過這十年,當它想脫離這個發展模式,就遇到很多內部陷阱,所以我對中國發展前景的評估會比較悲觀。除非它在技術上獲得很大突破,或者孤注一擲跟美國打一仗,而且打贏了。」

昭然若揭的是,中國已經無意韜光養晦,大國崛起的自信愈來愈膨脹,對外侵略性也愈來愈強,美中戰略競爭的對抗局勢顯然沒有回頭路。吳介民觀察,「中國統治精英最大的弱點就是太急躁、沉不住氣,如果再默默耕耘半世紀,等到完全茁壯,美國也拿它沒辦法。」

現階段,中國最想突破的是半導體產業,晶片製造正是「中國製造 2025 」首要目標,晶片一天生產不出來,就永遠被西方掐住要害。但總體來看,吳介民評估中國仍具有相當韌性。

「你不能把它看成是 1970、80 年代的蘇聯,經濟非常沉悶。它有 14 億人口的市場,有相當製造技術能力,關鍵是要能夠掌握重要的戰略物資不被西方切斷。所以一帶一路試圖打開中巴、中泰走廊,這樣不必只依賴南海海運,戰略自由度就較高。近年來投擲鉅金,想打造自主的半導體供應鏈,目前還在脫困奮戰,是另外一個例子。」

霸權間的台灣憂患不斷,也充滿機遇希望

如同台灣數百年來的命運,始終只能在帝國霸權的支配與競爭的夾縫中謀生存。吳介民認為,當兩岸永遠維持在一個懸置、難以釐清的關係,甚至處在戰爭爆發的陰影下,會扭曲台灣作為主權國家的正常發展,讓很多事情複雜化。但另一面來看,連帶而來的憂患意識也讓台灣人更戰戰兢兢求生存。

「如果我作為個體,不是鑲嵌在這個集體命運當中,而是跳脫自身認同的束縛,以純然研究者的眼光,觀察現在台灣跟中國的互動關係,其實是很精彩、很熱鬧,充滿懸疑跟劇場效果。」吳介民不改幽默地說。

研究兩岸大半輩子,吳介民至今仍饒富興味持續他的知識遠航。在他心裡,也仍有無數本專著等待完成,「一本中國因素大論述,一本香港政治論,一本玩政治,然後還要寫我的田野,所以說要活到 150 歲才可能。」

吳介民歷經 25 年深入中國各地田野調查,構思、醞釀、積累,出版重量級著作《尋租中國》,本書也獲得中研院人文社會科學學術專書獎 。書中不僅對中國經濟崛起的過去與未來,提出完整解釋,更關鍵的是回應:緊鄰中國的台灣,該走向哪裡? 延伸閱讀