最近南海主權問題極為敏感,台灣參了一腳,馬來西亞也參了一腳,更甭提中國和美國簡直就是劍拔弩張。美軍第七艦隊所屬「斯坦尼斯號」航空母艦一度在巡洋艦「莫比灣號」和「安提坦號」、驅逐艦「史托克代爾號」和「鐘雲號」的伴隨下,正駛入南海。雖然膚淺的主流媒體從未全面完整地探討這個問題。

南海是一個位於東南亞,被中國大陸、台灣本島、菲律賓群島、馬來群島及中南半島所環繞的陸緣海,為西太平洋的一部分。東南亞國家對南海有不同的稱呼,如越南稱其為東海(越南語:Biển Đông/㴜東),菲律賓則稱其為呂宋海(他加祿語:Dagat Luzon)或西菲律賓海(Dagat Kanlurang Pilipinas)。中國漢朝、南北朝時稱其為漲海、沸海,清朝以後逐漸改稱南海,並延續至今。新加坡、馬來西亞、印尼及英殖民時期的香港等從國際上通用的英語名稱「South China Sea」稱之為南中國海(馬來語:Laut China Selatan;印尼語:Laut Tiongkok Selatan)。

南海海域面積有 350 萬平方公里,有超過 200 個無人居住的島嶼和岩礁,被合稱為南海諸島。除了是主要的海上運輸航線外,南海還可能蘊藏著豐富的石油和天然氣,因此圍繞南海海域及島嶼的主權爭議,一直被視為亞洲最具潛在危險性的衝突點之一。中國政府認為其對「南海」的主權是不容質疑的,其他國家也不放棄其對南海海域的主權要求。目前,中華民國、汶萊、馬來西亞、菲律賓和越南、中華人民共和國等南海週遭國家均宣稱對南海諸島或部分島嶼擁有主權,是一個極為敏感的地區。

一張 350 年沒人注意的古地圖,意外引發的故事

不僅南海周圍的主權國家都來參上一腳,連英國人也不甘示弱!《塞爾登先生的中國地圖:香料貿易、佚失的海圖與南中國海》(Mr. Selden’s Map of China: The Spice Trade, a Lost Chart and the South China Sea)就是要揭示一個和南海有關的歷史故事。

1659 年,倫敦的商業律師、政治活動家及前國會議員約翰‧塞爾登(John Seldon,1584–1654)把他的遺物送給牛津大學博德利圖書館(Bodleian Library in Oxford) 。塞爾登先生是倫敦的「東方通」,贈送給博德利圖書館的一張長 160 公分、寬 96 公分的巨大中國古地圖,卻在圖書館內沒沒無聞地待了長達 350 年。

2008 年,美國南喬治亞大學歷史系副教授羅伯特‧班切勒(Robert K. Batchelor)等人訪問牛津大學時,發現這張不可思議的中國古地圖。為何那是個不尋常的地圖呢?因為這張手工彩繪的地圖,繪製了大面積的海域,地圖中心也非中國,而是爭端四起的南海,把整個中國大陸擠到地圖左上方,一半的版面繪滿了中國南部沿海、東亞、東南亞海域和島嶼,地圖對中國以外世界描述得異常精準,一點也不像中國歷朝以天下自居的態勢。

塞爾登地圖的範圍北起西伯利亞,南至今印尼爪哇島和馬魯古群島(香料群島),東達北部的日本列島和南部的菲律賓群島,西抵緬甸和南印度,比任何明朝地圖覆蓋的範圍廣許多,呈現的並非明朝人所認知的領土。可是地圖上無疑全都用中文標示,老外在狀況外是正常的,可是任何有中文閱讀能力的人都不會懷疑那是張中國地圖。

長年研究全球史的班切勒發現,這不是一般的中國古地圖,而可能是一張珍貴的明朝遠洋航海圖!塞爾登地圖一條條依稀可辨的細線標示了六條東洋航路和十二條西洋航路,從福建泉州延伸而出把中國福建沿海與東南亞各港口連接起來,揭示了明朝福建海商在海外的活動範圍、航海路線和主要港埠等資訊。這顯示明朝雖然有「尺板不得出海」的海禁,可是山高皇帝遠,當時官方未知的貿易量據說高得驚人。

著迷中國的外國人,說中國歷史

《塞爾登先生的中國地圖》作者卜正民(Timothy Brook)藉由塞爾登地圖,呈現了 17 世紀中國在東亞及東南亞地區的海外貿易,以及中國在亞洲海洋世界中的位置,這可是連福建人的後裔可能都未必知道的。對當時海洋貿易有重要地位的台灣而言,也是瞭解自己歷史的好資料,對我這閩南泉州後裔來說,也能瞭解祖先的過去。 卜正民是加拿大英屬哥倫比亞大學歷史系教授,曾任英國牛津大學邵逸夫漢學講座教授、加拿大多倫多大學歷史系教授等。他研究以明朝社會文化史、全球史為主,著述豐富,包括《縱樂的困惑:明代的商業與文化》、《維梅爾的帽子:從一幅畫看十七世紀全球貿易》、《為權力祈禱:佛教與晚明中國士紳社會的形成》等書。

在《塞爾登先生的中國地圖》中,塞爾登和英國 17 世紀幾位為中國著迷的學者,在早期現代歷史中持續地強化著中英兩種文化的聯繫,《塞爾登先生的中國地圖》還牽起塞爾登和一位改信天主教的中國人沈福宗(Michael Shen,1658-1691),他是南京醫師之子,耶鮮會傳教士柏應理的弟子,在 1680 年代之間進行了中英文化交流。沈福宗與博德利圖書館助理館長湯瑪斯‧海德(Thomas Hyde,1636-1703)合註了塞爾登地圖。

南海最混亂的,是中國(中華人民共和國和中華民國,倒底幾個「中國」,搞得我好亂啊)宣稱主權的海域,可是卻和許多東南亞國家的領海重疊,各家都有各家的法理依據,搞得大家都好亂啊。《塞爾登先生的中國地圖》也來漟渾水,探討早期法津如何定義領海概念,塞爾登本人寫的《閉鎖海洋論》(Mare clausum),主張國家擁有領海主權。

《塞爾登先生的中國地圖》中還講述了公海上的航行經驗,卜正民把中西的航海技術的異同描述得很詳盡生動,例如水手如何使用羅盤等等,彷彿讓人身歷其境地在大海中航行。塞爾登地圖有個詭異之處,就是有羅針圖及尺,因為中國地圖從不出現那樣的東西,《塞爾登先生的中國地圖》書中也比較了諸如此類中國和西方地圖表現手法的不同之處。

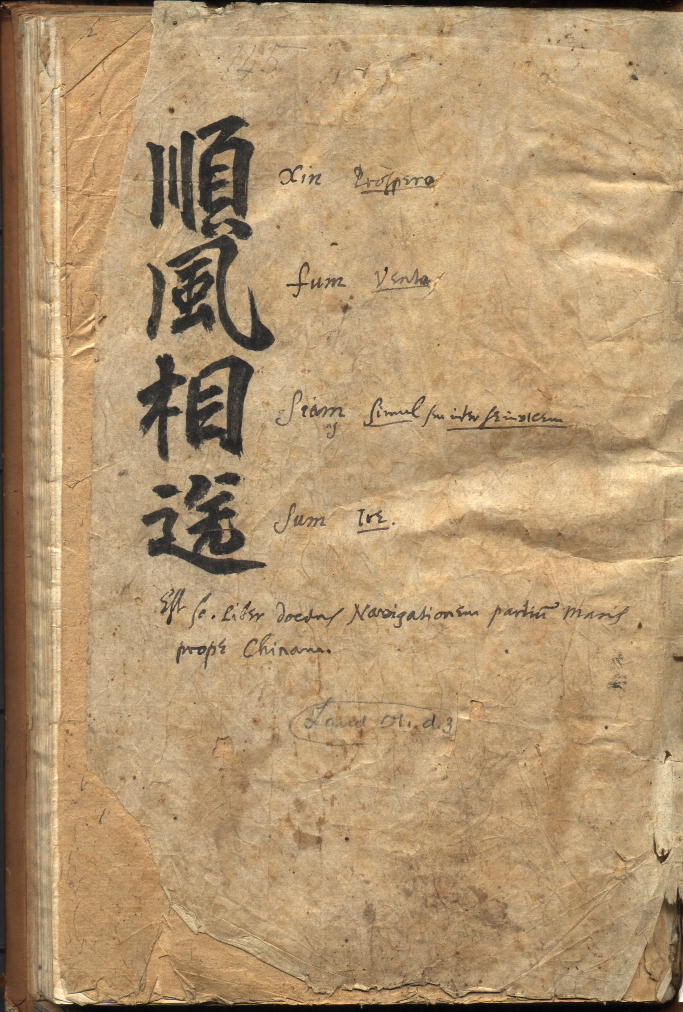

《塞爾登先生的中國地圖》結合了傳記、歷史和科學,生動地講述了一個謎團,雖然最後我們還是不知塞爾登地圖的原作者以及製作的目的,可是卻令人大開眼界。除了塞爾登地圖,《塞爾登先生的中國地圖》還談了本《順風相送》,其副頁有一行拉丁文,是明朝的一部海道針經。現存鈔本也被收藏在博德利圖書館,著者姓名及成書年代不詳,封面有「順風相送」四字,因此得名。《順風相送》內容豐富,包括氣象觀察、天氣預報、危險警告、指南針導航紀錄、天文導航紀錄、水文觀測、地文觀測紀錄、拜神等等,簡直就是當時的航海百科吧。

《塞爾登先生的中國地圖》這本由一位加拿大學者寫的和中英關係有關的歷史,雖然讀起來頗有趣,可是對真正在南海周遭生活的人來說,恐怕還是有點隔靴搔癢的感覺。南海曾經對各國商人來說是重要的商路,可是我們對南海的認識,卻要透過老外的書寫,那片南海究竟又是誰的南海?南海的古往今來,和南海有關的諸國,又能否心平氣和地客觀研究出我們所共有的南海歷史?

本文原刊登於閱讀‧最前線【GENE思書軒】,並同步刊登於The Sky of Gene。