不論這些人是死是活,他們全都受了感染—不過是染上了什麼呢?

隨著疾病蔓延到世界各國,全球三大洲的科學家也各在自己實驗室中,研究從各個患者身上採得的樣本,包括組織、血液、黏液、糞便和其他惹人嫌惡的關鍵材料,嘗試分離並辨識出致病原。早期階段起的 SARS 名稱,反映我們對這種東西的認識只及於它的影響和衝擊,就像一隻隱形大野獸留下的足跡。伊波拉是種病毒,亨德拉是種病毒,立百是種病毒,SARS 是種症候群。

SARS 病原體的搜尋工作,在這些實驗室內如火如荼持續進行,卻由於一些混淆訊息和誤導而受了阻撓。就初學者而言,它的症狀有點太像流感—或者講得更明確一點,太像是最嚴重的流感。流感當中最嚴重的一種就是所謂的禽流感,其致病病毒稱為 H5N1。短短六年之前,香港才經歷這種病毒的恐怖攻擊,它從家禽溢出,導致十八人受了感染。十八個病患看來還不是太多,恐怖的是,那十八人當中有六人死亡。

衛生當局迅速應變,下令關閉活禽市場,還銷毀香港所有活雞,總計一百五十萬隻雞慘遭撲殺,隨後又實施七週消毒作業。這種嚴苛應變措施,加上 H5N1 只擅長從禽鳥傳人,在人與人之間傳布的能力不強,總算將一九九七年香港爆發遏止住了。然而在二○○三年二月,從廣東發出的電郵和簡訊紛紛傳來令人心驚的消息,說是「一種古怪的接觸傳染疾病」開始浮現,禽流感也再次侵襲香港。禽流感和SARS全然不同,不過在當時卻不容易分辨。

流感殺死一名三十三歲男子,他的八歲兒子也患了病(所幸沒有喪生)。流感說不定還殺了那名男子的七歲女兒,那是兩週之前發生的事,他們前往福建省(就在廣東東北方的相鄰省分)探親時,小女孩死於類似肺炎的疾病。那個小女孩有可能是和雞群接觸太過親密了;她的哥哥肯定就是那樣,後來他親口證實這點。父子兩人的鼻黏液樣本都呈現 H5N1 陽性反應,這似乎暗示,廣東各處紛紛傳出的病例通報,有可能同樣和禽流感有關。於是科學家拿手上的 SARS 樣本進行 H5N1 檢驗,卻是一場誤導。

另一項錯誤的見解,是以為 SARS 的致病原有可能是某種衣原體(chlamydia)。衣原體是一群歧異度很大的細菌,包括兩種和人類呼吸道疾病有關的菌種(還有一種比較常在青少年間流行,藉由性行為傳布)。有一種呼吸道衣原體是人畜共通型病原,能從鳥類(特別是寵物鸚鵡)跨種跳躍侵染人類。二月底時,中國一位非常資深的微生物學家在某些 SARS 檢體中,發現了看似衣原體的東西,於是基於他的薄弱證據—加上在中國科學界的高度威望—衣原體假說獲得北京衛生主管部門高層的過度信賴。但是中國至少另有一位知名研究人員抱持異議,主張倘若病因出自衣原體,那麼病患應該對抗生素治療有反應—結果他們並沒有。然而那位研究學者身處偏遠廣東的呼吸疾病研究所,北京不認同他的說法。

同時實驗室科學家也投入探索其他的可能性,洋洋灑灑包括:鼠疫、斑疹熱(spotted fever)、退伍軍人症(Legionnaires’ disease)、斑疹傷寒、多種細菌性肺炎、季節性流感、血中大腸桿菌,以及新舊世界的漢他病毒等。SARS病原體追查工作之所以困難,部分在於科學家並不知道,他們尋找的是熟悉的病原,或者是與常見病原相似的新穎病原,或者是全新的病原。此外,還有另一種可能:或許那是獸醫經常見到,不過對人類傳染病來講卻是全新品類的病原體換言之,就是新興的人畜共通病原體。

前面我介紹了幾種實驗方法,都用上聚合酶連鎖反應來篩檢 DNA 或 RNA 的可識別片段,再結合分子檢定來測出抗體或抗原,然而這些做法都只能用來搜尋熟悉的病原體—或者至少是與常見病原非常類似的病原。這類檢測在回答「就是這個嗎?」的具體問題時,基本上只能給你「陽性」、「陰性」或「近似」三種答案,但用於尋找全新病原體就比較困難。除非你對目標微生物的分子識別標誌有概括認識,否則是沒辦法從識別標誌來檢測那種微生物的。因此實驗室科學家必須仰賴一種自動化程度較低的傳統途徑:把微生物放進細胞培養液中,讓它生長,然後用顯微鏡來檢視。

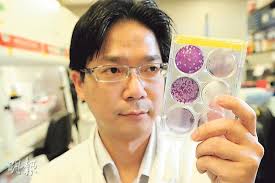

香港大學位於一處丘陵山巔,俯瞰鄰近鬧區,裴偉士(Malik Peiris)就是在那裡領導一支團隊,採行這條途徑,最後終於得出豐碩成果。裴偉士是牛津養成的微生物學家,生於斯里蘭卡,也在那裡長大,他的話聲輕柔,卓有見地,頭型渾圓,留著深色纖細頭髮。他主要以流感研究著稱,在一九九五年來到香港,緊接著那裡就出現禽流感大恐慌,他有理由認為,廣東傳出的疾病,以禽流感假說最為可信。他在二○○三年告訴一位記者:「我們心中首先冒出的想法是,H5N1 病毒有可能養成了人傳人的能力。」不過他們檢驗了手中的 SARS 樣本,看看裡面有沒有 H5N1 或者其他繁多常見的嫌疑標的,結果找不到絲毫證據,於是他的團隊改變想法,認為他們面對的是一種新病毒。

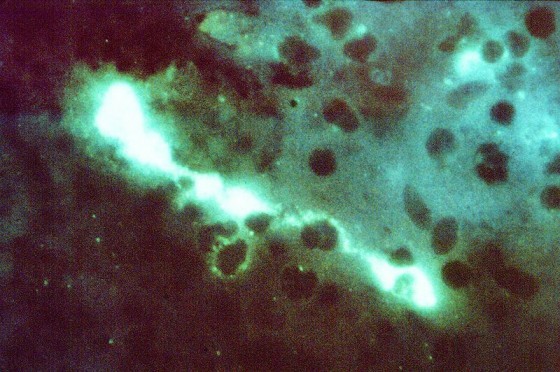

接下來他們集中火力,試行培養那種病毒。這就表示,首先要給這種神祕生物安排一種活細胞環境,讓它能夠在裡面複製,等它在培養液增長出充分數量,對細胞造成充分損傷,那時就能見到它的身形。培養液中的活細胞必須是某種「不死的」細胞系(好比一位名叫海莉耶塔.拉克斯〔Henrietta Lacks〕的不幸女士留下的著名的海拉細胞〔HeLa cell〕),這樣它們才會永無止境繼續複製下去,直到有東西把它們殺死為止。裴偉士的團隊起初先為那種新的致病原提供五種不同的細胞系,這五種細胞先前都各自經過驗證,適合呼吸道病原體棲身,分別為:狗的腎臟細胞、大鼠的腫瘤細胞、流產人類胎兒的肺部細胞,以及其他細胞。結果運氣不好,沒有顯現細胞受損的跡象,因此也沒有出現病毒生長的證據。

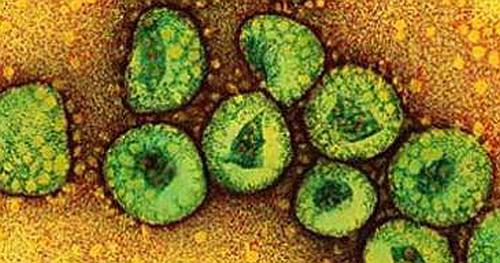

接著他們嘗試另一個細胞系,取自一隻恆河獼猴胎兒的腎臟細胞。好極了,這次交上好運了。三月中時,他們在培養的獼猴細胞中見到了「細胞病變效應」(cytopathic effect),意思是有東西開始在那群細胞裡複製,並摧毀它們,從一顆細胞溢出侵入另一顆細胞,產生出一片肉眼可見的毀滅地帶。又隔了幾天,團隊用電子顯微鏡拍下了那種圓形病毒顆粒的影像,每個顆粒外表環列眾多棘突,狀似皇冠。這種結果完全出乎意料之外,於是團隊中的顯微鏡專家只好仰仗一種類似野外導覽的手冊,他查閱了一本病毒顯微圖鑑,尋找和它相符的病毒,這就像是見了一種新的鳥兒或野花時,你我都會做的動作。他在一群叫做冠狀病毒(coronavirus)的病毒當中,找到了相符的種類。冠狀病毒的特點是,各個病毒顆粒外緣都環列蛋白質突起,形成類似皇冠的外觀 。

正如培養工作證實 SARS 患者體內存有一種未知的冠狀病毒—至少某些病人是這樣—不過這也不見得表示,那種病毒就是病因。為建立因果關係,裴偉士的團隊拿在細胞培養中新發現的病毒,來檢驗SARS患者的血清(因為那裡面可能含有抗體),這就像拿聖水來潑灑女巫。結果抗體辨認出那種病毒,產生強烈反應。根據這項證據,加上其他檢查驗證,裴偉士和他的同事在不到一個月內就發表了一篇論文,審慎宣布這種新的冠狀病毒是 SARS 的「一種可能起因」。

他們對了,那種病毒被稱為 SARS 冠狀病毒,而且不多加省略直接簡稱為 SARS-CoV。這是歷來首見會釀成人類重症的冠狀病毒。(另有一些冠狀病毒也像其他眾多毒株同樣會引致普通感冒,此外另有一些則會引致小鼠的肝炎、豬隻的胃腸炎,還有火雞的呼吸道感染。)SARS-CoV 的簡稱沒有不祥意涵。昔日發現了新病原體,會給它冠上比較富有地理色彩的稱號,好比佛山病毒或廣州病毒,民眾就會奔走相告:當心啊,那個人染上廣州病毒!不過到了二○○三年,所有人都體認到,這種稱號惹人不快,不受歡迎,對旅遊業也有不良的影響。

其他幾支團隊也各自獨立作業,致力分離出 SARS 致病原,大約都在相同時間得出相同答案。美國團隊以亞特蘭大的疾病控制與預防中心為基地,連同大批國際合作夥伴協力進行。歐洲有一組跨國人員通力合作,分別在德國、法國和荷蘭的研究機構推展工作。中國有一小群熱情、幹練,卻恭順服從的研究人員共組研究班子,他們領先裴偉士好幾週,分離出一種冠狀病毒,還拍下了照片。這群以軍事醫學科學院(Academy of Military Medical Sciences)為大本營的中國科學家卻很倒楣,他們震懾於衣原體學說和在北京推廣此論的權威人士,錯過了率先發表這項實質發現的機會。「我們太謹慎了,」其中一位成員事後表示。「我們等太久了。」

裴偉士和他那批夥伴確認了病毒,為它的部分基因組定序,把這些序列擺進其他冠狀病毒系統樹中進行比對,接下來合理的做法就是揣摩病毒的來歷。這種東西不會憑空出現。它一般都在哪裡藏身?生命史的詳情為何?天然宿主是誰?一位參與這項研究的年輕生物學家,在香港和我見面時談到了這個課題。那位科學家名叫潘烈文(英文名Leo Poon)。

「我們在人類樣本中發現的資料,」

潘烈文表示:

「暗示這種病毒對人類來講是新的。我的意思是,人類以往沒有被這種病毒感染過。所以這肯定是來自某種動物。」

不過是哪種動物,還有牠們怎麼恰好就把傳染病感染給人類?要找出這些問題的答案,恐怕只能進入中國南方的森林、街道、市場和餐廳去收集證據。期望他就那個題材多加著墨,我又提出問題:

「那項田野工作你也參加了嗎?」

「沒有,我是個分子科學家,」他回答。

我猜那就像是請教美國抽象畫家傑克遜.波洛克做不做房屋油漆工作一樣,不過潘烈文對我的問題並沒有見怪。他沒有參與,但他很樂意讚揚別人。他們有另一位同事,名叫管軼(Guan Yi),是一位狂放不羈的研究員,具有流行病學家的敏銳直覺,還有毫不妥協的膽識氣魄。管軼越界進入中國,與幾位地方官員合作,來到深圳最大的活禽活畜市場,拿拭子從待售動物的喉嚨、肛門和採得樣本。那批樣本就是循跡追查的第一步,引領潘烈文(進行分子生物學分析)、裴偉士、管軼本人—最後還包括全球各地的科學家和衛生官員—把他們的懷疑目光投注在一種名叫果子狸的哺乳動物身上。