本文轉載自中央研究院研之有物,泛科學為宣傳推廣執行單位。

- 採訪撰文|姜雯

- 美術設計|林洵安

孤軍以外的邊境研究

1949 年,一群國民黨軍隊從雲南撤退至緬甸、泰北,成為英勇反共的「孤軍」。但在異域孤軍的故事外,有更多平凡百姓為求謀生,穿梭遊走在雲南、緬甸、泰國的邊境國界,他們的聲音鮮少被聽見。「研之有物」專訪中研院人文社會科學研究中心張雯勤研究員,多年來她循著這些「雲南移民」的足跡穿梭中泰緬城鎮,探究邊境人們獨特的生命故事與面對困境的能動性。

邊境百姓的日常:玉石、毒品與地下走私

在網路上幾乎找不到張雯勤的照片,她的研究也多以英文書寫。「用英文可以讓國際看見這些故事,另一個因素是保護我自己。」

何以需要這樣的保護?

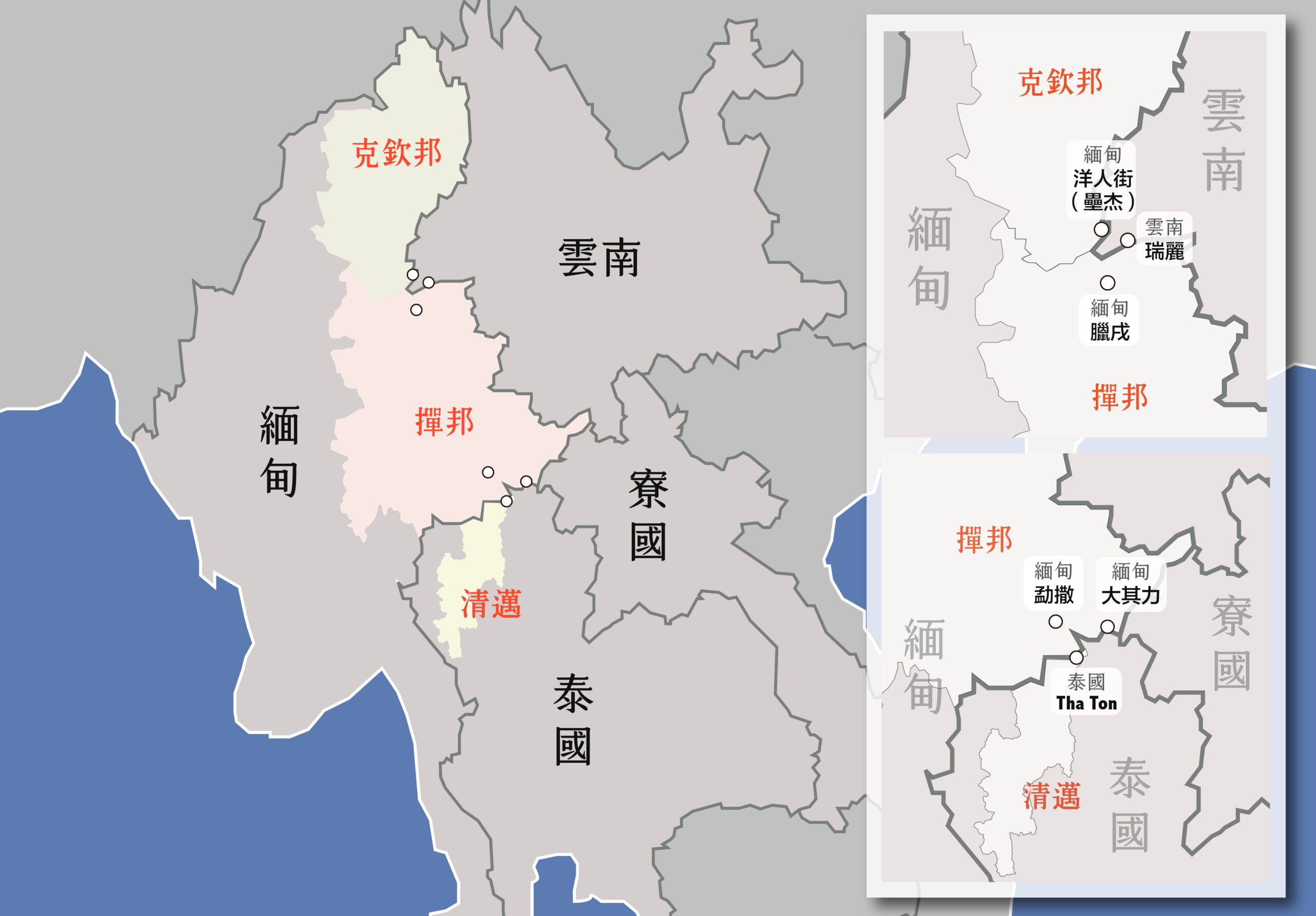

張雯勤做的是「邊境研究」,她長年從事的人類學田野場域,北起中國雲南,向下延伸至緬北,再一路至泰北──這是一片廣闊、複雜且危機重重的邊境地域。

這裡有 1949 年以後從雲南撤退至此的國民黨孤軍村落,也有隨著政治情勢、經濟生計頻繁遷徙的平民百姓,盤根錯節的武裝叛軍勢力,數百年往返滇緬的馬幫貿易,玉石、毒品、物資的地下走私。

張雯勤踏入田野至今已有 27 年。她的研究從泰北孤軍,延伸到雲南移民的遷徙、跨境貿易,以及對於人類學更重要的主題——邊境百姓的日常生活。過去,學界焦點集中在邊區的國家政治治理,但作為人類學家,「日常」有其獨特深刻的意義。

邊境研究在社會學科裡相對冷門,張雯勤透露,剛開始投稿國際期刊,編輯曾誤以為她是男性。

「他們沒有問我性別,認為寫走私的就是男性吧,在論文刊出首頁用『His Mailing address…』來標註我的聯絡方式。」

如同這樣的性別刻板印象,投入邊境研究也是一個不斷突破刻板印象的歷程。

孤軍以外消聲的生命故事

1992 年,張雯勤隻身在泰北旅行,偶然到了泰緬邊境的一個村子,那裡正是臺灣媒體經常報導的泰北難民村之一。

這段歷史得追溯到 1950 年初。當時,一批一千多人的國軍殘餘部隊,在雲南節節敗退後進入緬甸撣邦,抵達與泰國為鄰的大其力。經過集結、招兵買馬,1951 年這批重整的軍隊在撣邦勐撒成立了「雲南反共救國軍」。其後的故事即是一般人所熟知的「異域孤軍」戰史——經歷兩次撤台,部分軍隊落腳泰北邊境,當地人稱作「國民黨村」。

然而,在被歌泣的男性化、黨國化歷史背後,隱藏著邊區遊移政治與無數難民的生活史。

最初,張雯勤帶著既定印象從孤軍將領訪談,研究這些「雲南移民」。但在村子住了大半年,她發現日常接觸的並不是將官,反倒都是大爹、大媽、大嬸、大叔這樣的平常百姓。「臺灣報導裡全是忠貞愛國、異域求生的孤軍,這些普通人完全沒聲音,但他們的生命故事非常豐富。」

於是,張雯勤用了兩年,走訪二十四個邊境村落,此後又一路延展到緬甸,展開二十多年以平民為視角的邊境研究。

越界流動,是歷史上的邊境常態

自古以來,從雲南、緬甸至泰北即常有大批人口來來回回遷移,多元族群交織著不同政治勢力,在這塊廣衾的土地上脈動著爭戰、交易營生、多元文化的習作與交流。1949 年因國共內戰及往後二十多年中國政治運動,造成大規模跨境遷徙。

在 1961 年「二撤」之前,留在緬甸的國民黨軍隊主要有五支,其中三軍和五軍最終沒有撤回臺灣,集結於泰北。1970、80年代,他們協助泰國政府剿滅泰共,爾後取得泰國國籍定居當地。

然而在這些「國民黨村」裡,軍人只是一部分,大部分其實是跟著軍隊逃難的眷屬及一般難民。邊境村落或周遭,包含有雲南漢人、雲南穆斯林、阿卡族、佤族、儸黑、傈僳人等各式族群,彼此用不同語言交流。「我很佩服這些大媽,買賣東西的時候,遇到阿卡人,就講阿卡話,遇到百夷人,就講百夷話。」張雯勤說。

平民耕地、做小生意謀生,撤退至緬泰的國民黨軍隊也亦商亦軍,軍隊找商隊馱運物資,商人仰賴武裝保護。對於難民來說,同樣如此,軍隊既保護也剝削他們。於此同時,帶兵的軍官也利用騾馬往返泰緬馱運「黑金」——大煙(生鴉片)。

刀片上是老闆的,刀片下是我們自己的

從我們社會的眼光來看,毒品似乎萬惡不赦,但回歸到當地生活脈絡,這只是平民百姓的一種生計。許多人歷經顛沛流離,沒有身分、沒有錢,最重要的目標皆為了「努力活下來」。毒品、走私因而成為邊境的生存日常。

「他們的童年記憶裡,從小就生活在大片大片的罌粟花田。爺爺躺在蚊帳裡抽煙,但不是每個人都能抽大煙,只有老人家有權利,年輕人頂多是工作累了,抽個幾口。」

現實中備嘗艱辛的生活,經過記憶轉化後的敘事卻呈現出一種近乎迷人的日常:罌粟花很美,年輕人為雇主做工「刮煙」,一邊刮一邊唱歌。罌粟一顆一顆,用刀子劃下去,汁液才會跑出來。劃也不是亂劃,有一定技巧。劃完以後,白色的汁液流出,不能馬上去刮,隔天凝結成暗褐色,才能用一把彎彎的刀刮下來,在刀片上慢慢累積,就成了生鴉片。

「他們說,刀片上是老闆的,刀片下就是我們自己的。」因為汁液大部分留在刀片上,少量落在刀片下,一點點攢起來可以賣錢,這也是一種酬勞的給付方式。

毒品議題龐大而複雜,牽涉跨國政治、經濟與利益集團的輸送角力,甚至不乏國家政府涉入其中;但從底層百姓的角度,罌粟田是人們熟悉的生活記憶,採大煙是從小到大的日常勞作。

對張雯勤來說,這也正是邊境研究的重要關懷,在傳統國家中心的分析視角外,看見每個真實的個別生命。她擅於採用敘事書寫方式,爬梳自 1949 年以後,雲南移民從中國西南逃難到緬甸,部份移民又從緬甸遷居他國的歷史,以及他們從事的耕作和跨境商貿。

這些人的生命和動亂時代交織在一起,相對邊緣不被看見,他們怎麼面對生命處境,掙扎、奮鬥、存活下來?我要做的,就是用說故事的方式書寫出來。

民間「影子經濟」:馬幫到摩托車車隊

除了戰事逃難,經濟營生也讓跨境成為邊界常態。雲南多高山,長途經濟活動必須依靠騾馬。由於在山上形單影隻不安全,容易遇到強盜劫匪,商人便集結起來形成了馬幫,這是自古中國西南獨特的商隊組織。

張雯勤提到,1962 年尼溫軍政府上台,隨後實行國有化經濟體制,嚴厲禁止人民自由行動與私有交易,造成緬甸經濟迅速崩解,大量民生用品必須仰賴泰國走私;而進行地下貿易的主要族群,即為定居兩地的雲南移民。

「雲南移民在泰緬邊區的馬幫貿易,雖然奠基於大漢中心主義『走夷方』的文化傳統心態,然而實踐過程呈現不同社群間互助、衝突與協商,突顯邊區特有的地理政治、經濟與文化主體性,以及這個經濟活動內涵的複雜規範和知識。」張雯勤分析。

時代改變,跨境貿易的方式也在改變。

1980 年代,汽車運輸漸漸取代原有馬幫,往來中緬與泰緬邊區,2000 年到 2014 年更出現「摩托車車隊」,穿梭於上緬甸與雲南邊城瑞麗。過去,馬幫由頭人帶領,策劃路線與行走時間,在特定地點向叛軍或官方上稅;交通工具改變了,當代商隊同樣繼承這些「地下貿易規則」。

以緬北摩托車車隊來說,一個車隊約五至二十人,大家先坐車到雲南瑞麗,到認識的摩托車商店買車。通常一個騎士騎一輛、帶兩輛(拆解成零件),厲害的能帶上四輛!

回緬甸不能走正規大路,要趁夜翻山越嶺,路況好的時候,六小時就能抵達緬北臘戌,一路上過村則需要付費給警察。清晨五、六點,臘戌的摩托車市集擠滿了人。除了賣車的,還有販賣偽造車牌的攤位,貴一點用鐵片做,便宜陽春版則是塑膠材質製成。

「我的摩托車車隊研究主軸,一方面引用地下經濟與日常政治理論,分析這個走私行業的運作規則與組織網絡。另一方面,我將它與過去中國西南與高地東南亞之間的長程馬幫貿易,進行比較對照,兩者在結構運作上高度相似,都是根基於地方知識與社會網絡的助因。」張雯勤談到。

她進一步分析:「我因此主張,當今中緬摩托車走私並非隨意運作,而是延續了歷史上長途馬幫貿易的組織精神;但不同的是,當代摩托車走私打破了馬幫貿易的性別專斷(只有男性從事),同時吸納兩性。」

中緬泰的邊境貿易存在已久,民間百姓經常跨境往返。雖然 1950 到 1980 年代中緬邊界關閉,但私下邊境貿易仍然存在,交易的物資包括許多日常用品:農產、醃豬肉、野生動物、熱水瓶、藥材、豬油、鹽巴、被單、枕頭套、膠鞋、布料、熱水瓶、腳踏車,以及貴重的玉石、紅寶、柚木等。

一位玉石商人曾如此形容緬甸:「賣米不合法,賣鹽不合法,賣什麼都不合法,那還可以做什麼?只能走私啊。」這些國家法律不認可的交易,一般被稱為「非法走私」;然而張雯勤認為,用「影子經濟」(shadow economy)或「非正式經濟」(informal economy),更能理解在國家治理視角之外,邊民們為了生存,遊走穿梭邊境的自主貿易。

無論國界是否封鎖、政治角力如何劇烈,平民百姓手無寸鐵,唯能在檯面下運用常民強韌的生存力量,對抗突破國家政體的限制。

大起大落的血淚玉石夢

在跨境貿易經濟鏈裡,普通人民、不同的叛軍武裝團體、政府官員、軍隊等,都共同參與這個地下商業活動。執法者也是違法者,合法與非法關係錯綜交織。

緬甸最著名的玉石貿易,亦是如此。緬甸玉石開挖已有數百年,過去挖玉石叫「挖洞子」。依照傳統,找到未被開採之處,插個樹枝示意為有主之地,就能以簡單的器具挖掘。

玉石產於克欽邦,是叛軍的勢力範圍,在尼溫主政的社會主義時期(1962-1988),雖然政府禁止私人開採,人民依舊冒險盜採。但緬軍和叛軍經常開打,挖掘玉石非常危險。到了 1990 年代初,緬軍和叛軍和談後,由政府接手管轄玉石場,商人必須向政府標地開挖,挖到玉石後上稅,再經過公盤買賣。不過,地下交易走私仍未消失。

窮人沒錢參與標案,常常聚在玉石場,一等商家把廢棄石頭倒出便蜂擁而上,幸運的或許就能找到被錯過的玉石。但採石如同賭命,由石頭堆起的「山」極不穩固,經常崩塌,傷亡慘重。張雯勤回憶看過的「山崩」影片,滿心不忍地感嘆:「在那麼不安全的社會,你得要用生命去營生。」

在玉石貿易網絡研究上,張雯勤打破既有華人關係研究的迷思,這些迷思強調華商成功源於人際關係的信任、忠誠、和諧。但她切入日常政治與法律層面,指出商貿網絡中組織性層次及規範,並藉由這個研究,提出跨越國家疆界、法律,從地區特性、歷史情境去追踪民間跨境能動性。

沉默卻堅韌的邊境女人們

性別關係是張雯勤的另一主要課題。「女性移民經常被忽略,尤其是具有軍事背景的雲南移民團體,多數報導、研究只集中在軍事與走私活動,婦女如何在不斷遷移的過程中,扮演日常生活實際供養者與文化意義延續者,卻被視而不見。」

論文中,張雯勤以一位段大嬸的生命故事,爬梳冷戰時期在紛亂的泰緬邊區,女性如何因應複雜的政治軍事生態。她們一方面穩定了家中的經濟,又成功支助男性出外打仗或跑馬幫過程所需的定點補充。論文處理了馬店與雜貨店的經營──這是雲南移民婦女在長程馬幫貿易上,不被看見的經濟角色。

2010 年,張雯勤到泰北邊境的村子田調,剛巧就住進了段大嬸媳婦開的民宿。幾日的停留,張雯勤與段大嬸一起剝著大蒜,聽著她的生命故事。

段大嬸是雲南漢人,少時與家人隨國民黨軍隊輾轉逃往緬甸、泰國。她結過兩次婚,都是部隊軍人,也都早早離世,留她一人流離遷徙,獨力撫養孩子。沒了丈夫,一個女人在邊境村落要靠自己謀生立足,艱辛可想而知。還好段大嬸很有生意頭腦,她買騾馬馱運貨物到少數民族村販賣,後來又開起了馬店和雜貨店,接待往返泰緬的馬幫商隊。

但邊境的生活永遠充滿挑戰,一遇戰事,門來不及鎖就得逃命。有一次戰事又突然爆發,當時下著傾盆大雨,段大嬸抓了雨衣就逃,沿路頭上是盤旋的飛機,身旁是落下的子彈。幾天後,當她再返家才發現鋪子裡的東西全被軍人拿走了。但別說財物,在那樣混亂的時代裡,平民百姓只能在縫隙裡拚命求生,活下來已是大幸。

邊境村子如同段大嬸這樣的女人很多。男人無論做了什麼、數年未歸,只要回家,女人還是必須接納他們。傳統性別的限制與突破,就如同邊境日常的曖昧與多重性。

因為環境險惡,性別限制得以被打破,女性在輾轉遷徙中獲得更多自由與賦權空間,但並不代表她們能完全擺脫傳統框架。

投入田野近三十年,張雯勤以人類學為根基,結合歷史學的深度,進行跨國界多點的田野研究。她從邊境百姓的遷徙著手,透過「非正式」的邊境貿易,梳理跨境流動的曖昧與多重性。

她的研究瓦解了「合法」與「非法」之間的界限,突破由國家法律先行的刻板印象,並提出「跨境民間」的概念,來理解這個區域不曾中斷的民間跨界與流動。