本文轉載自中央研究院研之有物,泛科學為宣傳推廣執行單位。

- 採訪撰文|林庭葦

- 美術設計|林洵安

羅妹號、牡丹社事件的考古學觀點

1867 年,一艘美國商船羅妹號(Rover)在南臺灣海域觸礁,船員上岸後遭原住民殺害遇難。此後數年間,清兵、美艦、日軍先後兵臨恆春半島,台灣捲入詭譎莫測的國際政治角力,福爾摩沙的命運就此改變。然而眾多史料中,事件主角原住民族始終作為被書寫者,而非發言者。「研之有物」專訪中研院歷史語言研究所郭素秋副研究員,她運用「舊社考古學」研究方法,重新以原住民的視角理解過去。

19 世紀原住民簽訂的第一個外交條約

1869 年 2 月 28 日早上,恆春半島上的射麻裡社正舉行著一場熱鬧的盛宴。

宴會主人卓杞篤(Cuqicuq Garuljigulj),既是豬朥束社頭目、同時也是斯卡羅族部落聯盟的大股頭人。席上嘉賓,則有美國駐清國廈門的領事李仙得(Charles W. Le Gendre),以及擔任通譯的英國商人必麒麟(William A. Pickering)等西方人。恆春半島與原住民往來密切的漢人聚落射寮,也以頭人綿仔為代表。

宴席上佳餚美酒,不過所有人都清楚,這是一場充滿「政治意味」的外交儀式。卓杞篤以瑯嶠十八社大頭目身分,運用部落的傳統儀式接待外賓,一方面鞏固自己在部族內的權威地位,同時也正式確立先前他與李仙得議定的「南岬之盟」:承諾保護漂流至該地的歐美人安全。[註一]

這場外交談判的源頭,來自一場關鍵的歷史船難「羅妹號事件」。

羅妹號事件,美軍艦隊進攻南台灣

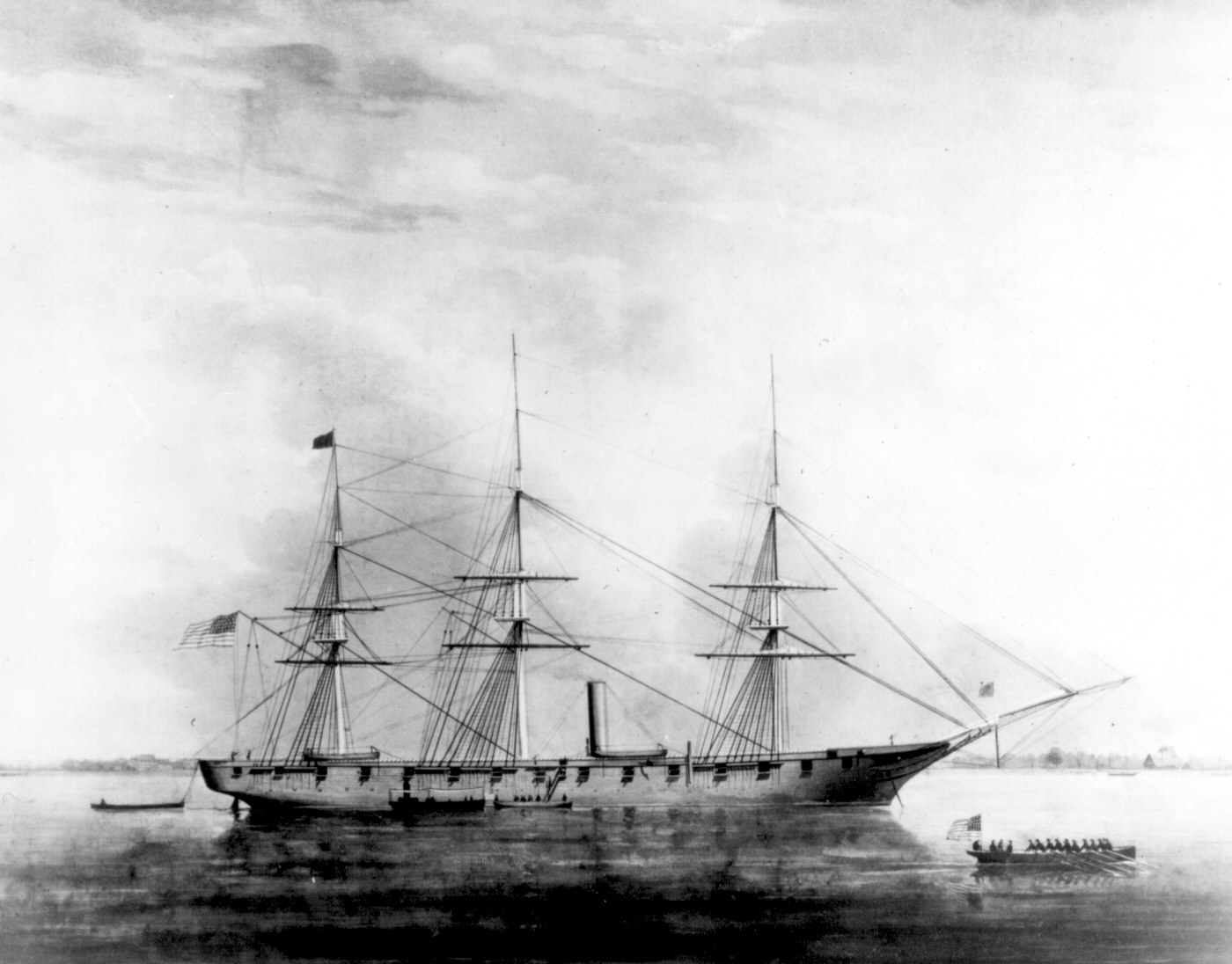

時間回到兩年前。1867 年,美國商船羅妹號(Rover)遭遇風暴觸礁,十數名船員在墾丁一帶上岸後被視為入侵者,遭到排灣族龜仔律社原住民殺害。

事發後,美國領事李仙得疾聲要求清廷懲凶,但清廷卻消極表示「生番」不在清國統治範圍,無力處理。美國於是下令出兵討伐,直指福爾摩沙!然而,這場滿懷帝國傲氣的報復性遠征,卻意外慘澹收場。

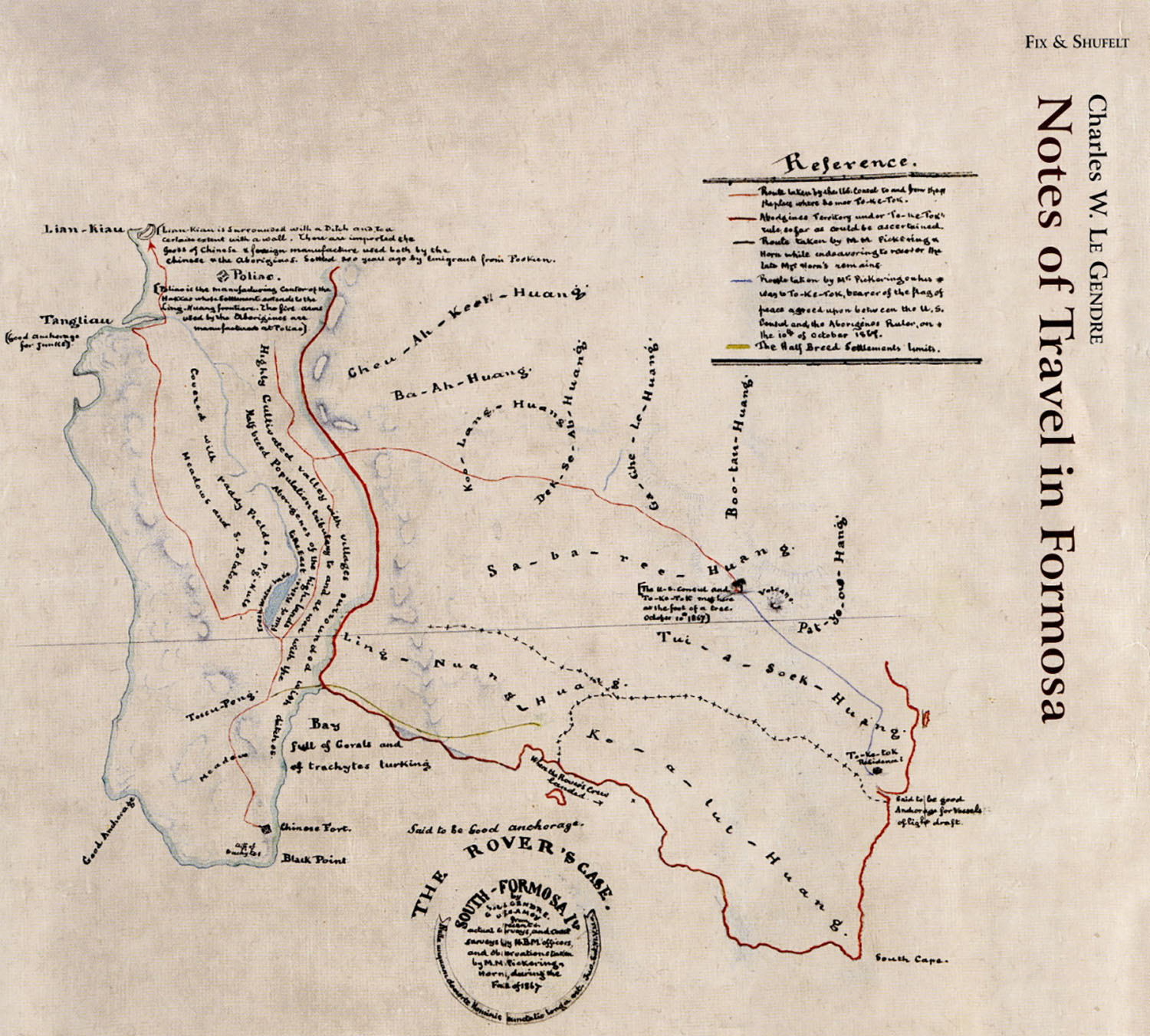

1867 年 6 月,美國巡洋艦隊浩浩蕩蕩進攻,但登陸後慘遭龜仔律社伏擊,大敗而歸。最終,在必麒麟的居中牽線下,李仙得與十八社大頭目卓杞篤簽訂了「南岬之盟」,那場匯集了恆春各方勢力、相當「國際化」且族群多元的外交場合,也被紀錄在李仙得的台灣踏查手稿。

圖 / Mayflower Books Inc., 1979

為何在船堅砲利的西方強權面前,部落族人能夠擊退美國艦隊的征伐、與美方代表平起平坐談判?李仙得手稿不曾詳述的側面,考古學或許能提供新的解釋觀點。

斯卡羅:瑯嶠地區最強大的族群

懂文字的人,就掌握了話語權。

訪談一開始,中研院郭素秋副研究員開宗明義地點出「歷史書寫」的特權。「原住民沒有文字,文字是殖民政權或現代政府介入後,把原有的族語文字化。」但沒有文字並不意味封閉、無知。

「原住民有自己的語言,也有極佳學習外來文化的能力與智慧。」許多人對部落的想像,是原始、邊緣且落後未開化,然而從「南岬之盟」等歷史事件就能看到,原住民擁有極高的適應力與政治手腕。而他們能伺機觀察外國船隻、運用地利突襲美軍艦隊,顯然對外來文化、武裝都不陌生。

郭素秋強調:「他們沒有文字,所以失去了發語權。即使作為事件的主角,但因為史料不是由他們書寫,而是來自外國人的視角,就會有偏頗性。所以我一直強調需要透過不同材料對話,我們不能只用單一史料的價值觀來詮釋歷史。」

恆春地區古稱「瑯嶠」,自古即有眾多族群在此匯聚。當地原以排灣族為主,後來東海岸知本的卑南族人南遷此地,自稱「斯卡羅」,包含豬朥束、射麻里、龍鑾、貓仔四個番社,荷蘭時期的文獻便已留下記載。

清代至日治初期,斯卡羅一度成為瑯嶠地區最強大的族群,對於當地排灣、閩南以及粵籍客家聚落皆有相當影響力,轄下的排灣、斯卡羅等十八個番社被統稱為「瑯嶠十八社」,形成一個跨族群的鬆散酋邦。羅妹號事件當時,斯卡羅四大家系之首「豬朥束社」位階最高,頭目卓杞篤被視為「瑯嶠十八番社總頭目」。

郭素秋談到,解讀羅妹號、牡丹社等衝擊原住民的重大歷史事件,必須從十九世紀台灣與風起雲湧的國際勢力競逐來理解。

1860 年台灣開港通商後,自此捲入西方強權在東亞地區的地緣政治角力。一方面,南台灣海域歷來海難頻繁,不時有漂民被視為入侵者遭原住民殺害;而清廷長年將瑯嶠一帶視為「化外之地」,治理態度消極,國際強權因而獲得可乘之機。

相隔不到十年的「羅妹號事件」(1867)、 「牡丹社事件」(1874),便是強權藉口船難爭端、嘗試搶占台灣的例子。

瑯嶠原住民有多強大?社頂遺址發現大量「舶來品」!

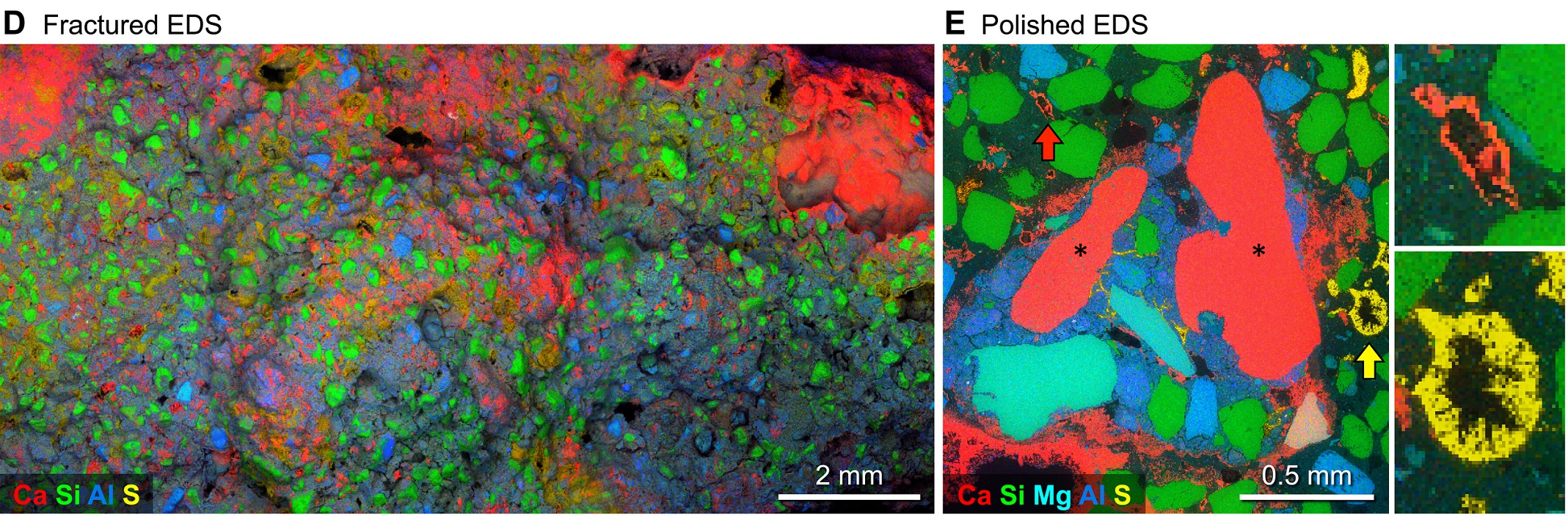

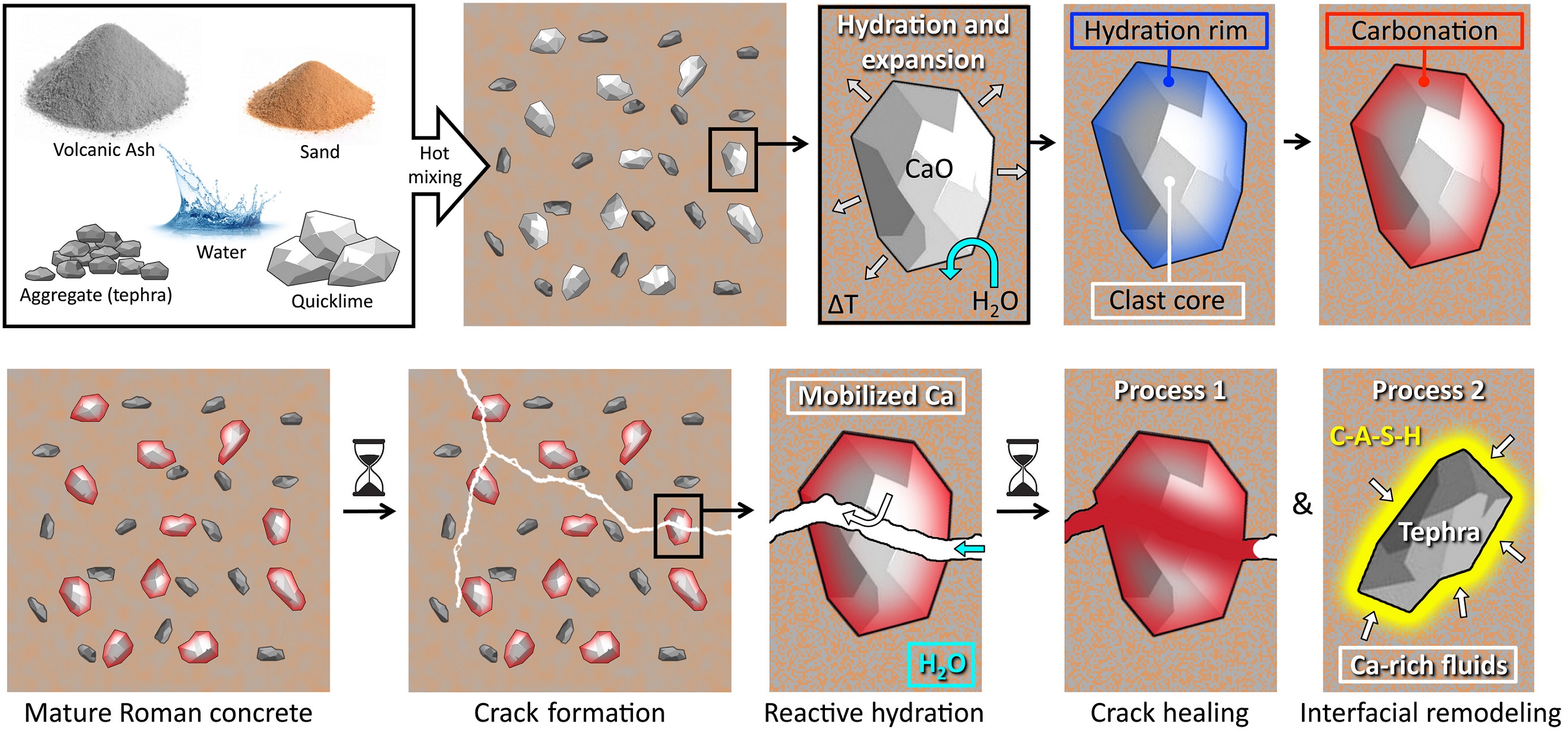

當時,以漢人為經營體系的糖、樟腦、茶葉出口,讓台灣躋身世界貿易體系。不過從考古學調查,被清國視為化外之地的原住民部落,也並非與世隔絕。

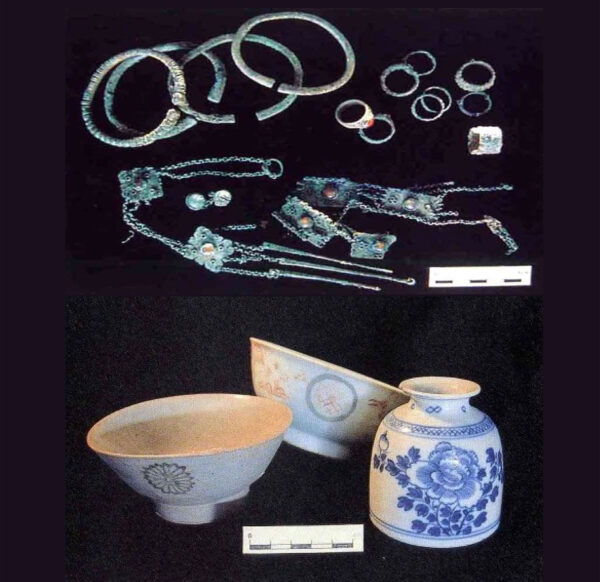

1980 年代在墾丁一帶發現的「社頂遺址」,石棺內採用屈肢蹲踞葬、複體多次葬,判斷是古時排灣人盛行的墓葬形式。郭素秋進一步做考證。她將考古挖掘的社頂、龜子角遺址地點,與 1904 年日人繪製的「台灣堡圖」套疊,進行古今比對,證實了這兩處應該就是「羅妹號事件」中力戰美軍的主角──龜仔律社的相關遺址!

剽悍的龜仔律社族人,是否孤立封閉、鮮少與外界接觸?考古研究給出了否定的答案。

社頂遺址的陪葬品相當精緻豐富,有銅環、瑪瑙珠、玻璃珠,閩粵的瓷碗、瓷壺,甚至還有西班牙、墨西哥銀幣,都出現在排灣部族的石棺內。這些充滿「異國風味」的器物,與其他排灣遺址的考古發現相當吻合。「從屏東牡丹鄉、滿州鄉、來義鄉的出土文物,大概三四百年前,原住民就大量使用福建燒製的陶罐和青花瓷。」

圖 / 〈從羅妹號事件到南岬之盟:誰的衝突?誰的和解?〉(原始資料:黃士強等(1987)〈墾丁國家公園考古民族調查報告〉)

圖 / 〈從羅妹號事件到南岬之盟:誰的衝突?誰的和解?〉(原始資料:盧泰康(2015),〈臺灣南部考古出土與傳世的西方銀幣研究〉)

郭素秋解釋, 來義、恆春半島等排灣舊社皆位居深山,但從考古挖掘的出土文物,十三至十五世紀(宋元時期),部落已經出現福建的青瓷、白瓷;十七至十九世紀(明清時期),排灣族家屋的出土文物,幾乎看不見部落傳統的手製軟陶,中國閩、粵陶瓷器取而代之成為日常用品;來義舊社甚至挖出日本江戶時代的銅錢。

上述種種的考古發掘意味著:

三、四百年前,深山部落與外界已有活絡的交流往來,他們對新事物的接受度很高,也是海外陶瓷器的消費者。

「我完全沒料到會找到這麼多海洋性器物!部落看起來很山區、很邊緣,但並不是一般想像的貧瘠和無知。他們大量使用舶來品作為日用品,代表可以穩定地持續取得這些器物。」郭素秋打趣地說,「其實部落可能過得挺好的,有大鐵鍋,還能用銀幣、瑪瑙珠、瓷碗陪葬。」

但這些海外器物,怎麼遠渡重洋到達南部深山?西班牙、墨西哥銀幣,又怎麼來到龜仔律社的石棺裡?

目前仍是待解之謎。郭素秋推測,因緣於大航海時代下的殖民浪潮與全球貿易,讓遠在墨西哥的銀幣、菲律賓(西班牙殖民地)的物資,有機會飄洋過海。同一時期的福建,也出現類似銀幣,隱然勾勒出在美洲墨西哥城、菲律賓馬尼拉、中國廈門、台灣瑯嶠之間輾轉流通的貨貿關係。

透過出土文物、文物的使用痕跡和記號,對照歷史脈絡,考古學家雖無法完全還原銀幣流通的路線,卻獲得了一幅全球尺度的圖像,映照出各地人群透過戰爭、殖民、貿易產生的連結。而從這一枚銀幣,也隱約窺見台灣原住民曾在全球貿易舞台「參一腳」。

牡丹社事件,日本籌畫三年一舉進攻

回到局勢詭譎的十九世紀,海風瞬息萬變,恆春半島與外來勢力的牽扯,也並未隨著合約簽訂而結束。

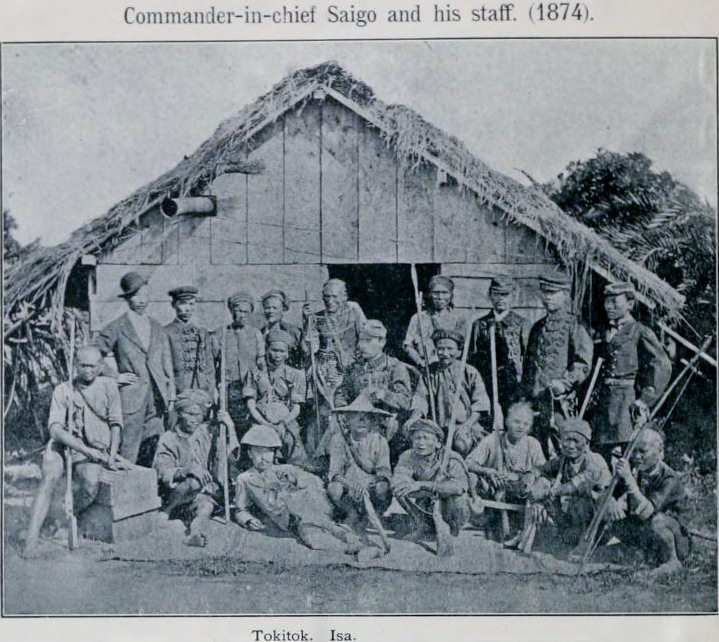

1871 年,距離「南岬之盟」不到五年,一艘琉球宮古島的船隻在恆春半島遇難,五十四位琉球船民上岸後,因為文化衝突遭到高士佛社殺害。事發三年,日本高舉懲凶大旗,兵分三路深入山區擊潰牡丹社、高士佛社等部族,史稱「牡丹社事件」。

因為有美軍慘敗的前車之鑑,日本雖「故技重施」,但更為周全縝密。不僅花費三年籌畫,還找了熟悉瑯嶠各社、地形、清國統治實力的李仙得作軍事顧問,成功攻下瑯嶠地區。這次征戰也是明治維新後日本首度出兵海外,展示初露的帝國野心。

「事件後三年才出兵,日本人已經能畫出一張非常精準的地圖,背後當然有政治目的。」郭素秋將 1874 年日軍繪製的古地圖與今日地圖套疊後,幾乎相差不遠。她分析日本成功控制恆春半島的關鍵,「牡丹社是當時最強大的番社,把牡丹社拿下來,其他部族自然就臣服。再加上李仙得引導,所以日本人對當地局勢非常清楚。」

被遺忘的 Linivuan 舊社

牡丹社事件對台灣的命運產生了關鍵性的影響,清國開始積極治理、開山撫番,可說是歷史科的「必考題」。那麼,還有什麼是我們不知道的?

「高士佛社被攻下,之後發生什麼事?族人全部逃難遷走,那裡變成一個禁忌之地,十幾年前我訪談的耆老過世後,現在已經沒有人知道 Linivuan (日軍進攻時的部落之地)在哪。」郭素秋感慨地說。

1874 年,高士佛社遭到日軍攻擊焚毀後,部落族人只得逃離舊社、輾轉遷徙到今日的居住地;當年逃離的舊社,確切位置逐漸被族人遺忘,只留下 Linivuan 這個名字。

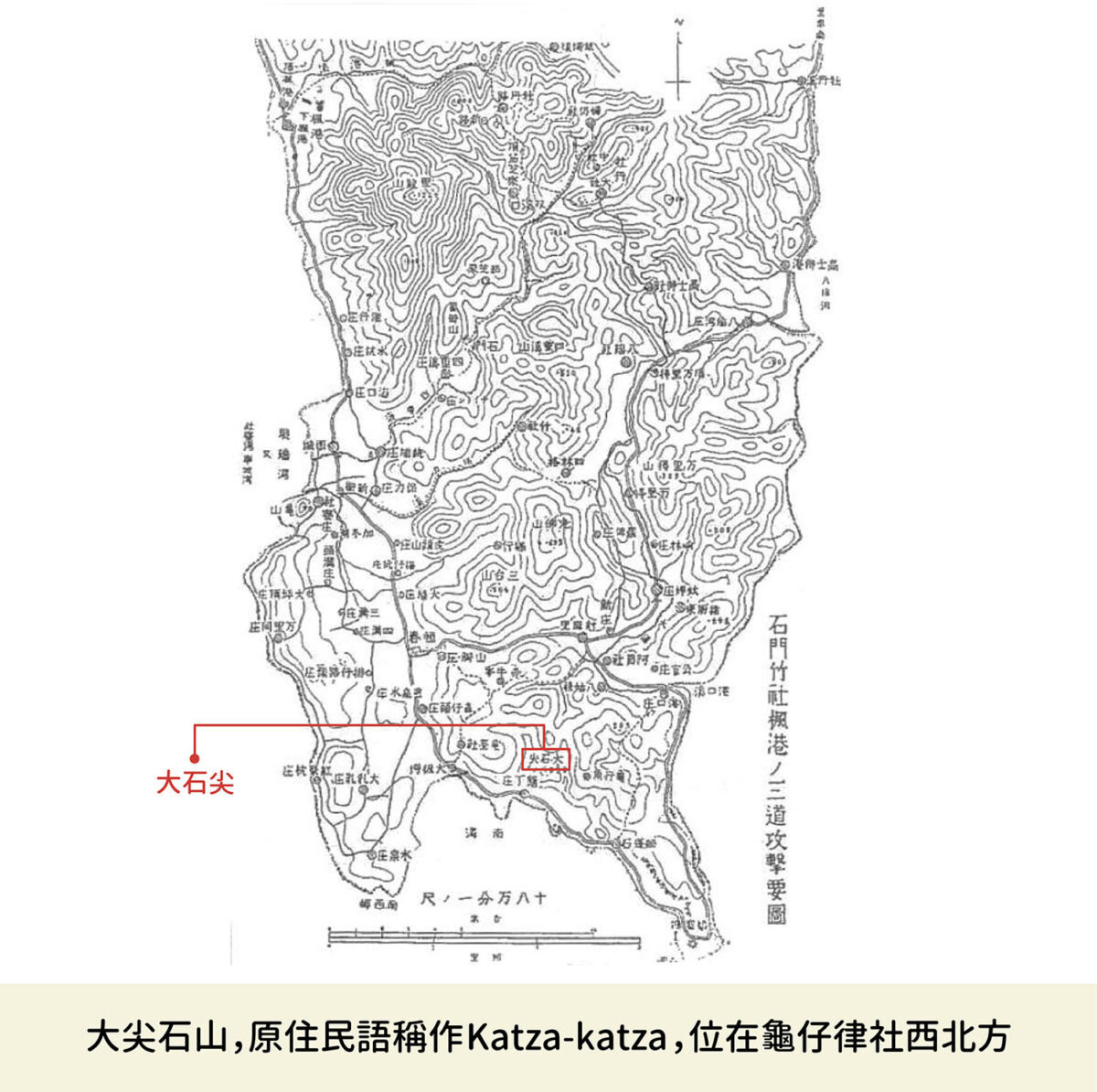

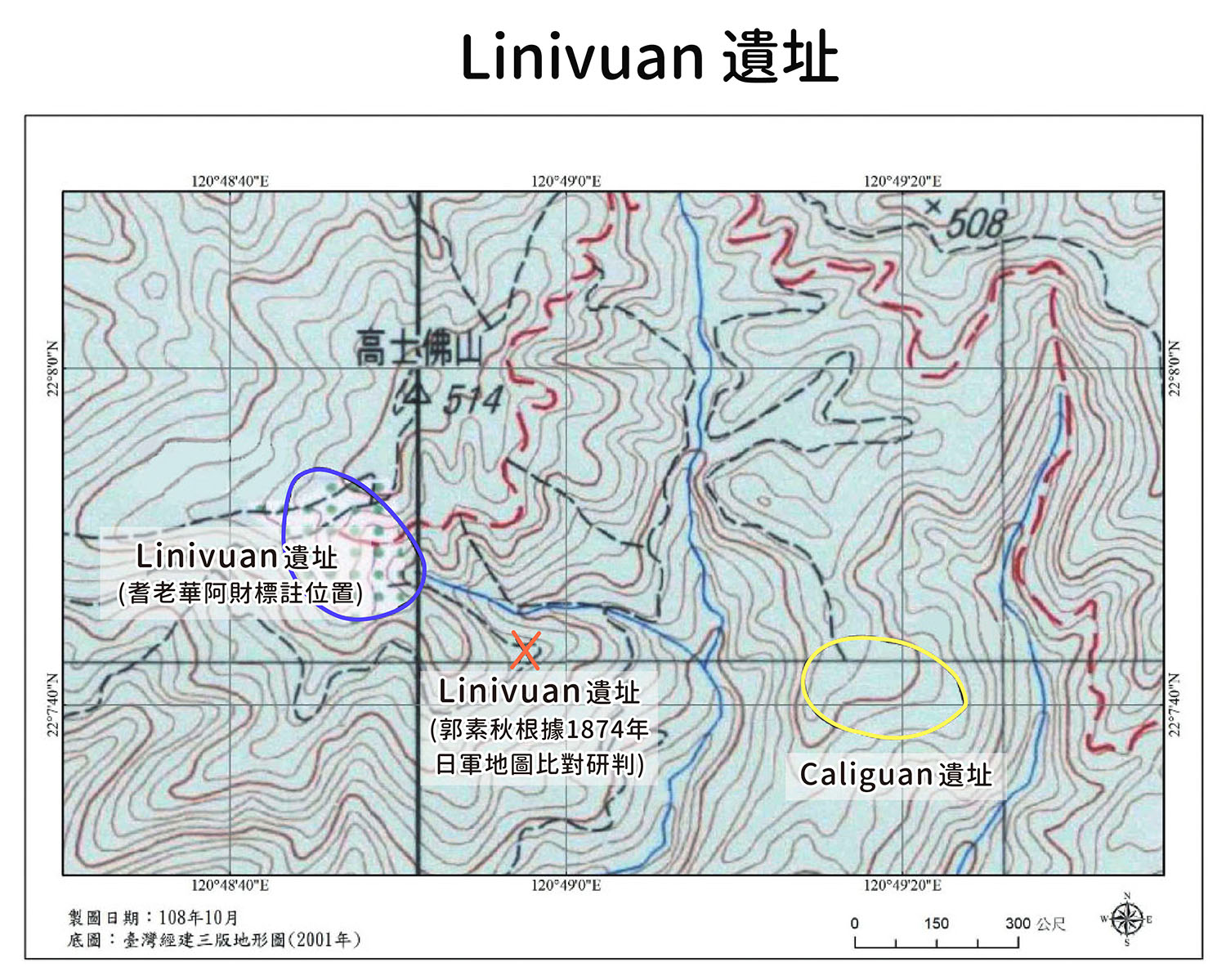

為了找出舊社位置,郭素秋以「舊社考古學」方法多方比對,透過高士社耆老李金水、華阿財的口述,以及日軍發兵前繪製的「石門竹社楓港ノ三道攻擊要圖」交叉對照,終於判斷出 Linivuan 舊社應位於高士佛山東南側。這個考古發現,扭轉了過去研究者僅透過文獻史料造成的誤判!

「舊社考古學」(methodology of archaeology of abandoned village site),就是從現生部落往前追溯他們遷徙前的舊社,重回現場進行考古學研究。配合文獻、考古文物和口傳歷史,建構舊社生活的具體圖像,並進一步確認遺址與現生族群的關係。

舊社考古學為何重要?郭素秋強調,文字留下的歷史常來自各方建構。從考古、出土文物考據,我們看到的可能是截然不同的另一側面。

各方歷史文獻有漢人觀點、日本人觀點、西方人觀點,唯獨缺少事件當下的在地觀點。史料必須與考古學對話,才能減少對歷史時空的考據偏誤。

尤其部落常有不同遷徙歷程,僅透過歷史文獻研究有時便可能失真。舉例來說,先前的研究者繪製日軍攻擊地圖時,取用高士社晚近的地點,誤標了關鍵的高士佛社、竹社位置,因此畫出來的進攻路線便有誤差。

圖 / 研之有物(地圖資料來源│黃清琦)

舊社考古,重回原住民觀點

「現今如果要對牡丹社事件提供新的理解,下一步就是回到 Linivuan 做考古研究,看看地底下有什麼樣的訊息,這是一個解決史料困境的方法。」郭素秋說。

舊社考古學便是試圖回到事件的當場,透過地層的無字天書,讓沒有文字的人發聲。

找出舊社位址,考古學者才有機會從一層一層的地表、地層深入發掘,更貼近數百年前的場景,勾勒部落當時的日常生活樣態。郭素秋有感而發地說:「考古不光只是研究『史前』,在歷史時期、重要事件,也可以發揮很重要的作用,增加新的資料、新的思考視點。」

一系列社頂遺址及 Linivuan 舊社的考察,我們宛如通往十九世紀末恆春半島的蟲洞,依稀見識當年排灣族人的生活輪廓。結束這場「穿越時空之旅」,郭素秋如此總結自己長年的研究關懷:「我們怎麼透過考古理解舊社、和史料對話,把發言權拉回原住民這邊,放到舞台中間寫歷史,這便是考古學可以努力做的事!」

註解

- 註一:開頭場景參考文獻:曾明德,〈瑯嶠十八社頭人卓杞篤家族與恆春半島族群關係之變遷(1867-1874)〉,國立臺灣大學歷史學研究所碩士學位論文,2017

延伸閱讀

- 郭素秋,〈從羅妹號事件到南岬之盟:誰的衝突?誰的和解?〉,《原住民族文獻》41期,2019

- 郭素秋,〈牡丹社事件的考古學視點──1871 年事件的發生〉,《古今論衡》35 期,2020

- 郭素秋,〈現生族群的溯源研究──以來義舊社為例〉,《從史前到歷史-臺灣東半部的文化樣相》,中央研究院,2020

- 郭素秋個人網頁