- 本文轉載自 MedPartner 美的好朋友 〈頭痛怎麼辦?原因有哪些?何時必須就醫?醫師圖文完整解說!〉,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 MedPartner 喔!

頭痛或頭暈是幾乎每個人都曾經歷過的問題,發作起來真的讓人很不舒服。以最常見的一種頭痛類型「張力型頭痛」來說,在一些研究中指出,一年的盛行率甚至可以高達 8 成!也就是說,全台灣一年可能有超過 2000 萬人都曾發生過頭痛的問題,而且這個問題還有逐年上升的趨勢。在研究中也發現,女性朋友發生頭痛的機率( 88% )比起男性( 69% )要高出許多。

頭痛在多數的狀況下,是不會有大問題的。但在一些少數的狀況下,頭痛可能與中風、腦膜炎、腫瘤、顱內動脈瘤…等可能致死的疾病有關,所以在媒體報導中,你常會看見一些像是「頭痛勿輕忽, XX 歲年輕人頭痛後竟死亡」這類的標題。

大家看了這類的新聞可能會很緊張,但這類問題畢竟是少數,而且通常會伴隨特殊的症狀。今天團隊醫師將藉由這篇文章,完整讓你了解常見的頭痛原因有哪些?什麼狀況下可以嘗試自我緩解?什麼時候應該考慮就醫?甚至是應該立刻就醫?以後自己或身邊的人發生類似的狀況,就有個判斷的依據囉!

頭痛原因有哪些?有什麼症狀表現?

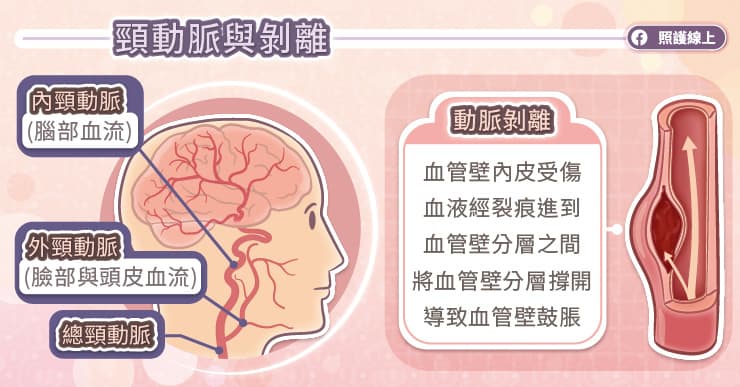

要了解頭痛,我們得先了解痛覺是怎麼產生的。一般來說,當棒子意外擊中頭部時,人體皮膚表層的疼痛接收器,就會收到被敲打的訊息,經過許多神經細胞的傳遞,最後將訊息傳至大腦感覺皮質,就會產生疼痛的感覺。但頭痛跟這種棒子敲到頭的狀況不太一樣,事實上可能有更複雜的機制,至今科學研究仍沒辦法完整解釋。

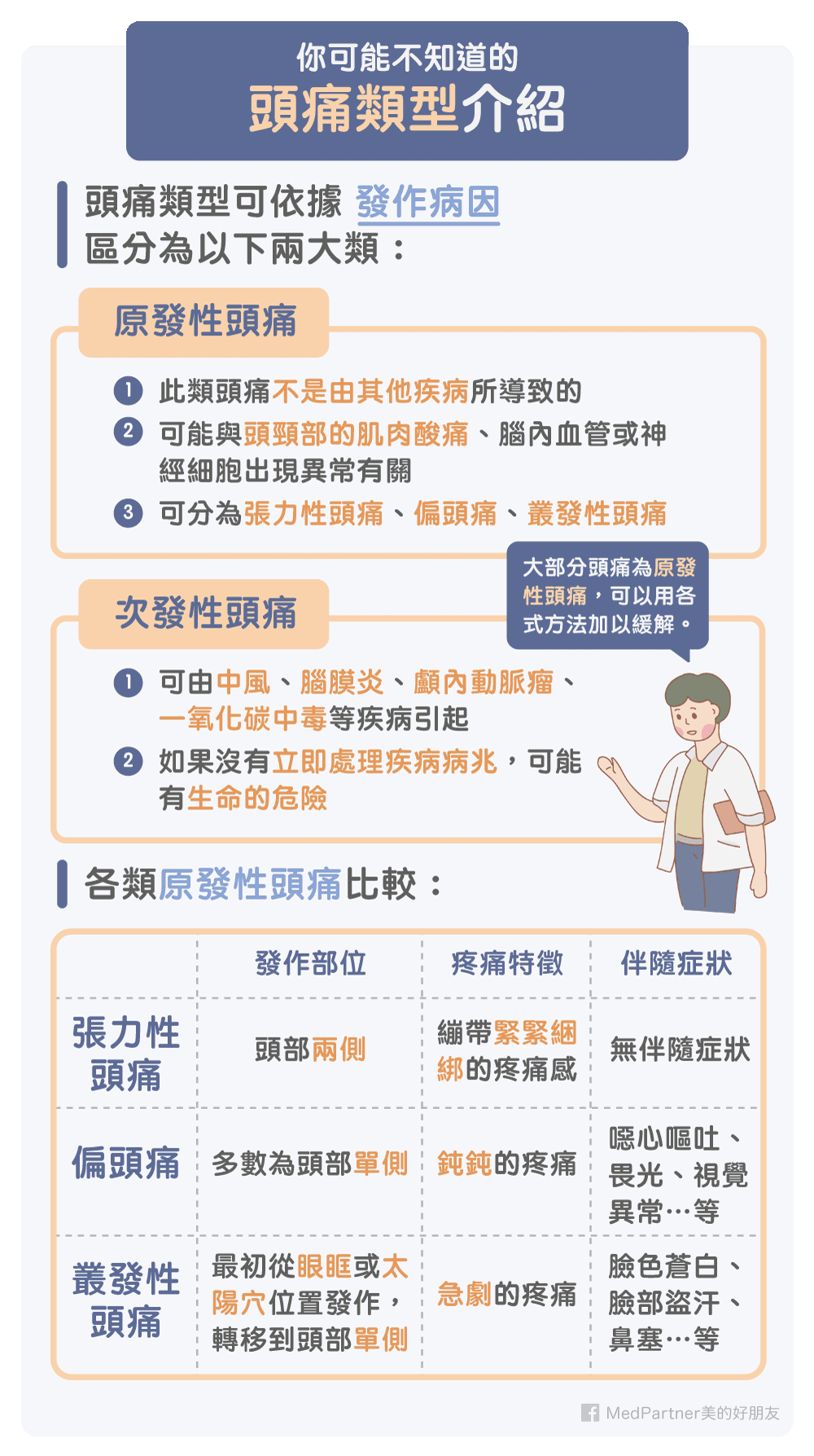

除了被棒子被敲到這樣的頭痛以外,頭痛基本上分為兩大類。一種是找不到特殊疾病所引起的頭痛,我們稱為原發性頭痛 (primary headache)。另一種是因為明確的其他疾病,所導致的頭痛,我們稱之為次發性頭痛 (secondary headache)。

目前我們還找不到明確的機制,可以完整解釋原發性頭痛是如何產生的,但有部分研究推測,原發性頭痛可能與頭頸部的肌肉酸痛、腦內血管或神經細胞出現異常有關。

頭痛發作的原因有很多,大部分不是由其他疾病所導致的,這類頭痛醫學上通稱為原發性頭痛 (primary headache)。根據頭痛表現及發作位置的不同,可分為張力性頭痛、偏頭痛、叢發性頭痛三大類型:

- 張力性頭痛:為最常見的頭痛類型。症狀表現比較輕微,患者的頭部兩側常有像被繃帶緊緊綑綁的疼痛感。活動身體時,症狀通常不會加劇。

- 偏頭痛:7 成的偏頭痛患者會感覺頭部單側有鈍鈍的疼痛 7 ,常因為活動頭部、強烈光線及聲響而使頭痛加劇。一般會伴隨噁心嘔吐、畏光、視覺異常等症狀。

- 叢發性頭痛:急劇的疼痛一開始會從眼眶或太陽穴的位置發作,接著再轉移到頭部一側。該頭痛程度較前二者嚴重,沒辦法靠休息來緩解,通常會伴隨臉色蒼白、臉部盜汗、鼻塞或眼睛流淚等症狀。

此外,如果是由中風、腦膜炎、顱內動脈瘤、一氧化碳中毒等疾病引起的頭痛症狀,我們稱之為次發性頭痛 (secondary headache)。這類型的頭痛不是單純緩解症狀就行了,若不及時處理疾病病兆,可能會出現危及生命的併發症。

看到這裡,你也許會擔心自己的頭痛,會不會是可能產生致命風險的次發性頭痛。不過別太擔心,因為大部分的頭痛屬於症狀較輕微的原發性頭痛,通常可以用以下介紹的多種方式加以緩解。如果真的很擔心是次發性頭痛,在文章末段我們有整理了注意事項,可以自行比對。

頭痛有什麼緩解方法?可以吃藥解決嗎?

上述三種原發性頭痛類型當中,張力性頭痛是最常見的一種,可在長時間內反覆發作,嚴重打亂日常生活的節奏。張力性頭痛可能由肌肉酸痛、腦內血管及神經細胞異常,以及長期壓力所引起的。不過我們可以依照各個不同可能的誘發原因,來做出相對應的緩解方法。

【肌肉緊繃酸痛】

長期姿勢不良,或頭頸部同一姿勢維持過久,這些情況可能會導致肌肉容易緊繃及酸痛,進而引發頭痛症狀。可藉由調整姿勢、按摩肌肉、熱敷的方式加以緩解。

- 調整姿勢:身體處於坐姿的狀態下,應避免頭部過度前傾(不要當低頭族)、彎腰駝背,以及長時間維持同一個姿勢,活動一下頭部及雙肩來遠離肌肉僵硬及疼痛的問題。

- 按摩肌肉:用不會產生疼痛的力道來按摩頭部後側、頸部及肩部來紓解緊繃的肌肉。

- 熱敷:利用瀝乾後的熱毛巾來熱敷,或按壓肌肉痠痛的部位。

【腦內血管及神經細胞異常】

攝取過量的咖啡因及酒精會使腦內血管及神經細胞出現異常,可能會讓大腦對頭部的感覺變得更敏感、微小的痛覺被放大,進而引發了頭痛的症狀。

- 減少咖啡因的飲用:少量的咖啡因可以使血管收縮以達到止痛的效果,但飲用過量咖啡因(每天超過 2 杯咖啡)的話9 ,容易產生咖啡因戒斷的症狀,其中包括了頭痛、容易疲倦、精神難以集中等等。

- 遠離酒精飲料:酒精可能會影響腦內神經傳導的正常運作,進而引發頭痛、失眠、噁心嘔吐等症狀。

【長期壓力】

長期壓力可能引發頭痛外,還會增加罹患胃食道逆流及胃潰瘍的機會。建議可以透過冥想、心理諮商或適時放假休息等方式,以舒緩生活所帶來的壓力,守護自己的身心健康。

在藥局購買止痛藥該注意的事

除了上述提到的緩解方法,在一般藥局購買止痛藥也是緩解頭痛的方法之一。

選擇止痛藥的第一步驟是先查看藥物所含的成分,頭痛患者可以先選擇不含咖啡因成份且副作用相對較少的乙醯胺酚( acetaminophen ,常見商品名:普拿疼。),除非醫師或藥師有特別建議可嘗試其他種類或複方的止痛藥3。

此外,每一種止痛藥的成分在劑量上有所不同,購買這類成藥時請務必向藥師確認藥物有什麼副作用?符不符合自己當前的症狀?服藥時需遵循藥盒上的指示來用藥,不要因症狀尚未改善而擅自增加藥物劑量,這樣不只容易產生藥物的副作用,而且可能對肝、腎功能造成負面影響,反而危害自己的健康哦!

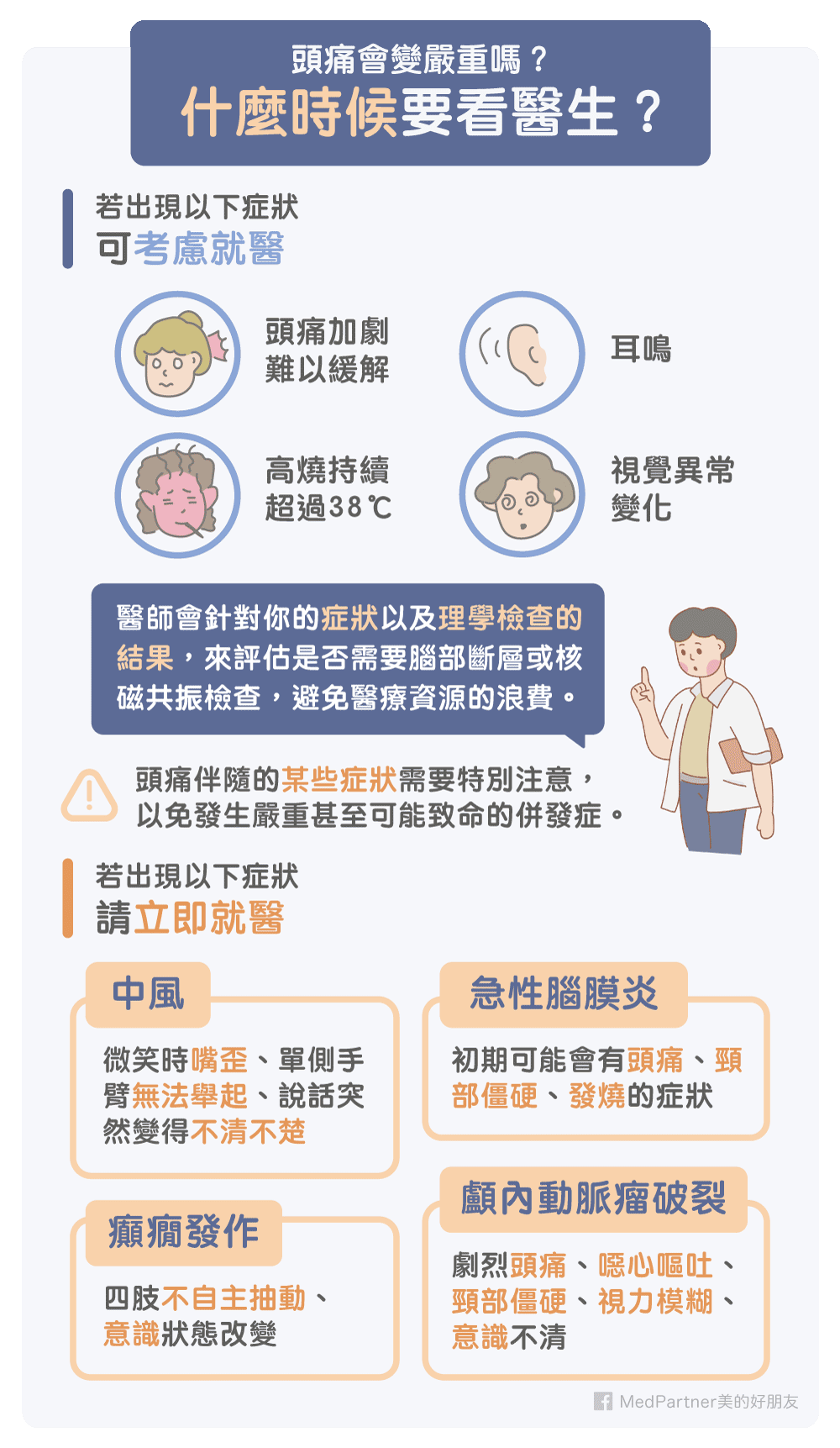

如果是一般原發性頭痛,依上述方式緩解頭痛,照理說是不用去看醫生的。但相反的,頭痛伴隨某些症狀時,是必須特別注意的,萬一不小心耽誤的話,可能會出現嚴重的併發症。為了防範未然,接下來我們要教你如何分辨什麼症狀可考慮就醫檢查,以及什麼症狀需要立即就醫。

頭痛什麼時候要看醫生?

較輕微的頭痛,大部分可以透過改善生活習慣,或服用成藥的方式來緩解。但如果出現以下症狀時,可考慮就醫,讓醫師評估後,進行適合的檢查:

- 頭痛加劇難以緩解

- 持續發高燒(體溫超過攝氏 38 度,需評估病毒或細菌感染的風險)

- 耳鳴(需要評估是否因為過敏或鼻竇炎所導致)

- 視覺異常變化(可能是腫瘤、偏頭痛或青光眼等疾病造成)

要特別提醒的是,需要開立哪些檢查,醫師會針對你的症狀以及理學檢查結果,進行綜合評估。不是每個人都需要腦部斷層或核磁共振。在不需要這些檢查時,硬要做檢查,不只是醫療資源的浪費,也同時讓自己暴露於過多的放射線風險中。

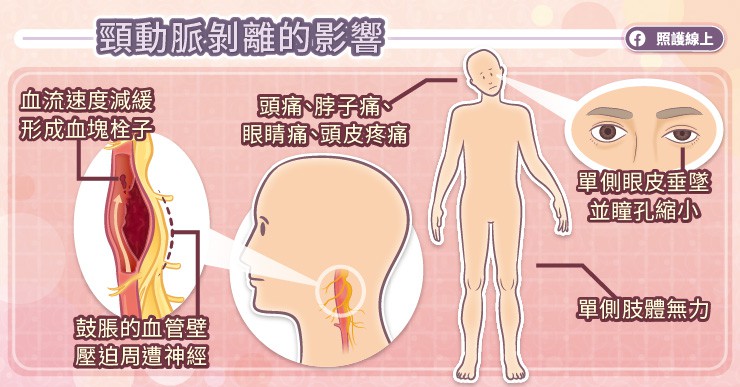

但有些頭痛可能會產生嚴重併發症,甚至是致命的,這種狀況下就不可不慎。某些疾病如中風、急性腦膜炎、顱內動脈瘤,都可能出現頭痛的症狀,但同時也常併發其他症狀,因此我們必須學會辨識這些頭痛以外的症狀特色,才能避免嚴重的風險。當出現以下疾病症狀時,患者就有必要立即就醫:

- 中風:臉部表情不對稱(微笑時嘴角一側較低,嘴歪)、單側手臂無法舉起、說話突然變得不清不楚

- 顱內動脈瘤破裂:劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬、視力模糊、意識不清

- 急性腦膜炎:初期可能會出現頭痛、頸部僵硬、發燒的症狀

- 癲癇發作:四肢不由自主抽動、意識狀態改變

幾乎每個人一生當中,都會經歷過頭痛所帶來的困擾。頭痛如果不去設法緩解,單靠意志力忍耐,其實是沒有必要的。因此,透過改善生活習慣、保持身心愉快,在真的需要時正確使用藥物等方式來緩解頭痛,可以讓頭痛這個問題對生活的影響降到最低。也別忘了牢記上面幾個必須「立刻就醫」的症狀,也許在某一天,會幫助到自己,或者是救了身邊的人一命也說不定。

- 本文轉載自 MedPartner 美的好朋友 〈頭痛怎麼辦?原因有哪些?何時必須就醫?醫師圖文完整解說!〉,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 MedPartner 喔!

參考資料

- Mayo clinic: Tension headache

- Medscape: Tension headache

- Uptodate: Patient education: Headache treatment in adults (Beyond the Basics)

- Uptodate: Tension-type headache in adults: Pathophysiology, clinical features, and diagnosis

- Uptodate: Tension-type headache in adults: Acute treatment

- Uptodate: Tension-type headache in adults: Preventive treatment

- Uptodate: Characteristics of common headache syndromes

- Gary D. Carr. Alcoholism: A Modern Look at an Ancient Illness. Primary care : clinics in office practice. Volume 38, Issue 1, March 2011, Pages 9-21.

- Bertil B. Fredholm, Karl Bättig et al. Actions of Caffeine in the Brain with Special Reference to Factors That Contribute to Its Widespread Use. Pharmacological Reviews March 1999, 51 (1) 83-133