「依我個人的看法,經濟學這一行之所以走歪是因為整個經濟學界誤把美麗的數學當成真理了。」

--Paul Krugman (2008年諾貝爾經濟學獎得主)

用數學方法來分析人類行為,這是自從數學家 John von Neumann 和經濟學家 Oskar Morgenstern 於1944年出版《賽局理論與經濟行為》之後,許多學者致力的方向。然而 von Neumann 和 Morgenstern 的成就偏重在零和賽局和合作賽局,而這些賽局在實際的應用上相當有限。

一直要到 John Nash 發展出他那現在廣為人知的「納許均衡」概念,並用之於非零和、非合作賽局,賽局理論在人類行為的應用才漸漸擴展開來。另一方面,Paul Samuelson在1947年出版了《經濟分析原理》之後,數學變成了經濟學的語言,計量經濟學變成預測經濟動態不可或缺的工具。

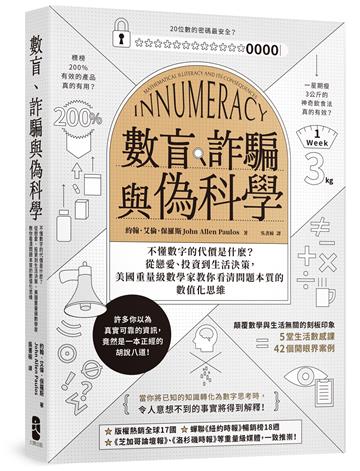

數學在人類行為,特別是經濟行為上的應用,最近招受不小的挑戰。一方面,雖然 Thomas Schelling 在冷戰時期成功地把心理因素帶進賽局理論,跟隨他的行為經濟學者,像 Daniel Kahneman 及 Amos Tversky,指出一般人對數學的掌握——比如對於不確定性的估計——卻通常跟數學家的認知有差距。

另一方面,2008年無預警爆發的經濟危機更引起許多學者深切反省計量經濟學的失敗,這包括上引 Krugman 對 Samuelson 把經濟學數學化的批評,以及這幾年暢銷作家 Nassim Nicholas Taleb 提出的「黑天鵝理論」,特別是他對計量經濟學模式廣泛使用常態(高斯)分配的批評。這些批評都值得重視;然而,也有一些對計量經濟學的批評是完全被誤導的。

其實,對於用數學來分析人類行為的批評,古已有之。本文朔及美國作家愛倫坡(Edgar Allan Poe)藉他小說中人物提出的「詩人比數學家更能推理」的論述,由此引出晚近對經濟學數學化的批評,最後簡短地提出作者本人對這問題的保留看法。

愛倫坡:「數學家詩人」

愛倫波的小說以哥德式的陰暗氣氛著稱,有好幾個故事還以「活埋」為母題刻意引導出讀者的幽閉恐懼症,用張愛玲的名句「一級一級走進沒有光的所在」來形容甚為貼切。

因為他這種嚴密、精準的寫作邏輯,愛倫坡有「數學家詩人」之稱。但愛倫坡在他的小說裡常藉角色之口來表達他對數學、科學的輕蔑。尤其在〈失竊的信〉(The Purloined Letter)這個短篇故事裡,他藉偵探杜彭之口,清楚表達了詩人比數學家更擅於推理的意見。他的意思應該從亞里斯多德所說的:

「The poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities(在情理上可能之現實不可能與情理上不可能之現實可能之間,詩人應偏愛前者)」 這句話去了解。

小說家在創作時,會依據情理來發展情節。在情理上可能的,即使現實上未必會發生,也值得書寫。反之,若情理上講不通,即使現實上因為偶然的原因而發生過,則不值得書寫。愛倫坡的意思是小說家的邏輯是人性的、情理的邏輯,而數學家的邏輯是數目的、機械的邏輯;當我們推論人類行為動機時,顯然前者比後者更為優越。

愛倫坡的三篇杜彭故事的發表時間先於道爾的六十篇福爾摩斯故事。道爾的第一篇福爾摩斯小說《血字的研究》便藉福爾摩斯之口鄙夷杜彭,說他是賣弄、膚淺的劣等偵探。這雖是文人相輕,但杜彭的確是與福爾摩斯不同的顧問型偵探。福爾摩斯是一個科學家,他強調實驗,而他推理的方法則是所謂「演繹的科學」;杜彭則輕蔑數學,認為數學家的推理能力比詩人為劣。

〈失竊的信〉這篇小說裡杜彭的對手D大臣是詩人也是數學家。杜彭認為他若只是一個數學家,他的才智是平庸的,但因為他也是一個詩人,杜彭對於他的推理能力必須另眼相看。杜彭說道:

「除了抽象的邏輯訓練…我並不認為推理分析能力能從其他方面養成,即使能夠,我也對其所養成的推理能力感到質疑。最讓我詬病的,莫過於研習數學能培養推理能力的迷思了。數學,是一種具象的、有特定形式與數量的演算學問,因此從學習數學得來的推理能力,只是一種觀察形式與數量變化的能力,並非真正的推理分析能力。數學做為一種具象有形的代數學問,竟被多數人誤以為是一門抽象的學問;而且人們竟也以為從演算得出的結論,代表了抽象的真理,甚或是一切事物的真理。我實在不懂人們為何會存此普遍想法,這是多麼荒謬的認知與推想啊,不是嗎?其實,進行數學運算前,那個被放在演算者心上的命題公理,即使經演算確實能回頭來驗證當初的命題公理,那又如何?不代表這些命題公理能被推及為一切事物的真理,這是推理者,也是一般人腦袋裡很大很大的謬誤。」(《愛倫坡驚悚小說全集》增修訂版,簡伊婕、林捷逸譯,好讀出版)

杜彭認為數學家的謬誤在於超越「形式與數量」之外的泛數學化,然而泛數學化不但在倫理學、形上學、化學不成立,在「考察動機的時候」也不成立。他對行為動機的想法,近於現代的行為經濟學者:要研究人類的行為動機,特別是個人層次的經濟決策,光靠數學是不夠的,還必須考慮人們的心理、認知、情緒、文化及社會背景等因素。

杜彭舉了一個後世數學家會稱為「賽局」的例子:

兩位男孩各自手裡抓著一些彈珠要對方猜猜彈珠的數目是奇數還是偶數,猜對了便從對方贏得一顆彈珠。數學上,因為彈珠的數目不是奇數就是偶數,任何人若用丟銅板的方法—機率分配—隨機猜測,會有一半的機會猜對一半的機會猜錯;數學知識並無法讓他超越這個基本準確度。不過,杜彭認識一個男孩可以藉著對對方智力及思路的評估擊敗對手而贏得很多彈珠。

小說中的敘述者也表示了他的意見:「這個遊戲,…不就等於是兩方玩家鬥智,看誰能正確分析對方的思路罷了。」「玩家若想判斷出對方的思路,…得確切了解對方究竟有多聰明,聰明才智到達何種程度,才能推算對方的思路與思考邏輯?」

這個例子,其實類似《三國演義》所描述的,赤壁之戰後曹操敗績,諸葛亮命關羽率兵埋伏華容道,卻又教他在華容道放一把火煙引曹操來。智力一般的人如關雲長者,會想:「曹操望見煙,知有埋伏,如何肯來?」而聰明如諸葛亮則會先判斷曹操的智力與思路:「豈不聞兵法虛虛實實之論?操雖能用兵,只此可以瞞過他也。他見煙起,將謂虛張聲勢,必然投這條路。」

愛倫坡借杜彭之口以此例子說明數學之不足,而必須補之以非數學因素。他可以說是現代行為經濟學的先驅。

黑天鵝:美麗的錯誤

杜彭對數學家的批評,類似在2008年全球經濟危機之後,對經濟學,特別是總體經濟學,的批評。這當然是因為總體經濟學未能預測2008年的經濟危機。

2009年9月,本身是總體經濟學者,剛在2008年因為它在貿易理論和經濟地理學的貢獻而贏得諾貝爾經濟學獎的紐約時報專欄作家 Paul Krugman 便在紐時發表了一篇洋洋灑灑7千英文字的大文批評數理經濟學。這篇題為How Did Economists Get It So Wrong(為何經濟學者錯得這麼離譜)的文章提出一個簡單的論點:

「As I see it, the economics profession went astray because economists, as a group, mistook beauty, clad in impressive-looking mathematics, for truth.」(依我個人的看法,經濟學這一行之所以走歪是因為整個經濟學界誤把美麗的數學當成真理了)

同樣的,Nassim Nicholas Taleb 在其暢銷書《黑天鵝效應》中認為計量經濟學的模式,特別是基於常態(高斯)分配的機率模式,無法預測經濟上稀有而影響重大的事件,就如同在黑天鵝被發現之前,人們認為黑天鵝不存在一樣。

Telab 在書中批判了近代經濟學之父 Paul Samuelson,而 Samuelson 自己在他的名著《經濟分析原理》中承認他受到數學物理學家 Edwin Bidwell Wilson 的啟發,可以說近代計量經濟學乃是奠基於對物理學的羨慕和模仿。Samuelson 的成就受到多數經濟學者的尊崇,並贏得了1970年諾貝爾經濟學獎,但 Taleb 卻對他表示極度的輕蔑。

Taleb 的書,得了行為經濟學者 Daniel Kahneman 的讚許。Kahneman 是2002年諾貝爾經濟學獎得主,他最主要的學術成就在於闡明人們用來估計不確定性的一些心理上的捷徑或「簡法」 (heuristics)。根據 Kahneman 的理論,人們對不確定性的機率估計常帶有主觀的、偏差的因素。如果經濟行為者對不確定性的估計並不符合客觀的機率,那麼用純數學來描述、預測經濟行為當然不會準確。在這一點上,Taleb 與 Kahneman 是一致的。

但 Kahneman 雖然稱許《黑天鵝效應》一書改變了他對世界如何運作的看法,但他也指出 Taleb 過分重視黑天鵝事件其實是犯了所謂「定點調整簡法」(anchoring and adjustment heuristic)的謬誤:

當人們以一個數目為基底,然後再往上或往下調整來評估新的資訊時,經常會因基底的影響而造成偏差。

Kahneman 與 Tversky 曾做過一個實驗:兩組人被要求在5秒鐘內分別估計 1x2x3x4x5x6x7x8 及 8x7x6x5x4x3x2x1,結果第一組估計值的中位數是512,而第二組估計值的中位數是2,250!(正確值是40,320)換句話說:Taleb 太注重黑天鵝事件了,以至於他在處理非黑天鵝事件的資訊時未能完全擺脫黑天鵝事件的影響而有所偏差。

占星術:不美麗的錯誤

Krugman 及 Taleb 的批評值得我們嚴肅以對。然而,並不是所有對計量經濟學的批評都有令人信服的根據。

2016年,在維吉尼亞州詹姆斯麥迪遜大學教授哲學與宗教的 Alan Levinovitz 發表了一篇題為《新占星術》的長文。Levinovitz 這篇文章批評經濟學家物化數學模式,以致於把經濟學變成了像占星術那樣的偽科學。Levinovitz 是研究中國哲學與宗教的教授,他這篇文章把現代經濟學和占星術相比,引用了中國古代的數學巨著《周髀算經》,卻犯了一個不小的錯誤。

Levinovitz 提到《周髀算經》,說: 「The books introduction to the Pythagorean theorem asserts that‘the methods used by Yu the Great in governing the world were derived from these numbers’. It was an unquestioned article of faith: the mathematical patterns that govern the stars also govern the world.」(此書在介紹畢氏定理時說“禹之所以治天下者,此數之所生也”。這是不容置疑的信念: 規制日月星辰的數學法則也是治理天下的法則)

我沒熟讀《周髀算經》,但隨手一查,《周髀算經》的原文是:「數之法,出於圓方。圓出於方,方出於矩。矩出於九九八十一。故折矩,以為句廣三,股脩四,徑隅五。既方之外,半其一矩。環而共盤,得成三、四、五。兩矩共長二十有五,是謂積矩。故禹之所以治天下者,此數之所生也。」

這裡所說「禹之所以治天下者」的「治」,恐怕不是 Levinovitz 所譯的 govern the world 的 govern (「治理天下」的「治理」),而是 flood control 的 control (「治水」的「治」)。

《周髀算經》這段話的意思應該是說作為工程師的大禹之所以能夠「治理洪水,安定天下」所仰賴的是像畢氏定理那樣的數學方法,而不是說作為帝王的大禹用數學來管理他所統轄的國家!Levinovitz 似乎只知道大禹是中國古代帝王,不知道他在中國人印象中更是一位治水工程師。

其實,《山海經:海外東經》便有這樣的記載:「帝命豎亥步,自東極至于西極,五億十選九千八百步。豎亥右手把算,左手指青丘北。一曰禹令豎亥。一曰五億十萬九千八百步。」

可見數學(「算」)對大禹及其帶領的工程師豎亥們是工程上用來丈量的方法,而不是治理國家之道。我真懷疑 Levinovitz 沒有真正讀懂中國古書。相較之下,李約瑟在《中國科學技術史》名著中論及《周髀算經》時便精確多了:「《周髀》的偉大在於它著於占星術與卜莁佔支配地位的時期,而討論天地現象卻不帶迷信的成份。」

「一致性」 vs.「完全性」

如果一個數學模式不能準確描述或預測現象,問題是模式而不是數學。任何模式都是現實的簡化,因此我們本來不應期望模式具有「完全性」(completeness),也就是完全涵蓋現實的能力。

數學只是一種語言,一種媒體。 Paul Samuelson 的《經濟分析原理》首頁便題有J. Willard Gibbs 的名言:「Mathematics is a language」。使用數學,讓我們的論述能夠保持邏輯上的「一致性」(consistency)。批評數學模式應該批評模式之錯誤或不完全的假設,而不是批評數學。不使用數學的論述,難道就一定會更好?