編按:泛科學八月選書《基因:人類最親密的歷史》,從家庭病史出發,作者穆克吉細數百年間數以百計的科學家如何前仆後繼,破譯遺傳基因這項生命之謎;從近兩百年前在修道院裡發覺遺傳學邏輯,一路到接近基因治療的今日;既介紹遺傳基因的核心概念,亦一窺漫漫科學長河如何前進與掙扎。

我們只想要揭開物體的本質及力量,對抽象的空談沒有興趣。

──布爾諾自然科學協會(Natural Science Society)宣言;孟德爾的論文就是於一八六五年在此首次宣讀。

整個生物世界是由少數幾個因素經無數不同排列組合的結果。這些因素就是遺傳學必須研究的個體。就如物理和化學回歸為分子和原子,生物學也必須深入這些個體,才能解釋……生命世界的現象。

──雨果.德弗里斯

教師考試失利的修士:孟德爾

一八五六年春,正當達爾文開始撰寫演化之作時,孟德爾決定回到維也納重考在一八五○年未過關的教師考試。這回他比較胸有成竹。他先前在維也納大學花了兩年學習物理、化學、地質、植物和動物學,於一八五三年回到修道院,在布爾諾現代學校擔任代課老師。經營學校的修士對考試和資格十分在意,該是再考一次取得證書的時候了。於是孟德爾申請參加考試。

可惜他又考砸了。孟德爾考前就病倒了,很可能是焦慮所致。他抵達維也納時頭痛,脾氣也壞。考試總共三天,他第一天就和植物學的考官吵了起來,原因不詳,但可能和物種的形成、變異和遺傳有關係,孟德爾沒有考完。他死了心,回到布爾諾,接受自己只能當代課老師的命運,此後不再嘗試考取得證書。

實驗的開始:培養累代純系的豌豆

那年夏末,還在耿耿於懷考試失敗的孟德爾種了一批豌豆,這並非他首次種植豌豆。先前他已在玻璃溫室種了近三年的豌豆,他由附近的農場收集了三十四種豌豆,加以培育出「純系」(true)植株,亦即每一株豌豆植物都產生完全相同的後代植物,顏色相同,種子的質地亦相同。這些植物「保持不變,毫無例外,」他寫道。龍生龍,鳳生鳳。他已經收集到實驗的原始材料。

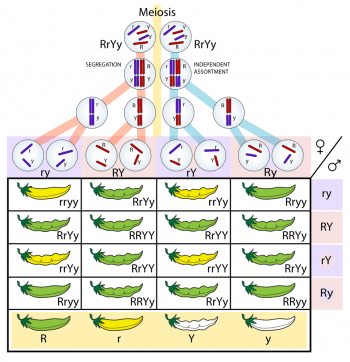

他發現純系豌豆植株擁有獨特的特色,既有遺傳,也有變異。如果同類自行交配,高莖的豌豆就只會生出高莖的豌豆;矮莖的則只會生出矮莖的豌豆。有些植株只會生出種皮光滑的種子,有些則只會生出帶角的皺皮種子。未成熟的豆莢不是綠色就是鮮黃,成熟的豆莢不是扁縮就是飽滿。他列出下面七種純系的特性:

- 種皮的形狀(平滑/皺縮)

- 種子的顏色(黃/綠)

- 花的顏色(白/紫)

- 花的位置(植物頂端/樹枝上)

- 豌豆莢的顏色(綠/黃)

- 豌豆莢的形狀(飽滿/扁縮)

- 植株的高度(高/矮)

孟德爾寫道,每個特性都有至少兩種變異,就像同一個字兩重不同的拼法,或者同一件外套的兩種顏色(孟德爾用同一特性的兩種變異作實驗,但在自然界裡,卻可能有多種變異,比如花朵分別為白、紫、淡紫和黃色的植物)。後來的生物學家把這些變異稱為等位基因(alleles),這個字源自希臘文,泛指同一種的兩個亞型。紫和白就是花朵顏色特性的兩個等位基因,高和矮則是另一個高度特性的兩個等位基因。

純種植物是孟德爾實驗的起點,他知道要找出遺傳的本質,就必須培養雜種,唯有「混種」(bastard,德國植物學家常用此字描述實驗中的混種)才能顯露純種的本質。和後人所認為不同的是,他其實很清楚這個研究的深遠影響:

他的問題是「生物演化的歷史。」

短短兩年之內,孟德爾便製作出一組試驗品,讓他對遺傳最重要的特性提出疑問。簡言之,孟德爾的問題如下:如果他讓高莖和矮莖豌豆交配,會不會生出身高中等的植物?矮和高兩個等位基因,會不會混合?

培育雜種豌豆的工作極為無聊乏味。豌豆通常是自花授粉,雄蕊的花藥和雌蕊的柱頭在花朵如扣環的龍骨瓣內成熟,花粉直接由花藥灑在自己的柱頭。異花授精則是另一回事,孟德爾得先把花藥摘掉,讓花變成單性(幫它去勢),再把另一朵花橘色的花粉沾到另一朵花上。他獨自作業,彎著腰用畫筆和鑷子工作。他把戶外戴的帽子掛在一架豎琴上,每次要到花園,就由水晶般清澈的單一音調為記,這是他僅有的音樂。

第一批混種豌豆開花啦!

我們不知道修院裡其他的修士對孟德爾的實驗知道多少,或者是否在乎。一八五○年代初,孟德爾更大膽地以白和灰色的野鼠(field mice)嘗試此實驗。他偷偷摸摸地在自己房間裡培育野鼠,想要育出雜種野鼠。雖然院長通常會容忍孟德爾的怪念頭,但這回他干預了,畢竟修士讓老鼠交配以了解遺傳奧祕的消息,傳了出去實在傷風敗俗,即使是奧斯定會的修士也一樣。孟德爾只好改回採用植物,並把實驗搬到戶外的溫室。院長這才滿意,他雖然否決了孟德爾的野鼠實驗,卻不在意他用豌豆嘗試。

一八五七年夏末,第一批混種豌豆在修院開了花,紫白相間,好不熱鬧。孟德爾記下花的顏色,等藤蔓結出種莢,他就劃開莢殼,觀察種子。他設計了新的雜交:高與矮;黃與綠;皺縮與飽滿。而且,他又靈光一閃,以雜交種互相再交,生出雜種的雜種。這項實驗如此這般進行了八年,栽培的地方已經由溫室搬到修院旁的一塊地,長三十公尺、寬六公尺的長方形沃土地,就在食堂旁邊,由他的窗戶一眼可見。每當風將窗簾吹開,整個房間就好像變成了巨大的顯微鏡。

孟德爾的筆記本盡是圖表和潦草的字跡,記錄的是成千上萬次異花授精的資料。他的拇指也因一直在剝除種殼而疼痛不堪。

哲學家路德維希.維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)寫道,「如此微小的思想,卻填滿了人的一生。」的確,乍看之下,孟德爾的人生似乎填滿了最微小的思想。播種、授粉、開花、採集、去殼、計數,重複再來一次。這個程序極其枯燥,但孟德爾知道,微小的思想常常會開花結果,誕生巨大的原則。

如果說十八世紀橫掃歐洲的強力科學革命有什麼傳承,那就是:

大自然的原則一以貫之,無所不在。

使蘋果由樹上落在牛頓頭上的力量,正是引導行星沿著軌道前行的力量。如果遺傳也有全宇宙始終如一的自然法則,那麼它對人類起源的影響,就可能如同對豌豆起源的影響。孟德爾在修院的種地雖小,但他並沒有把種地大小和科學雄心混為一談。

「實驗緩慢地進行,」孟德爾寫道,「起先需要一點耐心,但我很快就發現只要同時進行數個實驗,情況就會好得多。」同時進行多種雜交,產生的資料也更多。慢慢地,他由資料看出一些模式──出乎意料地連貫、守恆的比例、數字的節奏。最後,他終於挖掘出遺傳內在的邏輯。

本文摘選自八月選書《基因:人類最親密的歷史》

《運動基因》立體封面72dpi.jpg)