英國科學協會(BSA)新論文輯發布會上,BSA主席Imran Khan發表以下演說:

沒有人該為沒成為科學家而感到抱歉,但每當我和別人聊到我為BSA工作時,對方很容易變得尷尬,他們說:「我不太懂科學」、「喔,我可能比較文藝風」或「我最後一次碰科學大概是學生時期吧。」

這樣的尷尬其實搞錯方向,不喜歡科學沒什麼問題,真正要關注是:當人們不該被排除在外時,卻被排除了,而且這點在科學圈比其他任何文化圈都更嚴重。例如,音樂、文學、政治和運動領域,每個消費、創造或談論的人都能夠參與其中,不只有各自的專業階級有權說話。

在BSA,我們把科學當作是探索自然與社會的方式。從數學到工程,從醫藥到經濟,科學無所不在。但即使定義和影響範圍無所不包,科學仍被認為複雜到一般人無法理解。這才是個問題,科學是如此重要、有價值又迷人,不該只有專業科學家獨享。為了社會、公共與科學進步,需要有更多人關心科學。因此BSA的目標,就是要讓科學成為英國社會與文化更基礎的一環。問題來了,一個與科學真正連結的社會是什麼樣子?我們該如何讓它成真?那又會如何改變科學界?今天,科學家名列在英國最受信任的專業人士中。同胞對我國的科學成就之驕傲(83%),比對英國民主(69%)或英國對世界的影響力(59%)都高,但這份調查同時顯示71%的英國成人不認為自己能夠,或傾向於討論與參與科學。

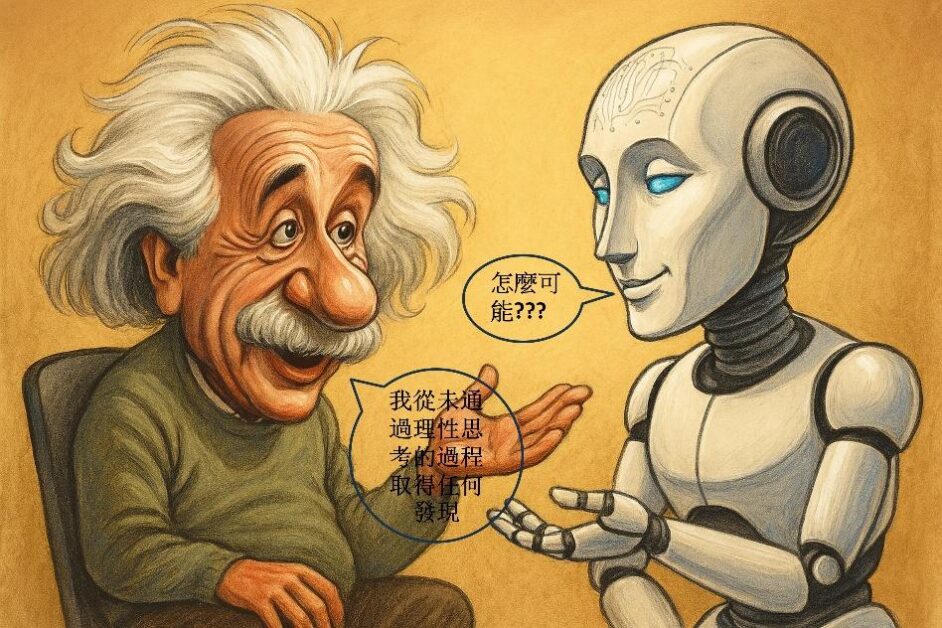

所以大眾非常尊敬科學,卻也覺得很疏離。這指出尊敬和參與是兩回事,而高度的尊敬可能會抑制了參與。我們的社會給予科學家所謂的「禮貌性疏忽(Civil inattention)」。我們讓他們不受干擾的持續工作,且不覺得事情順利時還有必要參與。直到如狂牛症(BSE)或 麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR vaccine)一類的風波發生,人們才驚覺該問發生了什麼事。平常非科學家們很少批判、恭賀、挑戰或擁護科學。這難道是因為我們太過尊敬科學工作了嗎?科學方法可以以優雅且創意的方式解釋我們所處的世界,但科學家無法逃脫外在壓力和個人偏見。科學家已被放在一個高台上,常被看作是絕對理性、客觀和專業,但這把科學描述成幾乎不會犯錯的集團,也不想要非科學家的參與。

而問題由此而生。

如英國醫藥雜誌《Lancet》的編輯 Richard Horton 主張,降低信任度對相關人士有利。醫藥領域這幾十年來的抗爭與網路健康資訊的流行,都逼使醫藥實務更透明與更進步。這模式可以延伸到科學的其他領域嗎?我們能擁有嚴格質詢包含科學在內所有英國公共機構的公民嗎?要讓更多人涉入科學,我們應該創造一種「科學是什麼」的共同認知。例如,把科學當作一種進步的基礎和本質善良的力量,但同時必須認知科學也有黑暗面,這不只是科學家要面對的事。BSA相信,科學如何被使用,社會全體應該共同承擔責任。

例如,去年是第一次世界大戰的百周年紀念。那是最早一批,且絕對不會是最後一次,科學產物被諷刺地用來毒害數十萬人類。儘管過去曾有公約禁止,雙方仍開發並在戰場上使用芥子氣、氯氣和光氣等毒氣。近20萬英國部隊遭遇化學攻擊,即使不致命仍讓軍人接下來的人生時刻受恐慌與折磨。對許多人來說,這是我們理解到科學無差別傷害性的一刻。但矛盾的是,科學也用來發展輸血、打造義肢與外科重建手術。

科學並不處於道德真空區,它並非本質好或壞,而是展現人類本性的平台,不論是暴力、友善或創意。我們應該為希格斯玻色子或火星探測等新發現歡呼,但我們也需要找到一個空間,供科學家和公眾針對有責任的科學創新進行辯論。發明者與我們大眾都該負責。金融業告訴我們如果忽略了這種責任後會發生什麼事。受2008年金融危機影響,各方政治家與評論員都談起這場危機,也提供公眾一個機會,去討論經濟的重新平衡與我們的金融體系該如何運作。

但幾年後,不論是辯論或重新平衡都沒發生,我會認為,至少一部份的原因,是因為能把議題鑽研到足以勝任任何一場金融討論的人太少了。當科學進步在人類一年又一年飛逝的歲月中扮演更重要的腳色,如果大眾變得討厭科學與科學家,如同討厭金融業與金融家一樣,我們承受不起。讓大眾能輕易理解並詢問科學的過程與產物是非常重要的,這並不是說科學不受規範,科學最獨特的優點就是同行審查(Peer Review),一種科學家互相監督的過程。

這種自治無疑強化了研究,不過並不該讓剩下的人卸除自身挑戰和推動科學進步的責任。但同行審查也讓大部分的科學家在自我規範中位居較特殊的地位。許多其他領域的專家與行業已經失去了這種特權或責任。在政治領域,有各式各樣的人監督政府為我們社會所做的決定。記者、法官、公民,「They Work For you 」這樣的網站,以及公民運動團體。他們批判政治人物,要求公開透明,但在科學領域,只有其他科學家會這麼做。

如果有更多批判性的友人對科學整體來說有益處,且不只在研究方面。如科學家 Funtowicz 和 Ravetz 提倡的,這種延伸的同儕社群應該包含受這個主題影響,並願意討論的各方團體代表。他們經驗的廣度在檢視科學家進行的事情上無可取代。例如,最近由 BSA 可敬的前主席 Paul Nurse 爵士領導的英國研究委員會審查,其顧問團完全由科學家及科學背景的人組成,而代表納稅人撥出研究經費的英國研究委員會也有同樣的問題。有多少產業能這樣容忍獨立觀點的缺乏?

1991年成立的人類受精與胚胎管理局(HFEA)則是另一例,它的規則明訂主席、副主席和至少一半的HFEA成員必須來自非醫學或科學界。這個團體當前包含許多做過試管嬰兒的人,管理局所掌管的科技與他們有切身關聯。這是人民參與真正科學投資與監管機構的第一步。當多樣性越多越好,我們需要更努力。科技創新的關鍵決策應該永遠包含公共對話,且董事會有責任確保此事發生。

科學家也能從此方法獲利。例如,每當提到為何科學要在社會佔有更重要的角色,不論是透過政府投資、產業政策、教育和監督,就產生科學家自身既得利益的問題,而非科學家可以更有效率地釐清這件事。2015和2016年度,科學界將獲政府補貼58億英鎊,大概是英國政府年度總預算的0.8%,或等於每位國民付出89.78英鎊。有些人主張應該再增加,好趕上其他歐洲國家的科技投資,但如果我們希望繼續投資科技創新,那我們就需要社會上更多人支持這個主張。即使只是要維持目前的投資,BSA相信科學社群也需要更好地反映並代表支持自身的社會大眾。

大部分的人可能會有點驚訝,專業科學家大多來自英國上流社會。成為科學家所需的教育、資金、穩定生活和人脈,對非權貴族群來說較難取得。倫敦國王學院的ASPIRES報告主張,某種程度的「科學資產」,對想加入科學重大議題的討論也是必須的。我們共同的目標,是讓科學工作與英國其他職業更相近,也有更多不同領域的人與科學家做朋友。但為了那些沒和科學家往來的人好,我們也該對科學研究主要是為了訓練未來專家的假設提出挑戰。雖然皇家工程學院的報告中指出,英國2020年需要一百萬名工程師,但我們不能讓這些數字牽制了教育。科學教育的核心應該是確保學生在離開學校時所擁有的技能與自信,讓他們不論未來從事什麼行業,都能夠討論與塑造社會中的科學和科技進步。

如果想達到這點,有個方法是讓學校別再把科學細分成數個學科。在一個跨學科的年齡,就把物理、生物、化學分開研讀,即使是將成為科學家的人也覺得不合理,同時對只想簡單成為科學知識社會一員的人們更沒幫助。也許讓年輕人把科學看成,比如說氣候變遷,再搭配相關的歷史、地理和政治因素,會是更好的方式。科學家可以和足球界的梅西(Lionel Messi),藝術界的翠西.艾敏(Tracey Emin)一樣有創意,而科學教育需要更多的激發與鼓勵。學生應該能夠盡情開拓和探索他們的世界,而不只是死背硬記,只有這樣做,他們才能喜歡上科學內在的創意。

科學應該被當成社會中令人振奮、持續進步與可互動的一環,而不只是被現代版聖人領導的崇高專業。科學與創新的目的、方向、道德與永續,必須由大眾一同擬定,但只有當更多人覺得自己能參與科學討論,這才可能發生。我們已經知道29%的英國成人,約150萬人,渴望在科技議題的決策上有更多話語權。英國科學協會的目標,就是擴大有這種念頭的人的比例,並賦予他們這麼做的權力。科學按理說是人類最棒與最偉大的發明,為了充分利用科學,我們必須確保所有人都享有它。

本文翻譯自 “Science: Not just for scientists.“,作者為 Imran Khan,英國科學協會(BSA)執行長

翻譯 / 洪郁真