所謂的「末日呵欠(The Doomsday Yawn)」,就是具有至高威力的呵欠之王,感染力極為強大,令人完全無從抗拒,只能乖乖跟著打呵欠。我創造「末日呵欠」的動機是為了科學研究,而不是為了滿足我的狂妄自大。要設計一個超級呵欠,第一步必須先瞭解一般呵欠中各種具有感染力的媒介,再將這些媒介的感染效果提高到最大的程度。這個構想來自喜劇團體蒙提派森(Monty Python)的一齣短劇,描述一則威力極強的末日笑話,能夠在戰場上逗引得敵人全部狂笑而死—而且這則笑話的笑點一直等到開始對敵人廣播之前,才加入腳本裡,以免友軍無意間接觸到這則笑話,因此送命。

末日呵欠雖然不可能成為戰場上的強效武器,但以人工方式打造出一種超強(異常)刺激源的構想,卻已在動物行為研究中證實可行,也引導了我們的研究工作。創造一種強力呵欠刺激的能力之所以珍貴,原因是這種能力必須對刺激媒介有深切的瞭解。

在啟動末日呵欠的曼哈頓計畫(Manhattan Project)之前,首先必須確認一項民間傳說:打呵欠確實具有感染性。證實這一點的實驗,乃是讓受試者觀賞一段五分鐘的影片,其中將一名男性成人打呵欠的影像重複播放了三十次,每十秒鐘播放一次那個歷時六秒鐘的呵欠。打呵欠明顯具有感染性。受試者觀看呵欠影片時,打呵欠的機率為百分之五十五,足足是控制組的兩倍以上:控制組的受試者觀看的是一段重複播放微笑表情的影片,結果打呵欠的機率只有百分之二十一。這項實驗結果非常可靠,而其他實驗室也證明,半數左右的受試者會表現出受感染的打呵欠行為。

打呵欠不是像膝反射那樣的簡單反射動作。在膝反射當中,身體在受到刺激(敲擊髕骨肌腱)後,幾乎立刻出現反應,且反應的強度與刺激的強度成正比。而在五分鐘的實驗裡,感染性呵欠出現的時間有先有後,不過一旦發生,就都具有一致的強度,亦即那些呵欠的型態與力度都相同。

打呵欠這種行為的結構比較複雜,反應出現的速度比較慢,也有先有後,持續時間又比膝反射這種典型的反射反應來得長。以動物行為學的傳統術語來說,打呵欠是一種刻板(固定)的行為模式,由眼睛見到的打呵欠這項信號刺激所觸發。(描述這類動作模式,我覺得「刻板」一詞比「固定」更恰當,原因是前者隱含了一種強烈的集中趨勢,而不是像稻草人那樣僵固不變)關於打呵欠這種肌制動作,後續還會有進一步的討論。

自然界謀求將感染力提升到最大的程度。那段打呵欠的影片不論正著看、側著看還是倒著看,造成的刺激都一樣強烈—大腦的呵欠偵測器並不在乎軸向。此外,呵欠偵測器也不仰賴顏色或動作,因為那段影片不論是以彩色或高對比的黑白影像播放,還是在螢幕上的人物打呵欠打到一半的時候把影片凍結為靜止影像,刺激的效果都一樣強烈。

接下來是探究打呵欠的臉龐有哪些特徵,是促使別人跟著打呵欠的必要元素:這點是創造末日呵欠當中的關鍵步驟。這項探究得出了一些令人深感驚訝的結果;大多數人都誤以為張大的嘴巴是打呵欠的招牌動作,但若是把嘴巴遮掩起來,打呵欠的臉龐引發別人打呵欠的效果,並沒有任何減損。

片,跟著打起呵欠的機率,約是觀看微笑影片的兩倍。接著,影片裡的臉龐經過

編輯,以檢驗哪些特徵最能引發打呵欠的行為,結果發現張大的嘴巴本身並沒有

什麼效果。打呵欠的臉龐若是將嘴巴遮蔽起來,誘使人打呵欠的效果,並不遜於

完整呈現的呵欠臉龐。(引自Provine 2005)

這項發現原本令人困惑不解。這場規模龐大、勞力密集的實驗,在募集三百六十名受試者參與的情況下,難道出了什麼問題嗎?後來,我發現其他資料證明張大的嘴巴並非引發別人打呵欠的必要元素時,不禁鬆了一口氣。若是將打呵欠的嘴巴獨立出來,其引發別人打呵欠的效果,並不比控制組的微笑來得強烈。一旦沒有臉龐的搭配,張大的嘴巴就成了一項模糊不定的刺激—因為那個嘴巴也有可能是在大叫或者唱歌。

在打呵欠的臉龐上,張大的嘴巴雖是最醒目的特徵,卻不是感染力的媒介。我們的神經呵欠偵測器所感測到的是打呵欠的臉龐的整體型態,包括瞇起的眼睛在內,而不是任何一項個別的臉部特徵。肢體的伸展與上半身的姿勢變化(例如頭部後仰、肩膀高聳),也可能提供了其他的線索。

禮儀糾察隊請注意:前述發現對於禮儀研究帶來了一項意外貢獻,亦即打呵欠的時候以手掩口,雖然合乎禮貌,卻無助於避免感染別人打呵欠。這項發現也顯示了畫家為什麼難以描繪呵欠:因為張大的嘴巴並不足以界定打呵欠的行為,所以他們經常必須加上以手掩口或是伸展雙臂的姿勢以協助觀賞者理解。有時候,漫畫家更是對這項挑戰投降認輸,而在人物的頭上寫上「呵欠」的字樣。

呵欠的感染力非常強,單是想到呵欠,就足以促使人打呵欠。實際上,我有幾項研究,都是藉著讓受試者想像呵欠而誘發他們打呵欠的。當萌生呵欠的念頭後,百分之九十二的受試者,都會在三十分鐘內打起呵欠來。此外,許多讀者想必也已經注意到,閱讀有關打呵欠的文字,也會誘發打呵欠的行為。

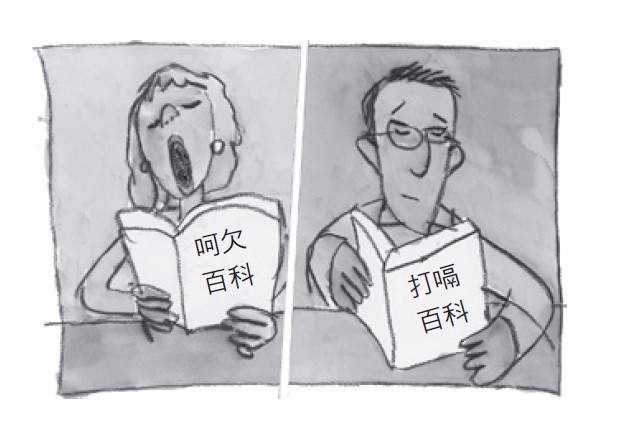

根據實驗,受試者在五分鐘的時間裡閱讀一篇講述打呵欠的文章,結果百分之二十八都表示自己在閱讀期間打了呵欠;控制組的受試者閱讀的是一篇講述打嗝的文章,結果在閱讀期間,打呵欠的比例只有百分之十一。

是一種無意識的行為。打嗝沒有感染力。打呵欠與打嗝(第一章及第八章)都

受到社會抑制:這點是這兩種行為和其他許多無意識行為的相異之處。(引自

Provine 2005)

若是把標準放寬,將感受到打呵欠的衝動,但實際上沒有打呵欠的受試者也涵蓋進來,比例就提高到百分之七十六對百分之二十四,兩者的落差仍是三倍左右。

發現種種呵欠觸發元素之後,不禁澆熄了我對末日呵欠計畫的熱情:單是探究那一長串可能誘發呵欠的刺激元素,就足以耗掉一輩子的研究生涯了。沒有哪個單一的刺激層面具有能夠調校成超級呵欠的潛力,而且短期內誘發呵欠的最高機率也只有百分之五十左右。我無法按照原本的計畫,藉著合成出一個大小與形狀恰到好處,而且以適當速率開闔的嘴巴,創造出無可抗拒的完美呵欠。

不過,我並沒有太失望,因為研究也發現我們早已擁有了相當接近於末日呵欠的東西。即便是打呵欠時那種嘆氣般的聲音,也能對視力正常以及失明受試者產生誘發呵欠的效果;至於中性的刺激元素,也能夠透過聯想而產生誘發呵欠的效果。我個人身為呵欠偵探的名聲,也造就了一種奇特的魅力—我因此成了打呵欠的刺激源。

社會性的根源

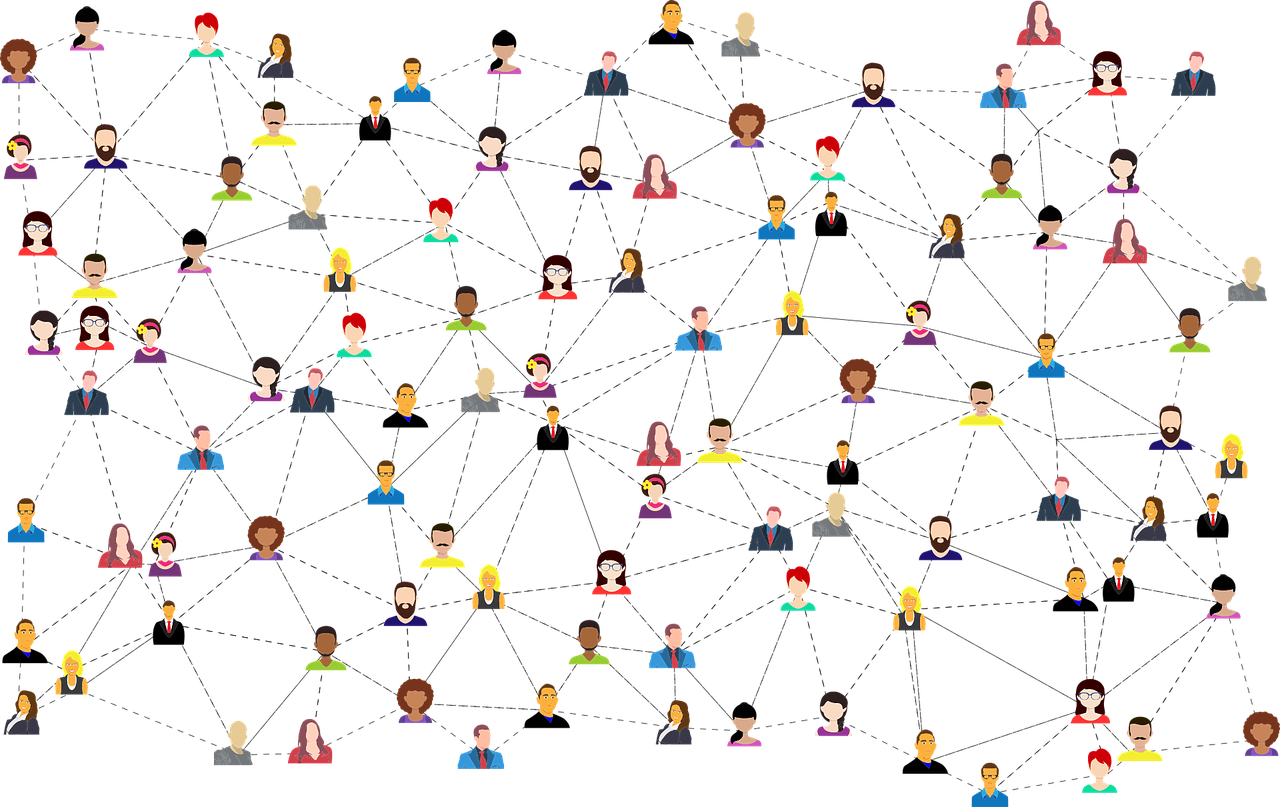

呵欠的傳播方式是由一個人感染另一個人,從而形成一股行為連鎖反應。這種無意識的連結涉及最原始的社會行為。行為在群體中如漣漪般擴散的現象,是一種由神經系統設定,圖一.二閱讀有關打呵欠的文字,會比閱讀有關打嗝的文字,更容易讓人打呵欠—這又是一種無意識的行為。打嗝沒有感染力。打呵欠與打嗝(第一章及第八章)都受到社會抑制:這點是這兩種行為和其他許多無意識行為的相異之處。(引自Provine 2005) 呵欠百科打嗝百科且能傳承給後代的社會行為,但這種行為經常遭社會學家忽略,原因是社會學家對於行為的解釋,經常侷限於個人一生中的學習。儘管如此,感染性在社會性乃至同理心的發展與演化當中,卻是一項構成要素。

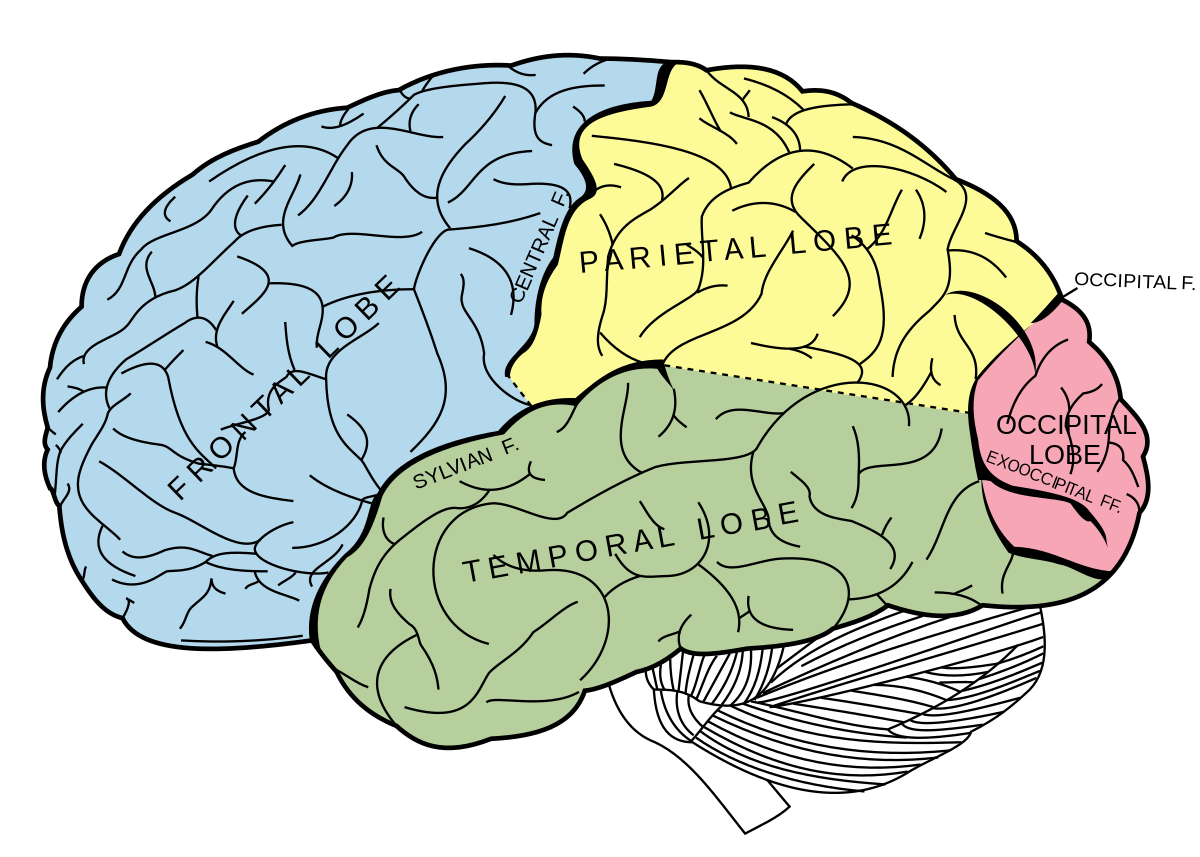

與感染性有關的社會生物現象所引起的興趣,促成了義大利帕爾馬大學(University of Parma)的里佐拉蒂(Giacomo Rizzolatti)與一群神經科學家,在不久之前於猴子大腦的前運動皮質區發現了「鏡像神經元」。猴子不論是自己伸手抓取一顆花生,還是觀看別人從事同樣的行為,腦中的這些神經元都會活躍起來。非侵入性造影(功能性磁振造影)在人腦的若干區域(前運動皮質區、輔助運動區、主要體感覺皮質區以及下頂葉皮質區)也偵測到了類似的鏡像活動。

神經科學家假定鏡像神經元在許多行為當中扮演了一定的角色,這些行為包括模仿、直覺、同理心、語言以及心智理論(亦即我們認定別人的心智與我們自己相似),並且指出自閉症的社交困難,可能是「破碎的鏡子」造成的結果。聖地牙哥加州大學的拉瑪錢德朗(V.S. Ramachandran)對於鏡像神經元極為熱衷。在他登載於尖端網站(Edge.org)的論文〈鏡像神經元與模仿學習是人類演化大躍進的驅動力〉(Mirror Neurons and Imitation Learning as the Driving Force Behind the Great Leap Forward in Human Evolution)裡,他寫道:「我預測鏡像神經元為心理學帶來的貢獻,將會如同DNA對生物學造成的影響:亦即提供一個統合性的架構,並且有助於解釋各種至今仍然顯得神秘難解,也無法進行實驗的心智能力。」這口氣可是大得驚人哪!

作為研究主題,感染性行為也具有類似的潛力,但卻比鏡像神經元多了一項重要優勢:其輸出能夠輕易測量—打呵欠便是一例。就目前而言,鏡像神經元有如尚未連接印表機的無實體電腦—雖然充滿潛力,卻欠缺可見的功能。

奇特的是,鏡像神經元的研究人員對於鏡像模仿與感染性行為之間的關係,幾乎沒有任何表示(難道是這項議題的認知性不夠高?),所以我們只能猜測感染性是否與鏡像作用有關,還是涉及其他完全不同的東西?初步的功能性磁振造影資料顯示,對於眼睛所見的打呵欠行為產生反應的腦部區域,與直接及間接涉及心智理論與自我處理的關聯區域相同。不過,其中的細節仍持續研究當中。

比較分析、發展分析與病理分析為感染性的打呵欠行為及其機制提供了其他的研究途徑。從這些分析當中,我們可以得知感染性演化於何時、發展於何時,以及這種機制出現障礙所造成的影響。

除了成年人類之外,我們對其他生物的感染性幾乎一無所知。不過,這種情形已經開始改變了。蘇格蘭斯特陵大學(University of Stirling)的安德森(James Anderson)及其同僚指出,黑猩猩也有感染性的打呵欠行為。根據這種靈長類動物所做的鏡像自我認知測驗得知,牠們具有基本的同理心與自我意識。在猴子(獼猴與狒狒)及其他欠缺這類社會認知特徵的動物身上,如果也有感染性的存在,那麼效果可能比較微弱。至於狗兒這種貼心的動物伴侶,是否具有受到人類及其他狗兒感染而跟著打呵欠的能力,目前仍眾說紛紜。感染性明顯可由動物傳到人類身上,因為任何與打呵欠有關的刺激,都足以產生感染的效果。

感染性呵欠在人類發育的過程中出現得相當晚。胎兒在子宮裡雖然會不由自主地打呵欠,且新生兒打呵欠的情形也頗為常見,但安德森與孟諾(Pauline Meno)卻發現兒童要滿五歲之後,才會因為觀看打呵欠的影片而出現感染性的打呵欠行為。康乃狄克大學的赫爾特(Molly Helt)與同僚採用真人實地打呵欠的方式,而不是播放影片,結果在兩歲的兒童身上,觀察到感染性打呵欠的行為,且發生的機率在來到四歲兒童時,更是大幅提高。感染性呵欠的出現時間較遲,在人類以外的其他物種身上又極為罕見,可見這種現象的演化起源,不同於自發性呵欠這種古老又無所不在的行為,同時也是比較晚近的發展。

感染性呵欠機制的障礙,可能是精神疾病與神經疾病的症狀來源。伯貝克學院(Birkbeck College)的千住淳與同僚證明指出,泛自閉症兒童的感染性打呵欠行為具有缺陷,但他們自發性打呵欠的行為不受影響。感染力的降低可能與他們難以對別人產生同理心,也難以和別人形成正常的情感連結有關。有一種方法能夠提高自閉症患者出現感染性打呵欠行為的機率,就是指示他們觀察眼睛—這是感染性呵欠當中的一項重要線索。

感染性呵欠可能也有助於理解精神分裂症—這是一種嚴重的精神異常疾病,患者無法推測別人的心智狀態—的若干面向。普拉特克(Steven Platek)在任職於奧爾巴尼大學(University of Albany)期間,與同僚檢驗了沒有臨床症狀,但具有分裂病型人格異常的人士所表現出來的感染性打呵欠行為。這種人士缺乏同理心,難以推測別人想要什麼、知道些什麼或是打算做什麼事情,而且在思考與行為上也有若干其他問題。

檢驗結果發現,分裂病型人格異常的人士受到呵欠感染的敏感度較低。蘇黎世大學的哈克(Helene Haker)與洛斯勒(Wulf Rossler)證明精神分裂症患者出現感染性打呵欠以及歡笑行為的機率都低於正常人。已故的雷曼(Heinz Lehmann)更提出一項頗具爭議性的說法,指稱打呵欠的行為一旦增加(他沒有特別針對感染性呵欠進行檢視),就預示了精神分裂症的復元。

這類感染性研究,不論觀察對象是年輕人或老人、正常人或病患,還是其他動物,所面對的一大挑戰,就是如何讓容易分心的受試者保持專注。若是沒仔細控制對照,感染性打呵欠行為的欠缺,就可能只是分心程度不一所造成的結果,而不足以證明認知或社會功能的障礙或差異。因此,正面結果比負面結果更具說服力。

摘自《為什麼屁股不說話?》,時報出版。