本文轉載自中央研究院「研之有物」,為「中研院廣告」

- 採訪撰文|劉韋佐

- 責任編輯|田偲妤

- 美術設計|蔡宛潔

被海洋環繞的台灣

電影《阿凡達:水之道》中有一幕說道:「海洋環繞著你,也在你體內」、「出生前、死亡後,海洋都是你的歸宿」傳遞了海洋與人類密不可分的關係,四面環海的臺灣是否也有發人深省的海洋故事呢?

中央研究院「研之有物」專訪院內歷史語言研究所陳國棟研究員,他是熟知「水之道」的一員,從清代粵海關、廣州行商等海上貿易研究,跨入船舶、航海、島嶼等古今海洋知識領域。想了解更多屬於臺灣的水之道故事?快跟著陳國棟潛入記憶中的海洋吧!

你與「海洋」的距離

你有多久沒有親近大海了?臺灣四面環海,平均一小時車程就能抵達海邊,但我們卻很難說自己是「熟悉海」的海洋民族。在過去有很長一段時間,對臺灣人來說,有種最遙遠的距離叫「海洋」。

時間回到 1949 至 1987 年戒嚴時期的臺灣,政府為了防範對岸軍民入侵,也同步限制一般民眾靠近海岸。當時的法律規定進出海岸需經過申請,讓臺灣的海岸線成為生人勿近的禁地。直到解嚴後,人們才有較多機會親近大海,探索屬於臺灣的海洋文化。

令人陷入回憶的午後時光,我們前往中研院歷史語言研究所拜訪陳國棟研究員,兒時成長於海邊,長大後研究明清經濟史、東亞海洋史與工藝美術史的他,與我們侃侃而談他的海洋回憶與研究趣事。現在,一起跟著陳國棟潛入記憶中的海洋吧!

懷念那住海邊的時光

陳國棟兒時住在北海岸公路旁一處叫作「灰磘子」的村落,他笑著說,現在的人都喜歡靠海的房子,希望在「海景第一排」坐擁無敵美景,但真正住過海邊的人才能體會,靠海而居有多麼不方便!

夾帶鹽份的海風會侵蝕房屋,在海邊走動容易被礁石割傷,很少漁村居民會享受住海邊的樂趣,只有小孩除外。

「小時候我們很能自得其樂!」陳國棟對海邊的植物印象深刻,特別是臺灣海岸常見的黃槿、林投樹,背後藏有許多兒時回憶與歷史故事。

1950 年代,國民政府執政初期仍有許多美軍駐臺,小朋友會把黃槿花蕊尖端黏在鼻子上,模仿西方人的「凸鼻仔」;或是用刀片把林投葉刺刺的邊緣削去,用來編織笛子、風車之類的玩具。

此外,這些生長在海邊的植物還曾發揮「抵禦外敵」的功用。1883 年清法戰爭爆發,次年 10 月法軍從淡水一帶登陸,必須穿過長滿林投樹和黃槿的海岸。

林投樹的葉緣佈滿小尖刺,法軍越過時不僅被割傷,更被茂密的黃槿樹林給打散隊伍,最終在守軍的伏擊下戰敗。清軍就靠著臺灣的「天然屏障」打了少數一場勝仗。

陳國棟雖然在十歲後離開海邊村落,他與海洋的緣分卻未了,因研究明清貿易史的關係再次接觸海洋。為了解決研究過程中碰到的問題,他開始與不同領域學者共同鑽研船舶、導航、島嶼等海洋知識,更蒐集許多古今中外的海洋故事。

談話過程中,陳國棟拿出有如魔法袋的手提袋,掏出一件件與海洋相關的歷史文獻,帶我們回到大航海時代及清領時期的臺灣,訴說一段段在海上漂泊的故事。

那些依海維生的女人

說著說著,陳國棟朗誦起一首收錄在《全臺詩》中的小詩〈理髮〉:

這首詩的作者名叫謝采蘩,是福建侯官謝金鑾的女兒,她在乾隆年間隨父遊宦來到臺灣,搭船渡海的經驗啟發她的創作靈感。

以前的女生會把頭髮綁得比較緊,整理頭髮時需要先用水梳頭,但在船上最缺乏的就是淡水,只好浸了三宵海水,到最後頭髮都鬆了,略顯狼狽!

不同於過去常見的海上絲路、海盜或渡臺悲歌記載,這首詩描述了一幅日常溫馨的畫面,而且更難得的是,這是一名女性在海上留下的回憶。

傳統上,對於女性登船、或在船上作業通常有所禁忌,陳國棟表示,問題出在很多傳說來自握有話語權的文人,禁忌之說可能是受儒家思想影響,不希望女生拋頭露面,更別提出海闖蕩。

然而在現實生活中,海邊常可見到女性掌權或辛勤勞動的身影。例如 19 世紀時,一些西方船隻行經臺灣,就曾驚訝地見到許多女性在海上賣力工作。

臺灣更有一句俗諺「澎湖查某,臺灣牛」,形容澎湖的女性和牛隻一樣吃苦耐勞。陳國棟曾聽聞澎湖有座女人島,島上多由女性獨立操持家務。在航海技術不發達的年代,男人出海後未必能平安回家,女性必須到海邊捕撈魚蝦貝類餵養全家。

雖然討海是一件苦差事,但家中生計迫切到一定程度後,性別已不是太重要的問題了!

有字天書?掛荷蘭旗的清朝船隻

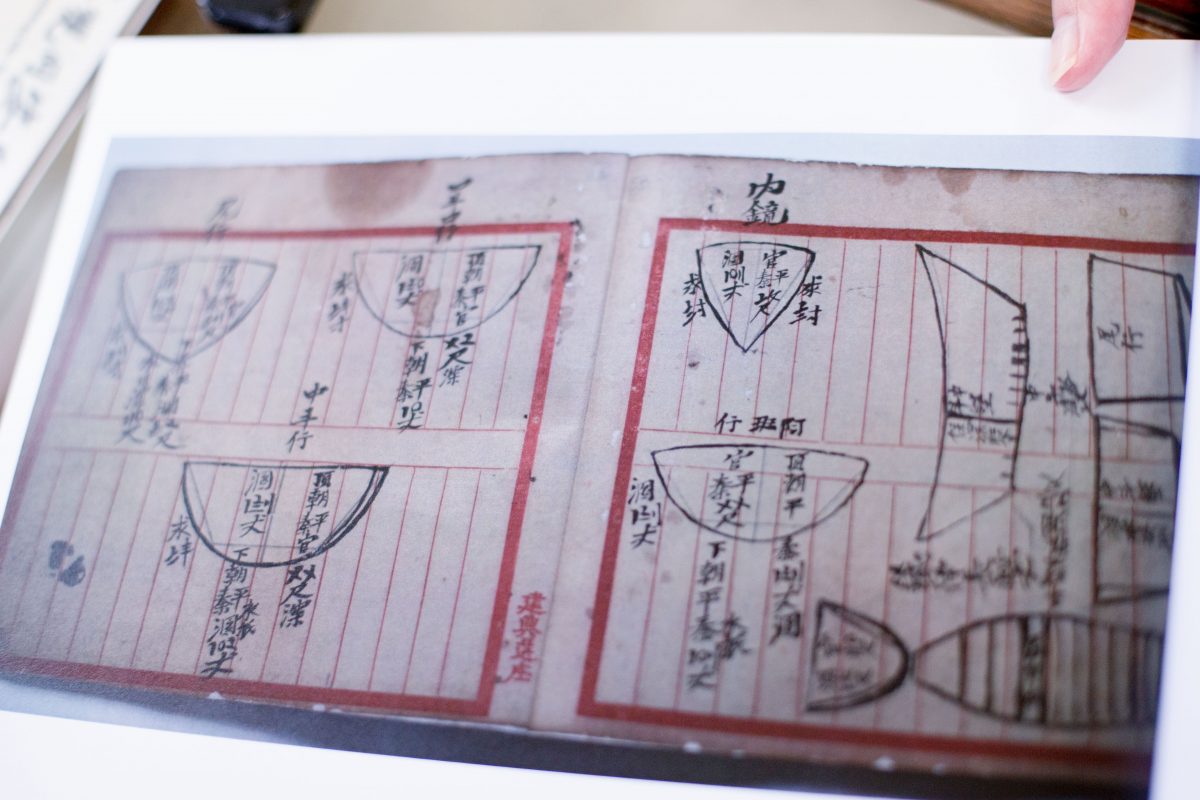

不一會功夫,陳國棟又從袋子內掏出多本文獻,乍看圖文並茂的記載,仔細一瞧,上頭的字雖然近似我們熟悉的漢字,卻完全看不懂!

原來這些文獻記載的是造船方法,師傅將帆船不同部位的製作準則寫在傳統的「數簿仔」(siàu-phōo-á;帳本)上,當中包含船舶龍骨的製作、拿捏尺寸和比例的方法等,但紀錄者選擇用自己人才看得懂的符號來記載。

這讓歷史學家著實傷透腦筋,需要參考更多歷史文獻,或與其他造船專家一起合作,才有可能破解這些「有字天書」。

接著,陳國棟再拿出另一張故宮典藏的〈一號同安梭船圖〉,這是清朝海軍仿同安船製作的戰船設計圖,上頭記載了船身長度、樑頭闊(寬)度等細部尺寸。

看似平凡的船圖其實隱藏著一段歷史疑雲,注意看船隻最左邊的船桅上,竟掛了一幅紅白藍橫條構成的荷蘭國旗!這不是清朝時期的戰船嗎?怎麼會掛著荷蘭國旗呢?

揭曉答案之前,讓我們先回到 16、17 世紀風起雲湧的東亞海域。

當時叱吒風雲的海上強權非荷蘭東印度公司莫屬,周遭海域國家的船隻為避免被荷蘭人打劫,也想借用荷蘭人的聲勢來威嚇對手,於是開始在船桅上懸掛荷蘭國旗。

有趣的是,鄭成功的父親鄭芝龍在向明朝投降的前一年(1627 年),其屬下的船舶也曾掛著荷蘭國旗在海上行劫。30 多年後,鄭成功於 1662 年將荷蘭人驅離臺灣,但荷蘭國旗並沒有就此消聲匿跡,一直到 19 世紀中葉,都還能見到清朝的帆船掛著荷蘭國旗。

事實上,隨著荷蘭海上勢力逐漸式微,懸掛荷蘭國旗早已失去自我保護或倚仗聲勢的功能,航海人單純將荷蘭國旗當成裝飾用的綵旗,象徵吉祥、勝利的標誌。

陳國棟相當珍視手上亟待破解的文獻,由於東亞地區多數人受大陸文化影響,生活經驗多與陸地相關,對海洋知識一知半解,即便蒐集到航海人留下的文獻也難以解讀。

此外,每件文獻都是得來不易的文化寶藏,雖然清領時期常有中國官員、赴京趕考學生等知識份子搭船往返兩岸,但真正有心記錄海洋文化、航海經驗者卻是少數。

「很多人可能一上船就開始暈船,昏睡中能記得的事物自然不多!」陳國棟笑著說。在訴說船舶故事的當下,古代的海洋記憶彷彿搭上帆船來到 21 世紀的談話之間。

掉入深邃的歷史之海

與陳國棟談話時,時常一不留神就掉入歷史與記憶的漩渦之中,他也特別在著作中寫道:

我歷經人生,因此我珍惜記憶,愛重歷史。

這不禁令我們好奇,對歷史學家來說「記憶」有何特別意義?陳國棟從 40 年前進入中研院的那刻談起,再次帶領我們墜入往日記憶之中。

在進入歷史語言研究所以前,陳國棟最初是在經濟研究所從事經濟史研究。當時有些研究人員是隨國民政府來臺的外省第一代,在生活記憶上跟臺灣本省人有許多不同之處,他們總喜歡和陳國棟聊聊在中國的往事。

「他們大概覺得,跟我這個歷史學家聊天可以得到比較多反饋吧!」陳國棟笑著說:「人們年紀越大,越會對過去的事情產生興趣。」這段與前輩共事的經歷讓陳國棟開始思考「記憶」與「回憶」對人類的意義所在。

「記憶」與「回憶」在英文裡都可用「memory」表示,不過「回憶」還有另一種更貼切的說法「recollection」,指的是過往的記憶存入腦海深處,某時某刻又再度拾回。

「你必須要有記憶,才能夠回憶。」陳國棟指出記憶的重要性:

因為有記憶,你可以明白自己在歷史、或一段時空中的定位。透過記憶,感受個人的存在感,你會知道你從哪裡來——回憶這些,會讓你感到安心。

陳國棟強調,無論是個人或社會群體的記憶都很重要。例如我們常從祖父母處聽到遙遠時空的故事,不同世代之間經由口耳相傳,建構可以一起回味的家國記憶,進而塑造自己的身分認同。

然而,在這個快速變遷的時代,以往的記憶建構模式正面臨危機,許多記憶還沒被收藏就已消失殆盡,這可能會加深世代之間共享回憶、彼此認同的困難度,讓年輕人與長輩的代溝越來越深。

身為一名歷史學家,陳國棟認為自己是幸運的,不只能保有屬於自己的記憶,還有更多機會去接觸並記錄其他群體的記憶。

在這個溫暖的午後時光,我們與陳國棟共享了一段屬於臺灣與東亞海域的海洋故事。你與海洋之間又有什麼獨特的回憶呢?不妨找個機會記錄下來、與他人分享吧!

延伸閱讀

- 陳國棟研究員個人網頁

- 陳國棟(2020)。記憶、海洋與尋常歷史。新北市:淡江大學出版中心。