本文由 NEPII「第二期國家型能源科技計畫」委託,泛科學執行

太陽是地球生命最主要的能量來源。屋頂鋪設好太陽能面板,搭設好線路,電力就能夠隨手可得……真是如此嗎?我們距離這樣的生活還有多遙遠呢?

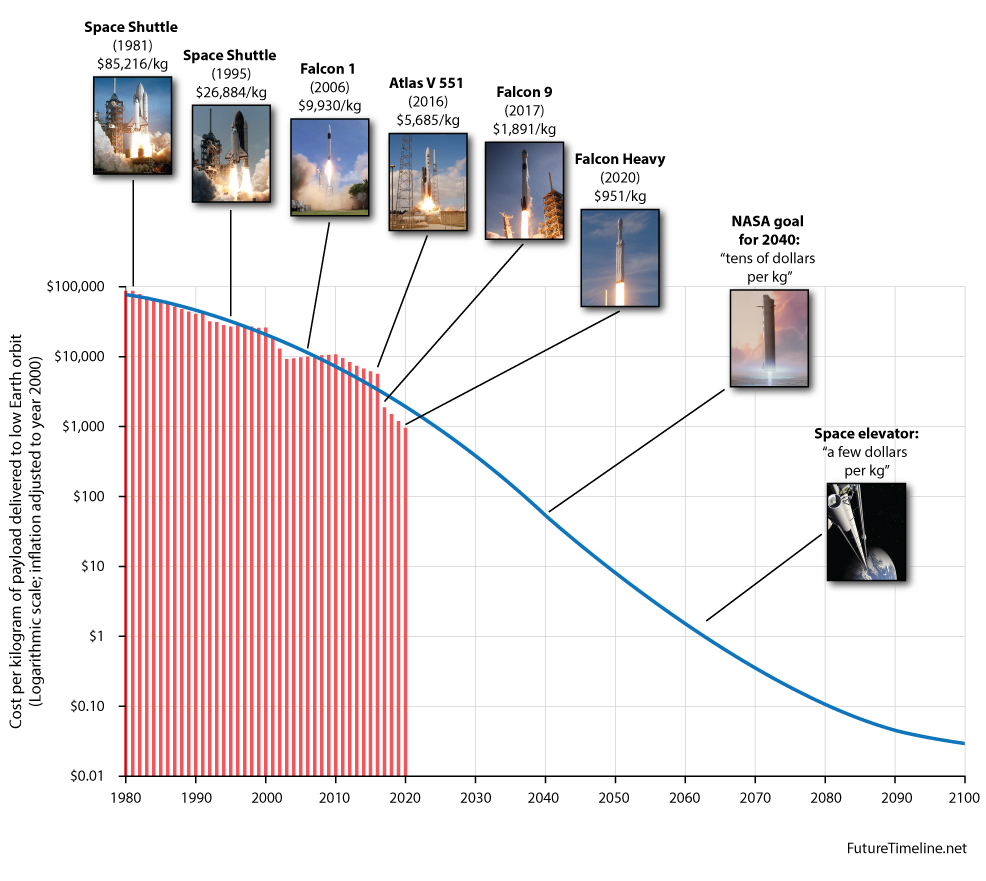

1922 年,愛因斯坦獲得諾貝爾獎,這次獎項並非頒給眾所矚目的相對論,而是頒給了光電效應。光電效應描述了光線照射物體表面時會使其發射出電子的物理現象,而太陽能電池 (Solar cell)就是應用半導體,在接受光照後其射出的電子會在不均勻的材料間形成電流,藉由串連這樣的模組、獲得電壓來發電。第一片太陽能電池在 1952 年正式誕生,而時至今日,這項技術佔全球能源的發電量比例仍不到 2%。註

為什麼需要這麼多裝置容量?

台灣目前的政策規劃,2025 年再生能源發電占比 20%,其中,太陽光電更規劃要達成 20 GW (Gigawatt/十億瓦)的裝置容量。為了讓大家對這個目標數字有個概念,我們需要拿出其他數字來稍稍比較一下: 2017年,全世界的太陽光電裝置容量將近 400 GW,而根據經濟部能源局的資料,截至 2018 年 6 月全台灣的發電機組的總裝置容量為 52.79 GW,再生能源的裝置容量占僅達 5.75 GW(10.89%,資料來源:能源統計月報),其中太陽光電的裝置容量僅達 2.24 GW(資料來源:能源統計月報)。也就是這短短的七八年間,太陽光電的裝置容量要成長近 9 倍。

可能已經有夥伴眼尖注意到了,即使再生能源在 2025 年的佔比要提高到 20%,但在這裡太陽光電預計要達到的裝置容量比例似乎有點高?是的,這裡要考慮到太陽光電與風力發電和其他有我們目前較為慣用的發電方式有點不同,屬於「間歇性能源」,太陽不會隨時都在照耀,而風也並不是時時刻刻都颳起。「裝置容量」主要意指機組在最大輸出時的發電量,靠天吃飯的再生能源並不像火力發電或核能發電,可以進行升載調度。間歇性能源討論到其發電量佔比時,更必須要將其「容量因數」納入仔細的檢視。

容量因數的計算公式:(年總淨發電量)/(額定容量 × 8760)

2017 年台電統計全台的太陽光電容量因數為 13.34 %,相較而言火力為 75.21%,而風力則為 27.98%。裝置容量反映的是這個機組在可以達到的最大輸出發電量,要加上容量因數才能真正代表此類發電技術在發電量能夠提供的貢獻。

正是由於現行太陽光電的技術以及太陽能本身的侷限(像是遇到天黑和下雨就不行惹),現行的容量因數偏低,因此太陽光電要產出與火力發電相同年發電量,其裝置容量必需是火力發電的 5.6 倍。

「屋頂型」與「地面型」的裝設規劃

現行的政策規劃在七年內要讓太陽光電的裝置容量成長 9 倍,為了達成這個困難的目標,經濟部推出「太陽光電 2 年推動計畫」,短期目標為 2 年內完成 1.52 GW的太陽光電,為 2025 年的設置目標量鋪路。台灣地狹人稠,太陽能光電在台灣主要架設的位置可以分成兩大類:「屋頂型」與「地面型」。

「屋頂型」架設於公有屋頂、工廠屋頂、農業設施或者其他屋頂;這類的設備數量多、裝置容量小而分散。而「地面型」則主要選擇鹽業用地、嚴重地層下陷地區、水域空間、不易耕種農地及淹埋場等地方架設,共通特色是其位置分散偏遠、交通不便、人跡稀少。

簡單來說,太陽光電在台灣現階段的裝置特色多半是小而分散,或者是非常偏僻。這樣的裝置架設,在未來可以預見會有併網與調度的難題需要克服。

可預見的併網與調度難題

首先是將太陽光電加入電力系統的「併網」可能會遭遇到問題。電力系統主要由發電系統、輸變電系統、配電線系統所組成。如果將大型的發電系統比喻為(不只一顆的)心臟,輸配電系統比喻為血管,那現行的電力系統基本上調控的方式就是收集血管中的資訊,再來調控調度心臟的輸出;而太陽能光電併網,就像是在微血管或者是小動脈上加裝小型的心臟。一開始電力系統的規劃並沒有這樣的設計,因此現階段的太陽光電的推廣,就需要克服電網末端的輸配線路是否能負荷的問題。

除了併網問題之外,其次則是調度以及資訊整合的難題。小容量大數量的太陽能光電併網加入發電的行列,發電資訊與調度指令整合,隨著數量增加難度越來越高。過去由於太陽光電佔發電量比極低,其變動不易影響供電品質,而在可見的未來佔比逐漸升高的情況下,電力系統該如何調控、調度這些來自於末端的電力?又該如何得知並不穩定的太陽光電即時的電力資訊?這些小型發電裝置該如何配合調度?或者該如何能將即時的資料回傳至調度中心?

NEPII 計畫中的「用戶側再生能源與用電管理及需量聚合服務平台」正在試著要解決這樣的問題。

「用戶側再生能源與用電管理及需量聚合服務平台」

現行台灣的太陽光電可以預見將面臨各端的用戶數量極為龐大的情況:2017 年的統計,太陽光電已併聯的案數約為 1.5萬座,但現行系統中能即時監測到數量不到百分之一。而在 2025 年之前要大幅提升光電佔比的情況下,分散式再生能源系統的資訊整合與調度應該要如何完善,將是維繫電網穩定的重要關鍵之一。

「這個服務平台有點像太陽能光電設備與台電之間的 LINE 系統,台電可以調度末端的太陽光電,而末端也可以即時反饋發電資訊」計畫的成員,資策會系統所能源策略總監陳文瑞說。

「用戶側再生能源與用電管理及需量聚合服務平台」整合用戶端、製造端與台電之間的資訊,提高整體發電效率以及擴大未來發展空間。

他們希望藉由共通資訊模型技術 (Common Information Model),建立整合不同廠牌的互通格式,克服現行各家自訂規格、資訊無法互相傳輸的問題;並且採用最簡易的資訊協定,藉此降低廠商導入互通格式技術門檻。甚至更進一步,可以協助太陽光電用戶端整合其發電資料,在系統中加入人工智慧,協助預防性偵測出可能需要維修或者進行維護的光電模組。

在面臨大規模能源轉型的時刻,台灣選擇了大幅提高再生能源比例的道路。應運而來的是,為了完成這樣的轉型,整體的電力系統與資訊整合都必須需經歷一番傷筋動骨、改換體質的技術挑戰。

註:此處僅計算已完成併網的部分。

參考資料:

本文由 NEPII「第二期國家型能源科技計畫」委託,泛科學執行