意識超越了物理世界

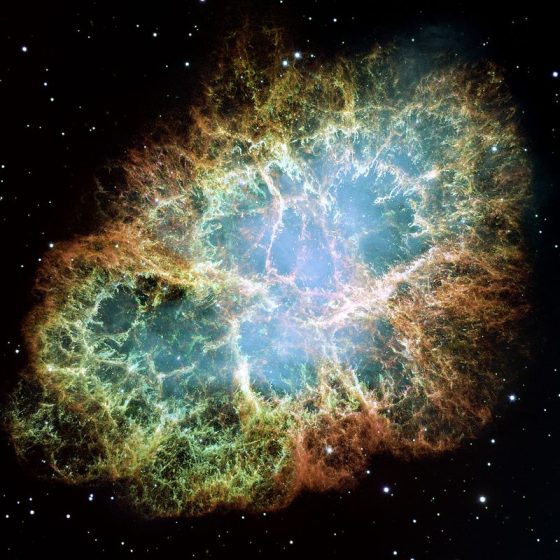

地球上的生命歷經了一連串劇烈相變。自我複製生物體、細胞核、多細胞生命、攀爬上陸地、語言的起源——這一切全都展現出生命的新本領,改變了它們力能所及的範圍。意識的出現,稱得上是最有趣的相變,也是物質展現自組織新方法,以及行為表現新方式的起點。原子不只是能自行組織成複雜的自我維持模式,而且那些模式還能養成自我察覺,以及思考自己在宇宙間所占地位的能力。

除非還有更為深遠的作用。哲學家托馬斯.內格爾(Thomas Nagel)便曾說過:「意識的存在似乎意味著⋯⋯自然秩序遠非物理學和化學能解釋萬象的情況那般嚴謹。」(對某件事物「是什麼樣子」的感受,就是完整理論應該能解釋的事項,真正強調這觀點的人是內格爾。他的著名實例是,我們不可能知道身為一隻蝙蝠的感覺,不過這裡的重點還更廣)。根據這項觀點,我們不該期望能單純從核心理論的量子場之物理行為層面來解釋意識經驗,因為意識超越了物理世界。

我們不難理解為什麼會有人這樣覺得。好吧,這種想法繼續發展,我可以接受宇宙存在,服膺於自然律,毋須訴諸外界任何事物。我完全相信,生命是種種互鎖化學反應的複雜網絡,也認同它是自發性地開始,並且在幾十億年期間當中經歷天擇演化而出現。不過,我肯定不只是在重力和電磁力影響下彼此互撞的一堆原子。我能感知,我有感覺——有什麼讓我成為我,那是某種個人經驗上的獨特事項,一種豐富的內在生活,完全不可能以不做思考的運動物質來做解釋,不論你把多少原子凝聚在一起都一樣。

這個課題如今已冠上身心問題的稱號;我們怎麼能期望只以物理概念來說明心理現實?

就如生命的起源和宇宙的起源,我們沒辦法聲稱自己能完全理解意識的本質。有關我們如何思考和感覺的研究,目前仍處於較初階的發軔期,至於如何思考我們本質身分的課題,就更別提了。神經科學家暨哲學家派翠西亞.邱奇蘭(Patricia Churchland)便曾說道:「我們是前牛頓、前克卜勒。我們依然在猜想木星也許有衛星繞行。」

不過就我們對意識的認識方面,應該沒有任何事物會促使我們懷疑自然主義派的尋常世界概念,畢竟那在其他背景脈絡向來十分成功。就眼前而言,應該沒有哪項因素可以促使我們認為物理定律需要更新、修訂或增補。

體驗紅色是什麼意思?

就如「生命」一般,意識也不太算是種統一概念,而比較像是某種屬性和現象的群集。我們都能意識到自己,且和外在世界是有區別的。我們可以思忖種種不同未來。我們能體驗感覺。我們可以做抽象和符號推理。我們能感受情緒。我們能喚醒記憶,說故事,有時還會撒謊。這所有層面的同時運作,共同對滋生意識做出貢獻,其中有些層面比其他層面更容易以純物理術語來解釋。

想想紅色。那是種有用的概念,而且是能普遍客觀被認出的概念,起碼就擁有視力且不因色盲影響而見不到紅色的人來說是這樣。操作性指令「燈轉紅就停止」清楚分明,毫不含糊。不過仍有個著名的潛藏問題:當我們看到某件紅色的東西時,你和我看的是同一個東西嗎?那就是現象性意識(phenomenal consciousness)問題——體驗紅色是什麼意思?

感質這個詞(qualia,quale之複數詞)有時用來指稱某種事物在我們看來呈現什麼相貌的主觀經驗。「紅」是個顏色,是在物理上客觀存在的光波波長,或者其合宜組合;不過「關於紅色的體驗」則是我們想在完整意識認識當中說明的一種感質。

澳洲哲學家大衛.查默斯(David Chalmers)提出一項著名的觀點,彰顯出他所稱意識的「簡單問題」(Easy Problem)和「困難問題」(Hard Problem)之差別。「簡單問題」具有多種形式——解釋醒覺和睡眠之間的差異,還有我們如何感知、儲存並整合資訊,以及我們如何能夠回憶過去並預測未來。「困難問題」則是解釋感質——即經驗的主觀特性。這可以設想成意識中不可化約之第一人稱層面;我們的私人感受,而不是世界其餘部分所見,以及我們如何表現舉止並做出反應。「簡單問題」關乎運作;「困難問題」則關乎體驗。

「困難問題」對純世界的物理性認識,提出了一項明顯的挑戰。「簡單問題」並不簡單,它們完全位於傳統科學研究的駕駛室內。當我們端詳一條魚時,光子如何照射我們的視網膜,最後還在我們腦中喚出了「魚」的概念,關於這方面的認識,我們還沒有最後定論。不過從神經科學來看,通往那裡的路徑看來相當直截了當。相較而言,「困難問題」就完全像另一缸魚了。我們可以隨心所欲在腦中任意翻攪,不過我們究竟指望什麼,那樣做如何能幫助我們認識我們內在完全主觀的經驗?一批依循核心理論演化成形的量子場群集,到底是怎麼擁有「內在經驗」的?

許多意識專家依循彼得.漢金斯(Peter Hankins)的說法,把這兩類議題想成「(其實很難的)簡單問題和(難如登天的)困難問題)」。不過有些人認為,「困難問題」不只相當容易;事實上還根本不是問題——完全就是概念混淆的問題。兩陣營間的討論讓人氣餒;再也沒有比這個更令人沮喪的了:有人告訴你,你心中所認定最重要的核心事項,其實根本就不是個問題。

這基本上就是身為詩性自然主義派的人士要做的事。意識的屬性,包括我們的感質和內在主觀經驗,都是有用的談論方式,適合用來描述我們所稱人類之原子群集所表現的實際行為。意識不是種錯覺,不過它也沒有指出,有任何事情背離了目前所知的物理定律。

「困難問題」有多困難?

好幾種臆想實驗都嘗試闡明「困難問題」實際上有多困難。「色彩科學家瑪麗」(Mary the Color Scientist)就是個著名案例,這是說明我們所稱知識論證(knowledge argument)的一個(實實在在)富有色彩的實例。這是澳洲哲學家弗朗克.傑克森(Frank Jackson)在 1980 年代提出的實驗,目標是要表明,世上除了物理事實之外,肯定還有其他事項。它和希爾勒的中文房間比肩同列最著名的臆想實驗,而且實驗中哲學家都把人鎖進古怪房間裡,以此來闡述意識的某種屬性。

瑪麗是個出色的科學家,她在一種怪誕環境下長大。她一輩子都待在一個房間裡,從不曾離開,而且那房間完全沒有色彩。房間裡的所有東西都是黑白或明暗灰階。她的皮膚被漆成白色,她的衣服全是黑的。更怪異的是,儘管環境如此,瑪麗長大後卻變成精研色彩的科學家。她能取得她想要的一切設備,還有色彩學科的完整科學文獻。所有色彩插圖都經化約為灰階影像。

從物理學觀點來看,瑪麗知道關於色彩一切的知識。她知道光的物理學,也知道眼睛如何傳遞信號到腦的神經科學。她讀遍藝術史、色彩理論,以及涉及如何種出一種全紅番茄的農耕專業技術。但她從未見過紅色。傑克森問道,當瑪麗決定離開她的房間,第一次真正看見色彩時會發生什麼事?特別是,她會不會學到任何新鮮事?他主張會。

當瑪麗走出她的黑白房間,或者拿到一台彩色監視器時,會發生什麼事?她會不會學到任何東西?看來道理清楚分明,她會學到關於世界以及我們對世界相關視覺經驗的某些事項。不過話說回來,她先前的知識肯定不完整,然而她擁有所有的物理學資訊。所以在這之外還有其他知識,而物理主義是錯誤的。

瑪麗知道關於色彩的所有物理事實,不過她仍有不知道的事項;也就是體驗紅色「是什麼」。因此世上不只存有物理性事實,還有其他類型的事項。這種論述不只是在講,我們還不知道如何解釋瑪麗在物理上的新經驗;而是在講,根本不可能有這樣的解釋。

就像文中房間實驗,瑪麗的困境取決於一種臆想實驗配置,這種安排看來相當無害,實際上卻是不合理至極。「關於色彩的所有物理事實」是多得不得了的事實。以下就是一個關於色彩的物理事實:上週我切洋蔥時割傷手指,我的血是紅的。瑪麗知不知道上週我切洋蔥時割傷我的手指?她知不知道全宇宙可見光的所有光子的位置、動量和頻率?還有宇宙的過去和未來呢?就像「全知全能、全善的存在」這樣的措詞般,「關於色彩的所有物理事實」這句話,也在我們心中喚出了某種含糊的印象,然而這詞句卻完全不能清楚對應任何定義明確的概念。

「知識」和「經驗」的定義

當我們引述瑪麗的案例,來證明宇宙存在不純粹為物理性的屬性時,就會發現物理事實含糊不清。不過,這還不是最大的問題所在。真正的問題出在「知識」和「經驗」的定義游移不定。

讓我們從詩性自然主義的角度來設想瑪麗的困境。眼前的世界已有某些基本描述,或秉持演化的量子波函數,也或許以更深邃的事項為本。我們提到的概念如「房間」和「紅」,都屬於能提供有用近似模型的語彙,而那種模型可代表該基底現實在某合宜適用範圍內的特定層面。舉例來說,我們發明了「人」的概念,並以特定方式來映射於基底現實——那種方式就原則上或許很難明確定義,不過實務上很容易辨識。

「人」擁有許多不同的屬性,好比年齡和身高。這當中有一種屬性是「知識」。倘若一個人(多少)能正確回答關於某件事的一些問題,或是能有效執行與之相關的某些活動,則那人對該事就具有相關知識。倘若有個可靠人士告訴我們:「琳達知道如何換車胎」,我們對這段話就應該賦予高度信任度,認為那個號稱「琳達」的人,能回答許多問題並執行若干活動,包括在我們的汽車爆胎時幫忙換上車胎。一個人擁有知識,就相當於那人的腦中神經元間存有特定的突觸連結網絡。

所以我們聽說有個人名叫「瑪麗」,她擁有某項知識——關於色彩的完整物理事實。那麼當她走出房間頭一次體驗色彩時,是否也算「獲得新知」?

這就取決於你指的是什麼。倘若瑪麗知道關於色彩的所有物理事實,這就等於她在大腦層級擁有正確的突觸連結,能正確回答我們就色彩方面向她提出的物理事實相關問題。她是否真的看過紅色,則對應於她視覺皮質的特定神經元放電,接著這會長出其他的突觸連結,形成「見過紅色的記憶」。根據該臆想實驗的設計,這還沒有真正發生在瑪麗身上——合宜神經元群集的放電現象,從未發生在她身上。

當她走出她的房間,而那些神經元也終於放電,瑪麗是否「學到新東西」?就某層意義來說,當然是的——這時她已具有她先前不曾擁有的記憶。所謂知識,和我們回答問題和進行某些事情的能力有關,瑪麗這時就能做出她先前無法進行的事項:憑藉視力來辨認紅色的東西。

這是否在講,宇宙比它的物理層面涵括得更廣?當然不是。我們只是引進兩種突觸連結群集的一種人為差異。「一種是經由閱讀文獻並進行黑白科學實驗誘發」、「另一種則是經由觀看紅光子並刺激視覺皮質來誘發」,這是區辨我們的宇宙知識的一種可能劃分方式,但不是必要做法。差別在於知識如何進入你的腦中,而不在於那是哪種知識。這可不是說,我們該依循這項論據,開始為我們的自然界成功模型增添全新的概念範疇。

瑪麗大有機會體驗紅色。她大可以製作出一件探針,插入自己的頭顱,由此向她的視覺皮質直接發送合宜的電化學信號,精確觸發我們心中認定「看見紅色」的那種經驗(畢竟,瑪麗的角色設定是一位出色的科學家)。我們可以選擇不讓她做這種事,不納入她「學習關於色彩的所有物理事實」的環節——不過那是我們的武斷限縮決定,而非洞悉現實結構的真知灼見。

瑪麗的處境和這句陳腔濫調相關:「我的紅色和你的紅色一樣嗎?」這不是指波長,而是指紅的體驗。意思是,你的體驗和我的體驗一樣嗎?從某種嚴謹意義來講是不同的;我的紅色經驗是談論在我腦中傳播的某種電化學信號的方式,而你的則是談論在你腦中傳播的電化學信號之方式,這兩邊不可能完全相同,而且說明文字還非常無聊,如同這段敘述:「我的鉛筆和你的鉛筆不同,就算兩支鉛筆看來一模一樣,但這支是我的。」不過我關於紅色的經驗或許和你的很相似,這純粹是因為我們的腦很相像。這樣想很有趣,卻也不完全是什麼混亂渦流,所以我們不該因此就拒絕把核心理論當成這整個情況的基底描述。

傑克森本人後來否決了知識論證的原始結論。就像多數哲學家,現在他也接受意識產生自純物理歷程的說法:「儘管我一度與多數人相違,現在我不再抗拒了」,他寫道。傑克森認為,色彩科學家瑪麗協助凸顯出,我們關於意識經驗為何不能是純物理性的直覺,不過那項論證恐怕還不足以讓人信服,並據以歸出那樣的結論。這裡的有趣使命是表明我們的直覺如何引導我們走錯了方向——因為科學不斷提醒我們,直覺經常出現這種狀況。

- 本篇選自本書第 40 章

本文摘自泛科學2017年11月選書《詩性的宇宙:一位物理學家尋找生命起源、宇宙與意義的旅程》,八旗文化出版。