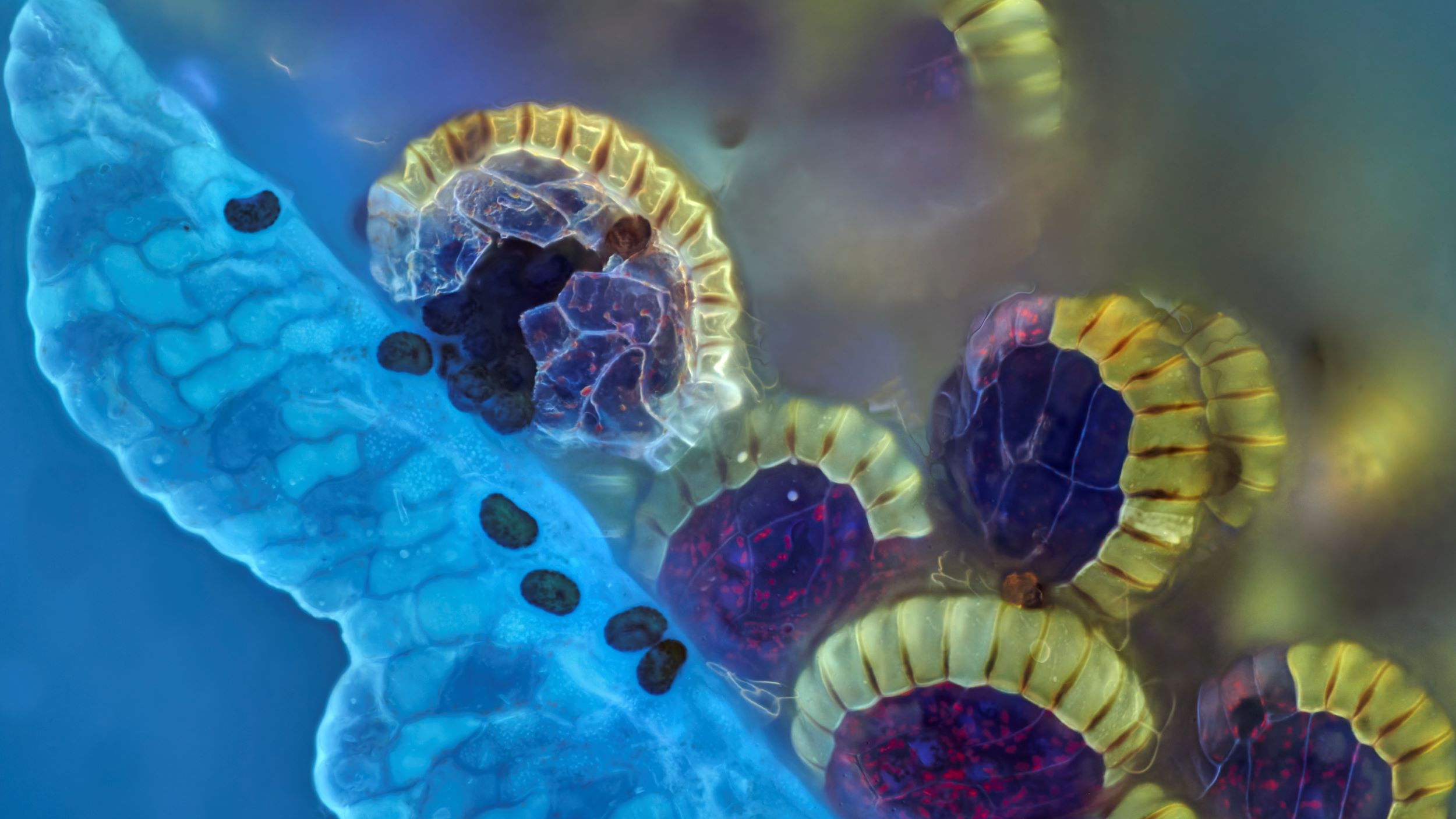

這是張照片〈Dr. Carlos Alberto Muñoz〉所拍攝,一種名叫”Alona sp.”甲殼綱生物,照片中的它呈現出了淡黃和橙兩種顏色,頗像一副藝術作品,顏色鮮豔,十分美麗。例用微分干涉顯微鏡放大100倍所拍攝。Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

本文與 PAMO車禍線上律師 合作,泛科學企劃執行

走在台灣的街頭,你是否發現馬路變得越來越「急躁」?滿街穿梭的外送員、分秒必爭的多元計程車,為了拚單量與獎金,每個人都在跟時間賽跑 。與此同時,拜經濟發展所賜,路上的豪車也變多了 。

這場關於速度與金錢的博弈,讓車禍不再只是一場意外,更是一場複雜的經濟算計。PAMO 車禍線上律師施尚宏律師在接受《思想實驗室 video podcast》訪談時指出,我們正處於一個交通生態的轉折點,當「把車當生財工具」的職業駕駛,撞上了「將車視為珍貴資產」的豪車車主,傳統的理賠邏輯往往會失靈 。

在「停工即停薪」(有跑才有錢,沒跑就沒收入)的零工經濟時代,如果運氣不好遇上車禍,我們該如何證明自己的時間價值?又該如何在保險無法覆蓋的灰色地帶中全身而退?

薪資證明的難題:零工經濟者的「隱形損失」

過去處理車禍理賠,邏輯相對單純:拿出公司的薪資單或扣繳憑單,計算這幾個月的平均薪資,就能算出因傷停工的「薪資損失」。

但在零工經濟時代,這套邏輯卡關了!施尚宏律師指出,許多外送員、自由接案者或是工地打工者,他們的收入往往是領現金,或者分散在多個不同的 App 平台中 。更麻煩的是,零工經濟的特性是「高度變動」,上個月可能拚了 7 萬,這個月休息可能只有 0 元,導致「平均收入」難以定義 。

這時候,律師的角色就不只是法條的背誦者,更像是一名「翻譯」。

施律師解釋「PAMO車禍線上律師的工作是把外送員口中零散的『跑單損失』,轉譯成法官或保險公司聽得懂的法律語言。」 這包括將不同平台(如 Uber、台灣大車隊)的流水帳整合,或是找出過往的接單紀錄來證明當事人的「勞動能力」。即使當下沒有收入(例如學生開學期間),只要能證明過往的接單能力與紀錄,在談判桌上就有籌碼要求合理的「勞動力減損賠償 」。

300 萬張罰單背後的僥倖:你的直覺,正在害死你

根據警政署統計,台灣交通違規的第一名常年是「違規停車」,一年可以開出約 300 萬張罰單 。這龐大的數字背後,藏著兩個台灣駕駛人最容易誤判的「直覺陷阱」。

陷阱 A:我在紅線違停,人還在車上,沒撞到也要負責? 許多人認為:「我人就在車上,車子也沒動,甚至是熄火狀態。結果一台機車為了閃避我,自己操作不當摔倒了,這關我什麼事?」

施律師警告,這是一個致命的陷阱。「人在車上」或「車子沒動」在法律上並不是免死金牌 。法律看重的是「因果關係」。只要你的違停行為阻礙了視線或壓縮了車道,導致後方車輛必須閃避而發生事故,你就可能必須背負民事賠償責任,甚至揹上「過失傷害」的刑責 。

數據會說話: 台灣每年約有 700 件車禍是直接因違規停車導致的 。這 300 萬張罰單背後的僥倖心態,其巨大的代價可能是人命。

陷阱 B:變換車道沒擦撞,對方自己嚇到摔車也算我的? 另一個常年霸榜的肇事原因是「變換車道不當」 。如果你切換車道時,後方騎士因為嚇到而摔車,但你感覺車身「沒震動、沒碰撞」,能不能直接開走?

答案是:絕對不行。

施律師強調,車禍不以「碰撞」為前提 。只要你的駕駛行為與對方的事故有因果關係,你若直接離開現場,在法律上就構成了「肇事逃逸」。這是一條公訴罪,後果遠比你想像的嚴重。正確的做法永遠是:停下來報警,釐清責任,並保留行車記錄器自保 。

保險不夠賠?豪車時代的「超額算計」

另一個現代駕駛的惡夢,是撞到豪車。這不僅是因為修車費貴,更因為衍生出的「代步費用」驚人。

施律師舉例,過去撞到車,只要把車修好就沒事。但現在如果撞到一台 BMW 320,車主可能會主張修車的 8 天期間,他需要租一台同等級的 BMW 320 來代步 。以一天租金 4000 元計算,光是代步費就多了 3 萬多塊 。這時候,一般人會發現「全險」竟然不夠用。為什麼?

因為保險公司承擔的是「合理的賠償責任」,他們有內部的數據庫,只願意賠償一般行情的修車費或代步費 。但對方車主可能不這麼想,為了拿到這筆額外的錢,對方可能會採取「以刑逼民」的策略:提告過失傷害,利用刑事訴訟的壓力(背上前科的恐懼),迫使你自掏腰包補足保險公司不願賠償的差額 。

這就是為什麼在全險之外,駕駛人仍需要懂得談判策略,或考慮尋求律師協助,在保險公司與對方的漫天喊價之間,找到一個停損點 。

談判桌的最佳姿態:「溫柔而堅定」最有效?

除了有單據的財損,車禍中最難談判的往往是「精神慰撫金」。施律師直言,這在法律上沒有公式,甚至有點像「開獎」,高度依賴法官的自由心證 。

雖然保險公司內部有一套簡單的算法(例如醫療費用的 2 到 5 倍),但到了法院,法官會考量雙方的社會地位、傷勢嚴重程度 。在缺乏標準公式的情況下,正確的「態度」能幫您起到加分效果。

施律師建議,在談判桌上最好的姿態是「溫柔而堅定」。有些人會試圖「扮窮」或「裝兇」,這通常會有反效果。特別是面對看過無數案件的保險理賠員,裝兇只會讓對方心裡想著:「進了法院我保證你一毛都拿不到,準備看你笑話」。

相反地,如果你能客氣地溝通,但手中握有完整的接單紀錄、醫療單據,清楚知道自己的底線與權益,這種「堅定」反而能讓談判對手買單,甚至在證明不足的情況下(如外送員的開學期間收入),更願意採信你的主張 。

車禍不只是一場意外,它是認知、情緒、金錢與法律邏輯的總和 。

在這個交通環境日益複雜的時代,無論你是為了生計奔波的職業駕駛,還是天天上路的通勤族,光靠保險或許已經不夠。大部分的車禍其實都是小案子,可能只是賠償 2000 元的輕微擦撞,或是責任不明的糾紛。為了這點錢,要花幾萬塊請律師打官司絕對「不划算」。但當事人往往會因為資訊落差,恐懼於「會不會被告肇逃?」、「會不會留案底?」、「賠償多少才合理?」而整夜睡不著覺 。

PAMO看準了這個「焦慮商機」, 推出了一種顛覆傳統的解決方案——「年費 1200 元的訂閱制法律服務 」。

這就像是「法律界的 Netflix」或「汽車強制險」的概念。PAMO 的核心邏輯不是「代打」,而是「賦能」。不同於傳統律師收費高昂,PAMO 提倡的是「大腦武裝」,當車禍發生時,線上律師團提供策略,教你怎麼做筆錄、怎麼蒐證、怎麼判斷對方開價合不合理等。

施律師表示,他們的目標是讓客戶在面對不確定的風險時,背後有個軍師,能安心地睡個好覺 。平時保留好收入證明、發生事故時懂得不亂說話、與各方談判時掌握對應策略 。

從違停的陷阱到訂閱制的解方,我們正處於交通與法律的轉型期。未來,挑戰將更加嚴峻。

當 AI 與自駕車(Level 4/5)真正上路,一旦發生事故,責任主體將從「駕駛人」轉向「車廠」或「演算法系統」 。屆時,誰該負責?怎麼舉證?

但在那天來臨之前,面對馬路上的豪車、零工騎士與法律陷阱,你選擇相信運氣,還是相信策略? 先「武裝好自己的大腦」,或許才是現代駕駛人最明智的保險。

PAMO車禍線上律師官網:https://pse.is/8juv6k

發表意見

討論功能關閉中。

本文轉載自顯微觀點

還記得顯微觀點曾經介紹過19世紀的科技藝術-矽藻玻片嗎?2024年全球顯微攝影大賽(2024 Global Image of the Year,IOTY)的亞太地區優勝作品,便是矽藻玻片的影像,由來自澳洲的丹尼爾‧韓(Daniel Han)精心排列及拍攝。

猶記前幾年新冠疫情席捲全球,迫使人們足不出戶的那段日子裡,有人學會了做麵包,有人迷上了居家運動,來自澳洲的丹尼爾‧韓則是意外踏上了一條通往矽藻微觀世界的奇幻旅程。

丹尼爾擁有電機工程與數學的學位,第一次接觸顯微鏡是在擔任助理的時候。因其電機工程專業,他為畢業論文組裝一台顯微鏡,以鑽研影像擷取自動化的研究題目。

但直到新冠疫情爆發,他才透過網站買下一台二手的Olympus BX4,將它修好並投入顯微觀察的世界。起初,他用顯微鏡觀察蝴蝶翅膀、沙子或其他常見材料;他也學習如何透過z軸堆疊改善影像,並自己組裝光學系統、改裝步進馬達、加裝相機鏡頭,以實現自動化需求。

他表示,提高影像對比和解析度的方法繁多,背後的理論都讓他著迷。而運用他在電子領域的知識來修復、改裝顯微鏡更他感受到工程實用性的魅力所在。

而早在2021年,丹尼爾‧韓便以一張色彩繽紛的蕨類植物孢子影像,在當年全球顯微攝影大賽(2021 Global Image of the Year,IOTY)顯微攝影比賽中獲得肯定,榮獲亞太區優勝。

這幅影像呈現新鮮採摘的蕨類植物葉子背面孢子囊爆開的瞬間,而蕨類植物的葉子和孢子囊群在紫外線照射下發出自發性的螢光。

這次得獎只是個開端。當時他便透漏正在拍攝更多與矽藻相關的顯微照片,並正在研究螢光及反捲積的影像處理技術,以提高作品品質。而他憑藉矽藻的排列影像,再度贏得2024年獎項。

著迷矽藻排列 自製顯微鏡克服拍攝難題

疫情初期,丹尼爾在網路上購買到一批老舊的矽藻玻片,並深深為此著迷。當他發現可以在顯微鏡下創作色彩繽紛、引人入勝的矽藻影像時,更是深受啟發,開始將多種矽藻排列成不同的形狀,試圖創造出獨一無二的藝術呈現。由於矽藻的細胞壁由二氧化矽構成,且不同種的矽藻形狀和形態各異,他更將矽藻形容為「大自然的玻璃寶石」。

得獎作品的排列由各種來自不同產地的矽藻組成,包括丹麥莫爾斯、法國聖洛朗拉韋爾內德、美國俄勒岡州和緬因州等;且為了達到美觀效果,他還添加了一些海綿骨針。

「玻片由一位封片技術正快速提升的朋友製作,並使用自己動手做的暗視野裝置拍攝」,丹尼爾表示在拍攝時確實遇到了一些挑戰。

首先是景深問題。由於矽藻較厚,為了克服焦平面的限制,他採用了Z軸堆疊(Z-stacking)技術,將多個焦點不同的影像合成一張清晰完整的圖片。

對比度也是一項挑戰。由於矽藻外殼為玻璃質,其折射率與蓋玻片和載玻片相近,導致本身幾乎沒有對比度。為了提升影像對比,丹尼爾使用高折射率(約 1.75 RI)的封片劑(註1),並結合暗視野顯微術與偏振光的技術成像。他表示,圖像中所呈現的色彩便是來自於光的干涉效應。

由於丹尼爾所使用的聚光鏡原本不具備暗視野功能,因此他也自行設計了一個托盤,能夠滑入偏振鏡上方,並在上面安裝遮光片以達成暗視野效果。而他認為,雖與傳統遮蓋光孔的方法不同,但光環的位置更靠近聚光鏡的後焦平面,可以得到更好的效果。

此外,為了確保足夠的視野範圍。他使用10倍物鏡搭配2倍放大轉換器(相當於放大20倍)只能拍到整個排列圖案的一半,便將兩組 Z 軸堆疊影像進行拼接,合成一張完整圖像。

「許多人認為必須使用像微分干涉對比(DIC)這類昂貴的成像技術,才能拍出引人注目的矽藻影像。但我認為其實暗視野與明視野成像也同樣具有價值,也能呈現出非常漂亮的效果」,除了沉迷於矽藻影像外,對丹尼爾而言,顯微成像的技術挑戰更是讓他著迷於拍攝顯微影像的原因之一。

丹尼爾認為市面上現有的顯微鏡裝置大多是為了科學研究或工業用途所設計,而不是為了藝術創作而生。「如果我能夠設計並製作出一個裝置,不輸甚至超越市面上所推出的官方顯微鏡產品,那種成就感是無法言喻的」,他如此說道。

而這份愛好也延伸到丹尼爾的生活。當他在戶外考察時,會隨身攜帶取樣工具,只要看到值得關注的微觀生物,就會順手取樣帶回家觀察。他還經營了一個Instagram帳號,專門展示他所拍攝的矽藻圖像,並撰寫部落格分享顯微鏡自動化的技術筆記與個人見解。

註解:

- 註1:真空 RI = 1、水 RI ≈ 1.33、玻璃 RI ≈ 1.5

參考資料:

- Showcasing Nature’s Glass Gems—The 5th Annual Image of the Year Award Asia-Pacific Winner

- From Tinkerer to Prize Winner: Meet the 2021 Recipient of the IOTY Award for Asia

延伸閱讀:

發表意見

討論功能關閉中。

本文轉載自顯微觀點

「醜細胞」之美

2024 台灣顯微攝影競賽金獎「致命之美:癌細胞的雙面表演」清晰呈現癌細胞分裂前張牙舞爪的瑰麗生命力。作者何俊達身為神經科學領域的博士後研究員,拍攝這張獲獎照片的動機卻是興趣使然。

處在嚴謹專業的學術領域,何俊達不僅把顯微攝影看作必要的研究技術,也是他蒐集奇妙影像、磨鍊美感的方法。何俊達笑說,「細胞愈奇怪,我就愈喜歡。我有一個小資料夾,叫做 Ugly Beautiful Cell,專門放這些奇怪的細胞。」獲得金獎的乳癌細胞影像,就屬於這個珍藏資料夾。

何俊達說,「這張照片其實是無心插柳1,我大概只花了 30 分鐘拍攝。第一眼只覺得『好怪,好漂亮!』後來嘗試不同套色的時候才發現,我拍得滿不錯。」他補充道,雖共軛焦系統得到的螢光訊號一開始僅是單色的,但使用者可自行選擇套色,而顏色的選擇就反映了這個人的色彩美學,還有當下對影像的感受。

1. 金獎作品之細胞材料由Drexel University, the Romano Lab – Olivia El Naggar 提供,作者何俊達鳴謝其協助。

這個資料夾舊名「Unknown Beautiful Cell」(UBC),後來何俊達想到「醜」的台語/閩南語(䆀,bái)諧音像「my」,改名為「Ugly Beautiful Cell」,台英混合就讀做「Bái/My Beautiful Cell」。

拍攝這幅影像時,他直覺「必須省略一些資訊,才能得到最好的畫面。」便取消細胞中心區域將近一半的顯微掃描。因此影像中細胞周邊放射狀的偽足(filopodia)骨架相當清晰立體,但是細胞中心的「屋頂」骨架卻並未呈現,觀眾能直接看穿細胞膜,視野直達癌細胞的生命中心。

這個細胞即將進行分裂,染色質逐漸凝聚成染色體,在核酸染色之下形成諸多鮮明的獨立色塊,而不是螢光均勻的常見細胞核。因為染色質(chromatin)只有在細胞複製期會疊合纏繞成染色體(chromosome),其餘時候四散分布在細胞核內。

何俊達強調,「這個影像是調整染色體疊合比例的成果,透過刻意減少一部分的疊合,反而可以讓不同深度的染色體看來更有稜有角、具立體感。疊加所有的Z軸影像,反而會讓畫面變雜亂」

何俊達的構圖想像力,源自他在大學時期對攝影的愛好。他感嘆,以前經常拍攝自然風景、人物等多樣題材,在博士班期間忙碌到必須擱置相機。「有一天我用著顯微鏡,忽然想到,這樣進行顯微攝影,我其實也是在拍攝風景!」他對攝影的愛好日漸投射到顯微攝影,融入他的科學生涯。

何何俊達與實驗室主持人穆琪教授攝於卓克索大學醫學院藥理與生理學系。 何俊達提供俊達得獎感言:「 感謝顯微觀點給我這個獎項,這個金獎對我而言意義重大。我的科學研究道路並不順遂,跌跌撞撞的也過了 20 年。從微生物學,病理學,到了神經科學,我一直都相信好的結果也必須使用好的呈現方法,不然只是孤芳自賞,所以不曾忘記磨鍊自己的取景視角以及畫面美感。

我發現「美」不必然只與正常的事物有關聯,只要細細地整理觀察,美其實存在於許多小角落中,包含癌細胞之中。最後,雖然無法親自領獎與大家討論細節著實可惜,但希望大家可以享受這個展覽,體會顯微世界的美好。」

用「美國時間」精進技術

在費城卓克索大學進行博士後研究的何俊達,也曾在台灣讀過生物領域的博士班,但他直言,他的顯微攝影技術在美國才得到大幅進展。

技術進步的最大關鍵,是在卓克索大學可以得到「自由使用顯微鏡的時間」。他說,「同仁都很準時下班,因此晚上我可以待在實驗室,自由使用共軛焦顯微系統,得到反覆trial and error的機會。」

例如,不同解析度、對影像反摺積(deconvolution)計算的次數,許多細微的差別只有在分析數據的時候才能發現。

何俊達指出,實驗室主持人穆琪教授(Dr. Olimpia Meucci)也不介意他下班後持續練習使用顯微系統。他說,「這邊的風氣比較寬容,很願意提供試錯的機會。嘗試很久也沒關係,能夠一起檢討、最後產出足夠的成果就好。」

對於晚間繼續操作顯微鏡的辛苦,何俊達笑稱,「一個留學生晚上就算只回家看電視,還是要花電費。我在實驗室用顯微鏡反而省錢。」這些摸索顯微技巧的時光省下多少電費是未知數,但是在後來的研究中大幅提升了影像處理的效率。

顯微攝影技術之外,何俊達也在穆琪指導下得到較多的實驗自由。他在台灣讀博士班時「感覺自己像是教授的手」,雖然看似對實驗方法有選擇空間,但實際上只能採用指導教授偏好的作法。

何俊達提及,他在美國遇到的教授通常不會對實驗方法直接提供選擇,因為許多學生的研究題目因為時代的不同,或許已經有了更新穎的工具可以回答,那他們自己對這些工具沒有使用的實際經驗,「他們會問『你想怎麼做?』然後爬梳這個提案的合理性、可行性,透過實驗設計的邏輯和經驗進行評估。」

他也坦承,在美國的生醫研究資源比較豐富,通常不用擔心經費。即使研究提案包含團隊裡無人熟練的技術,教授也通常樂意協助學生到其他實驗室去學習並合作,或是安排技師前來教學。

CXCL12:挽救認知衰退的細胞因子

2024 年夏天,何俊達終於獲得博士學位。他的研究集中於細胞趨化因子 CXCL12 如何調控神經細胞樹突棘(dendritic spines)生成及活動,並延伸到對腦皮層網絡結構的影響,未來可能成為腦部疾病的新藥物基礎。

樹突棘是神經元樹突上的小凸起,會與其他神經元的軸突末端形成突觸,接收外來訊號,是學習與記憶的基礎神經構造。新的體驗與學習行為,會讓神經元生成新的樹突棘。

何俊達以體外培養的方式純化大鼠腦部皮層的神經細胞,並使用顯微技術成像與量化分析觀察 CXCL12 分子,發現它可以促使樹突棘的新生成、導致樹突棘聚集密度增加,並穩定尚未完全成熟的樹突棘,以吸引更多的突觸蛋白質(synaptic protein)累積於樹突棘,進而得到穩定的突觸結構,鞏固神經之間的連繫。

同時,何俊達也以活體細胞成像方法,使用鼠腦急性切片(acute slice)觀察 CXCL12 的作用。他將實驗鼠大腦取出,迅速在低溫溶液中切片,浸入常溫人工腦脊髓液,以保持腦神經活性,確保在顯微鏡下觀察到腦神經接近活體的狀態。

這項技術對穆琪團隊而言相當新穎,何俊達說,「光是以類腺病毒將綠色螢光蛋白正常表現,且讓螢光能在樹突棘上漂亮表現出來,就花了我一整年的時間,連真正的實驗都還沒開始。」因為腦神經很脆弱,要找到能表現足夠螢光、同時維持神經活性的載體病毒種類、濃度並不容易。

HANDs:愛滋病毒對腦部的傷害

動物自然衰老或因疾病導致的腦部病變過程中,經常觀察到程度不一的樹突棘退化。例如阿茲海默症患者腦部經常出現嚴重的樹突棘減少、分布逐漸稀疏、萎縮等現象。而人類免疫缺乏病毒 (Human Immunodeficiency Virus/HIV)陽性的患者,也有可能會遭遇樹突棘構造退化,並發展出認知衰退障礙症(HIV- Associated Neurocognitive Disorders, HANDs)。

何俊達解釋說,「相對於台灣的肝病比例較美國多,美國則是 HIV 相關的疾病比台灣多上許多。雖然患者現在可以用雞尾酒療法抑制體內病毒的複製,血液中檢驗不出病毒量,但將近一半的患者可能因為潛伏在腦中的 HIV 出現神經發炎反應,導致神經細胞以及其樹突棘的退化,且我們已知這些退化現象與認知衰退有著高度相關性。」

他補充,自第一起美國的 HIV 病患開始(1980 年代),多數患者現在年事已高,臨床上不容易判定是腦部的自然年老衰退,或是 HIV 產生的病毒蛋白、甚至由於雞尾酒藥物本身導致神經元加速退化,但認知衰退是 HIV 患者間亟需正視的臨床現象。

同時,美國 HIV 患者的感染率與藥物濫用的問題有高度相關,鴉片類藥物與 HIV 可能同時對他們的腦部產生傷害。這個集體健康議題備受美國社會重視,穆琪實驗室選擇從藥理、神經生理層面切入研究,因此得到公共經費的充分支持。

博士的窄門長路

何俊達笑稱,他很感謝他太太沒有要他放棄博士班研究。他回憶道,「前年 12 月,我太太來美國找我慶祝聖誕假期,準備一起去德國再度蜜月。我因為實驗進度不夠,還跟她說『我會晚一點回家』,她難以置信我要晾她一人在家。」幸好在聖誕節之前,何俊達順利得到實驗成果。

何俊達能加入資源豐沛、自由度高的科學團隊,並非出自好運或美國遍地都是研究經費,而是經過明確的現實考量。他解釋說,「我知道這個團隊的興趣與我相符,並且實驗室經費資源以及系所資源多元豐富,才做出選擇的。申請的門檻與競爭當然也不容易。」

當年,何俊達決定中斷讀到第五年的本地博士班,轉投海外從頭來過。他笑說,「畢竟前一個博班只讀到一半,所以投了20多家學校,沒有一家要收我。」後來經過朋友介紹,他才知道卓克索大學醫學院重視藥理與生理,畢業校友在生醫業界有一席之地。因此他瞄準了資源充沛、志趣相符的穆琪團隊。

何俊達申請加入穆琪團隊的過程並不簡單,儘管那時何俊達已經在台大的博士班磨練了5 年,他並沒有直接取得博士班的入取許可,反而是先取得了碩士班的機會。他回憶,「為了把握這個機會,我只好貸款在費城讀碩士班。」

兩年後,何俊達與一位實驗室同儕競爭直升博士班的名額,這個轉換學程的考試,要在 3 周內寫 3 份報告,接著會有 3 位教授進行口頭審核。何俊達回想自己能獲得資格的原因,「這個考試看重的並不是答案完全正確,而是能解釋為什麼自己要這麼寫。」

科學家是幸運的一群

儘管博士班路程比一般人想像的路程更加漫長,剛獲得博士學位不久的何俊達認為,自己比起很多人已經相當幸運。

他坦言,相對於可以快速應用的工程科學,多數生命科學家的研究成果無法在幾年內應用到臨床情境、形成社會貢獻,卻能持續得到公共經費進行研究,其實是幸運又奢侈的職業。

何俊達說,「其實基礎科學家像是被社會寵壞的一群夢想家,社會不問實際回報地支持他們做自己熱愛的夢。我想,社會允許這樣的一群人存在,是因為其中偶爾有一個人會做出改變社會的巨大貢獻。」他補充,「現實一點,也可以看成是對社會進步的保險」

何俊達獲得台灣顯微攝影競賽金獎,除了獎金還包含一台解剖顯微鏡。這台顯微鏡將轉贈給他的姪子。何俊達說,姪子小時候很喜歡昆蟲,負笈海外之後不知道姪子還喜不喜歡觀察昆蟲,但希望這台顯微鏡可以維持他對自然與生物的好奇心。

何俊達分享道,「每個人都該有個不求回饋的興趣,沒人提供報酬也可以得到快樂的興趣,像是攝影和顯微攝影帶給我的滿足。希望這台顯微鏡可以啟發我姪子建立自己的興趣。」

本篇專訪的英文版:“Beauty” Exists Beyond the Norm: An Interview with Chunta Ho

發表意見

討論功能關閉中。