- 作者 / 白映俞 醫師

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《臉歪嘴斜,不一定是中風-顏面神經麻痺(懶人包)》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

潘律師有人稱現代潘安的英俊臉孔,加上一向能言善道,雖然年紀已近 60 歲,但仍活躍於職場上。這天早上準備要進事務所前,覺得左臉好像怪怪的,但也不以為意。進事務所後,秘書驚訝地問:「老闆,你的臉今天看起來有點怪怪的,很不對稱,嘴巴有點歪掉,要不要趕快去醫院?」潘律師照了照鏡子,再試著動動臉部肌肉,一顆心沉了下去,連忙請年輕人驅車送自己上醫院。

經過一番檢查,醫師告訴潘律師:「這不是中風,而是俗稱『貝爾氏麻痺』的顏面神經麻痺問題。」

潘律師稍微放下心中的大石,卻又遲疑地問:「現在該怎麼辦?我的臉從此就會這樣歪歪斜斜的嗎?」

貝爾氏麻痺

貝爾氏麻痺(Bell’s palsy)是種會發生在任何年齡層的「急性周邊顏面神經麻痺」問題,通常最明顯的狀況就是臉部肌肉突然無力而導致表情異狀,半邊臉下垂,眼睛閉不起來,患側無法出現笑容。幸好,對多數人而言,貝爾氏麻痺是暫時性的。接下來我們就來仔細看看貝爾氏麻痺的症狀、原因、與治療。

貝爾氏麻痺的症狀

貝爾氏麻痺會造成的外顯症狀(代表其他人會觀察到的變化)包含以下:

- 通常發生於單側臉部,只有很少數的案例會在兩側同時發生

- 眼睛無法閉起來,覺得眼睛很乾

- 眉毛下垂,整個半側臉都有下垂、垮掉的感覺

- 嘴角歪斜偏移,沒辦法露出笑容

- 流口水

貝爾氏麻痺也會導致一些無法從外觀觀察,只有患者本身能體會到的症狀:

- 頭痛

- 受影響那一側的下巴和耳朵痛

- 聽覺變得過於敏感,音量過大時很難接受

- 舌頭前三分之二失去味覺

貝爾氏麻痺的致病機轉

貝爾氏麻痺的確切原因還不甚清楚,但有許多證據認為此病是神經發炎所引起,而神經發炎的原因很可能與病毒感染有關,或說是病毒感染之後造成免疫反應引發神經變得發炎、腫脹,而導致了貝爾氏麻痺。

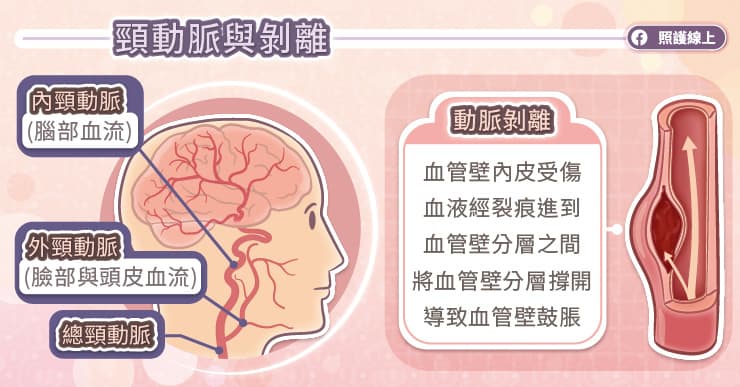

貝爾氏麻痺影響到的神經是我們的「第七對腦神經」,或稱為「顏面神經」。顏面神經是混合性周邊神經,同時掌管了運動與感覺,因此能控制臉部肌肉動作,也與傳遞舌頭前方味覺、唾液、眼淚等有關係。

目前認為與貝爾氏麻痺有關的病毒包括了:

罹患貝爾氏麻痺的危險因子

任何年紀的人都可能發生貝爾氏麻痺,但在第三孕期的孕婦、剛生產一周內的產婦,糖尿病患者,體重過重的人發生機率更高。也有些患者在上呼吸道感染,也就是普通小感冒後出現症狀。

貝爾氏麻痺的診斷

在這裡要提醒大家一件事情,雖然我們提到貝爾氏麻痺會造成單側臉部肌肉控制不良而嘴角下垂、眼睛無法閉合,但這並不代表「臉部表情改變」就是罹患了貝爾氏麻痺。萬一有類似的神經學症狀,務必要趕緊去醫院就診,絕對不要等!先去醫院就診就對了!因為這些狀況也可能代表的是急性中風,務必要讓專業醫師診療,確定病因,並做緊急處理。

好的,這一點相當重要,請務必記得。接下來我們回到貝爾氏麻痺,繼續講貝爾氏麻痺的診斷。

貝爾氏麻痺症狀通常發展的挺快的,可能幾個小時內就變得嚴重,兩、三天內症狀就很明顯了。醫師檢查時,會請患者動動臉部肌肉,包括抬抬眉毛、閉上眼、露齒笑開等動作。假使眼睛向上看的時候仍有明顯皺紋,代表前額肌肉控制沒有受到影響,就可能就不是周邊神經發炎,要改成考慮是否為中樞性的問題。

如同前面所述,不僅貝爾氏麻痺會造成臉部肌肉失去控制,中風、腦瘤、其他感染問題也都可能會導致類似的症狀,醫師會依據神經學檢查的結果,安排肌電圖或其他影響檢查來確定診斷。

貝爾氏麻痺的治療

最常被用來治療貝爾氏麻痺的藥物是類固醇。在症狀開始三天內給予高劑量的口服類固醇,持續一星期,可以有效減少神經發炎並且增加神經恢復的可能性。另外補充維生素 B12 會帶來部分的效果,可以稍微縮短病程。

多數患者在症狀出現後兩個星期時,就開始看到改善了,到第三周內,會有明顯的症狀改善,甚至大約七成的患者可以完全恢復。

少數患者會留有貝爾氏麻痺的後遺症,包括:

- 單側臉部的肌肉持續無力

- 因為角膜過乾、受損而使視力變差

- 臉部出現不自主的抽動

- 因為神經修復時造成的異常,而導致在吃東西、喝水時會流眼淚

總結貝爾氏麻痺

貝爾氏麻痺是暫時性的顏面肌肉無力,因為顏面神經突然發炎,而顏面神經又是控制臉部表情的神經,一旦失能,肌肉無力、癱瘓,面部表情不聽使喚,半邊臉的表情看起來就像垮掉一般,眼睛關不起來,笑也笑不開。經過治療後,絕多數的患者會恢復正常。不過,若突然出現這些症狀,要及早就醫檢查,確定診斷!