本文轉載自中央研究院研之有物,泛科學為宣傳推廣執行單位。

- 採訪撰文|郭雅欣

- 美術設計|林洵安

回收廢熱的熱電材料

在全球面臨能源轉型之際,再生能源的發展大多著重在太陽能、風力、水力、生質燃料等。然而近年,隨著奈米科技的發展,可將廢熱轉為電力的熱電材料也逐漸嶄露頭角。中央研究院物理研究所陳洋元研究員踏足熱電材料的研究已有十幾年,在他眼中,熱電材料極具能源發展潛力。

熱電轉換再興起

身處能源轉型的關鍵時刻,我們不由得擔心,再生能源真的足以補上電力缺口嗎?還有沒有其他新興的發電方法呢?有的!用廢熱發電,聽起來很不錯吧?畢竟在日常生活中,我們也受夠廢熱了。汽車、冷氣等機械廢熱,加上太陽的輻射熱等,這些煩人的廢熱如果能拿來發電,實在是個好主意。

熱電材料就是熱生電的關鍵,它能將(沒用的)熱轉化成(好用的)電。近年來,熱電材料逐漸發展起來,中研院物理所研究員陳洋元從 2006 年起開始研究熱電材料,他說:「熱電材料的發電效率已經有很大的進展!」在不久的未來,熱電材料的應用將愈來愈廣泛,成為能源轉型時代的重要一角。

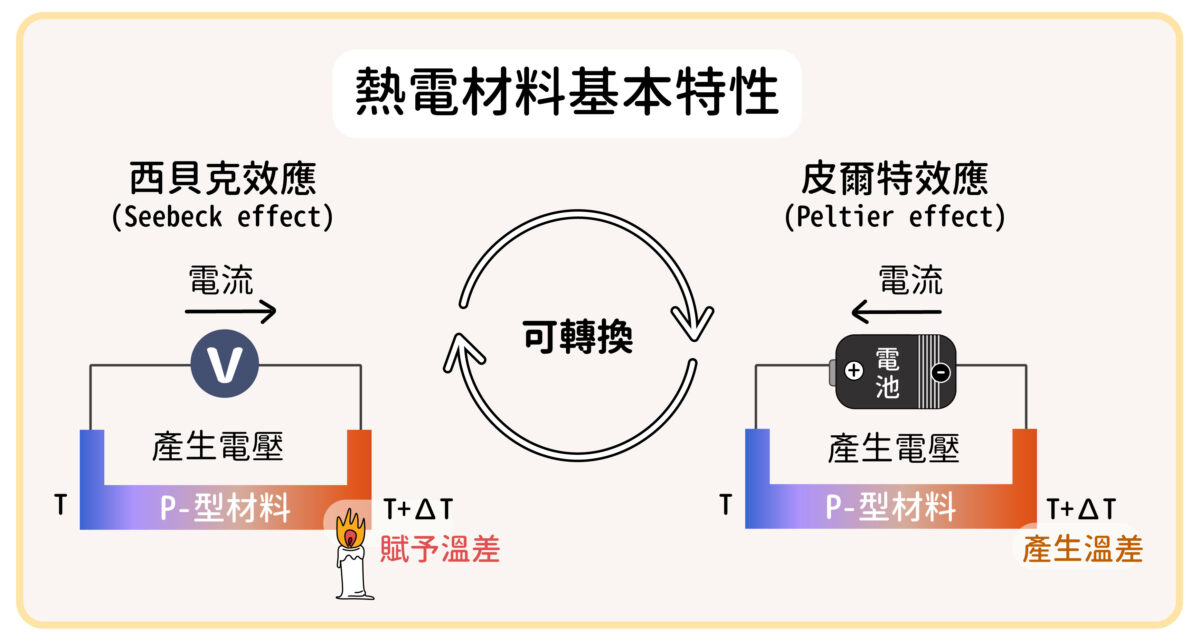

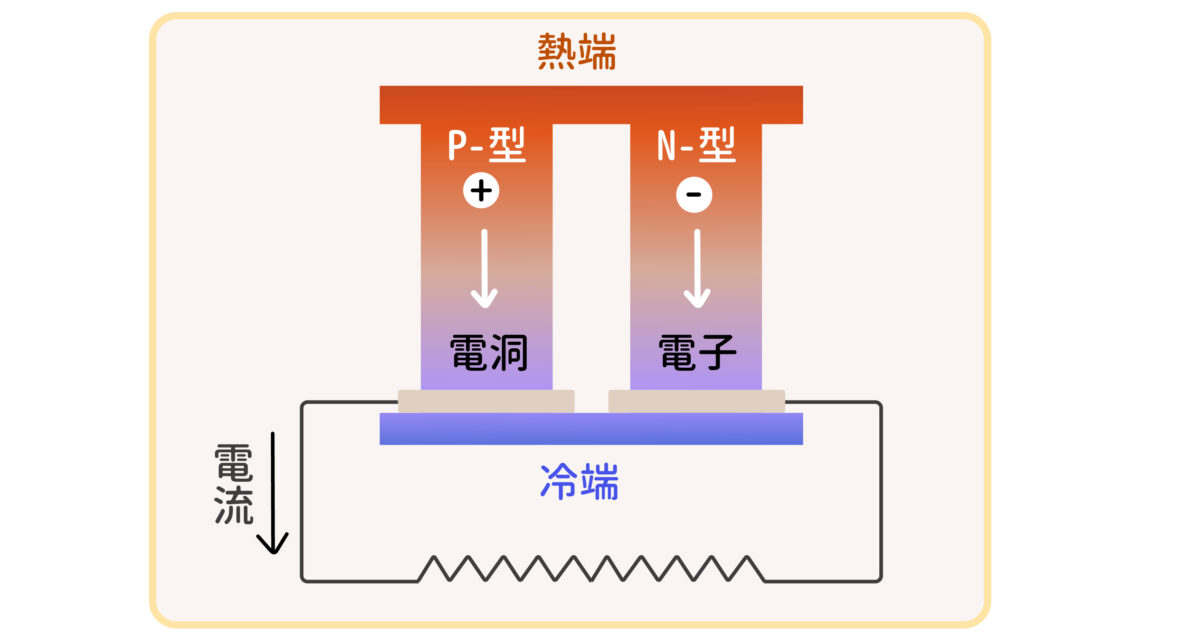

熱電材料的歷史要回溯到 200 年前,德國科學家西貝克(Thomas Seebeck)在 1821 年發現,材料兩端的溫度差會形成電位差,稱為「西貝克效應」。也就是說,同一種材料只要兩端溫度不同,兩端之間就會產生電壓;反之,在材料兩端賦予電壓時,兩端之間就會產生溫度差。科學家因此定義了西貝克係數 S = ∆V⁄∆T,表示同一種材料下,溫度差愈大,輸出電壓越大,「換句話說,一個有溫差的材料,等於可以視為一個乾電池。」陳洋元解釋。這便是熱電材料的基本物理機制。

找出最優質的熱電材料

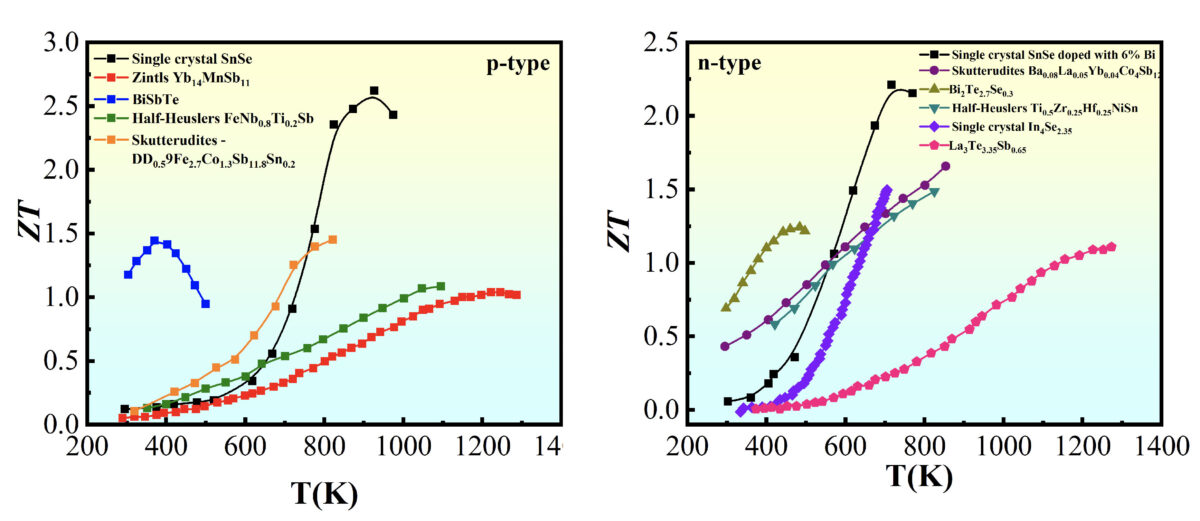

由於每一度溫差產生的電壓就是「西貝克係數」,直觀來說,西貝克係數愈大的材料,在同樣的溫差下輸出的電壓愈大,是愈好的熱電材料。不過陳洋元補充說,熱電材料除了西貝克係數要高之外,「導電性也要好,除此之外,導熱率不能太好,否則溫差一下子就熱平衡掉了。」考量各種條件之後,科學家訂出了熱電材料的優質係數 ZT 值=(δS2⁄κ)T,其中 σ 是導電係數、S 是西貝克係數,κ 是導熱率,T 是絕對溫度。

導電性好、西貝克係數高,而且導熱率要低。這是優質熱電材料的三大條件。

於是,研究熱電材料的科學家從幾十年前開始,便朝著符合這些條件的方向努力。陳洋元說:「金屬的導熱都太好了,並不適合當作熱電材料。目前主要的做法是用各種半導體材料,搭配不同的摻雜元素及比例,來找出最佳化的 ZT 值。」

全世界各研究團隊多年下來,針對各種材料組合及摻雜比例,找出了不少值得關注的熱電材料候選者(如下表)。「你可以從中發現,多數的熱電材料都是溫度愈高,ZT 值愈高,在 600°C~700°C 的高溫會表現得很好。」陳洋元笑說:「只有一種材料適合在室溫運作,就是鉍-銻-碲(BiSbTe),目前為止無人能出其右。而且科學家大概 50 年前就發現它了,它保持世界紀錄至今 50 年。」

圖│陳洋元

控制晶格和缺陷,不讓熱傳過去!

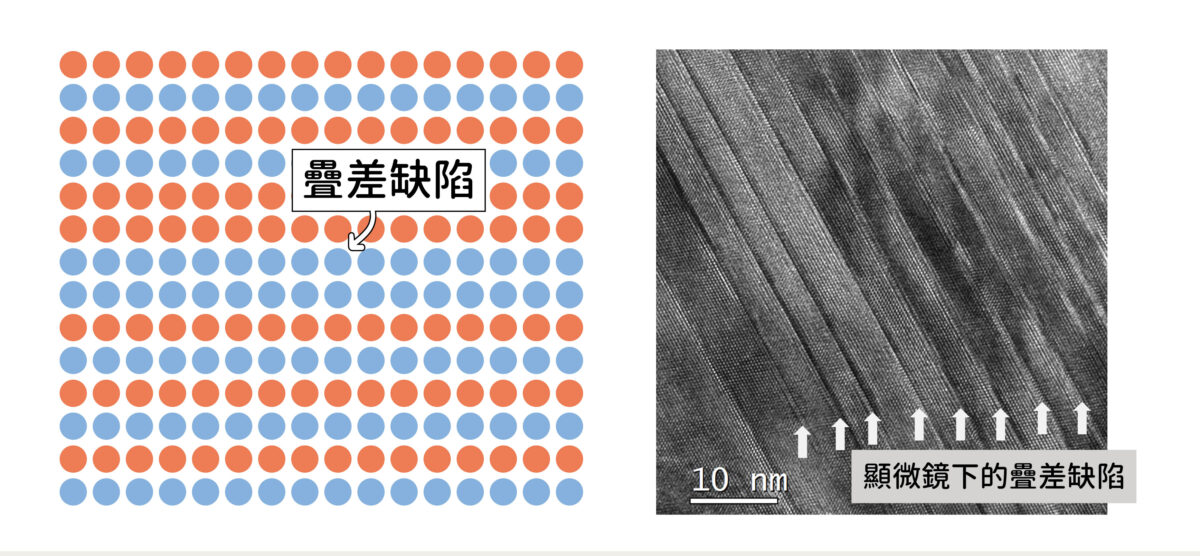

找到優秀的材料搭配和比例還不夠!要提升熱電效果,還有一個重要因子:減低熱電材料的導熱率。微觀來看,就是精細地調控材料晶格或內部缺陷。

晶格是材料的骨架,熱的本質是晶格振動,而熱傳導的本質便是晶格裡的原子以振動方式將能量傳遞給鄰近原子。因此,阻礙能量傳遞的方式,就是調控材料內原子的排列,以期達到導熱差、導電好的最終目的。

理想上可以利用「超晶格」,當不同種類的原子像三明治一般層層交替堆疊時,界面的原子與鄰近原子尺寸、重量都不同,這會造成晶格排列不順暢(晶格不匹配),彼此的振動能量也不易傳遞,大部分都會反彈回來,也就達到「導熱不佳」的效果了。

種類不同、尺寸與重量皆不同的原子間,由於晶格不匹配,振動比較不易傳遞,導熱率因此降低。

陳洋元進一步解釋,超晶格的每一層材料厚度、比例都必須嚴格控制,「因為我們只希望導熱率降低,但不希望影響到電子的移動。」也因此,這項製程「非常困難,需要的設備也很昂貴。超晶格結構如果要做到一張紙那麼厚,可能必須鍍膜上萬次,成本很高,東西也做不大。換言之,超晶格在學理上可行,但實際應用上有困難。」

「我們可以選擇退而求其次的做法。」陳洋元說。例如在材料裡刻意摻雜一些雜質,或製造晶格的空缺,包括:點缺陷、空位、差排、疊差等。以這些缺陷的數量來控制材料特性,在盡量不影響導電的狀況下降低熱傳導率。「這是比較簡單可行的做法。」

熱電材料自有用武之地

熱電材料在實際應用上,發展得比其他再生能源慢,主要原因還是在發電效率不夠好。目前在室溫下最好的熱電材料,轉換效率約 3~4%,相較之下,太陽能發電目前的轉換效率約在 15~20%。這也是熱電材料在能源發展上較少被提及的主因。

「不過其實熱電材料在 600°C~700°C 的高溫下,轉換效率可以超過 10%。」陳洋元說。因此,幾年前美國一度打算將熱電材料用在汽車的廢熱回收,畢竟燃油引擎的油電轉換效率大約在 30% 左右。「剩下的 70% 都變成廢熱排出去了。如果能把其中 10% 的廢熱轉換成電能,等於是引擎效率的一大躍進。」不過後來,隨著電動車逐漸成為主流發展方向,這項應用也就失去關注了。

熱電材料就這樣無英雄用武之地了嗎?並不是。其實早在 30~40 年前,它就已經應用在太空科技上了。太空船或衛星發射到太空中之後,需要電能維持運作,除了太陽能以外,熱電也是重要的電力來源。陳洋元以航海家一號舉例,「它朝著太陽系外離去,過程中太陽光會愈來愈微弱,因此不能完全仰賴太陽能做為電力來源。」因此,航海家一號就有使用熱電技術,其中熱的來源是鈾、鈽等放射性材料,它們在衰變過程會放熱,與外太空趨近絕對零度的環境產生溫差,藉此發電。「這些放射性材料的半衰期是幾十億年,對我們來說像是萬年之毒,但對太空船來說,卻像是永恆的電力來源。」陳洋元說。

熱電轉換效率不佳,但對於缺乏電力來源、外界環境溫度極低,又不怕放射性汙染的太空科技來說,是很好的發電選擇。

此外,熱電材料不只能把熱轉換成電,也能反過來,利用材料兩端的電壓差回推來產生溫度差。也就是說熱電材料的應用不限於發電,它也能做為冷氣、冰箱等使用的溫度計;或是在熱電材料上外加電壓,產生電流,造成材料兩端的溫度差,做為冰箱、電腦 CPU 的致冷元件。

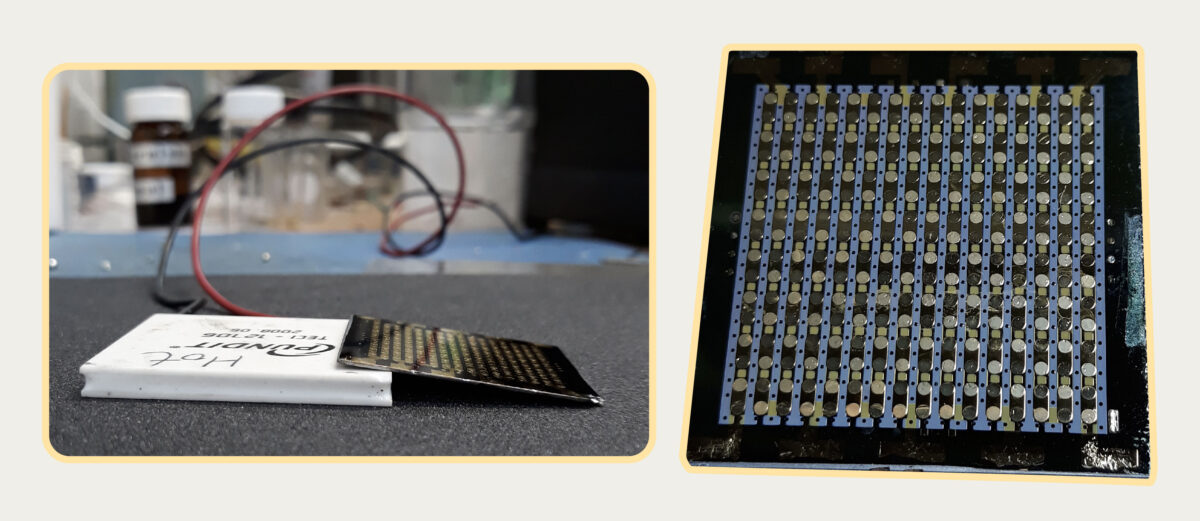

陳洋元也在近兩年,研究開發出薄型熱電晶片,裡面的結構是 128 對微小的 p 型、n 型半導體柱,就像 128 個小小的乾電池串聯一樣,能把熱電效應放大百倍。陳洋元解釋,雖然熱電效率不高,無法用在大型工廠等需要巨大電量的狀況,但這樣的晶片可以用來製作「熱電自充隨身電源」,應用在手機或電子手錶等隨身穿戴式電子裝置上,這類裝置需要的電量不高,但可能隨時有充電需求。「想像一下這樣的場景,你走在路上發現手機沒電了,於是拿出熱電自充隨身電源,利用自身體溫與室溫的溫差,幫手機緊急充電。」

圖│陳洋元

隨著網際網路的發展,基地台熱點愈來愈多,這也讓陳洋元對於熱電材料的應用潛力更加樂觀。「在某些偏遠地帶,例如玉山的基地台,電力供給或許就不需要建置發電站,利用熱電材料(透過溫差發電的特性),只要送一桶瓦斯去就好,方便多了!」或者,熱電材料也能與太陽能互補,「因為太陽能發電使用的是太陽光,它的輻射熱並沒有被利用到,這一點可以用熱電材料來加強補足。」陳洋元說。

另外,陳洋元也正在與廠商合作,希望能製作中型、大型的發電機。陳洋元說:「一個熱電晶片大約能發 20 瓦的電,把 25 個晶片合起來,就能有 500 瓦。」儘管成本比一般發電機高,但熱電發電機具有輕巧、無噪音等優點,「我相信它在未來是一個機會。」

熱電材料的研究還在如火如荼的進展著,而陳洋元對它的未來也抱持著樂觀的態度。回頭看看熱電材料的優質係數 ZT 值,「只要我們想辦法降低導熱率,它理論上還能再拉高。」陳洋元說:「現在室溫下的 ZT 值最高是 1 點多,在不久的未來,我們很有可能就突破它了」