「我想到了!會嚇到我的故事也會嚇到別人,我只需要把夜半時分纏著我不放的那個鬼影寫出來就好了。」

《科學怪人》入選範本小說系列時,出版社希望我提供一篇文章,說明這則故事的緣起。這正合我意,因為我恰好可以趁此機會概略回答別人經常對我提出的一個問題──「當年還是年輕女孩的我,怎麼會生出這麼一個驚悚的構想,並且詳細鋪述?」

的確,我很不喜歡在文章裡現身說法,但由於這篇記述只會出現在一部舊作的附錄,而且我要談的,僅限於和我的作家身分相關的話題,我不至於怪罪自己洩漏了個人隱私。

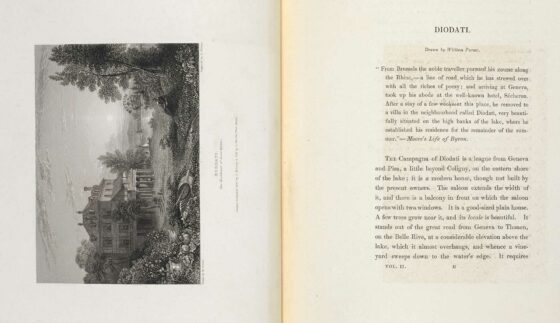

日內瓦別墅裡,《科學怪人》的誕生

一八一六年夏天,我們造訪瑞士,和拜倫勛爵成了鄰居。一開始,我們泛舟湖上或漫步湖邊,度過許多歡樂時光。當時正在寫《查爾德.哈洛德遊記》 (Childe Harold) 第三章的拜倫勛爵,是我們當中唯一把腦中想法寫下來的人。

「我們各自來寫一篇鬼故事,」拜倫說道;他的提議得到我們四個人一致贊同。這位高貴的作家開始寫了一個故事,最後收編在他的詩作《馬捷帕》 (Mazeppa) 的結尾。

我則忙著「構思故事」──構思一個足以跟一開始刺激我們去做這件事的那幾篇鬼怪奇談分庭抗禮的故事,一個會攪動人們天性中那股莫名的恐懼、讓人們不寒而慄的故事,一個會讓讀者不敢東張西望,而且嚇得血液結凍、心跳加速的故事。如果我的故事無法做到這幾點,那就不配叫做鬼故事。

我整天苦思冥想,卻徒勞無功。面對大家焦急的詢問,我只能以一句乏味的「毫無進展」答覆;我腸枯思竭,靈感全無,作家最大的痛苦,莫過於此。

我們必須謙虛地承認,新事物的發明並不是源於虛無,而是出於混亂;我們首先必須擁有材料,因為發明者可以將含糊而不成樣子的物質塑造成形,卻無法創造出物質本身。有關發現與創造的一切──即便那些想像中的發明──都會讓我們想起哥倫布豎雞蛋的故事。創造力主要在於一個人掌握事物本質的能力,以及他透過事物本質得到靈感後,將靈感塑造成形的本事。

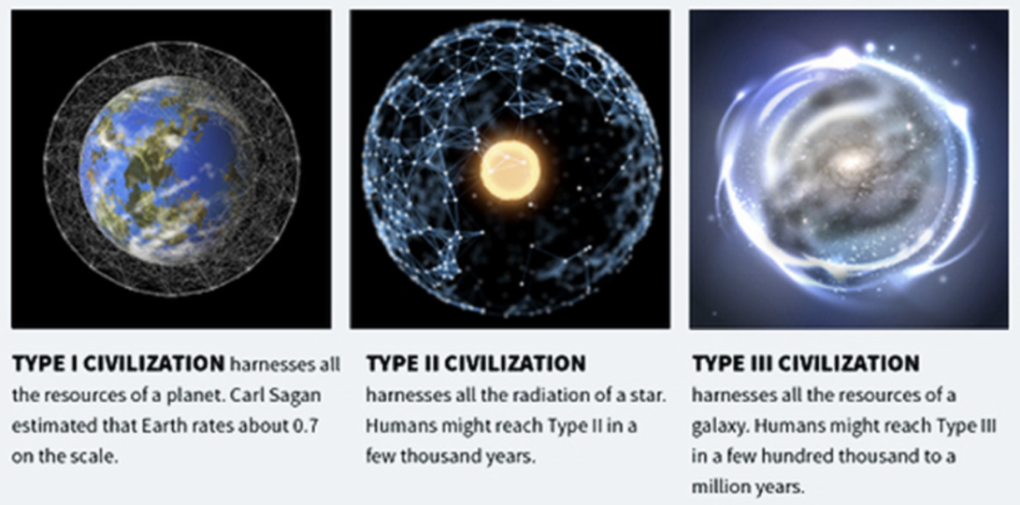

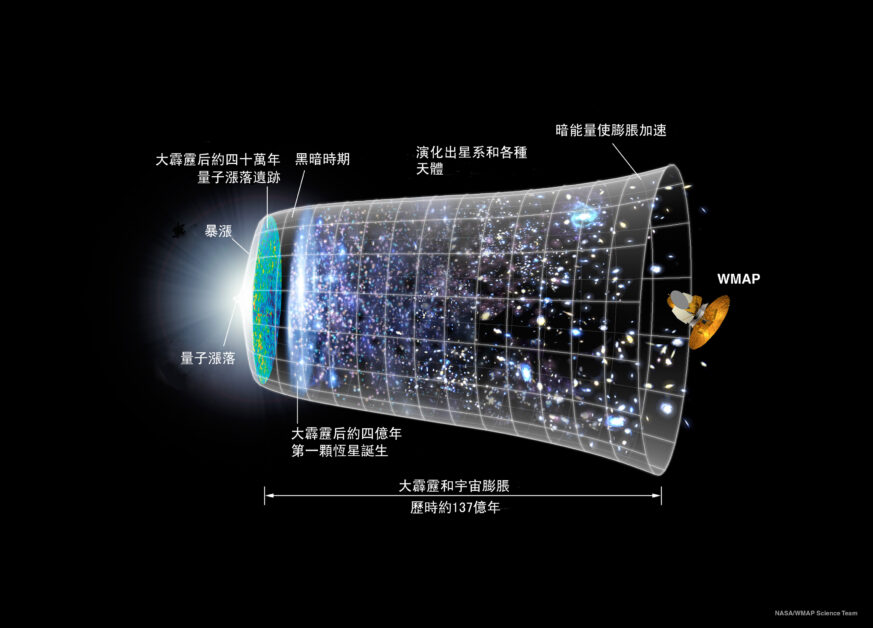

拜倫和雪萊經常展開長談,而我總是虔誠地聆聽他們高談闊論,不發一語。他們談起達爾文醫生的實驗。他將一根細麵保存在玻璃罐中,直到透過某些不尋常的方法,麵條自己動了起來。然而,這畢竟不是生命的創造之道。也許人們可以讓屍體死而復生;電療法已經為這類事情提出了證明:也許人們可以製造出生物的各個部位、加以組合,然後賦予它溫暖的生命。

兩人一直談到深夜還欲罷不能,我們過了半夜才終於回房休息。上床後,我遲遲無法入睡,但也不能說我是在思考。

令人振奮的念頭像光一樣射進我的腦海。

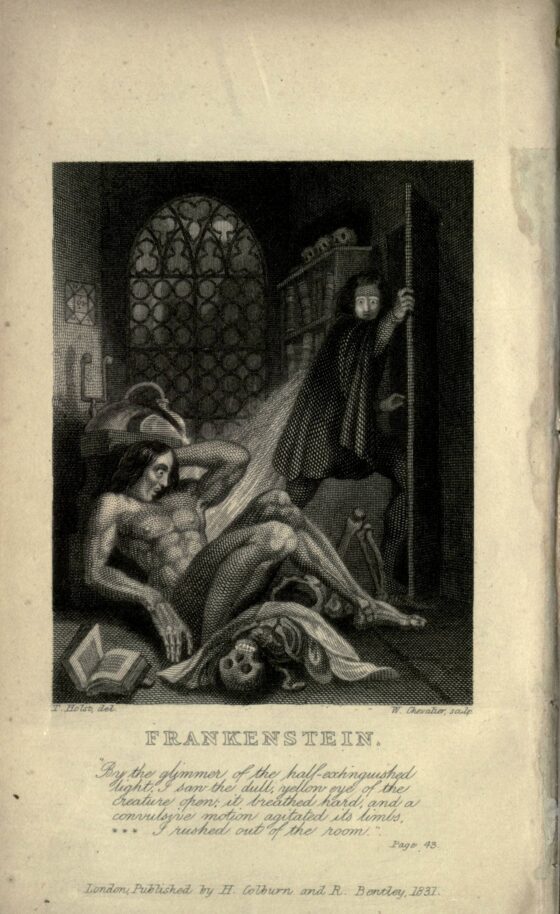

我看見──我閉著眼睛,用敏銳的心靈之眼,看見一個鑽研瀆神之術的學生面色蒼白地跪在他組裝出來的東西旁。我看見一個奇醜無比的人形四仰八叉地躺著,靠著一部強力引擎的運轉,它出現了生命跡象,然後艱難而無力地動了一下。

這故事鐵定會令人毛骨悚然,因為每當人類試圖模仿造物主的偉大機制,總會出現極其可怕的後果。這位邪術學生會因為自己的成功而感到害怕,他會嚇得魂飛魄散,急忙拋下自己親手打造的醜八怪,逃之夭夭。

他會希望,他傳遞的那股微弱的生命火花在自生自滅中慢慢消失,而那看起來如此有氣無力的東西,又會變回一團死肉。然後他就可以安心入睡,相信墳墓的死寂將永遠撲滅這個醜陋死屍的短暫生命,雖然他曾經將這團死肉視為生命的搖籃。

他睡著了,但從睡夢中驚醒;他睜開雙眼,看見那個可怕的東西就站在他的床邊、掀開床簾,用那雙黃濁、濕濡而充滿疑問的眼睛盯著他。

我在驚恐中睜開雙眼。這個構想占據了我的心,戰慄的電流在我身體裡亂竄,而我希望用周遭的現實環境,趕跑我幻想出來的那個恐怖畫面。我現在依然能看見那一切:那個房間、那深色的木條鑲花地板、緊閉的百葉窗,以及勉強從百葉窗縫隙鑽進來的月光;我也知道窗外就是那平靜如鏡的湖泊,以及雪白高聳的阿爾卑斯山。然而,我無法輕易擺脫那恐怖的幻影,它依然糾纏著我。

我必須想點別的事情。我又想起我要寫的那篇鬼故事──我那沉悶而令人失望的鬼故事!噢!我要是能寫出一篇可怕的故事,讓讀者像我這天晚上一樣心膽俱裂,那該有多好!

「我想到了!會嚇到我的故事也會嚇到別人,我只需要把夜半時分纏著我不放的那個鬼影寫出來就好了。」

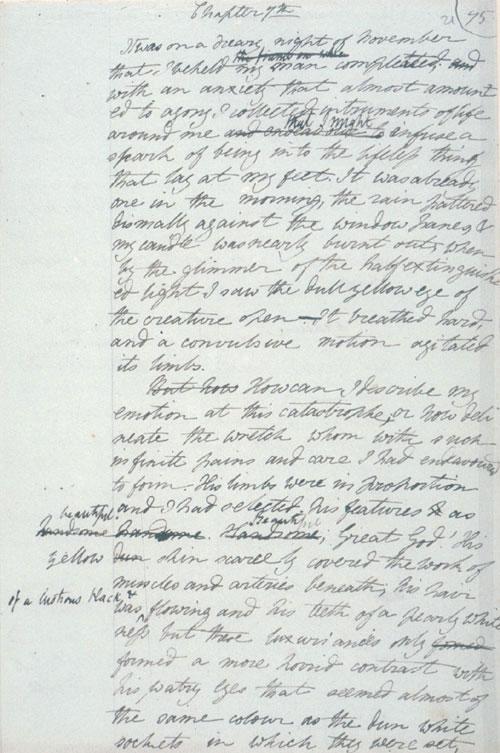

隔天,我向大家宣布我想出了一個故事。我當天就開始動筆,以「十一月的一個陰沉夜晚」作為開頭,只想如實記錄我在夢寐之間見到的那些恐怖情景。

一開始我只打算寫下短短幾頁──一則短篇故事;但雪萊鞭策我拓展構想,寫出較長的篇幅。我的丈夫確實沒有對書中任何事件或甚至任何心理描寫提出建議,但如果沒有他的激勵,這篇故事絕對不會以今天這個面貌呈現世人眼前。不過,我的這個聲明並不包含序文。就我記憶所及,序文完全出自我丈夫之手。

現在,我再次將我這個可怕的孩子公諸於世,願它一路平安順遂。

我對它的感情很深,因為它是我在幸福快樂的日子裡誕生的作品。

那時候,死亡和悲傷對我來說只是紙上談兵,沒有在我心裡引起真正的共鳴。書中有數頁篇幅描述我們的許多次散步、許多次馬車之旅和許多次對話;當時的我並不孤單,而如今,我再也見不到我的伴侶了。不過,這些聯想是我個人的事,和我的讀者無涉。

關於我所做的修改,我只想再說一句話。這些修改基本上只是潤飾而已;我沒有更動任何情節,也沒有添加新的構想或情境。我修改了枯燥得足以影響小說趣味性的文字,而這些更動幾乎都在第一卷的開頭。自始至終,我修改的部分都局限於枝節末葉,完全沒有動到故事的骨幹與核心。

瑪麗.吳爾史東克拉芙特.雪萊

一八三一年十月十五日,寫於倫敦