Take Home Message

電影《奧本海默》中,對於幾位匈牙利數學家如馮紐曼、波利亞等人的描述篇幅較少,但他們其實對科學界影響深遠。

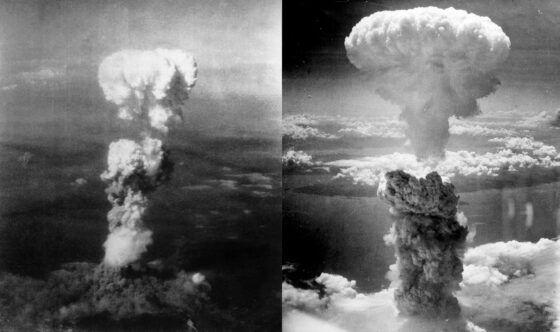

馮紐曼在曼哈頓計畫中建議以內爆透鏡設計原子彈,不僅所需的裂變材料較少,又可以防止原子彈過早引爆,達成更對稱與高效的爆炸。

波利亞提出以「捷思法」等強調歸納實驗的方式思考數學問題,例如觀察找出數學公式的形成,此法也掀起了數學教育革命。

遊艇緩緩流動在分隔布達區(Buda)與佩斯區(Pest)的多瑙河上,絲絨般的水波、柔棉沁涼的河風,兼容哥德式與文藝復興建築風格的匈牙利國會大廈(Hungarian Parliament Building)圓頂,在夕陽的烘托之下宛如紅寶石般璀璨,流瀉出昔日奧匈帝國的風華。

筆者來到此地,終於可以想像為何 100 年前這條河的兩岸能夠孕育出一批改變科學面貌,甚至改變人類歷史的數學家與科學家。趁著今(2023)年暑假到布達佩斯開會之便,筆者也試著踏尋這些科學家的足跡。

回臺灣之後恰逢電影《奧本海默》(Oppenheimer )上映,儘管許多人聚焦在主角奧本海默(Julius Oppenheimer)的內心世界,不過筆者更關心的是幾位被火星人遺留在地球上的匈牙利數學家。

地球上的火星遺民 20 世紀初歐美科學圈流傳著一個神祕的傳說,記錄下這傳說的是匈牙利物理學家馬克思(György Marx),但傳說起源卻得從義大利物理學家費米(Enrico Fermi)說起。

1950 年某個夏日午後,費米在美國原子彈曼哈頓計畫(Manhattan Project)的基地——洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory),和幾位科學家聊到當時有關幽浮的報導時,提出了一個問題:

「宇宙如此浩瀚,包含無數恆星,許多恆星和太陽沒什麼差別,也有行星圍繞著它們旋轉。一部分的行星地表也會有水和空氣,而來自恆星的能量將促使有機化合物合成。

這些化學物質將相互結合產生一個自我複製系統。最簡單的生物會通過自然選擇繁殖、進化並變得更加複雜,直到最終出現活躍的、會思考的生物,文明、科學和科技隨之而來。

由於對美麗新世界的渴求,他們會旅行到附近行星,然後到另一個恆星的行星。他們最終應該遍布整個銀河系。這些非凡和傑出的人很難忽視像地球這樣美麗的地方。

所以,如果真是如此,他們必定來過這裡。那麼,他們到底在哪裡?」

關於這個「費米問題」,匈牙利物理學家西拉德(Leo Szilard)的回應是:「他們就在我們身邊啊!只是他們自稱匈牙利人!」(They are among us, but they call themselves Hungarians.)。

西拉德的高級幽默,點燃匈牙利人是火星遺民的想像,各種附和的說法紛紛出籠。有一種說法是 19 世紀末至 20 世紀初,一艘來自火星的太空船降落在地球,由於發現匈牙利的女子美麗又性感因而定居下來,繼而繁衍後代。

後來太空船要返回火星時超重,不得不將一些人留下,這些人包括建議當時美國總統羅斯福(Franklin Roosevelt)發展原子彈的信函主要起草人西拉德、協助潤稿的泰勒(Edward Teller)和諾貝爾物理學獎得主維格納(Eugene Wigner),還有化學獎得主歐拉(George Olah)與波拉尼(John Polanyi)、經濟獎得主哈薩尼(John Harsanyi);以及數學家艾迪胥(Paul Erds)、波利亞(George Pólya)、馮紐曼(John von Neumann)、哈爾默斯(Paul Halmos)、拉克斯(Peter Lax)等人。

這幾位科學界的火星遺民有許多共同點:他們都出生於匈牙利。

除了喜歡雲遊四海的艾迪胥外,他們後來都移居並任教於美國的大學;他們思考問題時都喜歡來回踱步;另有一個最不可思議的共同點——他們都是猶太人。

至於為何火星人特別鍾情猶太人?這可能又是另一個「費米問題」。

《奧本海默》的最大遺珠——馮紐曼 筆者本次開會的地點在羅蘭大學(Eötvös Loránd University),該校在過去不同時期曾名為布達佩斯大學(University of Budapest)、帕茲馬尼-彼得大學(Pázmány Péter Catholic University)。

該校培育出不少數學家與科學家,而馮紐曼是箇中翹楚。

馮紐曼出身於布達佩斯的富裕猶太家庭,父親是位對他有很深期待的銀行家,希望兒子能往化學工程發展,但馮紐曼卻對數學情有獨鍾。有許多關於他的數學傳奇事蹟,例如 6 歲能心算八位數除法,8 歲熟悉微積分,15 歲開始學高等微積分,19 歲已經發表兩篇數學論文。

最後馮紐曼不違父願也無逆己志,不僅在蘇黎世理工學院(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH)讀化工,同時也在帕茲馬尼-彼得大學研修數學博士。

有鑑於在 19 世紀末和 20 世紀初,德國數學家康托爾(Georg Cantor)的集合論導致某些推論會產生矛盾難題,即使在當時產生的矛盾並非集合論的核心,但在嚴格檢驗非核心的部分時,邏輯上還是會發現一些瑕疵,因此馮紐曼選定了與集合論基礎有關的內容深入研究。

他的博士論題目為〈一般集合論的公理化構造〉(Az általános halmazelmélet axiomatikus felépítése),並於 1926 年同時取得兩所大學的博士學位。

而後在洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation)的資助下,他前往德國哥廷根大學(University of Göttingen),師從德國數學家希爾伯特(David Hilbert)。

1933 年為逃避納粹對猶太人的迫害,馮紐曼應聘前往美國普林斯頓高等研究院(Institute for Advanced Study),在那裡開始專研計算機科學,同時也結識了奧本海默。

馮紐曼(右)和奧本海默(左)。圖/科學月刊

建議原子彈採用「內爆式」設計的馮紐曼 由於馮紐曼的博學與優異數學計算能力,奧本海默聘請他作為曼哈頓計畫的顧問,主要負責兩項任務:一是研究內爆透鏡的概念和設計,二是負責預估炸彈爆炸的規模、死亡人數,以及炸彈爆炸的離地距離以達到最大效果。

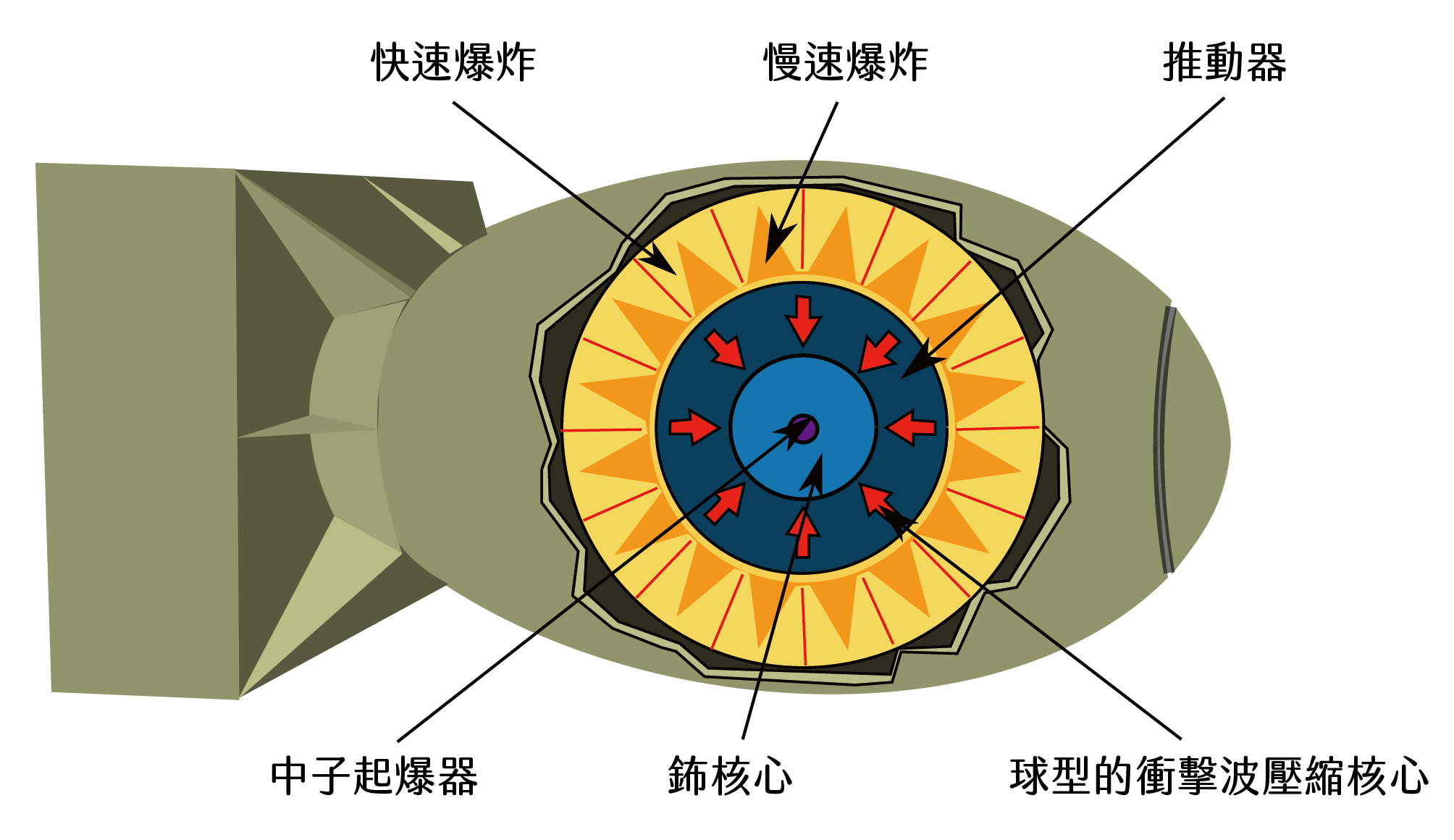

什麼是內爆透鏡?當時曼哈頓計畫考慮的核分裂方式有兩種,一種是「槍式核分裂」(gun-type fission)設計,另一種則是「內爆透鏡」(implosion lens)的設計。

槍式核分裂設計是仿造子彈的射擊方式,利用常規炸藥將一塊次臨界物質射向另一塊可裂變物質,使可裂變物質達到臨界質量(圖一)。

圖一、槍式核分裂設計的原子彈。原理是利用炸藥將一塊次臨界物質射向另一塊可裂變物質(鈾),使可裂變物質達到臨界質量,投擲於廣島的「小男孩」就是採用此設計。圖/科學月刊

槍式核分裂使用鈾(uranium, U)作為裂變材料,二戰時投擲於日本廣島的「小男孩」(Little Boy)就是採用槍式設計。但由於當時鈾的存量並不足夠,因此必須發展另一種形式的原子彈,也就是內爆透鏡設計。

內爆透鏡設計以鈽(plutonium, Pu)作為裂變材料,在空心的球狀空間內放置鈽,並在球形鈽彈周圍放置炸藥。這些炸藥爆炸同時產生的強大內推壓力將會擠壓球形鈽彈,引發連鎖反應造成核爆(圖二)。

圖二、內爆透鏡設計的原子彈。它以鈽為裂變材料,空心的球狀空間內含鈽,並在鈽彈周圍放置炸藥,炸藥爆炸時產生的強大內推壓力會擠壓鈽彈,引發連鎖反應造成核爆,這也是投放到長崎的「胖子」設計原理。圖/科學月刊

馮紐曼評估之後,認為「內爆式」設計優於「槍式」設計,且內爆型原子彈所需的裂變材料較少,又可以防止過早引爆以達成更為對稱與高效的爆炸,因此建議奧本海默改發展內爆式核彈,這就是二戰時被投放到日本長崎的原子彈——「胖子」(Fat Man)。馮紐曼在曼哈頓計畫中的角色如此關鍵卻被電影所忽略,確實令許多人不平。

馮紐曼從小嶄露他的優異天賦且記憶力驚人,除數學領域之外在諸多科學分支也有所涉獵且精通。他的聰慧早已獲得同儕的認同與讚譽,常被稱為數學界最後一位通才。有一個流傳甚廣的傳說是某次宴會中女主人問馮紐曼一個問題:

「兩列相距 200 英里的火車正在相向行駛,每輛火車的行駛速度均為每小時 50 英里。一隻蒼蠅從其中一列火車的前面出發,以每小時 75 英里的速度在火車之間來回飛行,直到火車相撞並將蒼蠅壓死為止。蒼蠅在這段期間總共飛行了多少距離?」

一般人解這一題可能是先算第一段時間蒼蠅飛行的距離,再算第二段時間蒼蠅飛行的距離,由於蒼蠅來回飛行無限多次,距離愈來愈短,可以用無窮等比級數求和的方法得出解,但這樣的計算相當繁複。有一個更快捷的技巧是直接算出兩輛火車將於兩小時後相撞,因此得知蒼蠅總共飛行 150 英里。

馮紐曼聽完問題不一會兒就答出 150 英里,女主人對於馮紐曼沒有陷入計算無窮等比級數的陷阱感到失望,但馮紐曼竟回答:「我是用求和的啊!」若此傳說當真,顯見他驚人的計算能力。

1963 年諾貝爾物理學獎得主維格納表示,他認識當代許多頂尖科學家,包含德國理論物理學家普朗克(Max Planck)、英國理論物理學家狄拉克(Paul Dirac)、西拉德、泰勒、愛因斯坦,但沒有一個人像馮紐曼般才思敏捷。曾有人問維格納為什麼匈牙利出現這麼多天才,維格納的回答是:「真正的天才只有馮紐曼一人。」

引發數學教育革命的波利亞 本文要介紹的第二位匈牙利數學家是波利亞。1912 年,他於布達佩斯大學取得數學博士學位後,便前往德國哥廷根大學從事博士後研究。他在哥廷根大學結識許多當代最傑出的數學家,例如希爾伯特和克萊因(Felix Klein),之後便到蘇黎世理工學院任教。相較於一般嚴謹木訥的數學家,波利亞相當擅長說故事,包含數學家的軼事和「說數學」的功力。

馮紐曼在蘇黎世理工學院修讀博士時,也曾上過波利亞的書報討論課。有次波利亞提到一個尚未解決的數學問題,他認為要證明這問題很困難,沒想到五分鐘之後馮紐曼舉手,然後在黑板上寫下證明,從此之後馮紐曼變成他最敬畏的學生。

另外,波利亞也曾談論有關希爾伯特的故事。在德國盛傳一個傳說,深受德國人敬愛的皇帝腓特烈一世(Friedrich I)沒有死亡、只是沉睡,等到德國需要他時他就會挺身而出。因此便有人問希爾伯特:「你若在死後 500 年復活,你會做什麼事?」希爾伯特說:「我會問是否有人證明了黎曼猜想(Riemann hypothesis)?」

黎曼猜想與質數分布具有密切的關係,是希爾伯特於 1900 年提出的 23 個最重要數學問題之一。有些數學家將證明黎曼猜想形容為「數學界的聖杯」,因此它的重要性可見一斑。2018 年 9 月 24 日,英國數學家阿蒂亞(Michael Francis Atiyah)宣稱他證明了黎曼猜想,此事件也曾轟動一時。

但阿蒂亞的證明還來不及得到同儕認證,便不幸於 2019 年 1 月 11 離世,截至目前為止數學界仍對阿蒂亞的證明有所質疑。所以如果希爾伯特現在真的死而復活,那他恐怕要失望了。

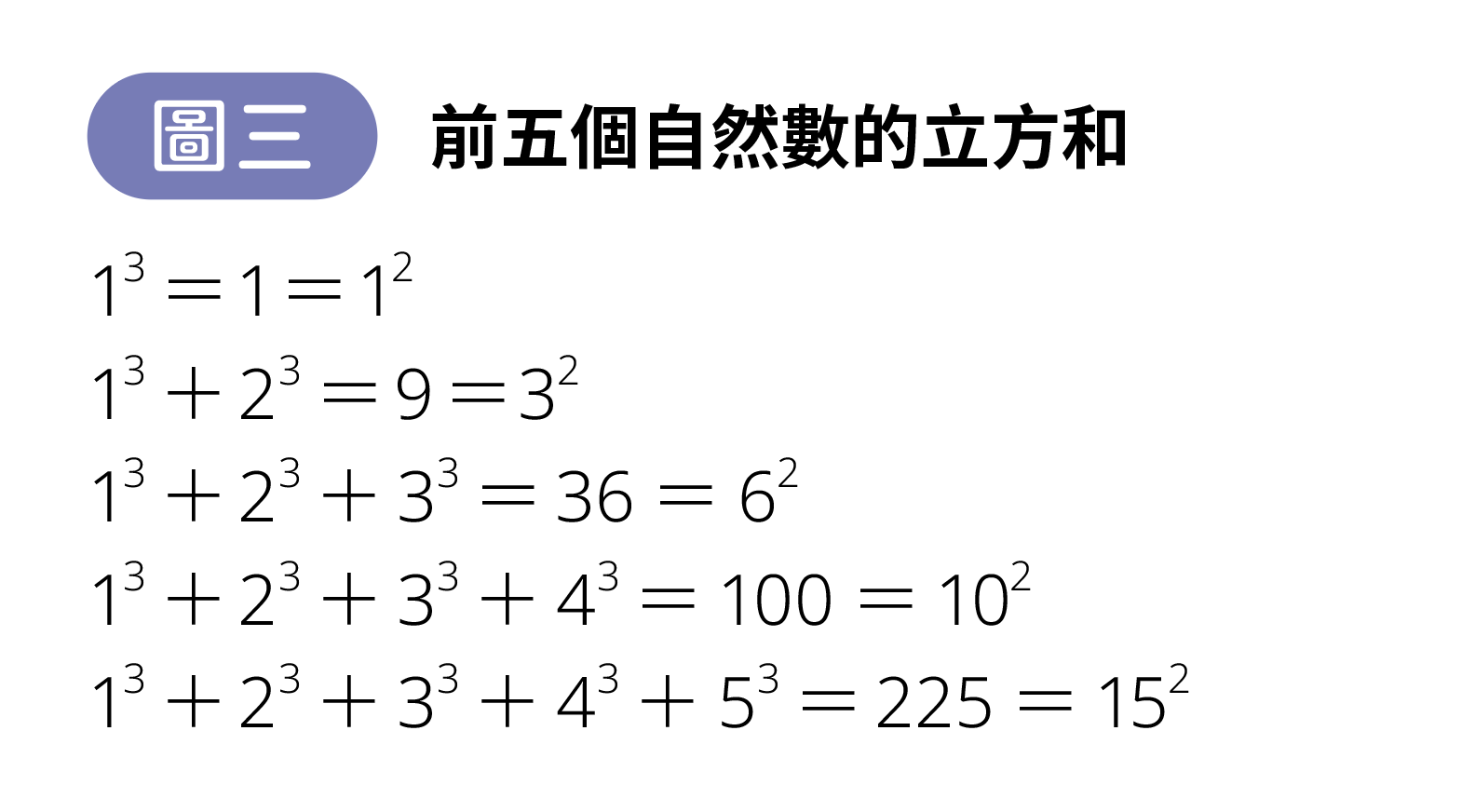

波利亞於 1945 年出版《怎樣解題》(How To Solve It)一書,展現他「說數學」的功力。他常強調數學有兩面,數學結果的呈現方式有如歐幾里得(Euclid)幾何學般的演繹論證形式,但數學知識發展過程卻更像是一門實驗歸納的科學。書中提倡以捷思法(heuristic)思考數學問題,例如高中時老師通常教學生如何證明 13+23+33+43+⋯+n3=,但卻很少說明究竟如何得到此公式。

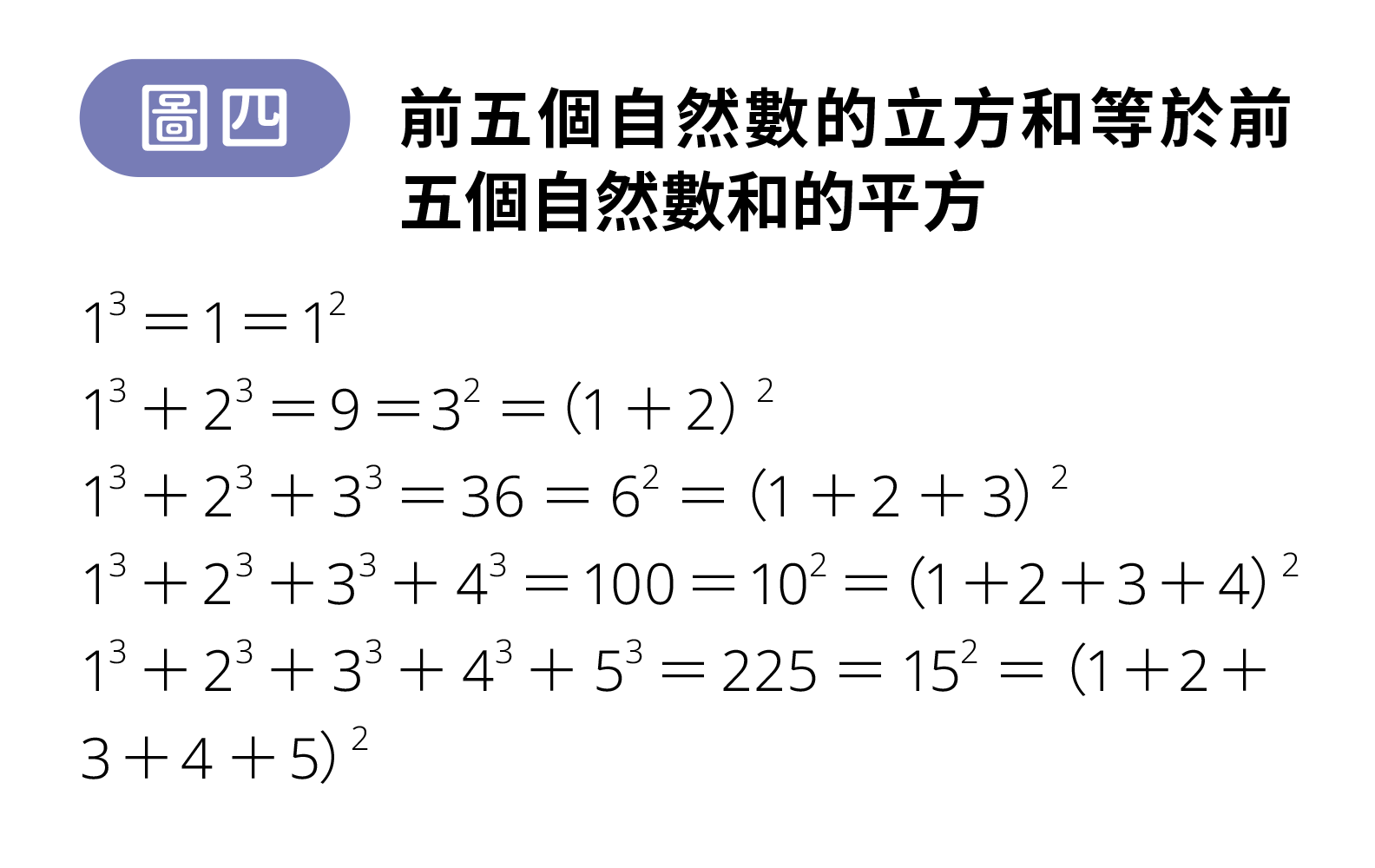

波利亞則要學生先做探索觀察。例如從圖三可以發現前五個自然數的立方恰好都等於另一個自然數的平方,這樣的特殊性可以推廣為「前 n 個自然數的立方和等於某個自然數的平方嗎?」若可以推廣,某個自然數到底是哪個數?我們進一步觀察可以得到:1=1, 3=1+2, 6=1+2+3, 10=1+2+3+4, 15=1+2+3+4+5,將這觀察和圖三結合就得到圖四中令人驚訝的結果。

圖三、前五個自然數的立方和。圖/科學月刊

圖四、前五個自然數的立方和等於前五個自然數和的平方。圖/科學月刊

這麼美麗的結果應該不會只是巧合,所以一個合理的臆測也因此誕生:「前n個自然數的立方和等於前n個自然數和的平方」,也就是 13 +23 +33 +43 +⋯+n3 =(1+2+3+4+⋯+n)2 。由於 1+2+3+4+⋯+n=3 +23 +33 +43 +⋯+n3 =

由此我們看到捷思法可以展現一個數學公式形成的過程,如同在《奧本海默》電影中丹麥物理學家波耳(Niels Bohr)建議奧本海默改到哥廷根大學跟從玻恩(Max Born)學習理論物理。

波耳問奧本海默數學程度如何,並提醒他:「代數就像一本樂譜,重點不是你能否讀懂音樂,而是能否聽懂音樂。」(Algebra is like a sheet music. The important thing isn’t if you can read music; it’s if you can hear it.),波利亞的捷思法就是教我們如何聽懂音樂而不光是讀懂音樂。

在 1960 年代,美國由於憂慮太空競賽落後蘇聯,因而發起所謂「新數學」的中學數學課程改革,強調數學的抽象性,試圖讓學生早一點熟悉數學邏輯的演繹過程,但這種罔顧知識發展脈絡的改革註定以失敗告終。

1980 年代,波利亞強調歸納實驗思考過程的捷思法逐漸受到重視,掀起一波「數學問題解決」(mathematical problem-solving)的浪潮,而這股浪潮的影響也猶如核分裂的連鎖反應,持續至今。

〈本文選自《科學月刊 》2023 年 11 月號〉

科學月刊/在一個資訊不值錢的時代中,試圖緊握那知識餘溫外,也不忘科學事實和自由價值至上的科普雜誌。